Lac de Divonne

Le lac de Divonne est un lac artificiel créé sur une idée de Jean Debaud, situé dans la commune de Divonne-les-Bains, dans l'Ain, dans le canton de Gex, à la bordure du massif du Jura[1].

| Lac de Divonne | ||||

Lac de Divonne vu depuis l'entrée de l'hippodrome | ||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Subdivision | Ain (région Auvergne-Rhône-Alpes) | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 46° 21′ 22″ N, 6° 09′ 07″ E | |||

| Type | Lac artificiel | |||

| Origine | mis en eau en | |||

| Montagne | Massif du Jura | |||

| Superficie | 45 ha |

|||

| Longueur | 1,170 km | |||

| Largeur | 460 m | |||

| Altitude | 466 m | |||

| Profondeur | 3,50 m |

|||

| Hydrographie | ||||

| Alimentation | nappe souterraine | |||

| Émissaire(s) | la Versoix | |||

| Îles | ||||

| Nombre d’îles | 1 | |||

| Divers | ||||

| Peuplement piscicole | la tanche, la carpe commune, le grand brochet, le gardon, la perche et la grenouille, le silure. | |||

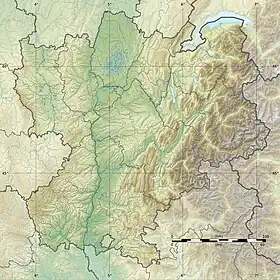

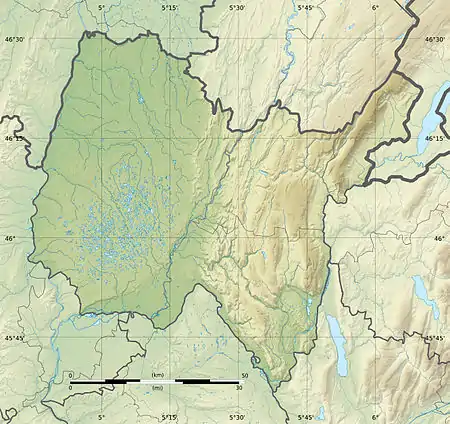

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Rhône-Alpes

Géolocalisation sur la carte : Ain

| ||||

Histoire

L'idée de donner à Divonne un lac vient à Jean Debaud dès 1945.

En effet, il existait bien avant un petit étang à proximité du château de Divonne dont l'eau était retenue grâce à un barrage, mais qui avait été vidé paraît-il à la suite d'une noyade. C'est à l'emplacement même de l'ancien étang que Jean Debaud rencontra Paul Morel, ingénieur géologue, lorsqu'ils constatèrent la présence des restes du barrage, ceux-ci furent déçus qu'il ne subsiste pas un étang. C'est alors que naquit leur collaboration en vue de créer un lac. Ils fondèrent la « Société d'étude du lac artificiel de Divonne » le . Celle-ci se composait de 14 membres dont Albert Pélichet (entrepreneur), Émile Martin (propriétaire de scierie) et Marcel Anthonioz (maire de Divonne).

Durant plus de dix ans, le projet n'avançait pas, car il fallait en premier lieu définir un emplacement. En effet, après avoir effectué des forages, il est apparu que le sol de l'ancien étang n'était pas assez étanche pour retenir l'eau. Par la suite, en 1956, Jean Debaud envisagea de le déplacer à l'endroit de l'actuelle mairie, - le bâtiment n'était pas encore construit - une digue aurait retenu les eaux de la Divonne, des ruisseaux le Munet et le Vouable et de la source Barbilène. Ce nouveau projet avait pour avantage de proposer une chute d'eau de 7 mètres qui aurait pu alimenter une turbine hydroélectrique. Mais il n'y eut pas de suite.

C'est en 1958 que Jean Debaud définit l'emplacement définitif, dans les marais de la Grande et Petite Champagne. Ce lieu fut choisi en premier pour son ensoleillement. En effet, étant situé à l'extrémité sud-est de la commune, c'est-à-dire au plus loin du Jura, celui-ci n'y projette son ombre que très tard les soirs d'été. Il fut tout d'abord question de détourner les eaux de la Versoix et de les retenir avec un barrage. Mais après que Jean Debaud se fut informé des possibilités en matière de génie civil, la solution du creusement du lac, puis de laisser la rivière envahir cette nouvelle cuvette fut adoptée. On supposait à l'époque que l'eau des marais provenait de la rivière. Or, ces marais sont sur une pente moyenne de 1 %, avec la rivière en bas. Cela signifie que les marais sont à une altitude supérieure de quelques mètres à celle de la rivière. Celle-ci ne peut donc pas alimenter des marais se trouvant plus haut qu'elle; l'origine de cette eau fut déterminée plus tard.

La même année, Jean Debaud adressa à la Mairie un projet, accompagné d'une étude sommaire de la géologie des lieux faite par Paul Morel. Le conseil municipal, après reconnaissance des lieux admit que cela était "peut-être réalisable", mais reconnaissait également l'immensité des travaux nécessaires. Vinrent alors les problèmes d'ordre pratique, dont le premier fut le financement de cette entreprise. La solution apparut en , lorsqu'on réalisa que le sous-sol de la zone était composé de gravier. Or, les entreprises construisant l'autoroute Genève-Lausanne en Suisse voisine cherchaient du gravier à proximité, restait à leur vendre ce gravier. Car celui-ci comportait beaucoup d'argile qu'il aurait fallu enlever. Pour cette raison, le , les entreprises suisses renonçaient au marché, avant de changer d'avis et de décider d'une vente de 260 000 m3 sur un total de 420 000 m3 disponibles. Une laverie de gravier fut même construite par la société Zschokke de Zurich.

Lors des travaux de découverte, l'eau envahissait chaque trou creusé, la décision fut prise en 1961 d'installer une pompe électrique afin de travailler à sec. L'existence d'une nappe phréatique située sous les marais parut évidente. Cette nappe alimenterait plus tard le lac, avec un débit de 800 m3 par heure, qui s'avérait suffisant pour le maintien du niveau et le renouvellement de l'eau.

Le creusement du lac se poursuivit jusqu'en 1964. Une vanne fut installée à la place de la pompe afin de fixer le niveau à 466 m d'altitude. Afin d'éviter une érosion trop importante des rives du lac, celles-ci furent enrochées. L'île fut créée en laissant un bout de terre au niveau d'origine. Au printemps de la même année, le remplissage commença. Durant treize jours, l'eau envahit le lac jusqu'au .

Aménagements

Le lac de Divonne est d'une superficie de 45 hectares, il a une petite île végétale, une plage de sable - accessible l'été - et une base d'activités nautiques.

Une promenade à pied, vélo, etc., sans voiture, ceinture ce lac touristique. Le lac de Divonne est à côté de l'hippodrome, du golf de l'hippodrome, et de la médiathèque, sur l'esplanade du Lac, ainsi que du centre nautique - avec piscine olympique découverte -. De l'entrée commune avec l'hippodrome, on a aussi la vue sur le Château de Divonne qui domine la ville de Divonne-les-Bains.

Faune

Les espèces rencontrées aux abords sont les suivantes :

- parmi les oiseaux, le héron cendré, le butor étoilé, la mouette rieuse, la sarcelle d'hiver, la poule d'eau, le grand cormoran, le fuligule morillon, le canard siffleur, le grèbe huppé, le cincle plongeur, le harle bièvre, le cygne tubercule, le rale d'eau, la foulque macroule, le martin pêcheur et le colvert.

- parmi les poissons, la tanche, la carpe, le brochet, le silure, le gardon, la perche.

Club Nautique

Au cœur de Divonne-les-bains, dans un site privilégié au pied du Jura, le Club Nautique de Divonne bénéficie à 15 km de Genève d'un bassin de 1 200 mètres de long, réunissant des conditions idéales pour la pratique de l'aviron. Son site

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean Debaud, Le lac : Divonne de 1900 à nos jours, Imprimerie Gloor-Luder, , 116 p. (présentation en ligne)

Notes et références

- site municipal de Divonne-les-Bains, « lac de Divonne » (consulté le ).