L'incoronazione di Poppea

Il Nerone, ossia L'incoronazione di Poppea, SV 308 (Néron, ou Le Couronnement de Poppée en français) est un opéra en un prologue et trois actes attribué à Claudio Monteverdi, créé en 1642 à Venise[1] sur un livret de Giovanni Francesco Busenello d'après les Annales de Tacite.

Le Couronnement de Poppée

| Genre | Opéra |

|---|---|

| Nbre d'actes | 1 prologue et 3 actes |

| Musique | Claudio Monteverdi |

| Livret | Giovanni Francesco Busenello |

| Langue originale |

Italien |

| Sources littéraires |

Tacite (Annales, livre XIV) |

| Dates de composition |

1642 |

Histoire de l'œuvre

En février 1607 est créé à Mantoue le premier opéra de Monteverdi, Orfeo. Il est suivi, en 1608, d'Arianna, œuvre dont n'est conservé que le célèbre Lamento d'Arianna.

En 1613, Monteverdi arrive à Venise où il a obtenu le poste de maître de chapelle de Saint-Marc. Il l'occupera jusqu'à sa mort. Pendant quelques années, il se consacre surtout à la musique sacrée.

À partir de 1632, Monteverdi revient progressivement à l'opéra. Il en compose plusieurs, jusqu'en 1643, année de sa mort, mais les partitions de la majorité d'entre eux sont aujourd'hui perdues (par exemple celle de Le Nozze d'Enea con Lavinia, qui date de 1640). Il Ritorno d'Ulisse in Patria est créé en 1641. Le début de l'année 1643 voit la création de l'Incoronazione di Poppea, au Teatro San Giovanni e Paolo. Monteverdi meurt le [2].

Après la mort du compositeur, l'œuvre tombe rapidement dans l'oubli. La trace de la partition se perd. Ce n'est qu'en 1888 qu'un exemplaire, datant de 1646, est découvert à Venise. En 1930, une seconde partition, datant de 1651, est retrouvée à Naples. Ces deux partitions, rédigées par divers copistes, ont été établies et adaptées pour des reprises de l'œuvre. Elles diffèrent entre elles sur de nombreux points. Dans l'une comme dans l'autre, certains passages révèlent la main d'autres compositeurs que Monteverdi (Cavalli, Ferrari, Sacrati). En particulier, le duo final (« Pur ti miro, pur ti godo ») serait emprunté à un opéra de Benedetto Ferrari, Il Pastor regio (1640), dont la musique est perdue. Il n'est donc pas interdit de voir dans l'Incoronazione di Poppea une œuvre collective, dont la musique a été écrite en grande partie par des disciples de Monteverdi, et dont celui-ci aurait supervisé le travail. Ce cas de figure n'est nullement exceptionnel dans les œuvres de cette époque.

Le librettiste et son livret

Si la musique de l'Incoronazione di Poppea ne nous est parvenue que sous la forme d'une notation manuscrite relativement sommaire, en revanche nous possédons plusieurs éditions imprimées du livret de Busenello (la première date de 1643).

Né à Venise en 1598, Giovanni Francesco Busenello, avocat réputé, se consacra aussi, en dilettante éclairé, à la littérature. Ses œuvres sont abondantes et variées. Il se fit rapidement une place parmi l'élite intellectuelle vénitienne, dont il fréquenta les cercles littéraires et philosophiques (en particulier la célèbre Accademia degli Incogniti, où se retrouvaient nombre d'esprits forts et de libertins). Il rédigea des livrets d'opéra, notamment pour plusieurs opéras de Francesco Cavalli, comme La Didone (1641). Pour le livret de L'incoronazione di Poppea, Busenello s'inspire du livre XIV des Annales de Tacite. À cet égard, en empruntant son sujet à l'Histoire, l'Incoronazione di Poppea innove au sein des opéras italiens de l'époque, dont les sujets sont le plus souvent empruntés à la mythologie. Grâce aux talents d'écrivain et à la culture de Busenello, ce livret est sans doute un des meilleurs livrets d'opéra jamais écrits. Rigueur de la construction dramatique, unité (toute l'œuvre démontre la puissance de l'amour) et diversité (scènes dramatiques, pathétiques, comiques se succèdent), finesse de la caractérisation des personnages, beauté poétique du texte, sont ses principales qualités. Il porte aussi la marque de la tournure particulière, cynique et libertine, de l'esprit de Busenello. Dans ce livret, aucun des protagonistes (sauf peut-être Drusilla) ne semblent pouvoir susciter la sympathie mais la puissance de l'art, de la poésie, de l'intensité des sentiments et de l'amour exprimé réussit à rendre les personnages émouvants et souvent attachants.

Argument

Prologue

Dans un prologue allégorique, la Fortune et la Vertu se disputent aigrement la suprématie sur les hommes. Mais l'Amour intervient et les contraint d'admettre que c'est à lui, l'Amour, que revient cette suprématie.

Acte I

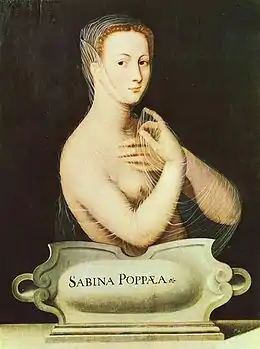

- Scène 1 : À l'aube, Othon, amant de Poppée, découvre la présence de soldats de Néron sur le seuil de sa belle. Il comprend alors son infortune : Néron et Poppée sont dans les bras l'un de l'autre.

- Scène 2 : Les soldats de Néron (qui dormaient !) se réveillent. Ils pestent contre l'irresponsabilité de Poppée et de Néron, le pédantisme et la rapacité de Sénèque.

- Scène 3 : Poppée et Néron apparaissent. Néron s'arrache avec difficulté aux bras de sa maîtresse.

- Scène 4 : Poppée affiche sa confiance en l'avenir, en dépit des mises en garde d'Arnalta, sa vieille nourrice.

- Scène 5 : Au palais impérial, Octavie est rongée par l'humiliation et la jalousie. Sa nourrice lui conseille de prendre sa revanche dans les bras d'un amant. Octavie, indignée, repousse cette idée.

- Scène 6 : Sénèque tente de consoler Octavie, en lui faisant valoir que ce qu'elle perd par son infortune, elle le regagne en vertu. Fureur du Page (Valletto), serviteur d'Octavie, qui met le philosophe en demeure de trouver une consolation plus efficace !

- Scène 7 : Resté seul, Sénèque médite : le pouvoir ne garantit pas le bonheur…

- Scène 8 : Apparition de Pallas Athéna. La déesse prédit à Sénèque sa mort prochaine. En temps voulu, Mercure viendra lui annoncer l'heure.

- Scène 9 : Néron s'ouvre à Sénèque de son projet de répudier Octavie et d'épouser Poppée. Sénèque invoque les exigences de la loi, de la raison, de la vertu. Fureur de Néron, qui chasse Sénèque : « Levamiti dinnanzi, / maestro impertinente, / filosofo insolente. »

- Scène 10 : Poppée retrouve Néron. Enflammé d'amour, il lui promet le mariage et le trône. Poppée lui objecte la résistance probable de Sénèque. Ses insinuations ravivent la colère de Néron qui envoie porter à Sénèque l'ordre de mourir.

- Scène 11 : Aux plaintes et aux reproches d'Othon, Poppée oppose la fatalité de l'amour ; tant pis pour lui s'il n'a pas su se faire aimer. Poppée partie, Arnalta s'apitoie sur Othon.

- Scène 12 : Othon désespéré envisage de tuer Poppée.

- Scène 13 : La jeune Drusilla, depuis longtemps amoureuse d'Othon, le rejoint pour constater que Poppée règne toujours sur son cœur. Othon l'assure qu'il n'en est rien. Drusilla peut compter sur son amour et sur son dévouement.

Acte II

- Scène 1 : Sénèque, chez lui, médite sur la solitude. Mercure lui apparaît et lui annonce sa mort prochaine.

- Scène 2 : Effectivement, l'envoyé de Néron transmet à Sénèque l'ordre de se donner la mort.

- Scène 3 : Sénèque annonce à ses amis qu'il va se suicider : aux yeux du sage stoïcien, la mort n'est qu'un passage, une délivrance pour l'âme. Mais ses amis lui opposent le bonheur épicurien d'être vivant : « Non morir, Seneca, no./ Io per me morir non vo./ Questa vita e dolce troppo, /questo ciel troppo sereno. »

- Scène 4 : le Page (Valletto) et la Demoiselle s'avouent leur amour.

- Scène 5 : Débarrassé de Sénèque, Néron, en compagnie du poète Lucain, s'abandonne à la joie : « Hor che Seneca è morto, / cantiam, cantiam, Lucano… ».

- Scène 6 : Othon se reproche d'avoir songé à tuer Poppée et choisit d'accepter son sort d'amant trahi.

- Scène 7 : Rappelant à Othon ce qu'il lui doit, Octavie lui enjoint de tuer Poppée. Devant sa résistance, elle le menace de le dénoncer à Néron pour avoir tenté de la violer. Il devra approcher Poppée déguisé en femme.

- Scène 8 : Drusilla, le page, la nourrice. Drusilla est heureuse d'avoir reconquis Othon.

- Scène 9 : Othon se confie à Drusilla, qui accepte de lui prêter ses vêtements.

- Scène 10 : Assistée par sa Nourrice, Poppée s'apprête au sommeil.

- Scène 11 : Apparition de l'Amour, qui veille sur le sommeil de Poppée.

- Scène 12 : Déguisé en femme, Othon s'approche de Poppée pour la tuer. Mais au moment où il va frapper, l'Amour l'en empêche. Othon s'enfuit, mais Poppée et Arnalta ont cru reconnaître Drusilla.

- Scène 13 : L'Amour promet à Poppée de la faire impératrice.

Acte III

- Scène 1 : Drusilla affirme sa confiance : sa rivale Poppée va mourir, grâce au stratagème de son cher Othon.

- Scène 2 : Accusée d'avoir voulu tuer Poppée, Drusilla est arrêtée.

- Scène 3 : Néron interroge Drusilla, qui garde le silence pour protéger Othon. Furieux, Néron la condamne à une mort lente sous la torture.

- Scène 4 : Othon survient et s'accuse. Pour le sauver, Drusilla persiste à soutenir que c'est elle la coupable. Touché de tant de grandeur d'âme, Néron lève la sentence de mort. Tous deux partiront pour l'exil. Néron tient enfin un prétexte officiel pour répudier Octavie et la contraindre elle aussi à l'exil.

- Scène 5 : Poppée et Néron s'abandonnent à leur joie.

- Scène 6 : Octavie fait ses adieux à Rome.

- Scène 7 : Arnalta exulte ! Née esclave, elle va devenir une grande dame !

- Scène 8 : Devant les consuls et les tribuns, Néron proclame Poppée son épouse et la couronne impératrice. Dans le duo final, les deux impériaux tourtereaux roucoulent leur tendresse : l'amour triomphe. Ainsi s'achève l'opéra sur une conclusion passablement immorale. L'auditeur troublé est tenté de se dire que, pour peu qu'on s'abandonne à la double action rédemptrice de l'amour et de la musique, même si l'on est tyran sans scrupule, cynique et criminel, on ne peut pas être absolument méchant !

Traitement musical du livret

Sommé par son protecteur et mécène, le duc de Mantoue, de composer un ouvrage qui surpasserait le drame musical de Jacopo Peri, Euridice, donné à Florence en 1600, Monteverdi introduisit dans son Orfeo (1607) des innovations décisives qui fondent l'opéra moderne. Il allège le recitar cantando monotone et peu dramatique de son prédécesseur en y intercalant des chœurs d'un style madrigalesque et des intermèdes instrumentaux accompagnés de danses. L'usage du contrepoint donne plus de séduction aux sinfonie et plus d'intensité aux moments dramatiques. L’Orfeo contient déjà les ingrédients de l'opéra moderne : une ouverture, des scènes combinant les interventions d'un soliste, d'un ensemble de personnages, d'un chœur. Les différents tableaux sont précédés de sinfonie qui en précisent la tonalité. La musique vise davantage que par le passé la caractérisation des personnages.

Tous ces progrès se retrouvent naturellement dans l'Incoronazione di Poppea, où apparaît une innovation majeure et appelée à un grand avenir : celle de l'aria. Dans son dernier opéra, Monteverdi atteint la pleine maîtrise d'un langage musical au service du texte théâtral, dont il exploite les propositions psychologiques et dramatiques. Il vise à cerner la vérité psychologique parfois complexe (par exemple dans le cas de Néron) des personnages, ainsi qu'à créer une intensité dramatique maximale. Son travail, portant sur le détail du texte, recherche notamment le réalisme et la justesse de la diction musicale. Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre le fil du livret de Busenello en écoutant un des bons enregistrements de l'œuvre. Autant qu'à la musique, le public de l'époque était sensible à la beauté littéraire du texte et goûtait dans le détail l'adéquation de l'une et de l'autre.

Tentatives de résolution des problèmes d'interprétation

Les deux partitions conservées de l'Incoronazione di Poppea laissent sans réponse immédiate de nombreuses questions. Seules y sont indiquées les parties vocales et la basse continue, ainsi que quelques courtes pièces instrumentales. On ne trouve pratiquement pas d'indications relatives à l'instrumentation, aux tempos, au choix des harmonies. La distribution vocale des rôles n'est pas expressément précisée. On peut cependant la déterminer par l'étude des clés dans lesquelles sont écrites les lignes vocales des rôles.

On sait que certains rôles (Néron et Othon) ont été écrits pour des castrats. D'autres étaient destinés à des enfants (l'Amour, le Page), d'autres à des ténors aigus (Arnalta, la Nourrice d'Octavie) maîtrisant une technique vocale dont l'usage s'est ensuite perdu. Face à ces difficultés, les interprètes modernes, pour peu qu'ils veuillent conserver au mieux la couleur originale, ont recours à diverses solutions. Les castrats peuvent être remplacés par des sopranos ou des mezzo-sopranos, ou par des contre-ténors. Les enfants peuvent être remplacés par des mezzo-sopranos. Les ténors aigus sont souvent tenus par des altos, ou (depuis quelques années) par des ténors-altinos. Aucune solution n'est pleinement satisfaisante ; chacune présente ses avantages et ses inconvénients.

Les problèmes posés par l'instrumentation sont encore plus épineux à résoudre, les partitions n'offrant que de très rares indications[3]. Dans Le Discours musical, Nikolaus Harnoncourt trace un état de ces problèmes et indique les grandes lignes d'une méthode pour tenter de leur donner une solution satisfaisante. Les choix dans ce domaine devraient évidemment être guidés par ce qu'on sait des usages du temps, des habitudes du compositeur, et par le souci de servir au mieux le livret (caractérisation d'un personnage, d'une atmosphère, etc.).

À titre d'exemple, voici quelques-uns des choix de Nikolaus Harnoncourt pour sa première version de l'œuvre (1972) :

- Distribution vocale.

- Néron : mezzo-soprano / Poppée : soprano / Othon : contreténor / Octavie : mezzo-soprano / Arnalta : ténor aigu / Sénèque : basse / Nourrice d'Octavie : contralto / Lucain : ténor / Drusilla : soprano / Page : / mezzo-soprano / Fortune : soprano / Vertu : soprano / Amour : soprano enfant.

- Instruments utilisés — ce sont tous des instruments anciens (quelques copies d'anciens).

- Orgue / clavecin / virginal / harpe / théorbe / violons (5) / viole de gambe / violoncelles (2) / violone (contrebasse de viole) / flûtes à bec (2) / chalumeaux (2) / dulciane (ancêtre du basson) / trompettes en ut et en ré (3)

Utilisations dans l'art

La chorégraphe belge de danse contemporaine Anne Teresa De Keersmaeker a utilisé la partition de cet opéra (dans la version donnée par Harnoncourt) pour la création en 1988 de son ballet Ottone Ottone qui marque un tournant stylistique dans son travail chorégraphique.

En , Michael Torke et Peter Howard créent une version pop rock de l'opéra intitulée Pop'pea au théâtre du Châtelet, mise en scène par Ian Burton et Giorgio Barberio Corsetti.

En également, le compositeur de musique électronique ambient Geir Jenssen, mieux connu sous le nom de Biosphere, réalise une interprétation de l’œuvre.

Discographie sélective

- 1974 : Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus Wien, première interprétation à procéder d'une approche musicologique novatrice et cohérente (couronnée lors de sa parution par plusieurs prix du disque) : utilisation d'instruments anciens (ou copies d'anciens), effectif réduit (vingt-et-un musiciens), Helen Donath (Poppée), Elisabeth Söderström (Néron), Cathy Berberian (Octavie), Paul Esswood (Othon), Rotraud Hansmann (Drusilla), Giancarlo Luccardi (Sénèque), (Teldec).

- 1990 : René Jacobs, Concerto Vocale, Danielle Borst (Poppée), Guillemette Laurens (Néron), Jennifer Larmore (Octavie), Axel Köhler (Othon), Michael Schopper (Sénèque), Lena Lootens (Drusilla), Christoph Homberger (Arnalta), Martina Bovet (L'Amour), (Harmonia Mundi).

- 1993 : John Eliot Gardiner, The English Baroque Soloists, Sylvia McNair (Poppée), Dana Hanchard (Néron), Anne Sofie von Otter (Ottavia), Michael Chance (Othon)[4].

Vidéographie sélective

- 1979 : Nikolaus Harnoncourt, Jean-Pierre Ponnelle à l'Opéra de Zurich, Rachel Yakar (Poppée), Eric Tappy (Néron), Trudeliese Schmidt,(Octavie), Paul Esswood (Othon), Matti Salminen (Sénèque), Janet Perry (Drusilla), (Decca). Réédité en DVD par Deutsche Grammophon en 2006. Prise de son : Opernhaus Zürich, 15-, prise de vue : filmé aux studios Wien-Film, 2-.

- 1999 : Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre, Klaus Michael Grüber festival d'Aix-en-Provence, Mireille Delunsch (Poppée), Anne-Sofie von Otter (Néron), Lorraine Hunt (Octavie), Anna Larsson (Othon), Denis Sedov (Sénèque), Nicole Heaston (Drusilla), Jean-Paul Fouchécourt, (Arnalta), Harmonia Mundi : DVD

- 2009 : Harry Bickett, orchestre baroque du grand théâtre du Liceu, mise en scène de David Alden. Miah Persson (Poppée), Sarah Connolly (Néron), Jordi Domenech (Othon), Franz-Josef Selig (Sénèque), Maïté Beaumont (Octavie), Ruth Rosique (Drusilla), Dominique Visse (Arnalta, la nourrice), Guy de Mey (Lucano). Édité chez Opus Arte en 2012. Filmé par Xavi Bové, en , au grand théâtre du Liceu.

Notes et références

- François-René Tranchefort, L'Opéra, Paris, Éditions du Seuil, , 634 p. (ISBN 2-02-006574-6), p. 33

- Marc Honegger, Dictionnaire de la musique : Tome 2, Les Hommes et leurs œuvres. L-Z, Paris, Bordas, , 1232 p. (ISBN 2-04-010726-6), p. 750

- Cf. « Orchestrations, transcriptions, arrangements II », France Musique, Au cœur de l'orchestre par Arnaud Merlin, le . Les trois premiers extraits diffusés dans l'émission.

- « L'excellente distribution vocale et l'intelligence du continuo lui valent autant de considération » in La Discothèque idéale classique, Actes Sud/Classica

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- MusicBrainz (œuvres)

- (en) Carnegie Hall

- (de) Operone

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Partitions libres sur IMSLP

- Monteverdi (Médiathèque de la Cité de la Musique)

- (it) Livret de l'opéra