Léon Henri Ruffe

Léon Henri Ruffe[1], né le dans le 14e arrondissement de Paris et mort le à Viroflay[2], est un artiste peintre et graveur français.

La plupart de ses travaux de peintre et de graveur sont signés « L. Ruffe ».

Biographie

En tant que peintre, Léon Ruffe expose au Salon des artistes français à partir de 1888, où il reçoit une mention, jusqu'en 1900. Il se spécialise dans les scènes de genre et les paysages. En 1901, il est membre du jury de ce salon. En 1908, il reçoit à ce même salon la médaille d'honneur en section gravure-lithographie[3].

C'est que, entre-temps, sans pour autant délaisser la peinture, il s'était spécialisé dans la gravure, notamment sur bois dans l'atelier de Charles Baude (1853-1935)[4].

Comme élève graveur, il passe par l'atelier Luceil, une maison parisienne spécialisée en supports chromolithographiés, où il a pour condisciples René Gontran Ranson (1891-1877), Lucien-Henri Weiluc et Georges de Feure, et apprend différentes techniques de gravure.

En 1896, il co-fonde la « Corporation française des graveurs sur bois »[5] avec Auguste Lepère. Ils décident de la publication d'une publication mensuelle intitulée L'Image, revue mensuelle littéraire artistique, destinée à promouvoir son art et à susciter un renouveau dans le monde de l'édition. C'est l'éditeur Henri Floury qui s'en charge. L'administrateur gérant, Tony Beltrand, en assure aussi la direction artistique en collaboration avec Auguste Lepère et Léon Ruffe, mais c'est ce dernier qui dirige la revue dans les faits.

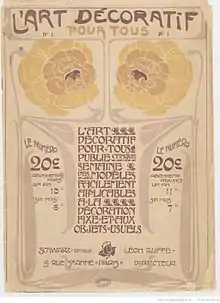

Ruffe commence à graver pour de nombreux périodiques, et pas seulement artistiques : on connait de lui des ornementations et des vignettes pour Cocorico, Le Courrier français, La Plume, La Vie illustrée, Le Frou-frou (1900), où il rencontre Schwarz, l'éditeur, qui lui confie en 1902 la direction d'un nouveau titre L'Art décoratif pour tous, qui durera trois ans[6]. Il illustre aussi des ouvrages.

Durant l'Exposition universelle de 1900, son travail artistique est remarqué : il décroche la médaille d'or pour sa direction de la revue L'Image et une médaille de bronze pour des dessins de bijoux modernes.

En 1901, il fonde et préside l'Exposition rétrospective et moderne de la gravure sur bois qui se tient à l'École des Beaux arts de Paris. Par la suite il est élu président de l'Association syndicale des graveurs sur bois. Il coordonne les sections françaises de gravure pour les expositions de Saint-Louis et de Liège.

En 1906, parrainé par le peintre Aimé Perret, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur[7].

Entre-temps, Ruffe a été nommé inspecteur des Beaux-Arts, poste qu'il conserve jusqu'à sa mise en retraite en 1926 : il est alors nommé officier de la Légion d'honneur.

Peu avant la Première Guerre mondiale, Ruffe est commissionné comme graveur pour les ateliers monétaires de la Banque de France : il exécute notamment des planches pour la Banque de l'Indochine et la Banque de Roumanie. La Poste française le fait également travailler sur différents tirages courants (1917, 1918), dont la série « Orphelins de la guerre », dessinés par Louis-Jules Dumoulin, mais aussi sur des timbres destinés aux colonies.

Ému par les mutineries des soldats en 1916, il est l'auteur de la gravure sur bois « La Grogne, 1914-19.. », qui illustre, dans des tons sombres, l'épuisement des hommes durant ce conflit[8].

Ruffe fut aussi le vice président fondateur de la Société coloniale des artistes français.

Le CRDOA répertorie en son fonds cinq gravures de Ruffe.

Ouvrages illustrés

- René Dubreuil, L'affaire Dreyfus devant la Cour de Cassation, édition populaire illustré par H.-G. Ibels, Couturier et Léon Ruffe, Éd. populaire, Paris, P.-V. Stock, 1899.

- Robert Campion, Les Clos de jadis. Tableaux de mœurs normandes, avec des bois originaux, Paris, éd. Montaigne, 1926.

Notes et références

- Il est appelé improprement « Ruffé ».

- Archives de Paris 14e, acte de naissance no 1177, année 1864 (avec mention marginale de décès)

- Le Radical du 4 juin 1908.

- « Charles Baude », sur Gallica, Inventaire du fonds français après 1800, tome premier p.359,

- Notice d'autorité sur data.bnf.fr, en ligne.

- L'Art décoratif pour tous, n° 1, mars 1902, en ligne sur Gallica.

- Archives nationales de France, base Léonore cote 19800035/0044/5465.

- Voir l'estampe retirée à 60 exemplaires par l'Imprimerie nationale : fonds BDIC, en ligne.