Joseph Chabanceau de La Barre

Joseph Chabanceau de La Barre (baptisé le à Paris, mort avant le , Paris) est un organiste et compositeur français de la période baroque.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 44 ans) Paris |

| Activités | |

| Père | |

| Fratrie |

| Date de baptême | |

|---|---|

| Mouvements | |

| Instrument |

Biographie

Il est fils de Pierre III Chabanceau de La Barre et d’Anne Descouvemont, et probablement formé à la musique par son père, telle sa sœur Anne, célèbre chanteuse. Il a aussi un frère prénommé Charles Henry, joueur d’épinette, mais moins connu. Tous participent aux concerts spirituels que leur père organise en son domicile à la fin des années 1640, dont Jacques de Gouy donne témoignage. Joseph accompagne sa sœur Anne Chabanceau de La Barre lors de son voyage lors des années 1652-1655, qui les mènera dans les Pays-Bays espagnols, la Suède, la Norvège et le Danemark. Après son retour à Paris, on détecte son activité dans quelques ballets de cour donnés à la fin des années 1650.

Le , Joseph est nommé organiste de la Chapelle royale en succession de son père Pierre III. Le brevet qui lui est délivré souligne « sa capacité... en la composition de la musique », sa « dextérité à toucher de l’orgue » et « l’expérience qu’il s’est acquise en cet exercice dans les divers pays ou ses voyages et sa curiosité l’ont obligé de demeurer pendant plusieurs années, mesme en Suède auprès de la Reine Christine qui l’y appela pour ses bonnes qualitez »[1]. Son traitement annuel se monte à 1500 lt, soit 600 lt pour ses gages et le reste pour sa nourriture[2]. À partir de 1664, il est cité dans les registres de la Maison du roi relevés par Marcelle Benoit, à ces mêmes gages[3].

Signe probable de son excellence, il reçoit du roi en 1674 le bénéfice de l'abbaye de Saint-Hilaire, diocèse de Narbonne et porte dès lors le titre d'abbé de la Barre[4].

Après sa mort, la charge d’organiste de la Chapelle du roi est partagée en quatre quartiers (trimestres) et dévolue à Jacques Thomelin, Jean Buterne, Guillaume-Gabriel Nivers et Nicolas Lebègue[5].

Œuvres

Œuvres vocales

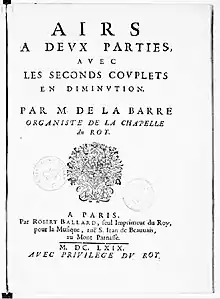

- Airs à deux parties avec les seconds couplets en diminution (Paris, Robert III Ballard, 1669). Dédicace à Louis XIV. RISM L 3, Guillo 2003 n° 1669-F. Fait rare dans les éditions de cette époque, la plupart des 18 airs de ce recueil sont suivis par des doubles (reprise élaborée et ornementée).

- Dolorosi pensieri ch’affligete, air à 3 voix et basse continue, paru dans le Mercure galant (août 1678), p. 247–249. Le Mercure galant indique que cet air a aussi circulé sous le nom de Luigi Rossi.

- Airs et ritournelles (dans le VIII. livre d’airs de différents auteurs à 2 parties, Paris, Robert III Ballard, 1665, RISM 16654, et dans les Airs italiens, composez par les plus célèbres autheurs..., Paris, Christophe Ballard, 1695, RISM 16955).

- Quatre airs italiens à 3-5 v. perdus sont cités dans la Liste de plusieurs opéras italiens (Versailles BM : Ms. mus 138, f. 24-25).

Œuvres instrumentales

- Deux allemandes, deux gigues et deux courantes pour clavecin, dans le Manuscrit Bauyn (Paris BnF (Mus.) : RES VM7 674-675, facsimilé Genève, Minkoff, 1977. Certaines de ces pièces portent le prénom de Joseph, d’autres non.

- Plusieurs courante, allemandes, un prélude non mesuré, une sarabande et une gigue provenant de divers manuscrits (Berkeley (CA), Univ. of California, Music Library : Manuscrit Parville, London BL : ms. copié par Charles Babell, Chicago (IL) Newberry Library : Livre de Mlle de La Pierre). Leur attribution à Joseph est parfois hypothétique car le prénom de « La Barre » n’est pas toujours mentionné.

Enregistrements

- Airs à deux parties Stephan Van Dyck, Stephen Stubbs, 1 CD, Ricercar Belgium, 1998.

- Airs de cour de Joseph Chabanceau de la Barre, Henri Ledroit, haute-contre, Matthias Spaeter, luth et théorbe. 1 CD, Disques du Solstice, 1989.

Notes et références

- Paris BnF (Mss.) : Français 10252, f. 145, cité d’après Massip 1976 p. 26.

- D’après une quittance du 13 avril 1658 à Paris BnF (Mss.) : Français 7835, no 49, cité idem.

- Benoit M 1971, p. 10, 13, 54).

- Paris BnF (Mss.) : Français 7655, f. 67, cité d’après Benoit V 1971 p. 156. Cette abbaye reviendra après sa mort à Jean-Baptiste Lully fils, cf. Benoit M 1971, p. 57.

- Paris AN : O/1/22, f. 109r-109v, d’après Benoit M 1971 p. 58.

Voir aussi

Bibliographie

- Lisandro Abadie, « Anne de La Barre (1628-1688) : biographie d’une chanteuse de cour », Revue de musicologie 94/1 (2008), p. 5-44.

- Benoit, Marcelle, Versailles et les Musiciens du Roi : 1661-1733. Paris : Picard, 1971.

- Benoit, Marcelle, Musiques de cour : Chapelle, Chambre, Ecurie (1661-1733). Documents recueillis par M. Benoit. Paris : Picard, 1971.

- Théodore Gérold, L’art du chant en France au XVIIe siècle, Strasbourg, 1921, voir p. 117, 126-128, 149-151.

- Alan Curtis, « Musique classique française à Berkeley », Revue de musicologie 56 (1970), p. 123-164 [à propos du Manuscrit Parville].

- Gouy, Jacques de, Airs à 4 parties, sur la paraphrase des psaumes de Me Antoine Godeau. Ie partie. Paris : Robert III Ballard et l’auteur, 1650. Cf. RISM G 3218.

- Laurent Guillo. Pierre I Ballard et Robert III Ballard, imprimeurs du roy pour la musique (1599-1673). Sprimont et Versailles : 2003, 2 vol.

- Pierre Hardouin, « Notes sur quelques musiciens français du XVIIe siècle. 1 : les Chabanceau de la Barre », Revue de Musicologie, 38 (1956), p. 62-67.

- Willem Joseph Andreas Jonckbloet et Jan Pieter Nicolaas Land, Musique et musiciens au XVIIe siècle : correspondance et œuvres musicales de Constantin Huygens. Leyden : E. J. Brill, 1882.

- Catherine Massip, La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661) : essai d'étude sociale, Paris, Picard, 1976.

- Bruce Gustafson, French harpsichord music of the 17th century : a thematic catalog of the sources with commentary, Ann Arbor (MI), 1979.

- Bruce Gustafson et David Fuller, A Catalogue of French Harpsichord Music 1699–1780, Oxford, 1990, voir p. 353, 387, 392 et 420.

- Julien Tiersot, « Une famille de musiciens français au XVIIe siècle : les De La Barre », Revue de Musicologie 24 (nov. 1927), p. 185–202, et 25 (fév. 1928), p. 1–11, et 26 (mai 1928), p. 68–74.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) Carnegie Hall

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressource relative au spectacle :