Joseph Anglada

Joseph Luc Baudile Anglada, né le à Céret et mort le à Montpellier, est un médecin et chimiste, professeur de médecine légale de la faculté de médecine de Montpellier, et professeur de chimie et doyen de la faculté des sciences de Montpellier. Il est le fondateur du thermalisme médical en Roussillon, membre du Conseil académique, membre correspondant de l’Académie royale de médecine et de l’Académie des sciences de Turin[1] - [2].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Joseph Luc Baudile Anglada |

| Nationalité |

Française |

| Activité | |

| Père |

Joseph-François Anglada |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Maître | |

| Élève |

Biographie

Joseph Anglada est le fils de Joseph-François Anglada, lui-même universitaire, chimiste et médecin de renom et recteur de l’Université de Perpignan. Il est aussi le neveu du doyen de la faculté de droit de Montpellier.

Son père étant médecin en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, Joseph Anglada sert durant quelque temps comme chirurgien des hôpitaux de Perpignan avant le décès de son père en 1794. Il décide alors de passer le concours d'entrée de l'école de santé de Montpellier et se fait rapidement distinguer par Henri Fouquet, ce qui lui permet d'obtenir la fonction de chef de clinique[2] - [3] - [4].

Il effectue sa formation médicale à Montpellier, notamment auprès de Jean-Antoine Chaptal, qui sut apprécier les qualités du jeune élève et qui l'intégra auprès de ses élèves chéris puis de ses amis. Joseph Anglada obtient son doctorat en médecine en 1797[1] avant de partir trois ans à Paris afin de se mettre en contact avec les scientifiques les plus illustres de son époque[2]. Il est professeur suppléant à l’Ecole Centrale de Perpignan en 1802 avant d’être appelé par Jean-Antoine Chaptal, à présent ministre de l'intérieur du premier Consul, pour diriger de 1803 à 1809 le Conservatoire de la faculté de médecine de Montpellier[2].

Sous sa direction, le Conservatoire comprend un cabinet d'anatomie, des appareils de chirurgie et une collection d'histoire naturelle médicale avec des pièces destinées à l'enseignement, de la faculté de médecine de Montpellier qu’il développe grâce aux bonnes relations qu'il entretient avec Jean-Antoine Chaptal, initiateur de l'installation de la faculté de médecine dans les locaux de l'ancien évêché, jouxtant la cathédrale Saint-Pierre[5] - [6]. Il obtient alors une collection de pièces anatomiques moulées, exécutées par Jean-Baptiste Laumonier. En 1807, la très riche collection de squelettes de poissons des mers du Sud du Professeur Auguste Broussonnet est achetée par la faculté et amenée au Conservatoire[2].

Il est, par la suite, nommé Professeur de chimie de la faculté des sciences le 23 juillet 1809. Les cours qu’il fit sur cette science lui valurent une réputation méritée qui lui permis, à la suite des bouleversements politiques, d'être nommé Doyen provisoire de cette faculté du 22 décembre 1814 à 1815, avant qu’Augustin-Pyramus De Candolle ne prenne ce poste. Il n'est nommé Doyen effectif que le 16 décembre 1816. C’est sous son administration que la faculté des sciences est transférée, le 29 octobre 1816, de l’hôtel Jacquet de Bray ou hôtel des Rois de Majorque, sis au numéro 3 de la rue Saint-Ravy à la maison Crozals, rue Embouque d'or (aujourd'hui hôtel de Manse)[7] - [6].

En 1820, il quitte volontairement le poste de doyen afin d’accéder au professorat à la faculté de médecine tout en conservant son poste de professeur de chimie à la faculté des sciences. Il rejoint la chaire de thérapeutique et de matière médicale jusqu'en 1824 puis, celle de médecine légale jusqu'en 1833.

Il est élu adjoint correspondant pour la section de médecine de l'Académie Royale le 5 avril 1825[8] - [1].

Son fils, Charles Anglada (Montpellier, 28 octobre 1809 – 4 avril 1878) était aussi médecin et professeur à l’université de Montpellier. En 1869, il reçut le grade de chevalier de la Légion d’honneur[9].

L’on peut compter, parmi ses étudiants, Antoine-Jérôme Balard, découvreur du brome[10]. Antoine-Jérôme Balard devient effectivement préparateur auprès de Joseph Anglada le 6 juillet 1820, et restera auprès de son maître le plus aimé jusqu'à son décès[11]. Le 17 octobre 1826, Joseph Anglada rédige une lettre aux rédacteurs des « Annales de Physique Chimie », dans laquelle l’on voit son implication dans la découverte du brome auprès de son élève Antoine-Jérôme Balard, notamment en proposant le nom de « muride » pour ce nouvel élément[12] - [13]. Un point historique n'est cependant pas élucidé puisque dans son mémoire de 1826, Antoine-Jérôme Balard écrit : « Anglada me conseilla d'appeler cette substance brome en déduisant cette dénomination du grec βρομος (en latin, foetor = mauvaise odeur)... et je l'adopte » alors que dans le rapport des commissaires de l'Académie du 14 août 1826, Joseph Louis Gay-Lussac propose : « Nous l'avons remplacée, avec le consentement de l'auteur, par celle de brome, de bromos, mauvaise odeur »[11].

Joseph décède des suites d’une affection aigüe à la poitrine le 19 décembre 1833, à l’âge de 58 ans et laisse derrière lui plusieurs ouvrages et publications scientifiques[4] - [14]. Antoine-Jérôme Balard lui succèdera dans la chaire de chimie de la faculté des sciences de Montpellier[11].

Publications

Joseph Anglada est l’auteur de plusieurs publications médicales et notamment d’un admirable Traité des eaux minérales, publié en 1833, qu’il a préparé à la demande du conseil général des Pyrénées-Orientales afin de faire connaître toutes les ressources chimiques et médicales que peuvent fournir les eaux minérales répandues avec tant de profusion sur ce territoire[15]. Ces travaux, suivant les préceptes de la chimie analytique de l'Ecole de Lavoisier ont servi de référence pendant tout le XIXe siècle[16].

En 1796 est publiée sa thèse sur les connaissances et qualités nécessaires au médecin, qu'il présente 8 septembre de la même année à l'Ecole de Santé de Montpellier. Cette thèse, forte de ses convictions, va caractériser toute la démarche scientifique de l'auteur au cours de sa vie. Démarche qui comprendra l'observation, la comparaison et le choix raisonné du médecin pour l'action ou être spectateur du combat de la nature contre la maladie. Qualité qui nécessite des connaissances étendues dans de nombreux domaines, notamment la physique et la chimie, et une morale philosophique[17]. Son directeur de thèse, Gaspard-Jean René, dira que le sujet a été traité avec une naïveté de style et une profondeur de pensée telles, que le lecteur admet aisément que l'auteur est aussi bon citoyen que bon médecin[3].

En 1827 et 1828, Joseph Anglada publie les deux tomes de ses Mémoires pour servir à l'histoire générale des eaux minérales sulfureuses et des eaux thermales. Ce sont ses premiers travaux d'importance portés sur l'analyse chimique des eaux sulfureuses afin d'en comprendre les effets bénéfiques sur les patients. Joseph Anglada a ainsi eu le mérite de déterminer le besoin et de placer les médecins en position de mieux connaître les propriétés thérapeutiques et applications des eaux minérales. Ses recherches lui fournirent les matériaux de cet ouvrage placé au rang des plus remarquables dans le genre. Il a ordonné ses recherches en huit mémoires portants sur la chaleur des eaux thermales, la présence de glairine dissoute ou concrète, la présence de l'alcali, le dégagement de l'azote, le caractère sulfureux, l'élaboration d'une nouvelle classification des eaux sulfureuses et leur fabrication artificielle[18].

Le dernier ouvrage qu'il publiera de son vivant sera le fameux Traité des eaux minérales et des établissements thermaux du département des Pyrénées-Orientales, en 1833. Il a été écrit en mémoire de son père, Joseph-François Anglada qui avait terminé en 1788 des recherches sur les eaux thermales des Bains d’Arles et qui n’avaient pas été publiées ; et selon les vœux du conseil général des Pyrénées-Orientales, émis en 1818 afin de faire connaître la valeur des ressources du département. L'auteur définit son oeuvre, envers le conseil général des Pyrénées-Orientales « qui conçut la pensée d'appeler sur les eaux minérales du pays les nouvelles lumières de la science. Puisse ce traité dont l'hommage lui est si justement acquis, remplir son attente ! Puisse-t-il du moins se montrer aux yeux de nos concitoyens comme un monument de la sagesse de cette détermination comme un gage du patriotique dévouement de l'auteur ! »

Il s'agit d'un ensemble de huit livres, séparés en deux tomes, dont les quatre premiers livres sont consacrés aux quatre types d'eaux minérales : les eaux sulfureuses, les eaux thermales simples, les eaux ferrugineuses et les eaux salines, définissant la liste la plus exhaustive possible des sources des Pyrénées-Orientales ; et le cinquième livre est réservé à l'histoire des applications médicinales et de leurs contre-indications, que l'on peut faire de ces eaux grâce aux considérations de leur nature et à l'observation directe de leurs effets sur de nombreuses maladies et affections[15].

Dans cet ouvrage, Joseph Anglada ne s’est pas contenté d’explorer les sources qu’utilisaient déjà des établissements. Il est parvenu à trouver quarante communes qui possèdent des eaux minérales, dont seize thermales, vingt ferrugineuses froides et quatre salines. Selon ses recherches, la chaleur des eaux thermales n’est pas due, comme on le pensait, au voisinage de volcans, mais à l’action électro-motrice des principes qui constituent l’écorce du globe terrestre[3].

Joseph Anglada est aussi l’auteur d'un autre ouvrage important, le Traité de toxicologie générale, œuvre posthume revue et publiée en 1835 par son fils, Charles Anglada[19].

Bibliographie

Joseph Anglada, Collection des thèses soutenues à l'école de médecine de Montpellier, En l'an V et en l'an VI : Apperçu sur quelques-unes des qualités et des connoissances nécessaires au médecin, t. II, Montpellier, G. Izard et A. Ricard, Imprimeurs de l'Ecole de Médecine, [17] ;

Joseph Anglada, « Doctrine générale des Maladies chroniques, pour servir de fondement à la connaissance théorique et pratique de ces maladies ; par Charles-Louis Dumas, conseiller de l'Université impériale, doyen et professeur de la Faculté de médecine de Montpellier, etc. Extrait par J. Anglada, docteur en médecine », Magasin encyclopédique, octobre et novembre 1812, pp. 464-472 du tome V et pp. 185-240 du tome VI (lire en ligne, consulté le )[20] ;

Joseph Anglada, Mémoires pour servir à l'histoire générale des eaux sulfureuses et des eaux thermales, t. I et II, Paris et Montpellier, Chez Gabon et chez Sevalle, 1827-1828, 643 p. (lire en ligne)[18] ;

Joseph Anglada, Traité des eaux minérales et des établissements thermaux du département des Pyrénées-Orientales, t. I et II, Paris et Montpellier, Chez Baillère, Chez Séville, , 943 p. (lire en ligne)[15] ;

Joseph Anglada, Notice sur les eaux acidules, alcalino-ferrugineuses du Boulou et de Saint-Martin-de-Fenouillar (Pyrénées-Orientales) : prise sur le "Traité des eaux minérales des Pyrénées-Orientales", Montpellier, X. Jullien, , 32 p. (lire en ligne)[21] ;

Joseph Anglada, Traité de toxicologie générale : envisagée dans ses rapports avec la physiologie, la pathologie, la thérapeutique et la médecine légale. Revu et publié par Charles Anglada, Paris et Montpellier, Chez Baillère, Chez Sevalle, , 357 p. (lire en ligne)[19] ;

Joseph Anglada, Notice sur la station thermale d'Eaux-Chaudes (Basses-Pyrénées), Paris et Montpellier, A. Delahaye et E. Lecrosnier, Camille Coulet, , 76 p. (lire en ligne)[22].

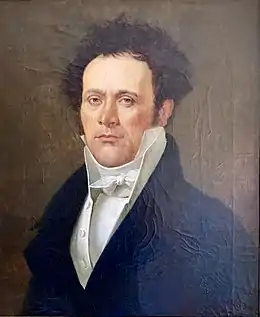

Hommages et représentations

Un portrait du Professeur Joseph Anglada, datant de 1837, est conservé au musée Albert Ciurana de la faculté de pharmacie de Montpellier[6].

Un autre portrait de Joseph Anglada est exposé dans la prestigieuse Salle des Actes de la faculté de médecine de Montpellier.

La rue du Professeur Joseph Anglada, dans le quartier Hôpitaux-Facultés à Montpellier, ainsi que la rue Joseph Anglada, dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan, ont été baptisées en son honneur.

Références

- « CTHS - ANGLADA Joseph, Professeur », sur cths.fr (consulté le )

- Antoine-Jérôme Balard, « Notice biographique sur Joseph Anglada, professeur à la Faculté de médecine et à la Faculté des sciences de Montpellier. », Courrier du Midi : journal de l'Hérault, , pages 3-4 (lire en ligne)

- Biographie universelle ancienne et moderne - Tome 1, Paris, Michaud - A. Thoisnier Desplaces, , 710 p., pages 701-702

- Funérailles de M Anglada, professeur de médecine légale de la Faculté de médecine de Montpellier... : discours de M le professeur Delile, prononcé le 21 décembre 1833

- Jean-Pierre Dedet, 900 ans d'enseignement de la Médecine à Montpellier, Sauramps Médical, , 184 p. (ISBN 9791030302622)

- « Tableau : Portrait de Joseph Luc Baudile Anglada », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- François-Roméo Pouzin, Histoire des sciences médicales : Le cumul de chaires professorales dans les facultés de l'université de Montpellier au cours du xixe siècle, vol. 8, t. 4, , 11 p. (lire en ligne), page 3

- Index des membres, des associés et des correspondants de l’Académie de médecine, 1820-1990, p. 4. - BIU Santé Paris Descartes

- « Recherche - Base de données Léonore », sur www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr (consulté le )

- Dolique Roger. Balard. Sa vie et son œuvre à Montpellier de 1802 à 1840. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 65ᵉ année, n°232, 1977. pp. 13-27.

- Dolique Roger, « Balard. Sa vie et son œuvre à Montpellier de 1802 à 1840 », Revue d'histoire de la pharmacie, 65e année, n°232, , pages 13-27 (lire en ligne [PDF])

- Julien Pierre, Marquet Louis. Essai de bibliographie des publications sur A.-J. Balard et sur son œuvre. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 65ᵉ année, n°234, 1977. pp. 203-217.

- Lettre de M. Anglada aux Rédacteurs des « Annales de Chimie et de Physique ». Ann. Chimie et Phys., 2° série, t. XXXIII, 1826, p. 222-223.

- A. Timon-David, « Département de l'Hérault. Avis. », Courrier du Midi : journal de l'Hérault, , page 3 (lire en ligne)

- Joseph Anglada, Traité des eaux minérales et des établissements thermaux du département des Pyrénées-Orientales, Paris et Montpellier, Chez Baillère, Chez Séville, , 943 p. (lire en ligne)

- Pierre Izarn, « La Faculté de Médecine de Perpignan au XVIIIe siècle »

- Joseph Anglada et al., Collection des thèses soutenues à l'école de médecine de Montpellier, En l'an V et en l'an VI. Tome II., Montpellier, G. Izard et A. Ricard, Imprimeurs de l'Ecole de Médecine, l'an vi de la république, Section VI - Apperçu sur quelques-unes des qualités et des connoissances nécessaires au médecin

- Joseph Anglada, Mémoires pour servir à l'histoire générale des eaux sulfureuses et des eaux thermales, Paris et Montpellier, Chez Gabon et chez Sevalle, 1827-1828, 643 p. (lire en ligne), Tome I et II

- Joseph Anglada, Traité de toxicologie générale - envisagée dans ses rapports avec la physiologie, la pathologie, la thérapeutique et la médecine légale, Paris, Montpellier, Chez Baillère, Chez Sevalle, , 357 p. (lire en ligne)

- Joseph Anglada, « Doctrine générale des Maladies chroniques, pour servir de fondement à la connaissance théorique et pratique de ces maladies ; par Charles-Louis Dumas, conseiller de l'Université impériale, doyen et professeur de la Faculté de médecine de Montpellier, etc. Extrait par J. Anglada, docteur en médecine », Extrait du « Magasin encyclopédique », octobre et novembre 1812, pp. 464-472 du tome V et pp. 185-240 du tome VI (lire en ligne)

- Joseph Anglada, Notice sur les eaux acidules, alcalino-ferrugineuses du Boulou et de Saint-Martin-de-Fenouillar (Pyrénées-Orientales), prise sur le "Traité des eaux minérales des Pyrénées-Orientales", Montpellier, X. Jullien, , 32 p. (lire en ligne)

- Joseph Anglada, Notice sur la station thermale d'Eaux-Chaudes (Basses-Pyrénées), Paris, Montpellier, A. Delahaye et E. Lecrosnier, Camille Coulet, , 76 p. (lire en ligne)

Voir aussi

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la recherche :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :