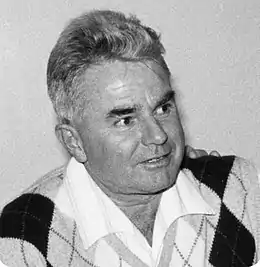

Jacques Picard

Jacques Picard, né à Murat (Cantal, France) le et mort à Marseille le [1], est un zoologue terrestre (Entomologiste) qui devint zoologue marin, écologiste marin et océanographe biologiste[2].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 90 ans) 9e arrondissement de Marseille |

| Nom de naissance |

Jacques Étienne François Picard |

| Nationalité | |

| Activités |

Lépidoptériste, cnidariologue, biologiste marin, entomologiste, zoologiste |

Sa conjointe, Françoise Picard-Tabouriech, était une géologue spécialiste des minéraux marins[3] en particulier du glaucophane.

Biographie

Début de carrière

Picard reçut une éducation classique, latin et grec, qui par la suite lui fut utile dans ses travaux de systématique biologique. Il est titulaire de deux baccalauréats, l'un de lettres classiques, le second scientifique. En 1946, après le lycée, à l'âge de 21 ans, il était déjà l'auteur de 5 notes entomologiques. Il obtient un diplôme de sciences à Paris en juin 1948 et devient formateur en biologie marine à l’École pratique des hautes études et est auteur de 13 nouvelles publications. Lors de son premier poste, à la Station de biologie marine de Dinard, il rencontre Jean-Marie Pérès en 1949.

Recherches sur les cnidaires

En 1949, Jean-Marie Pérès, ayant été nommé Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille et Directeur de la Station Marine d'Endoume (SME), il suit son mentor à Marseille où il est promu à un poste d'assistant de l'enseignement supérieur.

À la SME, Picard, sortant progressivement de l'entomologie, commence ses premières recherches de systématique et d'écologie des hydroïdes, hydroméduses et, plus généralement, sur les cnidaires de Méditerranée. Il met au point des élevages en aquarium ce qui lui permit de compléter les connaissances des alternances entre les hydropolypes et le hydroméduses dans le cycle de reproduction des cnidaires.

Sur ces sujets, 32 publications lui sont attribuées entre 1949 et 1960.

Missions en Méditerranée

Picard utilise régulièrement les bateaux de la SME, Gyf, Antedon, Alciope pour des investigations dans la région marseillaise, mais aussi à l'occasion de deux « stages » d'étudiants en océanographie en Corse (Cap Corse 1957, Bouches de Bonifacio 1960). Il diriga les missions dédiées au benthos sur la Calypso en Méditerranée de 1956 à 1964, notamment en Mer Égée (1964) en co-direction avec le géologue marin Jean-Joseph Blanc. Deux campagnes à bord du « Président Théodore Tissier » (premier navire océanographique français) de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (ISTPM) l'ont amené en Corse et dans le golfe du Lion (1958) et en Afrique du Nord (1959-60).

Il fit plusieurs plongées en Méditerranée et au Portugal à bord du bathyscaphe FNRS III et Archimède et également à bord de la « Soucoupe Plongeante SP-350 ». Il pratiqua la plongée autonome, mais il préférait l'usage de dragues pour effectuer ses prélèvements en profondeur.

Encadrement de stagiaires de 3e cycle

Les stages sur le benthos des élèves de 3e cycle universitaire océanographique de Marseille à la Station biologique de Roscoff (Finistère) lui permit, pendant 25 ans, de compléter la connaissance des milieux côtiers d'une mer à marée : la Manche occidentale, qu'il avait étudiée à la Station de biologie marine de Dinard, dépendant à l'époque du Muséum national d'histoire naturelle de Paris.

Madagascar et les études des milieux marins tropicaux

Picard effectua 6 séjours de plusieurs mois dans l'océan Indien. Il y participa à la création de la Station Marine de Tuléar (Toliara) (Sud-Ouest de Madagascar), fondée en 1961 par J-M. Pérès, lequel lui avait confié la direction d’un groupe de jeunes étudiants thèsars dans le cadre de l'année internationale de l'océan Indien (1962-1963). Dans cet environnement Jacques Picard et ses élèves ont appliqué les mêmes techniques que celles développées à Marseille. Ainsi, entre 1962 et 1973) les biotopes de la biocénose corallienne et non corallienne de Tuléar sont devenus parmi les plus connus de tous les environnements tropicaux du monde. Les contributions scientifiques sont devenus si nombreuses qu'il fallut créer des « Suppléments » au Recueil des Travaux de la Station marine d’Endoume ; plus tard Téthys. Les résultats de ces recherches ont également été publiés dans des magazines internationaux ; une monographie de Michel Ledoyer sur les crustacés amphipodes peut être citée[4] - [5].

En 1967 Picard publia un essai de classification des grands types de populations benthiques tropicales, basé sur les observations réalisées à Madagascar. Il prépara également, avec 8 de ses étudiants une « Morphologie des récifs coralliens de la région de Tuléar »[6].

Cependant, à partir des années 1970, il se désengage progressivement de la direction de ce qu'il appelait les « Tropicalistes » et retrouve l'essentiel de ses activités dans la région marseillaise.

En 1971 Bernard Thomassin publie une synthèse bibliographiques des travaux effectués à Tuléar[7] montrant que plus de 70 chercheurs, pour la plupart issus de la SME, y ont effectué des recherches.

L'alliance entre la biologie terrestre et marine

L'étude des biotopes et des biocénoses de la Méditerranée, vaste domaine d’étude, fut inaugurée à Marseille dans les années 1880 par le professeur Fortuné Marion, fondateur de la SME et auteur d'un « Croquis de la topographie zoologique du golfe de Marseille » (1883). Picard déclara d'ailleurs dans sa thèse (1965) « il faut attribuer à Marion les premières connaissance des populations marines tout autour de Marseille ».

À son arrivée à Marseille, Jacques Picard rencontra un assistant en botanique à la Faculté des sciences, Roger Molinier[8], fils du professeur René Molinier, grand phytosociologue terrestre. Roger Molinier initia son collègue à la phytosociologie. Cette collaboration influença la pensée de Picard et de Pérès, qui avaient déjà étudié les populations des grottes sous-marines et des fonds coralligènes de Marseille. Les recherches de Picard et Molinier en Corse, Sicile, Algérie et Tunisie entre 1949 et 1952 contribuèrent à faire progresser les connaissances des populations marines de la région marseillaise.

En effet, les premiers travaux réalisés en étroite collaboration entre Molinier et Picard sur « Les herbiers marins des côtes maritimes françaises », publiés en 1952 et enrichis par la suite sur la base des observations faites en Afrique du Nord, ont montré que la prairie de Posidonies méditerranéennes n'est pas une seule entité biocénotique, mais est au centre d'une série évolutive complexe, qui a un rôle déterminant dans la dynamique générale des fonds et les populations méditerranéennes. Les deux biologistes l'ont résumé dans un schéma devenu un classique[9].

Molinier et Picard y appliquèrent une appellation classiquement utilisée pour les récifs coralliens, le concept de récif_barrière, à la structure dans laquelle évoluent parfois les herbiers de posidonies dans les baies particulièrement abritées et dont le plus connu est le récif-barrière de la baie de Port-Cros (Var, France)[9] - [10].

Gérard Bellan et Denise Bellan-Santini, directeurs de recherches au CNRS soulignent par ces mots la fécondité de la collaboration entre les deux chercheurs : « Il n'est pas interdit de penser que le "parallélisme dans la répartition des peuplements terrestres et marines benthiques du bassin méditerranéen occidental" publié en 1954 dans la Revue Générale de Botanique[11] a scellé l'introduction de l’outil "phytosociologique", en le renouvelant et en l'adaptant aux besoins des populations marines des substrats meubles et rocheux[2] ».

Cela devait, par la suite, avoir une importance considérable, dans les études des « associations benthiques marines » patrimoine mondial consacré par l'utilisation de la terminologie proposé par Pérès dans un ouvrage édité en 1984[12] à laquelle a largement contribué Picard.

Un Manuel de Bionomie benthique

Picard écrivit que « le modèle des communautés benthiques en Méditerranée pris forme et fut comparé avec des exemples pris en dehors de cette mer ». Cela a amené à mettre en évidence une subdivision horizontale des formations benthiques (1956) et à la publication, avec Pérès, du « Manuel de bionomie benthique de la Méditerranée » (1958), qui influença durablement les études sur le benthos bien au-delà de la Méditerranée.

Pérès et Picard proposèrent à de jeunes étudiants de nombreux sujets de thèse de 3e cycle sur la systématique des groupes zoologiques les plus importants et les aspects particuliers de la biocénose, thèmes souvent prolongé pour être approfondis dans des thèses de doctorat d'État.

Entre 1962 et 1964, Picard proposa une méthodologie pour la définition et la délimitation des biocénoses benthiques des substrats meubles. Il soutient sa thèse de doctorat d’État en 1965[13].

L'ensemble de ces recherches collaboratives conduisit à la publication du « Nouveau Manuel de Bionomie benthique de la Mer Méditerranée » de Pérès et Picard (1964)[14]. Ce « Nouveau Manuel » rencontra un grand succès scientifique et fut utilisé dans de nombreux travaux de bionomie benthique en Méditerranée, au Portugal, le long des côtes françaises de l'Atlantique et de la Manche en mer du Nord. Très souvent cité, il devint un classique de la biologie et de l'écologie marines. À la fin des années 1990, ce manuel a directement suggéré des programmes internationaux, menés dans le cadre de la protection et de la gestion des mers européennes CORINE, Paléo-Arctique, EUNIS et concernant également des zones spécialement protégées en Méditerranée (Convention de Barcelone). L'étape fondamentale a commencé par l'élaboration de la typologie des communautés benthiques, désignée par le terme anglais « habitat », qui rassemble les notions de biotope et de biocénose.

Les points les plus fondamentaux du « Nouveau Manuel » furent utilisés en France dans les rapports dits « Cahiers d’Habitats » pour définir le réseau Natura 2000 et dans le programme européen EUNIS (classification des habitats par l'Agence européenne pour l'environnement)[2].

Études d'impacts de la pollution marine

Dans sa thèse Jacques Picard a pensé à d'autres pistes de recherche, comme le contrôle de la pollution des substrats, les effets des rejets de déchets industriels dans la mer, les changements dus aux extensions des ports. C'est ainsi que deux chercheurs Gérard Bellan et Denise Bellan Santini ont axé leurs recherches, le premier dans l'étude des populations soumises aux égouts domestiques de la ville de Marseille, le second dans l'évaluation de l'action des polluants sur les populations de substrats durs de la partie supérieure de l'infralittoral. Ces travaux furent des préliminaires à des travaux plus généraux sur la protection du milieu marin et à la création d'aires marines protégées[2].

Collaboration avec les géologues et les paléontologues

Ses recherches sur la répartition des organismes marins benthiques amenèrent Picard à étudier, en collaboration avec les géologues et les paléontologues, le passé méditerranée récent. Il tenta avec eux d'expliciter la thanatocénose, d'approcher la faune post-pliocène. Il participa à la fondation d'un stage destiné à communiquer aux géologues et aux paléontologues les récentes acquisitions dans le domaine du benthos marin[2].

Publications

Picard a publié 140 à 150 articles scientifiques sur des sujets très différents, dont les lépidoptères (environ 35), les mollusques d'eau douce (2), les cœlentérés (35). La liste qui suit n'est donc qu'un extrait très sommaire des publications de l'auteur.

Biologie marine

- Contribution à l'étude des méduses de la famille des Moerisiidae, 1951

- Compte-rendu préliminaire d'un voyage zoologique sur les côtes de Corse, avec J. M. Pérès et R. Amar, 1952

- Recherches sur les herbiers de Phanérogames marines du littoral méditerranéen français, Ann. Inst. Océanogr., 27 n. 3, 1952, pages 157-234, avec Roger Molinier, 1952 (ISSN 0078-9682)

- Notes biologiques à propos d'un voyage d'étude sur les côtes de Sicile, 1953

- Eléments de bionomie marine sur les côtes de Tunisie, 1954

- Les Hydroides Pteronematidae, origine des "siphonophores" Chondrophoridae, 1955

- Observations biologiques effectuées au large de Toulon avec le Bathyscaphe F.N.R.S. III de la Marine nationale, 1955

- Le Premier stade de l'hydroméduse Pandea conica, issu de l'hydropolype Campaniclava cleodorae, 1956

- Nouvelles observations biologiques effectuées avec le Bathyscaphe F.N.R.S. III et considérations sur le système aphotique de la Méditerranée, avec J. M. Pérès, 1956

- Études sur les Hydroides de la superfamille Pteronematoidea..., 1957

- Recherches qualitatives sur les biocoenoses marines des substrats meubles dragables de la région marseillaise, 1965

Entomologie

- Avec l’entomologiste Louis Bigot :

- Les Stenoptilia français de la section graphodactyla : S. asclepiadeae n. sp. et S. failliei n. sp. (Lepidoptera Pterophoridae). L’Entomologiste, 2008, tome 64, n° 2 : 91 – 102 Lire en ligne

- Nouvelles données sur le genre Capperia (Lepidoptera, Pterophoridae). Bulletin de la Société entomologique de France, 114 (2), 2009 : 185-188 Lire en ligne.

- Autres publications

- Autres publications entomologistes années 1944 à 2016

Références

- État civil sur le fichier des personnes décédées en France depuis 1970

- (it) RICORDO DI JACQUES PICARD Dottore in Scienze Naturali, Direttore di Ricerca nel Centro Nazionale della Ricerca Scientifica - MURAT, 26 GENNAIO 1925 - MARSIGLIA, 28 DICEMBRE 2015. Notiziario S.I.B.M. (Società Italiana di Biologia Marina). MAGGIO 2016 - No 69, p. 3-8

- Claude Froget et Françoise Picard. Présence du glaucophane sur les plages des îles d'Hyères; son origine probable. C. R. Acad. Sci., t.266, série D-2313, Paris, 1968

- M. Ledoyer. 59, Crustacés amphipodes gammariens - Faune de Madagascar, vol. I, ORSTOM, 1982 (ISBN 978-2-2220-3131-4)

- M. Ledoyer. 59 (2), Crustacés amphipodes gammariens : familles des haustoriidae à vitjazianidae, vol. II, ORSTOM, 1986

- Clausade M., Gravier N., Picard J., Pichon M., Roman M.L., Thomassin B., Vasseur P., Vivivien M., Weydert P. Morphologie des récifs coralliens de la région de Tuléar (Madagascar): Éléments de terminologie récifale. Téthys, Suppl.2, 1971, p. 1-76

- Bernard A. Thomassin. Revue bibliographique des travaux de la station marine de Tulear (république malgache) 1961-1970. Station Marine d'Endoume, Marseille, 1971, 9 pages Paméopolis. Lire en ligne

- Rickard Andersson. Dieupentale d'hier et d'aujourd'hui, 2002–2005

- Moliner, R. et Picard, J. (1952), Recherches sur les herbiers de Phanérogames marines du littoral méditerranéen français, Ann. Inst. Océanogr., 27 n. 3, 1952, pages 157-234, (ISSN 0078-9682)

- C.Pergent-Martini, M.Bonacorsi, D.Plantecoste, G.Pergent. Evolution inattendue des récifs à Posidonia oceanica dans le golfe de Saint-Florent (Corse), IFREMER, mars 2013

- Molinier R. et Picard J., Parallélisme dans la répartition des peuplements terrestres et marine benthiques du bassin méditerranéen occidental. Revue Générale de Botanique, n° 61, 1954

- (en) collectif, Marine Ecology : A comprehensive, integrated Treatise on Life in Oceans and Coastal Waters, Londres, Wiley&Sons-Otto Kinne, 1970-1984 (présentation en ligne)

- Picard J. (1965). Recherches qualitatives sur les biocoenoses marines des substrats meubles dragables de la région marseillaise. Recueil des Travaux de la Station marine d’Endoume, Marseille, 52 (36), 1-160

- J-M. Pérès et J. Picard, Nouveau Manuel de Bionomie benthique de la Mer Méditerranée, vol. 31, t. 17, Marseille, Recueil des Travaux de la Station Marine d’Endoume, , 133 p. (lire en ligne)

Liens externes

- Alain Cama. Jacques Picard (1925 – 2015), 2016, Oreina, vol. 33, p. 4-7 résumé en ligne