Amphipoda

Les amphipodes (Amphipoda) sont de petits crustacés d'une taille (généralement) de l’ordre du centimètre. Très abondants dans le milieu marin notamment dans la zone de balancement des marées, ils colonisent également les eaux saumâtres, les eaux douces et même le milieu terrestre. Les puces de mer sauteuses et les gammares au corps recourbé en « C » et nageant sur le côté sont familiers aux personnes qui fréquentent l’estran. Quelques amphipodes sont devenus invasifs avec la mise en communication de bassins versants par des canaux ou eaux de ballast[2].

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Arthropoda |

| Sous-embr. | Crustacea |

| Classe | Malacostraca |

| Sous-classe | Eumalacostraca |

| Super-ordre | Peracarida |

Sous-ordres de rang inférieur

- Gammaridea

- Caprellidea

- Hyperiidea

- Ingolfiellidea

Les amphipodes font partie des espèces susceptibles de bioconcentrer de nombreux polluants, dont des métaux lourds[3].

Principaux caractères morphologiques

Le nom de l’ordre vient du grec « amphi », différent, opposé, et « pous, podos », pied, en raison des deux genres de pattes différents qui caractérisent ces espèces, par opposition à leurs proches cousins les Isopoda (du grec « iso- », identique), chez lesquels toutes les pattes sont de même forme.

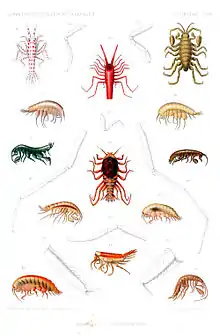

Les amphipodes sont caractérisés par une extrême diversité, qui empêche d'en faire une description ayant valeur générale. On peut cependant dire que ce sont en général de petits crustacés à l'allure de crevette recourbée, au corps comprimé latéralement et avec une tête peu différenciée, pourvue de nombreux organes allongés. Les plus petits mesurent à peine un millimètre, mais certaines espèces abyssales, comme Alicella gigantea, dépassent les 30 cm de long (gigantisme abyssal)[4]. Certaines espèces sont transparentes mais d'autres sont très vivement colorées[5]. Parmi les caractéristiques variables, certaines espèces peuvent présenter des yeux énormes, des piquants, des pattes plus ou moins longues, etc.[5]

La description suivante[6] - [7] - [8] concerne principalement les amphipodes gammariens (Gammaridea) qui sont de loin les plus nombreux : environ 85 % des quelque 5 500 espèces d’amphipodes décrits[8].

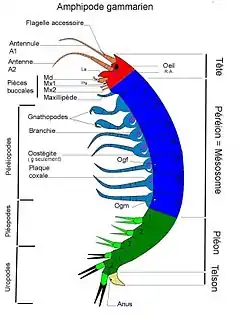

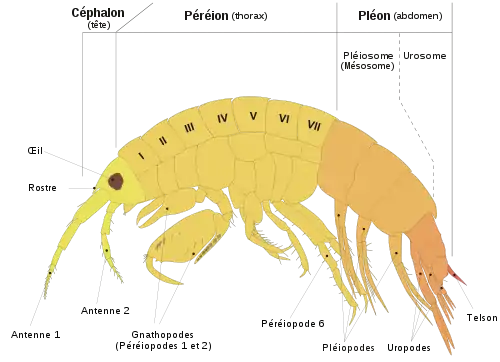

Le corps des amphipodes, comme celui de l’ensemble des eumalacostracés est constitué de 19 segments (somites) cinq pour le céphalon (« tête »), huit pour le péréion (« thorax ») six pour le pléon (« abdomen »). Cependant, du fait de l’incorporation de un ou deux segments thoraciques au céphalon et de la différenciation de deux parties distinctes dans le pléon une terminologie particulière et variable leur est appliquée. Il convient donc de lire attentivement les conventions retenues par les auteurs pour éviter de commettre des erreurs dans le repérage des différentes structures. Celle qui figure ci-dessous est celle de Lincoln[8].

Céphalon ou tête

Elle porte :

- Les yeux qui sont sessiles et fixes

- Les antennules (A1) formées d’un pédoncule de trois articles sur lequel s’insère un fouet principal et fréquemment un fouet accessoire parfois très court.

- Les antennes (A2) possèdent un pédoncule de cinq articles en général. Le deuxième d’entre eux porte un mamelon sur lequel s’ouvre le canal du rein antennaire.

- Les mandibules (Md), pourvues d’une lame mobile (lacinia mobilis) au moins du côté gauche. Elles peuvent posséder un palpe de trois articles, généralement appliqué contre la face ventrale du corps entre la mandibule et la base des antennes.

- Les maxillules (Mx1) et les maxilles (Mx2), plus ou moins foliacées, appliquées à l’arrière des mandibules.

- Les maxillipèdes dont les bases (coxa) sont soudées. Ils recouvrent les maxilles. Ces appendices appartiennent au somite thoracique soudé au céphalon.

Il n’y a pas de carapace, au sens zoologique du terme, chez les amphipodes.

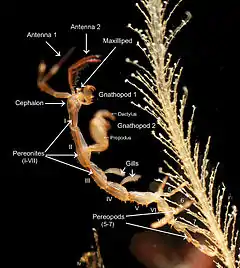

Péréion ou thorax

C’est le mésosome de Chevreux et Fage[7]. Il est composé de sept somites libres porteurs chacun d’une paire de pattes ou péréiopodes. Chacun de ces appendices est constitué de sept articles : la coxa, le basis, l’ischion, le merus, le carpe, le propode et le dactyle (également appelés coxopodite, basipodite, etc.). Les cinq derniers articles représentent la rame interne (endopodite) de l’appendice. Il n’y a pas de rame externe (exopodite).

La coxa, très courte, est étalée en une plaque coxale qui, placée sur la bordure du somite, ajoute à l’impression d’aplatissement latéral du corps de l’animal. Sur la coxa s’insère le basis de la patte et, plus à l’intérieur, la branchie (cinq au maximum, sur les segments 2 à 6 du péréion) puis, exclusivement chez les femelles en reproduction, une grande lamelle : l’oostégite. L’ensemble des oostégites (généralement quatre paires, sur les segments 2 à 5) constitue la poche incubatrice dans laquelle sont déposés les œufs et où s’effectue le développement embryonnaire.

Les quatre premières paires de pattes ont les griffes tournées vers l’arrière du corps, les trois dernières paires les ont tournées vers l’avant : c’est à cette double disposition des pattes (amphi = deux) que l’ordre doit son nom.

Les deux premières paires de pattes ont généralement une morphologie particulière : elles sont appelées gnathopodes (gnatho = mâchoire, pince). Fréquemment l’une des paires est particulièrement développée et possède une forme très caractéristique chez les mâles dont elle facilite grandement l’identification. Dans certaines espèces (« gammares ») la pince des gnathopodes permet au mâle de maintenir la femelle durant l’appariement qui précède la copulation.

Les fonctions des péréiopodes sont très variées. Ce sont des organes de la locomotion sur les supports solides, de creusement, de toilettage etc. et leur forme peut varier grandement selon leurs adaptations particulières

Pléon ou abdomen

Constitué de six somites divisés en deux groupes :

- les trois premiers constituent le pléosome de Lincoln[8] (métasome de Chevreux et Fage[7]), ils portent chacun une paire d’appendices biramés, les pléopodes, à rames multiarticulées, souples et munies de soies. Le battement de ces appendices produit un courant d’eau circulant de l’avant vers l’arrière sous le péréion ce qui apporte de l’oxygène aux branchies ainsi qu’aux œufs et embryons de la cavité incubatrice chez les femelles. D’autre part, les pléopodes sont les organes qui permettent à l’animal de nager.

La bordure des somites du pléosome peut être prolongée en lames appelées plaques épimérales qui masquent plus ou moins la base des pléopodes.

- Les trois derniers, constituent l’urosome. Ils portent chacun une paire d’appendices généralement biramés, les uropodes, dont les rames sont rigides. Ces appendices peuvent être utilisés pour le saut mais aussi pour d’autres fonctions comme le creusement ou l’ancrage dans les galeries par exemple.

Telson

La dernière partie du corps. Ses formes et dimensions sont extrêmement variables ce qui fournit des caractères d’identification très utiles. Il peut notamment être entier ou plus ou moins fendu. Il porte l’anus.

Schéma d'organisation du corps

Reproduction

Les sexes sont séparés. Les orifices génitaux femelles se trouvent à la base de la 5e paire de péréiopodes, les orifices mâles sur la face ventrale du 7e (dernier) péréionite. Les spermatozoïdes sont déposés à la face ventrale du corps, près des orifice femelles et les œufs sont fécondés lors de la ponte (fécondation externe). Le développement s’accomplit dans la poche incubatrice d’où sortent des jeunes semblables aux adultes (développement direct).

Classification

Jusqu'en 2013[9], l’ordre des amphipodes qui comporte environ 9 500 espèces[5] était divisé en quatre sous-ordres :

- Sous-ordre des Gammaridea : de loin le plus nombreux (85 % des espèces). Ses représentants sont très abondants dans la zone intertidale et les eaux côtières et de ce fait occupent une place importante dans la chaîne trophique : ce sont souvent des phytophages et des détritivores et ils sont eux-mêmes la proie de diverses espèces dont de nombreux poissons. Plusieurs espèces sont présentes dans les eaux douces courantes (Gammarus), les puits et les eaux souterraines (Niphargus). Les cas de parasitisme semblent exceptionnels dans ce groupe mais plusieurs espèces sont associées à des Invertébrés divers (Spongiaires, Échinodermes, Tuniciers notamment).

- Sous-ordre des Hyperidea (9 % des espèces) : ce sont des animaux marins planctoniques possédant des yeux très développés et un corps souvent obèse. Hyperia galba est associé aux méduses (Rhizostoma, Aurelia).

- Sous-ordre des Caprellidea (6 % des espèces) : ils ont l’abdomen (pléon) vestigial, les pattes 3 et 4 souvent réduites ou absentes. Ils possèdent seulement 2 paires de branchies et 2 paires d’oostégites (sur les péréionites 3 et 4). Le sous-ordre est divisé en deux groupes :

- Les caprelles : au corps filiforme. Deux somites thoraciques sont soudés au cephalon pour former la tête. Les 3 dernières paires de péréiopodes permettent aux caprelles de s’accrocher très fermement aux supports divers. Ces animaux sont très fréquents parmi les algues et peuvent coloniser densément les bouées.

- Les cyamides : ont la particularité d’être aplatis dorso-ventralement, ce sont des parasites externes de plusieurs mammifères marins d’où leur appellation de « poux de baleines ».

- Sous-ordre des Ingolfiellidea : comporte un très petit nombre d’espèces (<1 %) au corps allongé grêle, qui font partie de la faune interstitielle des sédiments. Ce groupe est désormais sorti des amphipodes.

Classification selon World Register of Marine Species (24 novembre 2020)[10] :

- sous-ordre Amphilochidea

- infra-ordre Amphilochida

- parv-ordre Amphilochidira

- super-famille Amphilochoidea Boeck, 1871

- super-famille Iphimedioidea Boeck, 1871

- super-famille Leucothoidea Dana, 1852

- parv-ordre Eusiridira

- super-famille Eusiroidea Stebbing, 1888

- super-famille Liljeborgioidea Stebbing, 1899

- parv-ordre Maxillipiidira

- super-famille Maxillipioidea Ledoyer, 1973

- parv-ordre Oedicerotidira

- super-famille Oedicerotoidea Lilljeborg, 1865

- parv-ordre Amphilochidira

- infra-ordre Lysianassida

- parv-ordre Haustoriidira

- super-famille Haustorioidea Stebbing, 1906

- parv-ordre Lysianassidira

- super-famille Alicelloidea Lowry & De Broyer, 2008

- super-famille Aristioidea Lowry & Stoddart, 1997

- super-famille Lysianassoidea Dana, 1849

- super-famille Stegocephaloidea Dana, 1852

- parv-ordre Synopiidira

- super-famille Dexaminoidea Leach, 1814

- super-famille Synopioidea Dana, 1852

- parv-ordre Haustoriidira

- infra-ordre Amphilochida

- sous-ordre Colomastigidea

- infra-ordre Colomastigida

- parv-ordre Colomastigidira

- super-famille Colomastigoidea Chevreux, 1899

- parv-ordre Pagetinidira

- super-famille Pagetinoidea K.H. Barnard, 1931

- parv-ordre Colomastigidira

- infra-ordre Colomastigida

- sous-ordre Hyperiidea

- infra-ordre Physocephalata

- parv-ordre Physocephalatidira

- super-famille Phronimoidea Rafinesque, 1815

- super-famille Platysceloidea Spence Bate, 1862

- super-famille Vibilioidea Dana, 1852

- parv-ordre Physocephalatidira

- infra-ordre Physosomata

- parv-ordre Physosomatidira

- super-famille Lanceoloidea Bovallius, 1887

- super-famille Scinoidea Stebbing, 1888

- parv-ordre Physosomatidira

- infra-ordre Physocephalata

- sous-ordre Hyperiopsidea

- infra-ordre Hyperiopsida

- parv-ordre Hyperiopsidira

- super-famille Hyperiopsoidea Bovallius, 1886

- parv-ordre Podosiridira

- super-famille Podosiroidea Lowry & Myers, 2012

- parv-ordre Hyperiopsidira

- infra-ordre Hyperiopsida

- sous-ordre Pseudingolfiellidea

- infra-ordre Pseudingolfiellida

- parv-ordre Pseudingolfiellidira

- super-famille Pseudingolfielloidea Lowry & Myers, 2012

- parv-ordre Pseudingolfiellidira

- infra-ordre Pseudingolfiellida

- sous-ordre Senticaudata

- infra-ordre Bogidiellida

- parv-ordre Bogidiellidira

- super-famille Bogidielloidea Hertzog, 1936

- parv-ordre Bogidiellidira

- infra-ordre Carangoliopsida

- parv-ordre Carangoliopsidira

- super-famille Carangoliopsoidea Bousfield, 1977

- parv-ordre Carangoliopsidira

- infra-ordre Corophiida

- parv-ordre Caprellidira

- super-famille Aetiopedesoidea Myers & Lowry, 2003

- super-famille Caprelloidea Leach, 1814

- super-famille Isaeoidea Dana, 1852

- super-famille Microprotopoidea Myers & Lowry, 2003

- super-famille Neomegamphoidea Myers, 1981

- super-famille Photoidea Boeck, 1871

- super-famille Protodulichioidea Ariyama, 2019

- super-famille Rakirooidea Myers & Lowry, 2003

- parv-ordre Corophiidira

- super-famille Aoroidea Stebbing, 1899

- super-famille Cheluroidea Allman, 1847

- super-famille Chevalioidea Myers & Lowry, 2003

- super-famille Corophioidea Leach, 1814

- parv-ordre Caprellidira

- infra-ordre Gammarida

- parv-ordre Crangonyctidira

- super-famille Allocrangonyctoidea Holsinger, 1989

- super-famille Crangonyctoidea Bousfield, 1973

- parv-ordre Gammaridira

- super-famille Gammaroidea Latreille, 1802 (Bousfield, 1977)

- parv-ordre Crangonyctidira

- infra-ordre Hadziida

- parv-ordre Hadziidira

- super-famille Calliopioidea G.O. Sars, 1895

- super-famille Hadzioidea S. Karaman, 1943 (Bousfield, 1983)

- super-famille Magnovioidea Alves, Lowry & Jonsson, 2020

- parv-ordre Hadziidira

- infra-ordre Talitrida

- parv-ordre Talitridira

- super-famille Caspicoloidea Birstein, 1945

- super-famille Hyaloidea Bulyčeva, 1957

- super-famille Kurioidea Barnard, 1964

- super-famille Talitroidea Rafinesque, 1815

- parv-ordre Talitridira

- infra-ordre Bogidiellida

Galerie d'images

Hyperia macrocephala (Hyperiidea)

Hyperia macrocephala (Hyperiidea) ampeliscidé amphipode

ampeliscidé amphipode pontoporeiidé amphipode

pontoporeiidé amphipode Pariambus typicus (Caprellidae)

Pariambus typicus (Caprellidae).jpg.webp) Cyamus boopis (Cyamidae)

Cyamus boopis (Cyamidae).jpg.webp) Microprotopus maculatus (Microprotopidae)

Microprotopus maculatus (Microprotopidae).jpg.webp) Gammaropsis nitida (Photidae)

Gammaropsis nitida (Photidae) Aora gracilis (Aoridae)

Aora gracilis (Aoridae) Bathyporeia elegans (Bathyporeiidae)

Bathyporeia elegans (Bathyporeiidae) Gammarellus angulosus (Gammarellidae)

Gammarellus angulosus (Gammarellidae) Jassa herdmani (Ischyroceridae)

Jassa herdmani (Ischyroceridae) Cheirocratus sundevalli (Cheirocratidae)

Cheirocratus sundevalli (Cheirocratidae).jpg.webp) Abludomelita obtusata (Melitidae)

Abludomelita obtusata (Melitidae)

Voir aussi

Références taxinomiques

- (en) Référence Paleobiology Database : Amphipoda Latreille 1816

- (fr+en) Référence ITIS : Amphipoda Latreille, 1816

- (en) Référence Arthropoda Species Files : Amphipoda

- (en) Référence Animal Diversity Web : Amphipoda

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence Catalogue of Life : Amphipoda (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Amphipoda (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Amphipoda Latreille, 1816

- (en) Référence NCBI : Amphipoda (taxons inclus)

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Amphipoda Latreille, 1816 (+ liste familles + liste genres)

Liens externes

- (en) Christopher Mah, « Amphipods : Tiny Crustaceans that show amazing colors », sur Echinoblog, .

- (en) The Niphargus page "Tout sur l'amphipodes" Niphargus

- (en) Amphipod. Britannica (2008)

- (en) Amphipoda page at www.crustacea.net (Page incluant une liste de familles)

- (en) The Amphipod Home-Page

- (en) Base de données sur la littérature concernant les amphipodes

- (en) Amphipodes terrestres (UF / IFAS) ;

Bibliographie

- Lowry, J. K.; Myers, A. A. (2013). A Phylogeny and Classification of the Senticaudata subord. nov. (Crustacea: Amphipoda), Zootaxa 3610(1): 1-80.

Notes et références

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 15 janvier 2015

- Piscart, C., Bergerot, B., Lafaille, P., Marmonier, p. 2010 - Are amphipod invaders a threat to regional biodiversity? Biological Invasions, 12, 853-863.

- Jagminienë I.B., Antaninienë A.S. 1991. Heavy metal accumulation of amphipods and their biochemical variation under the different pollution levels. II International Conference on the Fishing toxicology 2: 287- 288. Saint Petersburg (ru).

- (en) J. L. Barnard et Camilla L. Ingram, « The Supergiant Amphipod Alicella gigantea Chevreux from the North Pacific Gyre », Journal of Crustacean Biology, vol. 6, no 4, , p. 825-839.

- (en) Christopher Mah, « Amphipods : Tiny Crustaceans that show amazing colors », sur Echinoblog, .

- Calman, W.T. 1909. Crustacea in " A treatise on zoology " , Lankester R. (Sir) éd. 346 p.

- Chevreux, E. et Fage, L. 1925. Amphipodes. Faune de France, no 9. Lechevalier, P. Éd. Paris, 487 p.

- Lincoln, R.J. 1979. British marine Amphipoda : Gammaridea. British Museum (Natural History) publication no 818, 658 p.

- Lowry, J. K.; Myers, A. A. (2013). A Phylogeny and Classification of the Senticaudata subord. nov. (Crustacea: Amphipoda), Zootaxa 3610(1): 1-80.

- World Register of Marine Species, consulté le 24 novembre 2020