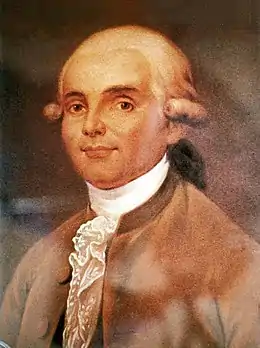

Jacques-Étienne Montgolfier

Jacques-Étienne Montgolfier (plus connu sous le nom d'Étienne de Montgolfier), né le [2] à Vidalon-lès-Annonay et mort le [3] à Serrières, est un industriel français, co-inventeur, avec son frère Joseph-Michel Montgolfier, de la montgolfière en .

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 54 ans) Serrières |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Famille | |

| Père |

Pierre Montgolfier (d) |

| Fratrie | |

| Enfant |

| Membre de | |

|---|---|

| Partenaire | |

| Distinction | |

| Archives conservées par |

Biographie

Étienne et Joseph de Montgolfier sont les fils d'Anne Duret et de Pierre Montgolfier, papetier de Vidalon dont la manufacture familiale est réputée dans toute l'Europe. Étienne est le 15e enfant d'une fratrie de 16 enfants[4]. Il se marie en , avec Adélaïde Bron à Vienne, dont il a eu six enfants[5]. Une de ses filles Adélaïde de Montgolfier sera traductrice.

En 1782, il inventa la montgolfière avec son frère Joseph. Son esprit méthodique et l'intuition de Joseph leur attribue chacun le mérite respectif de la conception de cet aérostat.

Au printemps , il revient à Annonay s'occuper de la papeterie familiale qui, négligée pendant tout ce temps, se porte assez mal[6]. Il continue à s'intéresser aux ballons et fait construire, à des fins scientifiques, une montgolfière par Réveillon. Elle est d'ailleurs utilisée par Jean-François Pilâtre de Rozier, le , où elle bat un record d'altitude de 3 900 m, mais ne peut être récupérée[7].

De , à , il essaiera avec Joseph et un autre frère, Alexandre, de réunir des fonds pour construire un ballon qu'ils veulent diriger, mais le projet s'enlise[8].

Le , il est nommé membre associé (d) à l’Académie des sciences[9].

L'expérience d'Avignon

Plusieurs hypothèses : soit après avoir jeté un papier dans la cheminée Joseph s’aperçoit que ce dernier est aspiré, soit en voyant monter la fumée dans la cheminée : les sources ne sont pas sûres. En , alors que celui-ci est à Avignon, il fait une première expérience avec une chemise fermée, puis avec un « cube » de taffetas de soie d'un mètre cube environ qu'il parvint à faire monter au plafond de son logement.

Elle eut lieu dans la maison aux Ballons qui se situe au no 18 de la rue Saint-Étienne. Elle se distingue, entre toutes, par ses appuis de fenêtres en fer forgé portant, chacun en son centre, « la figure d'un ballon, rehaussée sur ceux du deuxième étage par un petit aérostat en tôle découpée et repoussée[10] ».

Maison aux Ballons d'Avignon où Joseph-Michel Montgolfier découvrit le principe de l'aérostation.

Maison aux Ballons d'Avignon où Joseph-Michel Montgolfier découvrit le principe de l'aérostation. Détail de la maison aux Ballons montrant des ballons sur les rambardes des fenêtres.

Détail de la maison aux Ballons montrant des ballons sur les rambardes des fenêtres. La cour d'honneur de l'hôtel de Villeneuve-Martignan, actuel musée Calvet d'Avignon, où les frères Montgolfier donnèrent une des premières séances d'aérostation.

La cour d'honneur de l'hôtel de Villeneuve-Martignan, actuel musée Calvet d'Avignon, où les frères Montgolfier donnèrent une des premières séances d'aérostation.

Ici descendaient les frères Montgolfier quand ils venaient d'Annonay pour leur commerce de papier. Le Courrier d'Avignon du relate : « C'est à Avignon que M. de Montgolfier l'aîné fit son expérience pour la première fois. Là, il ne vit pas sans une profonde joie, qu'un petit parallélépipède creux de taffetas ayant été chauffé préalablement monta rapidement au plafond[10]:234. »

Une autre relation de cet évènement a été faite par Félix Dugonet, dans son ouvrage paru en 1903, L'Invention de l'aéronautique à Avignon en 1782. Il narre « Il voulut en se lavant chauffer la chemise qu'il allait mettre. À cet effet, il alluma devant la cheminée une flambée de papier et, serrant l'ouverture du col de la main gauche, il évasait les pans de la chemise en forme de cloche pour y concentrer la chaleur. Il arriva que l'air chaud, étroitement emprisonné dans le ballonnement bien réussi de la toile, se mit à élever avec assez de force la chemise gonflée au-dessus du foyer improvisé[10]:234 ».

De plus, il est de tradition que les frères Montgolfier donnèrent une des premières séances d'aérostation dans la cour d'honneur de l'hôtel de Villeneuve-Martignan[10]:234.

Les expériences publiques

La première expérience publique, officielle, de Joseph et Étienne a lieu dans la cour du couvent des Cordeliers à Annonay, le , devant les conseillers généraux du Vivarais[11]. Ils font voler le premier ballon à air chaud au-dessus de leur ville. Un ballon de douze mètres de diamètre, de 770 m3, constitué de fuseaux de papier reliés entre eux par des boutonnières, il s'élève à mille mètres, pendant dix minutes, et parcourt 3 km grâce à l'air chauffé avec de la paille enflammée.

L'expérience est répétée à nouveau près de Versailles le , devant le roi Louis XVI et la cour, par les frères Montgolfier, avec un ballon de 1 000 m3 qui monte à 600 mètres et parcourt 3,5 km[11]:70 et suiv.. Le ballon, auquel est suspendu un panier en osier, emporte avec lui les trois premiers passagers de l'espace : un mouton, un coq et un canard. Tous supporteront le voyage. À son retour, le mouton intègre, sur ordre du roi, la ménagerie de la reine[12].

Le , dans le faubourg Saint-Antoine, a lieu le premier vol habité à la manufacture royale des papiers peints de la folie Titon[11]:74. Le premier vol s'élève à 81 m, avec Jean-François Pilâtre de Rozier seul, et le deuxième à 105 m, avec deux passagers : Pilâtre de Rozier et Giroud de Villette, pour une durée 8 minutes et demie[13]. Ces deux vols eurent lieu en captif, c'est-à-dire que le ballon est attaché au sol par une corde solide reliée à une masse suffisamment importante pour le retenir. Il faut un équipier, après l'essai de Giroud de Villette, c'est le marquis d’Arlandes qui sera choisi. Tout est prêt, mais il manque l'autorisation du roi. Ce dernier, qui aurait préférer proposer la vie à deux criminels condamnés à mort volontaires pour l'expérience, se laisse finalement fléchir par Pilâtre[14].

Le , Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes[11]:106, sont les premiers humains à s'élever au-dessus du sol, à bord d'une montgolfière de 2 200 m3. Devant trois cents personnes, ils partent du parc du château de la Muette, s'élèvent, saluent la foule, survolent Paris au-dessus de la Seine et se posent, 26 minutes plus tard, à la Butte-aux-Cailles, distante d’environ 10 km[7]:124.

Notes et références

- « http://archivdatenbank-online.ethz.ch/hsa/#/content/73bf02c32d1f4029a17153ba55c10d27 » (consulté le )

- « BMS - 1732 à 1767 Archives départementales de l'Ardèche », sur Archives départementales de l'Ardèche (consulté le )

- Acte de décès inscrit sur les registres d'état civil de la commune de Davézieux le 2 août 1799 (Archives départementales de l'Ardèche - naissances, mariages, décès 1793-1802 - vue 183) mais il est bien mort le 1er août à 6 heures du matin sur celle de Serrières, à la suite du constat par procès-verbal du juge de paix du canton de Serrières annexé à l'acte de décès .

- Louis de Grandmaison, Essai d'armorial des artistes français. Lettres de noblesse. Preuves pour l'Ordre de Saint-Michel, Paris, Réunion des sociétés savantes des départements à la Sorbonne. Section des beaux-arts, ministère de l'Instruction publique, 1903, 27e session, 748 p. (lire en ligne), p. 391-3.

- Intermédiaire des chercheurs et curieux, Paris, (lire en ligne), p. 291.

- Marie Thébaud-Sorger, L’Aérostation au temps des Lumières, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 350 p. (ISBN 978-2-7535-0884-2, lire en ligne), p. 281.

- Audouin Dollfus, Pilâtre de Rozier : premier navigateur aérien, première victime de l’air, Paris, Association française pour l’avancement des sciences, , 136 p., 21 cm (ISBN 978-2-908014-01-3, OCLC 31865976, lire en ligne), p. 64.

- Philippe Buron Pilâtre, Pilâtre de Rozier : un Lorrain d’exception, 1754-1785, Metz, Serpenoise, , 278 p., 24 cm (ISBN 978-2-87692-699-8, OCLC 314809534, lire en ligne), p. 253.

- Académie des sciences, Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences : Vie académique. Supplément aux séries I-II-III, Paris, Gauthier-Villars, (lire en ligne), chap. 296-297, p. 43.

- Joseph Girard, Évocation du Vieil Avignon, Paris, Éditions de Minuit, , 444 p., 10 p. de pl., couv. ill. ; 22 cm (ISBN 978-2-7073-1353-9, OCLC 491414083, lire en ligne), p. 233.

- Marie-Hélène Reynaud, Les Frères Montgolfier et leurs étonnantes machines, Vals-les-Bains, Éd. de Plein Vent, , 231 p., 24 cm (OCLC 154996639), p. 44 et suivantes.

- Michel Faure, Les frères Montgolfier et la conquête de l’air, Paris, Édisud, , 197 p. (ISBN 978-2-85744-146-5, lire en ligne), p. 86.

- Journal encyclopédique, t. 8, 1re partie, Paris, (lire en ligne), p. 126.

- Hervé Gouinguenet, Portraits légendaires d’aviateurs, Paris, edi8, , 168 p. (ISBN 979-10-301-0036-5, lire en ligne), p. 12.

Bibliographie

- Joseph Girard, Évocation du Vieil Avignon, Paris, Éditions de Minuit, , 444 p., 10 p. de pl., couv. ill. ; 22 cm (ISBN 978-2-7073-1353-9, OCLC 491414083, lire en ligne).

- Marie-Hélène Reynaud, Les Frères Montgolfier et leurs étonnantes machines, Vals-les-Bains, Éd. de Plein Vent, , 231 p., 24 cm (OCLC 154996639).

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :