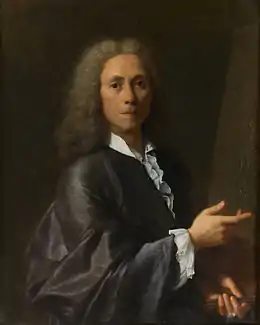

Henri Antoine de Favanne

Henri Antoine de Favanne, né le à Londres et mort le à Paris, est un peintre anglais d’origine française.

Collection privée (Vente Paris, hôtel Drouot, Delorme, 16 décembre 2009, lot. 30).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Maître | |

| Lieux de travail | |

| Distinction |

Prix de Rome () |

Décors du château de Chanteloup |

Biographie

Né à Londres[1] - [2] - [n 1] de l’union d’Antoine de Favanne et de Catherine Coché, Favanne fut baptisé six mois après par un capucin, aumônier de la reine. Son père, féru de chasse, avait été engagé comme premier veneur du roi par Charles II d’Angleterre. Amené en France à l’âge de trois ans, Favanne fut reconduit, peu après en Angleterre, où sa mère mourut. Son père le ramena, le mit en pension à la Maison des Oratoriens d’Aubervilliers avant d’aller rejoindre, à Bruxelles, le duc d’York, futur Jacques II. Alors âgé de six ans, il ne resta dans sa pension que trois années, à la fin desquelles son père l’appela à Bruxelles et le ramena en Angleterre où il séjourna environ sept ans. Comme on le destinait également à la vénerie, afin que la charge du père passe au fils, à peine eut-il atteint sa treizième année qu’on le renvoya à Paris pour y apprendre, aux frais du roi, à sonner de la trompe chez Chrétien, le plus célèbre sonneur de son temps. Ayant été obligé de retourner à Londres au bout de dix-huit mois, il montra qu’il avait si bien profité des leçons de ce maitre qu’on le regardait lui-même comme un habile sonneur de trompe. Il renonça pourtant à ce talent, dont les lèvres lui étaient restées un peu enfoncées du côté qu’il embouchait l’instrument car, pendant ce séjour à Londres, il montra un penchant marqué pour la peinture, restant toujours seul dans sa chambre, occupé à dessiner et copier sans relâche des estampes des maitres d’Italie et de France, à tel point que chez lui, on avait fini par le surnommer « le solitaire »[3].

D’abord opposé aux sollicitations pressantes et persévérantes de son fils, Antoine de Favanne finit par lui céder et il le ramenait à Paris, muni de recommandations pour le premier peintre de Louis XIV, Charles Le Brun lorsque, à peine arrivés à Douvres, la mort du roi, leur maitre, les obligea à retourner à Londres. Le duc d’York étant monté sur le trône sous le nom de Jacques II, il conserva à de Favanne père la charge de lieutenant des chasses, et donna au fils celle de premier veneur, ce qui ne refroidit nullement son attachement pour la peinture, achetant de ses menus plaisirs les estampes de la série des batailles d’Alexandre de Le Brun, toujours s’occupant à dessiner mais, sentant que, sans maitre, il ne pouvait faire que peu de progrès et très lents, il demanda au roi la permission de retourner en France y apprendre la peinture. Jacques II lui accorda, en 1687, un congé de trois ans pour étudier le dessin et la peinture, auquel il consacra même une partie de sa pension. Âgé déjà d’environ dix-huit ans et six mois, un âge avancé pour entrer en apprentissage, il ne pouvait plus espérer étudier sous Le Brun, auquel il avait été recommandé, car il ne tenait plus école. Pour être à portée d’étudier d’après les ouvrages de cet artiste, il choisit pour maitre un ancien élève de Le Brun, René-Antoine Houasse, garde des tableaux du roi, dont le coloris avait déjà acquis une certaine réputation[n 2]. Ayant obtenu, avec peine, sa permission de copier les tableaux de Le Brun, il fit des progrès si rapides, que ce dernier, le voyant copier l’une de ses batailles, le loua beaucoup sur ses dispositions.

Favanne fit, au cours de son apprentissage, un autre voyage à Londres pour entrer en possession de sa charge de veneur, avant de revenir chez Houasse, mais la perte de son royaume par Jacques II, fin 1688, le libéra entièrement de ses obligations de premier veneur envers la couronne d’Angleterre et le livra entièrement à la peinture, à tel point qu’à la mort de son père, qui s’était remarié, il laissa sa belle-mère s’emparer de tout et négligea même de lui demander les papiers de famille. Lui-même épris d’une jeune femme qui fréquentait chez son maitre, Louise-Geneviève Moncervel-Dupré, il l’épousa, malgré la forte opposition de son père, en 1690. L’Académie lui avait décerné le premier des petits prix du quartier d’ et de celui de . En 1693, elle lui adjugea le premier des grands prix de peinture.

Les difficultés des temps ne permettant pas que le roi l’envoie à Rome, il décida de s’y rendre à ses frais, en 1695, mais, au bout de six mois, il fut admis au nombre des pensionnaires du roi. il dessina beaucoup, principalement d’après Raphaël. En 1700, il quitta Rome après avoir vu faire l’ouverture du grand jubilé séculaire et, de retour à Paris, l’Académie l’agréa le , en lui faisant la distinction de le dispenser de certifier par acte de son pays, comme y étaient tenus, suivant la délibération du , tous les candidats étrangers[4]. Le 25 aout 1704, il fut reçu académicien avec, comme morceau de réception, un tableau sur l’Espagne offrant la couronne à Philippe de France, duc d’Anjou. Le choix de ce sujet ne devait rien au hasard car, durant son séjour à Rome, Favanne était devenu l’ami de Jean Bouteroue d’Aubigny, secrétaire de la princesse des Ursins. Cette dernière ayant juste été rappelée en Espagne, l’année suivante, Bouteroue fit venir son ami à la cour de Madrid où il réalisa divers ouvrages de marque[n 3]. Ses dix années de séjour à Madrid ou à l’Escurial allaient donner à Favanne l’occasion d’être la victime des rivalités entre les tenants de l’ancienne dynastie Habsbourg et la nouvelle dynastie Bourbon instaurée en 1700 à l’issue de la guerre de Succession.

Les projets pour Favanne de Bouteroue d’Aubigny, qui voulait avoir de bonnes copies des tableaux du roi d’Espagne, étaient de l’employer à copier des tableaux des maitres d’Italie. Il l’envoya d’abord, dans ce but, au monastère-palais de l’Escurial, où étaient cloitrés les moines hiéronymites. Ceux-ci, encore attachés à l’ancienne dynastie d’Autriche, lui offrirent de le loger dans l’appartement du roi. Par respect et pour plus de commodité, Fontanne leur demanda un logement dans l’intérieur du couvent, ce qui suffit à le faire considérer, à leurs yeux, comme un espion placé par la cour afin de surveiller leur conduite. L’expédient dont ils se servirent pour se débarrasser de lui fut de le dénoncer à l’Inquisition. Il fut donc arrêté, le , alors qu’il était à travailler dans le grand salon du palais. Jeté dans un cachot affreux, il fut transféré, des fers de quatre-vingts livres aux pieds, à quatre heures du matin, dans une calèche, à Tolède. La protection de la princesse des Ursins lui permit de ne passer que huit semaines dans une sombre prison tapissée de toiles d’araignées[n 4]. Pendant son emprisonnement, l’Inquisition avait d’abord refusé la demande du roi, jugée contraire aux usages, de voir son procès, mais ayant été obligés d’accepter une seconde requête, le confesseur du roi y trouva deux articles à l’avantage de Favanne, qui put sortir, par ordre du roi, le . Entretemps, les religieux de l’Escurial, qui se croyaient sûrs de leur fait, avaient profité de son emprisonnement pour faire courir le bruit à l’Escurial qu’on l’avait mis à l’Inquisition parce qu’il était juif, qu’il avait été brulé vif, ensuite que son premier jugement avait été adouci par un second, qui ne le condamnait heureusement qu’à avoir tous les os brisés, etc. Toutes ces précautions n’empêchèrent pas les moines délateurs d’avoir le déplaisir de le revoir, un nouvel ordre du roi obtenu par Bouteroue les y ayant obligés, contrairement aux usages qui voulaient qu’une fois pris par l’Inquisition, un homme ne pouvait jamais retourner au lieu où il avait été arrêté. Il put ainsi récupérer ses effets et ses tableaux à l’Escurial et continuer ses travaux de copie qui l’occupèrent jusqu’à la disgrâce, fin , de la princesse des Ursins.

.jpg.webp)

Obligés de quitter l’Espagne avec l’Espagne avec la princesse des Ursins, Favanne suivit Bouteroue sur sa terre acquise en Touraine grâce à la fortune qu’il avait amassée en Espagne pendant sa période de grandeur, et où il avait fait bâtir le magnifique château de Chanteloup. Avec ces immenses peintures à l’huile, l’embellissement de l’intérieur de ce château constitue ce que Favanne a fait de plus considérable, son grand ouvrage qu’il a terminé en quatre années, n’y travaillant que pendant la belle saison, et passant l’hiver à Paris où il faisait ses esquisses et ses études avant de retourner les exécuter à Chanteloup au printemps. Ayant commencé ses peintures par la galerie qu’il finit en 1714, il peignit la chapelle en 1715 et le salon en 1716. Une description du tout, remise au secrétaire de l’Académie royale, a été réalisée par Favanne qui, après ces travaux, pour lesquels Bouteroue, tout riche qu’il était, le paya si mal que ses finances personnelles en furent mises à mal pour le restant de ses jours, passé à peindre, à dessiner, sans chercher à se produire, content de peu, se délassant par la lecture et la conversation de ses amis. Si son désintéressement et sa philosophie ont fait le bonheur personnel de Favanne, ils lui ont aussi fait manquer une rare opportunité : chargé, en 1717, de peindre la coupole de l’église de Saint-Paul de Londres, il en fit l’esquisse[n 5], mais avec si peu d’empressement, que Thornhill lui enleva cette commande, qui était sans doute une occasion de fortune lorsqu’on sait la façon dont la nation anglaise aimait à récompenser les talents artistiques. Il tenait ce désintéressement de son père, serviteur très loyal du roi qu’il servait. Lui-même jacobite convaincu, non seulement il refusa constamment les offres que lui fit le roi Guillaume III de lui donner tous les biens de sa famille s’il consentait à retourner dans son pays, mais plus encore, il s’exposa à une mort funeste pour aller répandre dans toute l’Angleterre des écrits de Jacques II, le roi déchu qu’il avait servi et auquel il restait fidèle.

Estimé de ses confrères, Favanne occupa successivement toutes les charges, à l’exception de celle de directeur, à l’Académie, qui l’élut adjoint à professeur le , professeur le , adjoint à recteur le , et recteur le . Il envoya, entre 1704 à 1751, plusieurs ouvrages au Salon, les plus connus étant Cérès découvrant la ceinture de sa fille Proserpine enlevée par Pluton ; des Naïades ; Thétis forcée de consentir à épouser Pélée ; Séparation de Télémaque et d’Eucharis ; Les Nymphes, excitées par l’Amour, mettent le feu au vaisseau pour empêcher l’évasion de Télémaque ; Vénus met l’Amour entre les mains de Calypso ; La chaste Suzanne entre les vieillards. Le peu de fortune de Favanne, qui n’avait formé aucun élève, ne l’empêcha pas s’occuper d’un neveu et d’une nièce qui mourut chez lui alors qu’elle commençait à peindre passablement. Des deux enfants qu’il a laissés, Anne-Marguerite et Jacques, ce dernier se destina d’abord à la gravure, qu’il apprit de Simon Thomassin, avant de revenir à la peinture, pour devenir chef des peintres pour la marine à Rochefort ; l’Académie lui a décerné plusieurs fois le prix du dessin. Le biographe de Favanne, Cousin de La Contamine, l’a décrit comme simple en tout, vivant frugalement, « laborieux, avec des passions douces et une humeur philosophique[6] ». Il suggère également qu’il était porté sur le beau sexe et s’était laissé aller à une certaine incrédulité religieuse dont il était revenu dans ses dernières années. À sa mort, il a été enterré à l’église Saint-Roch, à côté de son épouse.

Œuvres

.JPG.webp)

- Rebbeca, fille de Bathuel, choisie pour être la femme d’Isaac, 1693 (prix de Rome), Nancy, musée des Beaux-Arts ;

- Corolian quittant sa famille pour combattre contre sa patrie, huile sur toile, 0,97 × 1,29 m, Auxerre, Musée Leblanc-Duvernoy ;

- Corolian supplié par sa femme et sa mère, huile sur toile, 0,97 × 1,29 m, Auxerre, musée Leblanc-Duvernoy ;

- Junon vient trouver l’Océan pour lui demander que la grande ourse ne vienne jamais plonger dans ses eaux, Marseille, Musée des Beaux-Arts.

- Allégorie à la reconnaissance du duc d’Anjou comme roi d’Espagne, peinture, 1er quart du XVIIIe siècle, Orléans ; musée des beaux-arts ;

- Allégorie de la reconnaissance du duc d’Anjou comme roi d’Espagne. , peinture, 1er quart du XVIIIe siècle, Versailles ; musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ;

- Arrivée de la sainte Famille en Égypte, peinture, XVIIIe siècle, Tours ; musée des beaux-arts ;

- La Chute de Phaéton, peinture, 1er quart du XVIIIe siècle, Tours ; musée des beaux-arts ;

- Le Martyre de sainte Justine, dessin, XVIIIe siècle, Paris ; musée du Louvre département des Arts graphiques ;

- Le Triomphe de la justice, peinture, 1er quart du XVIIIe siècle, Paris ; musée du Louvre département des Peintures ;

- Minerve, peinture, XVIIIe siècle, Tours ; musée des beaux-arts

- Paysage de montagne, dessin, 1er quart du XVIIIe siècle, Paris ; musée du Louvre département des Arts graphiques ;

- Saint Jean prêchant, peinture, 2e quart du XVIIIe siècle, Paris ; musée du Louvre département des Peintures ;

- La Chute de Phaéton et les ravages que le soleil, écarté de sa route, occasionne dans le ciel et sur la terre, plafond du salon (12 × 9 m) du château de Chanteloup ;

- Huit tableaux représentant diverses suites du sujet du plafond, portes, cheminée et autres endroits du salon (12 × 9 m) du château de Chanteloup ;

- Événements les plus remarquables du règne de Sa Majesté Catholique Philippe V, distribués en dix tableaux :

- Son arrivée en Espagne ;

- Son mariage avec la princesse Louise-Gabrielle de Savoie ;

- La Ligue des puissances qui entreprirent de le détrôner ;

- Les quatre Vertus cardinales qu’on a vues briller dans ce monarque ;

- Les quatre Vertus cardinales qu’on a vues briller dans ce monarque ;

- La Bataille qu’il remporta à Almansa ;

- La Naissance du prince des Asturies ;

- La Réduction des royaumes de Valence et d’Aragon sous l’obéissance de Sa Majesté ;

- La Bataille qu’elle gagna à Villaviciosa ;

- L’éducation du prince des Asturies. La princesse des Ursins y présente le jeune prince à Minerve, plafond de la grande galerie (23 × 9 m) du château de Chanteloup.

- Neuf tableaux représentant l’histoire de la sainte Vierge, chapelle du château de Chanteloup ;

- Une Assomption, coupole (13,3 × 8,77 m) de la chapelle du château de Chanteloup.

- Renaud et Armide dans la forêt enchantée, Collection particulière[7]

Notes et références

Notes

- Hendrick van Hulst, membre honoraire de l’Académie Royale et historiographe de l’institution a écrit que d’aucuns « qui ont vécu avec lui dans sa jeunesse, assurent que sa mère accoucha de lui sur mer en passant de Calais à Douvres », mais que sa « famille conteste le fait ». Il s’agit sans doute de lui contester sa qualité de sujet anglais, établie pas sa naissance sur le sol anglais. Son biographe Cousin de La Contamine est néanmoins formel au sujet de la nationalité anglaise de Fontanne, même s’il se laisse aller à tenter de l’en dédouaner et concluant : « Quoiqu’il fût né à Londres, il n’appartenait point totalement à la nation anglaise, puisque son père était de Monceau-sur-Oise. »

- Montaiglon écrit, op. cit., p. 240, de ce choix qu’il « était peut-être le moins propre à tirer parti d’un génie tel que le sien » car, selon lui, « le disciple avoit bien plus besoin d’être échauffé que d’être contenu. »

- Il en avait fourni un état détaillé à l’historiographe Lépicié, pour son Recueil des vies des premiers peintres du roi, mais celui-ci n’en rédigea que cinq biographies.

- Dans une lettre envoyée de Madrid à sa femme à Paris, le 12 novembre 1708, il écrit qu’il s’occupa, durant cette affreuse solitude, à dessiner.

- Celle-ci fut autrefois exposée dans l’apothicairerie des Feuillants de Paris, entre quelques tableaux qu’il a faits pour le célèbre Frère Joseph.

Références

- Hendrick van Hulst, Faits qui semblent pouvoir figurer dans la vie de Henri de Favanne, recteur de l’Académie.

- Anatole de Montaiglon 1875-1892, p. 238.

- Anatole de Montaiglon 1875-1892, p. 239.

- Anatole de Montaiglon 1875-1892, p. 241.

- Une esquisse d’Henri de Favanne pour le château de Chanteloup acquis par Tours

- Cousin de Contamine, Memoire pour servir a la vie de M. Defavanne, peintre ordinaire du Roy, et recteur de l’académie royale de peinture et sculpture, Paris, chez la veuve de D. A. Pierres, libraire, rue S. Jacques vis-à-vis S. Yves, à S. Ambroise & à la Couronne d’epines. Avec approbation & privilége du Roi, , 34-[2], in-8°, p. 26.

- Jean-Claude Boyer (dir.), Les Passion de l'âme. Peintures des XVIIe et XVIIIe siècles de la collection Changeux, cat. exp. Meaux, musée Bossuet ; Toulouse, musée des Augustins ; Caen, musée des Beaux-Arts. Paris, Odile Jacob, 2006, p.160-163.

Voir aussi

Bibliographie

- Cousin de Contamine, Memoire pour servir a la vie de M. Defavanne, peintre ordinaire du Roy, et recteur de l’académie royale de peinture et sculpture, Paris, chez la veuve de D. A. Pierres, libraire, rue S. Jacques vis-à-vis S. Yves, à S. Ambroise & à la Couronne d’epines. Avec approbation & privilége du Roi, , 34-[2], in-8°

- Charles-Philippe de Chennevières-Pointel, Louis Étienne Dussieux, Paul Mantz, Anatole de Montaiglon, Eudore Soulié, Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l’Académie royale de peinture et de sculpture, publiés d’après les manuscrits conservés à l’école impériale des beaux-arts, vol. II, Paris, Société de l’histoire de l’art français,

- Anatole de Montaiglon, Procès-verbaux de l’Académie royale de peinture et de sculpture (1648-1793) publiés par Anatole de Montaiglon d’après les registres originaux conservés à l’École des beaux-arts de Paris, Paris, Société de l’histoire de l’art français, 1875-1892

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (en) MutualArt

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Henri Antoine de Favanne dans la base joconde