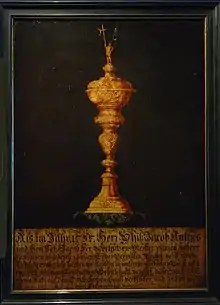

Hanap

Un hanap est un récipient pour boire d'origine médiévale. Généralement en métal, doté d'un pied et d'un couvercle, c'est une sorte de vase, mais il peut néanmoins prendre d'autres formes, s'apparentant alors davantage à une coupe, une tasse ou une chope.

Hanaps

Le terme, et probablement aussi l'objet qu'il désigne, est d'origine germanique : hnapp désigne à la base en germanique ancien une « écuelle ».

Les hanaps se faisaient de toutes sortes de matières[3]. Les premiers furent d'étain et de cuivre, ensuite on les fit de bronze émaillé. Le crâne humain des ennemis vaincus a aussi été utilisé pour faire des coupes en crâne. Le mot « hanap » désigna aussi le crâne, du fait de sa forme qui ressemble à celle d'une coupe[3].

Jean Laudin, émailleur du roi François Ier, en réalisa un grand nombre qui firent l'ornement des cabinets de curiosité. Les émaux se faisaient à Limoges, les faïences à Rouen, et les vitraux à Paris[3].

L'usage en cessa entièrement au XVIIe siècle[3].

Postérité

Ce terme (et l'objet qu'il désigne) est essentiellement lié au Moyen Âge, et est d'usage rare en français moderne. Cependant, il possède une célèbre attestation littéraire dans la fameuse « Tirade du nez » de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand (1897) :

« Amical - Mais il doit tremper dans votre tasse :

Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »

Notes et références

- Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace, 8. Januar 2022

- Barbet de Jouy, Henry Les gemmes et joyaux de la couronne / publiées et expliqués par Henry Barbet de Jouy,... ; dessinés et gravés à l'eau-forte d'après les originaux par Jules Jacquemart ;1865, Musée impérial du Louvre 139 p.(Gallica ark:/12148/bpt6k6568617w)

- Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort, Glossaire de la langue romane, Paris, 1808, p. 732

Voir aussi

Bibliographie

- Louis de Bousses de Fourcaud, Le Hanap d'or émaillé et les vases d'orfèvrerie, études sur l'art décoratif au Salon de 1896, Quantin, Paris, 1896, 20 p. (extrait de la Grande dame, )

- Justin Favier, Note sur le hanap en vermeil du Musée lorrain, G. Crépin-Leblond, 1893, 10 p.

- Alain Gruber, Le double-hanap de Louis Pfyffer d'Altishofen, une pièce d'orfèvrerie parisienne de l'École de Fontainebleau, 1976, 28 p.

- Benoît Jordan, « Le boire et le voir : hanaps et gobelets, objets détournés ? », Revue d'Alsace, no 137, 2011, p. 391-410, [lire en ligne]

- Barthélemy Amédée Pocquet du Haut-Jussé, Le hanap offert par les Gallois à La Villemarqué en 1838, suivi d'une lettre de M. E. Bachellery, 1956, 6 p.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- « Hanap » (Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort, Glossaire de la langue romane, rédigé d'après les Manuscrits de la Bibliothèque Impériale, et d'après ce qui a été imprimé de plus complet en ce genre ; Contenant l'étymologie et la signification des mots usités dans les XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles, avec de nombreux exemples puisés dans les mêmes sources, Crapelet, Paris, 1808, p. 732)