Hôtel d'Espie

L’hôtel d'Espie[1], dit aussi hôtel Courtois de Viçose, est un hôtel particulier situé à Toulouse (Haute-Garonne) en France. C'est actuellement le consulat de Belgique.

(Cl. S.A.M.F.).

| Type |

XVIIIe siècle |

|---|---|

| Destination initiale | |

| Destination actuelle |

Consulat honoraire de Belgique |

| Architecte | |

| Propriétaire | |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

3 rue Mage |

| Coordonnées |

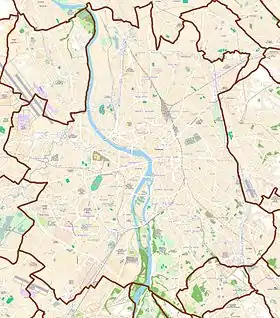

43° 35′ 51″ N, 1° 26′ 50″ E |

|---|

|

|

|

Description

L'hôtel se trouve au numéro 3 de la rue Mage à Toulouse dans le quartier Saint-Étienne. Il passe pour le plus bel exemple d'architecture civile du XVIIIe siècle à Toulouse. De la rue, le portail monumental cache soigneusement la cour d'honneur. Le corps central à deux étages s'ouvre côté cour et côté jardin par de hautes fenêtres cintrées[2]. Un avant corps surmonté d'un fronton introduit sur chaque façade l'harmonie de ses pilastres encadrés par des chaines de refends. L'intérieur a conservé son décor du temps de Louis XV.

Historique

L'hôtel d'Espie est construit à partir de 1750 pour Félix-François d'Espie (1708-1792). La famille d'Espie avait fait fortune au début du XVIIe siècle au Portugal. Félix-François d'Espie, fils de Jean III d'Espie et de Catarina de Bessa, né à Lisbonne, est envoyé à Toulouse à l'âge de six ans. Il poursuit une carrière militaire comme officier de cavalerie au régiment de Picardie et s'illustre aux batailles de San Pietro et de Guastalla lors de la guerre de Succession de Pologne. En 1743, il épouse Catherine de Catellan, fille de Jacques de Catellan, président à la Chambre des enquêtes du Parlement de Toulouse et nièce de l'évêque de Rieux, Jean-Marie de Catellan. En 1747, les diverses seigneuries qu'il possède - Lasserre, Bastide-Caprifeuillet, L'Encontrade, Sarrecave et Lamasquère sont réunies et érigées en comté. En 1748, il obtient la charge de gouverneur de la ville de Muret et du fort de Saint-Lys. C'est vers 1750 que Félix-François d'Espie achète le vieil hôtel de la famille d'Aussargues, afin de faire bâtir son propre hôtel particulier. Il fait appel à l'architecte bordelais Hyacinthe de Labat de Savignac (1709-1784) qui dessine les plans et expérimente pour la première fois des procédés de construction destinés à réduire la part du feu en cas d'incendie : les plafonds en voûte de briques plates cimentées au plâtre, tandis que les charpentes du toit sont remplacées par des cloisons de briques.

En 1755, le tremblement de terre de Lisbonne ruine la famille d'Espie, et Félix-François se retire sur son domaine de Saint-Lys, tandis que l'hôtel est vendu pour 46 000 livres à Henri Auguste de Chalvet, marquis de Merville, sénéchal de Toulouse et de l'Albigeois. Grâce à la fortune de ses oncles, il entreprend de terminer les travaux de l'hôtel. À la mort de ceux-ci en 1772, les ennuis financiers s'accumulent, et la famille est obligée de vendre.

L'acquéreur est un catholique irlandais, le comte Justin MacCarthy-Reagh (1744-1811), prince de Carbery, né au château de Springhouse, à Bansha, dans le comté de Tipperary-Sud. C'est lui qui achève les travaux. Il constitue une importante bibliothèque dans son hôtel.

Pendant la Restauration, Louis XVIII substitue au préfet de Limayrac un autre toulousain, Augustin-Laurent de Rémusat en partie grâce aux talents diplomatiques de son épouse. Domicile du préfet, l'hôtel devient le véritable siège de l'administration, au détriment de la préfecture, place Saint-Étienne.

L'hôtel passe ensuite entre les mains d'une célèbre famille de banquiers toulousains, les Courtois de Viçose.

L'hôtel a été classé Monument historique en 1992[1].

Le portail

Le portail Cour intérieure

Cour intérieure

Références

- « Hôtel Courtois de Viçose dit aussi hôtel d'Espie », notice no PA00094543, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Histoire de Toulouse, 1974, p.375

Voir aussi

Bibliographie

- « Visite et promenade : Hôtel Courtois de Viçoze », L'Auta : que bufo un cop cado més, Société les Toulousains de Toulouse et amis du vieux Toulouse, , p. 108-111 (lire en ligne)