Hôpital-sanatorium Sabourin

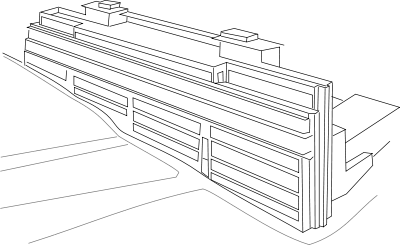

L'Hôpital-sanatorium Sabourin, situé au nord de Clermont-Ferrand (rue du Docteur-Bousquet) est un ensemble de bâtiments hospitaliers dont la structure principale est longue de 96 mètres et haute de 4 étages.

| Destination initiale | |

|---|---|

| Destination actuelle | |

| Architecte | |

| Construction |

à partir de 1932 |

| Ouverture | |

| Restauration |

- |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Commune | |

| Adresse |

85 rue du Docteur Bousquet |

| Coordonnées |

45° 48′ 06″ N, 3° 06′ 12″ E |

|---|

Construit dans les années 1930 par l'architecte clermontois Albéric Aubert[2], et nettement influencé par les théories récentes de Walter Gropius et de Le Corbusier[3]. Il constitue le seul exemple d'architecture moderne de l'entre-deux-guerres de la région avec le lycée Jean-Zay de Thiers[4]. Il a reçu le nom de Charles Sabourin (1849-1920), médecin spécialiste de pneumologie, qui avait ouvert à proximité, à Durtol, le premier sanatorium de France.

Désaffecté en 1997, le site a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années[5]. avant d'être réhabilité entre 2006 et 2015 pour y installer l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand.

Le site

L'hôpital est installé sur les coteaux du puy de Chanturgue, à l'entrée nord de Clermont-Ferrand, rue du Docteur-Bousquet. Le terrain a été choisi dès 1929. Le choix du puy de Chanturgue (entre 362 et 391 mètres d’altitude) répondait aux critères de l'époque d'implantation des sanatoriums : protection contre les vents dominants, isolement dans la nature, possibilité de créer un parc clos et surveillé, ouverture sur le paysage, salubrité du terrain.

La plus grande aile du bâtiment principal est construite perpendiculairement aux coteaux du puy de Chanturgue[5]. Sa façade principale est orientée vers le sud, permettant ainsi aux patients de profiter de la vue dégagée et du soleil.

Le projet allait porter le nom de Sabourin, en mémoire du docteur Charles Sabourin (1849-1920). Ce docteur en médecine est reconnu pour ses travaux, très novateurs à l'époque, sur l'anatomie et la pathologie pulmonaire. C'est ainsi qu'il ouvrit le premier sanatorium de statut privé en Auvergne à Durtol, près de Clermont-Ferrand, pour mettre en pratique ses théories : un lieu de moyenne altitude adapté aux soins des tuberculeux.

La genèse du projet

La Commission administrative des Hospices civiles de Clermont-Ferrand décide en 1929 de lancer un concours pour la construction d’un « hôpital-sanatorium moderne »[6]. Un cahier des charges est établi, prévoyant notamment le nombre de lits, un allotissement du marché et une prime aux candidats. Le concours est anonyme et la Commission donne des titres aux projets reçus. Le concours est lancé par la délibération de la Commission en date du .

Dans son procès-verbal du lundi , la Commission indique que « l’ensemble ayant été jugé nettement insuffisant tant par le manque d’études du terrain, de son orientation, de sa pente, de la nature de son sol que par le manque d’observation du programme en lui-même, la Commission décide de ne retenir aucun projet et de n’attribuer aucun prix, dès lors de ne pas ouvrir les enveloppes portant le nom des candidats ». Elle va cependant tenir compte de l’effort fourni par trois des concurrents. Toujours dans le procès-verbal de 1930, elle décide d’attribuer à simple titre d’indemnité, des sommes de l'ordre de 2 000 francs à ces trois projets.

La Société Centrale des Architectes indique, par courrier du , que « la Commission mixte des Concours publics, dans sa séance du , désigne Albéric Aubert pour représenter La Société Centrale au jury du concours ». Albéric Aubert allait donc siéger au jury.

Certains candidats se sont indignés face au refus de la part de la Commission à verser les primes prévues au cahier des charges. L’architecte Paul Weber exprime cette indignation dans une lettre datée du . Puis, dans un courrier daté du , il menace la Commission de porter plainte contre elle « pour violation de ses engagements ».

Albéric Aubert sera finalement retenu comme maître d'œuvre de l'hôpital antituberculeux de Montferrand. En effet, il succède à Jean Amadon au poste d'architecte des Hospices civiles de Clermont-Ferrand, probablement le .

Les bâtiments

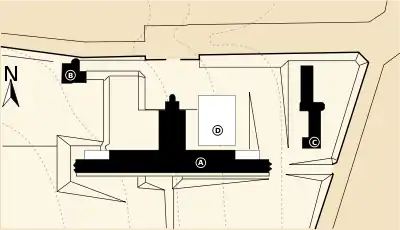

La construction des bâtiments commença en 1932. Initialement, le site devait comporter 3 bâtiments adoptant un plan en « U »[7] :

- Le bâtiment principal (A), surnommé « le paquebot » en raison de sa forme élancée sortie du flanc de la colline.

- La villa du médecin-chef (B) ou villa du directeur. Située au nord-ouest du bâtiment principal, elle adopte les « cinq points de l'architecture moderne »: plan libre, façade libre, pilotis, toit terrasse et fenêtre en longueur.

- Le pavillon du personnel (C), situé au nord-est du bâtiment principal, sur deux niveaux. Il adopte un plan à redans, c'est-à-dire qu'il est composé de deux bâtiments articulés sur un troisième.

Le projet initial subit plusieurs modifications au cours de l’exécution des travaux :

- l’augmentation du nombre de lits qui passent à 200 (105 pour les hommes, 76 pour les femmes et 19 pour les enfants);

- la construction d’un bâtiment (D) destiné aux chaudières (centrale thermique électrique à accumulation). C'est à la suite des observations du Ministère de la Santé que ce bâtiment fut installé, ce qui pour l'architecte déséquilibra la symétrie de son projet.

Le projet connut un dépassement de budget assez important : le devis réalisé en 1930 estimait l’ouvrage à 5 630 000 francs; après travaux, le projet coûta finalement 10 004 788 francs, ce qui provoqua une polémique dans la presse[8]. De plus, et à l’exception des marchés des terrassements, maçonnerie et béton armé, les autres marchés furent attribués en cours de chantier (par exemple, le marché pour la fourniture et l'installation d'ascenseurs et de monte-charges a été conclu le , celui de l'assainissement conclu le ).

Villa du directeur vue depuis le bâtiment principal

Villa du directeur vue depuis le bâtiment principal Détail de la villa du directeur

Détail de la villa du directeur Détail de la villa du directeur

Détail de la villa du directeur Pavillon du personnel vu depuis le bâtiment principal

Pavillon du personnel vu depuis le bâtiment principal Bâtiment principal, côté Nord-est

Bâtiment principal, côté Nord-est Bâtiment principal, angle Sud

Bâtiment principal, angle Sud Bâtiment principal, angle Sud

Bâtiment principal, angle Sud Bâtiment principal, façade et hall d'entrée (côté Nord)

Bâtiment principal, façade et hall d'entrée (côté Nord) Bâtiment principal, angle Nord

Bâtiment principal, angle Nord

Description de la structure du bâtiment principal

Lors de la conception du bâtiment principal, l’architecte a opté pour un plan en « T »[5] (voir plan général ci-dessus), composé de deux parties[2]:

- Au sud, la partie large et étroite, longue de 96 mètres, et réservée aux salles de cures et d’ensoleillement.

- Au nord, l’avant-corps central relatif aux espaces d’hospitalisation et des services.

La symétrie de ce bâtiment, bien que partiellement estompée par l'ajout du bâtiment des chaudières, a été pendant longtemps exploitée par les services hospitaliers en consacrant l'aile ouest aux femmes, et l'aile est aux hommes et aux enfants.

La particularité du terrain à l'inclinaison (pente du terrain est d'environ 25°) très prononcée a été exploitée de manière ingénieuse par l'architecte : l’étage dit du rez-de-chaussée est déjà, en réalité le troisième étage de l’extrémité orientale (voir schéma à droite).

Les fonctions de l'hôpital-sanatorium étaient distribuées de la manière suivante dans les différents étages du bâtiment :

- Le troisième sous-sol (à l’est seulement) : chambres mortuaires, la petite chapelle.

- Le deuxième sous-sol : 16 chambres donnant sur le couloir central qui double au nord la galerie d’arrivée des malades.

- Le premier sous-sol : 16 chambres, salles de jeux, cinéma, les services de buanderie, de lingerie, accès au nord aux véhicules de livraison, etc.

- Le rez-de-chaussée : l’entrée demi-cylindrique du poste concierge qui distribue de chaque côté l’escalier réservé aux hommes et celui réservé aux femmes, service des entrées et à la direction, le bloc-cuisine, une dizaine de chambres, des salles de repos, et les salles à manger.

- Le premier étage : 22 chambres (11 pour les hommes, 11 pour les femmes) disposées en « dents de scie », pour avoir une exposition permanente par le biais des baies d’équerre (sud-est, sud-ouest). Le côté nord du bâtiment est consacré au bloc médical.

- Le deuxième étage : divisé en quatre dortoirs, 38 lits.

- Le troisième étage : il présente un décrochage de plan, ce qui permettait de sortir les malades.

- Le vaste solarium : il couronne le bâtiment permettait aux malades d'y prendre le soleil. Ils y étaient acheminés par un système de monte-lits.

Durant les années d'après-guerre, le bâtiment principal subit plusieurs modifications substantielles :

- Un conduit d'évacuation des fumées est construit sur la façade, obstruant certaines terrasses ;

- Les stores remplacés par des volets roulants en bois, masquant ainsi les impostes vitrées ;

- Un toit bombé sur l'avant-garde nord, obstruant la coupole du deuxième étage.

De plus, deux nouveaux bâtiments seront construits, amputant le jardin. L'un de ces deux bâtiment avait pour objectif d'accueillir des patients, l'autre étant conçu pour abriter le service d'allergologie, donnant sur la rue Apollon.

Bâtiment principal, les chaudières

Bâtiment principal, les chaudières Bâtiment principal, cage d'escalier sud, entièrement vitrée

Bâtiment principal, cage d'escalier sud, entièrement vitrée Bâtiment principal, galerie vitrée du rez-de-chaussée

Bâtiment principal, galerie vitrée du rez-de-chaussée

Innovations

Outre son profond ancrage dans le courant architectural moderniste[5], le bâtiment est très innovant pour l'époque[7].

Ainsi, son ossature générale est en béton armé, et les vides entre les poteaux sont comblés par des fenêtres ou des portes. L’insonorité des planchers a été obtenue par une dalle isolée des murs et des poteaux par une plaque de liège et reposant sur une couche de mâchefer. Tous les étages ont été équipés d’éviers-vidoirs qui collectaient les déchets pour les acheminer au sous-sol dans des poubelles hermétiques. Autre innovation : le monte-charge équipé d’un dispositif « à double vitesse » permet d'adoucir les démarrages et les arrivées. Les appareils de cuisson sont entièrement électriques, évitant ainsi toute odeur. Citons encore la création d’une centrale bactériologique pour recevoir les effluents et épurer les eaux usées avant de les restituer stérilisées dans des fossés-drains.

Empreinte artistique

Les bâtiments, essentiellement blancs, comportent quelques éléments qui cassent cette uniformité[7]. Sur la façade sud, les différents étages rompent cette monotonie. Au nord, la façade comporte des trumeaux de briques rouges, ainsi, qu’une longue verrière en angle pour les escaliers (le projet initial prévoyait des hublots).

L’architecte a également fait appel à des artistes locaux[9] : Gustave Gournier pour les bas-reliefs en béton pierre (les médaillons sur l'entrée nord du bâtiment principal, ainsi que ceux qui se trouvent sur le pavillon du personnel) et l’entrée de la petite chapelle, Louis Dussour pour la fresque de la chapelle (aujourd’hui disparue) et Georges Bernardin pour la ferronnerie (notamment le portail d'entrée).

Balcon sur la façade sud, avec rambarde rouge

Balcon sur la façade sud, avec rambarde rouge Trumeaux et verrière de la façade nord

Trumeaux et verrière de la façade nord Médaillon du pavillon du personnel

Médaillon du pavillon du personnel Médaillon du pavillon du personnel

Médaillon du pavillon du personnel Entrée de l'ancienne chapelle

Entrée de l'ancienne chapelle

Les activités hospitalières de l'hôpital

Contexte régional

À la fin de la Première Guerre mondiale, la France détenait le triste record du taux de mortalité en matière de tuberculose. Les équipements médicaux de l’époque étaient peu adaptés. Ce n’est qu’au début des années 1920 que sera mis en place un vaste plan de lutte anti-tuberculose en France.

Clermont-Ferrand ne comptait à l’époque que trois hôpitaux surchargés et incapables de répondre aux nouvelles techniques médicales[7]. C’est dans ce contexte que la ville de Clermont-Ferrand décida de se doter d’un hôpital-sanatorium moderne. Le projet de la construction de Sabourin est lancé.

Activités de l'hôpital

En , l'hôpital est mis en service sous la direction de Pierre Luton. Les activités de sanatorium du bâtiment étaient sa raison d'être. Cependant, l'établissement s'est progressivement écarté de cette activité alors que des techniques de soin de la tuberculose plus performants arrivaient pour se recentrer sur une activité essentiellement hospitalière mais toujours liée, principalement à la pneumologie.

Le , le bâtiment va être partiellement détruit à la suite d'un bombardement aérien visant les usines Michelin, proche de l'hôpital-sanatorium. Les services seront alors transférés à l'Hôtel-Dieu. Le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme décide d'attribuer 900 000 francs aux Hospices civiles de Clermont-Ferrand. La Commission décide d'attribuer cette somme pour la reconstruction du sanatorium Sabourin au titre des dommages de guerre (voir la délibération de la Commission du ). dans une décision du , « La Commission administrative décide de faire procéder à la réfection des peintures de l'Hôpital-sanatorium Sabourin pour compléter la remise en état de cet établissement en partie détruit par le bombardement aérien du . Le traité a été passé avec l'entreprise David. Le montant des travaux est évalué à 9 millions. » Une lettre datée du indique que les travaux de reconstruction à l'identique sont terminés. Un courrier daté précise que Secrétariat d'État à la Reconstruction et au Logement verse une somme 1 807 962 francs pour le sinistre qui a affecté le Sanatorium Sabourin.»[6].

Les années 1960 voient apparaître de nouvelles techniques de soins de la tuberculose, ce qui entraîne une modification de l'essence même du bâtiment. Certains ont parlé d'une phase d'obsolence de l'hôpital-sanatorium. En pratique, les bâtiments se sont recentrés sur l'activité hospitalière, et non plus de sanatorium. Le panneau d'entrée situé sur l'avant-garde nord a ainsi été modifié pour suivre l'évolution des activités des lieux: de « Hôpital-sanatorium Sabourin », il est devenu « Hôpital Sabourin, centre de pneumo phtisiologie, Pierre Lutton ».

Dans les années 1970, les bâtiments vont subir une mutation fonctionnelle.

Jusqu'en 1995, l'hôpital Sabourin se spécialise dans le domaine de la pneumo-allergologie (avec le service de pneumophtisiologie et le laboratoire d'allergologie). De manière générale, les modifications vont être liées à l'évolution des techniques et de la réglementation.

Controverse sur la participation de Valentin Vigneron

Valentin Vigneron serait, selon certains, l'architecte principal de l'hôpital-sanatorium Sabourin. En effet, plusieurs documents constituent des traces étayant cette thèse. Il aurait même participé au concours pour la construction de l'hôpital antituberculeux de Montferrand, sous le nom "Air et Lumière"»[6]. Les Archives départementales contiennent notamment, dans le fonds Valentin Vigneron, une lettre manuscrite (ni datée ni signée) adressée à Albéric Aubert réclamant 26 000 francs :

« M. Aubert, arch. Il me serait agréable de recevoir de votre part les 26 000F qu’il vous reste à me devoir. Je n’ai pas à [savoir] si vous êtes fini de payer vous-même. Car il est un fait précis :les entrepreneurs ont reçu à l’heure qu’il est la somme de 6 856 000 F, or les honoraires me revenant ont été fixés par tiers sur la somme de… »

De même, il existe un recueil (archive privée) « Travaux d’architecture » où se trouvaient deux planches reproduisant trois photographies et trois plans de l’hôpital-sanatorium (projet de 1931) avec la légende « en collaboration avec Albéric Aubert, architecte ». Ces deux planches n’existent plus dans la version commerciale.

Le renouveau de Sabourin

Après le transfert des activités hospitalières, l’ancien sanatorium Sabourin devient une friche urbaine où le temps fait son œuvre : dégradations, squats, etc. Le projet d’implantation de l’École d’architecture de Clermont-Ferrand met du temps à se finaliser. En 2006, sont lancés les travaux de restauration de la villa du directeur.

Le [10], le ministère de la Culture annonce que cinq architectes ont été sélectionnés pour le projet d’installation de l’École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand :

- Antoine Stinco ;

- Poitevin & Reynaud / ARM Architecture[10] ;

- Fabre / Speller / Christian Laporte ;

- Du Besset-Lyon Architectes ;

- Agence Dusapin-Leclercq.

La ville de Clermont-Ferrand, en collaboration avec Les Amis de Sabourin, a organisé du au une exposition intitulée « Sabourin, santé et architecture » à l’espace Pierre-Laporte[11]. Cette exposition, agrémentée de nombreuses photographies, retrace la vie de Sabourin, de sa construction jusqu’à sa fermeture. Elle a également retracé les techniques de soins de la tuberculose.

C’est l’agence d’architecture Du Besset-Lyon Architectes[12], également retenue en 2007 pour réaliser la Grande Bibliothèque de Clermont-Ferrand[13], qui a été choisie à l'issue du jury présidé par Michel Clément, directeur de l’architecture et du patrimoine, qui s'est tenu le jeudi .

Prévue pour [14], la livraison du bâtiment à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand a eu lieu dans les temps. La nouvelle école a été inaugurée le .

Historique

- 1929 : choix du terrain et lancement d'un concours d'architecte pour l'établissement d'un hôpital-sanatorium par la Commission des Hospices civiles de Clermont-Ferrand. Le concours a été déclaré infructueux par la Commission.

- 1931 : adoption par la commission administrative des Hospices de Clermont-Ferrand du projet d'Albéric Aubert, devenu alors l'architecte des Hospices civiles de Clermont-Ferrand, vraisemblablement le .

- 1932 - 1935 : construction de l'hôpital.

- : mise en service du bâtiment sous la direction de Pierre Luton.

- : le bâtiment est partiellement détruit par un bombardement aérien, les services sont transférés à l'Hôtel-Dieu.

- 1950 : fin des travaux de reconstruction à l'identique après les bombardements.

- 1995 : les services sont transférés sur d'autres pôles médicaux de Clermont-Ferrand.

- 1997 : le bâtiment est désaffecté après restructuration des services hospitaliers de la région.

- : le permis de démolition est accordé par la ville de Clermont-Ferrand aux services du CHRU.

- 1999 : étude de faisabilité du transfert de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand.

- 2000 : l'hôpital est inscrit monument historique[1] (arrêté du ), sauvetage in extremis du bâtiment par un groupe de passionnés[5].

- 2002 : les bâtiments sont rachetés par l'État pour y implanter l’école d’architecture.

- 2004 : le bâtiment se voit attribuer le label de « Patrimoine du XXe siècle » par le ministère de la Culture.

- 2006 : début des travaux de restauration de la villa du directeur.

- automne 2012 : début des travaux de réhabilitation des anciens bâtiments de l'hôpital.

- 2015 : livraison à l'ENSACF.

Références

- Notice no PA63000030, base Mérimée, ministère français de la Culture

- (fr) Marcel Génermont, « L'hôpital-sanatorium Sabourin à Clermont-Ferrand, Monsieur Albéric Aubert, architecte SADG., AP », dans L'architecture, no 3 (15 mars 1935)

- (fr) fiche sur le site de la DRAC

- (fr) dossier « Sabourin : faut-il débrancher les tuyaux ? », dans Auvergne Architecture no 20 (mars 1999), page 1 et 2 du dossier

- (fr) [MP3] http://storage.canalblog.com/48/33/170853/7281162.mp3 Interview de Christophe Laurent, historien de l'art

- (fr) Archives départementales du Puy-de-Dôme, réf :5 ETP 852, dossier de « l’administration centrale des Hospices puis CHU de Clermont-Ferrand ».

- (fr) Jean-Bernard Cremnitzer, « L'hôpital-sanatorium moderne Sabourin à clermont ferrand 1929-1934 », dans « Recherches en histoire de l'art », no 4 (2005)

- (fr) Voir par exemple « Les Hospices en folie. Le gouffre du sanatorium Sabourin », dans La Montagne, quotidien régional des Gauches du 3 janvier 1933, p. 3

- (fr) Anne Pétillot, « Le sanatorium Sabourin à Clermont-Ferrand », dans Patrimoine hospitalier Éd. Scala (2004), p. 216-225 (avec des photographies de Georges Fessy).

- « Communiqués de presse », sur culture.gouv.fr, (consulté le )

- Sabourin, santé et architecture.

- Site de l'agence Du Besset-Lyon.

- Site de l'agence Du Besset-Lyon.

- « En septembre 2015, l’ancien sanatorium de la rue du Docteur-Bousquet reprendra vie », La Montagne, (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Johannie Derouault, Laurie Gangarossa, Cédric Frackiewicz, Dossier sur la réhabilitation de Sabourin, Cahier no 2 de l'École d'architecture de Clermont-Ferrand (en ligne).

- La Montagne (mardi , ).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Photos de l'intérieur de l'hôpital désaffecté (2006).

- Hôpital sanatorium Sabourin ().