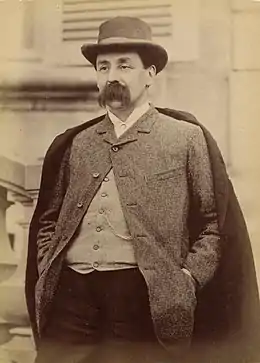

Gustave Schlumberger

Gustave-Léon[1] Schlumberger, né à Guebwiller, Alsace le et mort à Paris le est un historien, byzantiniste et numismate français, spécialisé dans l'histoire des Croisades et de l'Empire byzantin.

| Président Académie des inscriptions et belles-lettres | |

|---|---|

| Président Société nationale des antiquaires de France |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 84 ans) 8e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Gustave-Léon Schlumberger |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Famille | |

| Père |

Pierre Schlumberger (d) |

| Propriétaire de |

Hôtel Schlumberger (d) |

|---|---|

| Membre de |

Académie des inscriptions et belles-lettres (- Société philologique hellénique de Constantinople (d) () Académie des sciences de Russie Société nationale des antiquaires de France Académie bavaroise des sciences Académie des sciences de l'URSS (en) Académie de Béarn (d) |

| Distinction |

|

Sa Numismatique de l’Orient latin (1878-1882) est toujours considérée comme le principal ouvrage sur les monnaies des croisades[2].

Biographie

Alsacien, il étudia, à partir de 1863 la médecine à Paris.

Après avoir servi comme infirmier au cours de la guerre franco-prussienne, il revint à Paris, en 1871, une fois sa province natale annexée par les Allemands et obtint un doctorat en 1872 avec une thèse sur les voies respiratoires. Il a ensuite beaucoup voyagé en Afrique du Nord, Syrie, Asie Mineure, Espagne, Portugal, Suisse et Italie (ainsi que l’Allemagne), avant d’orienter sa recherche sur l’histoire des États croisés et de l’Empire byzantin.

En 1884, il fut élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres[3], président de la Société des antiquaires de France[4], il a laissé environ 200 ouvrages et articles traitant des sujets de l'histoire politique et de la numismatique[5]. En 1903, il a reçu la Médaille de la Société royale de numismatique[6].

Il était ami avec Edith Wharton, qui l’a décrit comme ressemblant au « descendant de l’un des Gaulois sur l’arc de Titus[7] ».

Il correspondait aussi beaucoup avec l’écrivaine grecque Penelope Delta, correspondance qui a influencé plusieurs de ses romans historiques se déroulant à l’époque byzantine.

Profondément conservateur il soutint activement le mouvement antidreyfusard[8]; ainsi, avec Edgar Degas, Jean-Louis Forain et Jules Lemaître, il claqua la porte du salon de Geneviève Straus lorsque son ami Joseph Reinach défendit l'innocence de Dreyfus[9].

Dans ses mémoires il a décrit son vieil ami Charles Haas comme « Le charmant Charles Haas, le mondain le plus sympathique et le plus brillant, le meilleur des amis, n’avait, sauf ses origines, rien de juif en lui et n’était affligé, pour autant que je sache, d’aucun des défauts de sa race, ce qui en fait une exception presque unique[10]. »

En 1908, Proust, qui ne l’aimait pas, l’a décrit, après son échec à l’Académie française, comme un « pachyderme désabusé[11] ».

Dans ses mémoires, Schlumberger, qui est mentionné en passant dans de la Recherche du temps perdu, décrit le romancier comme « bizarre » et ses romans comme « admirés par certains, et tout à fait incompréhensibles pour les autres, dont moi-même[12] ».

Invité chez le collectionneur Gustave Dreyfus, Schlumberger aurait eu l'impolitesse de pointer publiquement son incapacité à "lire les légendes latines de ses médailles si chèrement acquises"...(Pierre Assouline, Le dernier des Camondo 1997, p.40).

L’Académie des inscriptions et belles-lettres a créé le prix Gustave Schlumberger en son nom.

Travaux

Gustave Schlumberger écrit à une époque de profonds changements dans la byzantinologie. Celle-ci reste un temps marquée par la vision dépréciative issue du siècle des Lumières, qui voit en Byzance un modèle décadent de despotisme à combattre. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette perception évolue vers une byzantinologie de plus en plus scientifique, en particulier en France.

Schlumberger, avec d'autres historiens comme Charles Diehl, s'inscrit dans cette tendance, présente aussi dans les arts avec la pièce à succès Théodora de Victorien Sardou qui indique la popularité du monde byzantin à l'époque. L'intérêt de Schlumberger pour le monde byzantin est tous azimuts.

Avec sa Sigillographie de l'Empire byzantin paru en 1884, il fonde la sigillographie byzantine mais travaille aussi sur la numismatique ou encore l'archéologie. Historien des Croisades, il se penche sur les rapports entre ce mouvement et Byzance et, au-delà, sur le Xe siècle avec les trois volumes de L'épopée byzantine décrivant l'ère d'expansion de l'Empire sous Nicéphore Phocas, Jean Ier Tzimiskès et Basile II, qui sont abondamment salués[13] - [14].

Publications

- 1878-1882 : Numismatique de l’Orient Latin, Paris.

- 1884 : Les îles des Princes, Calmann Lévy, Paris.

- 1890 : Un empereur byzantin au dixième siècle : Nicéphore Phocas, Paris.

- 1896-1905 : L’Épopée byzantine à la fin du dixième siècle, Hachette, Paris, 3 vol.

- 1898 : Renaud de Châtillon, prince d’Antioche, seigneur de la terre d’Outre-Jourdain, Plon, Paris.

- 1906 : Campagnes du roi Amaury Ier de Jérusalem en Égypte, au XIIe siècle.

- 1914 : Prise de Saint-Jean-d’Acre, en l’an 1291, Paris, Plon, 1914.

- 1922-1923 : Récits de Byzance et des Croisades, Paris, Plon, Paris.

- 1927 : Byzance et les croisades, Paris, Lib. Paul Geuthner.

- 1934 : Mes Souvenirs 1844-1928, Paris, Plon (posthume).

- 1962 : Lettres de deux amis, Institut Français, Athènes (correspondance).

Distinctions

Notes et références

- CTHS; plus connu sous le nom de Gustave Schlumberger

- (en) N. P. Zacour, H. W. Hazard, (ed.), The impact of the Crusades on Europe (« A History of the Crusades », vol. VI), Madison, University of Wisconsin Press, 1989, p. 354.

- Bibliothèque de l'Institut de France

- Todt, Klaus-Peter, « Schlumberger, Gustave », dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), vol. 9, Herzberg, (ISBN 3-88309-058-1, lire en ligne), col. 314-316

- Macedoine-histoire.blogspot.com

- Royal Numismatic Society: Past winners of the Medal

- (en) Edith Wharton, A Backward Glance, 1934.

- (en) Shari Benstock, Women of the Left Bank, University of Texas Press, 1987, p. 42.

- (en) William C. Carter, Marcel Proust : A Life, Yale University Press, 2002, p. 247.

- Cité dans Edmund White, Proust, Weidenfeld & Nicolson, 1999, p. 11.

- (en) Frederick John Harris, Friend and Foe : Marcel Proust and André Gide, University Press of America, 2002, p. 63.

- (en) William C. Carter, Marcel Proust : A Life, Yale University Press, 2002, p. 94.

- Michel Kaplan, Pourquoi Byzance ? Un empire de onze siècles, Paris, Folio, , p. 47.

- Elisabeth Malamut et Georges Sidéris, Le monde byzantin : Economie et société (milieu VIIe siècle - 1204), Belin, coll. « Belin sup histoire », (ISBN 978-2-7011-4406-1), p. 28.

Voir aussi

Bibliographie

- Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, notice de Jean-Marie Schmitt, vol. 3, p. 3462.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Base Léonore

- (de) Notes biographiques dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL)

- Manuscrits de l'Institut de France: Gustave Schlumberger

- « Gustave-Léon Schlumberger », dans Arthur Engel, Biographies alsaciennes avec portraits en photographie, Colmar, A. Meyer, 1884-1890, 4 p. (BNF 34215633, lire en ligne)

- Travaux par ou sur Gustave Schlumberger sur Internet Archive