Ghomaras

Les Ghomaras (en berbère : ⵉⵖⵎⴰⵔⵏ (Ighmaren), en arabe : غمارة (Ghmara), en espagnol : Gomera) sont une ethnie d'origine berbère masmoudienne, établie dans le nord du Maroc[1]. Leur territoire se situe entre les fleuves Oued-Laou et Ouringa[2].

| |

Plus de 250 000 |

|---|

| Régions d’origine | Rif occidental, Maroc |

|---|---|

| Langues | Arabe montagnard, berbère ghomari |

| Religions | Islam sunnite |

| Ethnies liées | Jbalas, Masmoudas, Chleuhs, Berghouata |

Les Ghomara revendiquent une proximité avec les Chleuhs soussis et la langue de ces derniers[3], le parler berbère des Ghomara étant proche du chleuh[4] - [5] de la variante soussie.

Étymologie

Selon Ibn Khaldoun, les Ghomaras seraient d’ascendance masmoudienne et compteraient parmi les plus anciens peuples du Maroc. Leur ancêtre éponyme, Ghomer, était fils de Masmouda. Selon Halima Ferhat, les pluriels “ighmaren” et “imasmuden” auraient valeur d’adjectifs et renverraient à des genres de vie ; ainsi les Ghomâras seraient des chasseurs et des bûcherons qui vivent de la forêt.

Chez les Espagnols et les Portugais, l’appellation “Gomera” est la seule en usage depuis le XVe siècle ; elle s’est maintenue pour désigner l’un des derniers presidios de la côte rifaine : le Peñón de Vélez de la Gomera (Bades).

Certains auteurs, en particulier Georges Marcy, ont cru pouvoir rattacher au groupe Ghomara, supposé d’origine méridionale, le nom de l’île canarienne de Gomera (ou Gomère). Aujourd’hui ce rattachement de l’île de Gomera au monde masmouda n’est plus accepté. Il s’agirait d’une simple ressemblance toponymique, l’île devant son nom à la présence du lentisque (Pistacia lentiscus) qui donne une gomme appréciée. Cette résine du lentisque entre dans la fabrication du mastic et d’une pâte à mâcher très estimée des femmes de la Gomera.

Histoire

Islamisation

La conversion des Ghomara à l’Islam est mieux connue que leur origine. L’actuel pays des Ghomara est très réduit par rapport à leur territoire de base. Ils occupaient, en effet, des terres étendues de part et d’autre de leur domaine actuel ; ainsi le comte Julien qui tenait Sebta, sous la tutelle des Wisigoths, était, aux yeux d’Ibn Khaldoun, un prince d'origine masmoudienne. La conversion à l’Islam ne se fit pas sans peine. Le développement du kharidjisme chez les Berbères et les guerres qui s’ensuivirent, puis la décadence de la dynastie idrisside facilitèrent l’infiltration des Zénètes qui deviennent maîtres des villes périphériques : Sebta, Tanger, Fès. Les conflits entre Masmouda et Sanhadja facilitent la conquête almoravide. En 1067, le sultan berbère almoravide, Youssef ben Tachfine, occupe le pays ghomara et, deux ans plus tard, il s’empare de Fès.

Plus à l’est, dès le VIIIe siècle, le pays de Nokour, qui s’étendait aux domaines ghomaro-sanhadjiens, avait été conquis, selon la tradition, par Saïd ben Idris ben Saleh. Vaincus, les Berbères rifains embrassent l’Islam qui leur est prêché par Saleh ibn Mansour, arabe d’origine himyarite. Comme d’autres Maghrébins, Ghomara et Sanhadja abjurent bientôt la nouvelle religion ; ils chassent Saleh et prennent pour chef un aventurier nefza, Dawoud er-Rondi. El-Bekri nous apprend que, peu après, ils se reconvertissent, mettent à mort Dawoud et rappellent Saleh dont le neveu et successeur, Saïd ibn Idris, fonda Nokour. Cette ville se développa rapidement grâce à ses relations avec la péninsule Ibérique, mais son renom attira les barbares Madjous (Normands) (?) qui la pillèrent en 859. Le long règne de Saïd fut encore troublé par la révolte de Berbères Branis commandés par un certain Seggen (voir Sugan*) qui porte le nom d’une divinité africaine de l’Antiquité. Les enfants de Saïd connurent de nombreuses vicissitudes, révoltes, défaites, exils ; la dynastie ne survécut que grâce à la protection des Oméïades d’Espagne.

Au début du xe siècle, le pays ghomara et les régions limitrophes connurent une effervescence religieuse née dans le canton de Medjekaça où un faux prophète surnommé Ha-mîm (en) se proposait de réformer le Coran et les pratiques de l’Islam. C’est ainsi qu’il réduisit la durée du jeûne pendant le mois de Ramadan ; en revanche ses partisans devaient jeûner tous les jeudis et les mercredis jusqu’à midi ; de même les prières quotidiennes furent ramenées à deux, l’une au lever du soleil, l’autre à son coucher. Il abolit le pèlerinage et permit la consommation de la viande de porc, alors que les œufs de toute espèce d’oiseaux étaient prohibés. Ha-mîm rédigea dans la langue des Berbères rifains un recueil de pratiques et un formulaire de lecture du Coran. Dans la profession de foi et les prières qu’il proposait était citée sa tante paternelle, une devineresse et magicienne connue sous différents noms : Tanguit, Tayfik, Tanant. On notera que ce dernier nom était aussi celui d’une divinité de l’Aurès à l’époque romaine. L’agitation qui accompagnait la prédication de Ha-mîm tourna rapidement à la lutte ouverte contre les pouvoirs établis. Le faux prophète fut vaincu et mis à mort chez les Masmouda voisins de Tanger, en 928.

Alliés peu fidèles des Almoravides, qui tentent de les contrôler à partir de leur possession de Sabta, les Ghomara épousèrent la cause almohade et participèrent aux campagnes d’Abd al-Mumin dans le nord du Maroc. En 1146, Sabta est prise. Mais les Ghomara sont aussi peu constants et fidèles dans leur alliance avec les Almohades qu’ils ne l’avaient été précédemment avec les Almoravides, les Idrissides ou les Omeyyades. Leur grande révolte de 1168 affaiblit considérablement le pouvoir almohade dans cette région du Maghreb.

Les Ghomâra connaissent une indépendance de fait sous la dynastie mérinide. Contemporain de cette domination, Ibn Khaldoun vante la puissance des Ghomara et insiste sur leur rôle politique ; ils offrent régulièrement asile aux princes mérinides rebelles. Leurs montagnes découpées par de profonds ravins assurent une efficace protection[1].

Origines

Les Ghomâra du Rif croient que leur pays avait été peuplé, dans les temps anciens, par “les Ahl Sous”, les gens du Sous (Soussis), et cette opinion est partagée par l’ensemble des populations du nord-ouest du Maroc. Cette tradition peut s’expliquer par des considérations toponymiques : il y eut, semble-t-il, une époque où l’ensemble du Maroc atlantique, de Tanger à Agadir portait le nom de Sous. Le dictionnaire géographique de Yaqut, datant du xiiie siècle, cite expressément un Sous citérieur dont Tanger serait la capitale et un Sous ultérieur qui se situe à deux mois de marche vers le sud. Un autre classique du xe siècle, Al-Muqad-dasî distingue lui aussi un Sûs al-Adnâ, le Sous “proche”, ayant Fès pour capitale et englobant un “Balad Ghumar”[6] - [7].

Il n’est donc pas étonnant que le pays Ghomâra ait été occupé par des “Gens du Sous” (Ahl Sûs) ; il ne se serait pas agi d’envahisseurs méridionaux mais simplement de voisins attirés par les ressources et les refuges qu’offrait la région. Ces populations appartenaient au groupe Masmouda qui, alors, semblait bien s’être étendu à tout le Maroc atlantique[7].

La tradition rapporte que les “Gens du Sous” furent chassés de leur habitat par une pluie ininterrompue de sept années, à moins que ce ne fut un brouillard épais ou autre calamité ; avant de partir, ils enterrèrent leur richesses sur place en prenant la précaution de noter la situation exacte sur un parchemin ; or, dans le pays arrivent encore aujourd’hui des Soussis munis d’indications censées leur permettre de recouvrer les trésors de leurs ancêtres, agissant comme les “Cane-sin” décrits à Fès par Jean-Léon l’Africain au xvie siècle[7].

Il existait déjà des Berbères autochtones en pays Ghomara (Jbala) avant que des Soussis n'émigrent dans la région, mais il n'existe pas ou peu d'études sur le sujet.

Langues

Largement arabisés entre le XIe et le XVIe siècle[8], seule une minorité des Ghomaras parle, de nos jours, un dialecte berbère masmoudien[1] - [9] - [10].

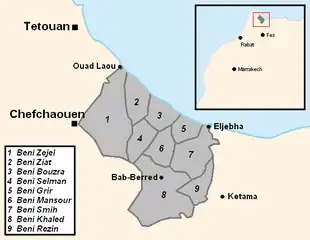

Le groupe Ghomâra actuel compte neuf tribus dont deux seulement sont restées partiellement berbérophones : les Beni Bou Zra et les Beni Mansor.

Peu avant 1930, S. Colin signalait encore la présence de vieillards parlant berbère dans quelques villages situés entre le groupe berbérophone des Beni Mansor et les Sanhadja du Sraïr.

Parler berbère des Ghomaras

Le berbère est parlé par environ 10 000 locuteurs[11]. C'est un parler masmoudien proche de ceux de l'Atlas et des Sanhajas de Srayr, qui demeure difficilement compréhensible pour les locuteurs du rifain voisin.

Parler arabe des Ghomaras

La majorité des Ghomaras a adopté la langue arabe entre le XIe et le XVIe siècle sous l'influence des Jbalas, adoptant ainsi leur parler pré-hilalien, marqué par un important substrat berbère.

Composition tribale

La confédération des Ghomara est constituée de 9 tribus[1] :

- Beni Bouzra (majoritairement berbérophone)

- Beni Grir (arabophone)

- Beni Khaled (arabophone)

- Beni Mansour (partiellement berbérophone)

- Beni Rezin (arabophone)

- Beni Selman (arabophone)

- Beni Smih (arabophone)

- Beni Ziat (arabophone)

- Beni Zjil (arabophone)

Références

- Gabriel Camps et J. Vignet-Zunz, « Ghomâra », vol. 20 : Encyclopédie berbère, , 3110-3119 p. (lire en ligne)

- A. Zouggari et J. Vignet-Zunz, « Jbala: Histoire et société », Sciences Humaines, Histoire et société, , p. 463

- Karl-G. Prasse, Etudes berbères et chamito-sémitiques: mélanges offerts à Karl-G. Prasse, Peeters Publishers, (ISBN 978-90-429-0826-0, lire en ligne)

- M. Kossmann, The Arabic Influence on Northern Berber (Brill, 2013), p.21

- (en) E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, BRILL, (ISBN 978-90-04-09792-6, lire en ligne)

- (Al-Muqaddasî, 1950, p. 6).

- G. Camps et J. Vignet-Zunz, « Ghomâra », Encyclopédie berbère, no 20, , p. 3110–3119 (ISSN 1015-7344, DOI 10.4000/encyclopedieberbere.1923, lire en ligne, consulté le )

- S. Lévy, « Problématique historique du processus d'arabisation au Maroc: pour une histoire linguistique du Maroc », Peuplement et arabisation au Maghreb occidental: dialectologie et histoire, 1998, pp. 11-26

- (es) P. Behnstedt, « La frontera entre el bereber y el árabe en el Rif »,Estudios de dialectología norteafricana y andalusí vol. 6, 2002, pp. 7-18

- G. S. Colin, « Le parler berbère des Ghomara », Hesperis vol.9, 1929, pp. 43-58

- J. el-Hannouche, Ghomara Berber: A Brief Grammatical Survey, University of Leinden, 2008