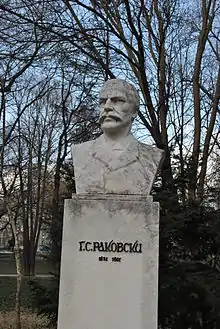

Georgi Sava Rakovski

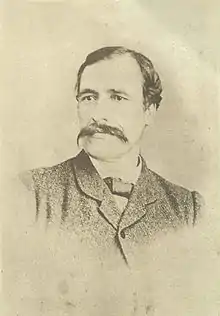

Georgi Stoykov Rakovski (en bulgare Георги Стойков Раковски, Guéorgui Stoïkov Rakovski), aussi connu sous le nom de Georgi Sava Rakovski (Георги Сава Раковски, Géorgui Sava Rakovski), né Sabi Stoïkov Popovitch (Съби Стойков Попович) en 1821 à Kotel, alors dans l'Empire ottoman, et mort le à Bucarest, en Roumanie, est un révolutionnaire bulgare du XIXe siècle, écrivain, journaliste, diplomate, linguiste, ainsi qu’une importante figure de la Renaissance nationale bulgare et de la résistance contre le régime ottoman.

| Georgi Rakovski | |

Révolutionnaire Bulgare. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Membre du Comité central révolutionnaire bulgare | |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Kotel (Empire ottoman) |

| Date de décès | (47 ans) |

| Lieu de décès | Bucarest (Roumanie) |

| Nationalité | Bulgare |

Biographie

Enfance, famille et éducation

Il nait à Kotel, dans l'Empire ottoman, dans une riche famille d’artisans commerçants qui a toujours entretenu la vieille tradition révolutionnaire et un esprit d’indépendance[1]. Il baigne dans une ambiance de révolution ; dès son plus jeune âge, il est le témoin de la souffrance et de l’oppression ainsi que de la lutte menée par ses ainés. Deux de ses oncles du côté paternel, Dacho et Matei, ont pris part à la résistance armée contre les kurdjalis[1] (bandes de déserteurs Ottomans qui pillent les villages chrétiens au XIXe siècle). Dacho est un meneur d’hommes et il se bat férocement contre l’injustice et la cruauté. Accompagné de volontaires armés de Kotel, il défait brillamment les chefs kurdjalis Karafeiz et Indje et sauve sa ville de la destruction.

Son père, au départ un simple artisan, se révèle être un homme fin d’esprit capable d’entrainer les foules. Il prend part aux combats et prouve sa valeur et sa droiture à de nombreuses reprises ce qui lui vaut rapidement le respect de ses paires et de la population.

C’est aussi du côté de sa mère russe qu’il tire ses influences révolutionnaires. Elle est la sœur de Georgi Mamarchev[2], capitaine émérite de l’armée russe décoré pour son héroïsme lors de la capture de Silistra (guerre russo-turque de 1828-1829) et organisateur des insurrections de Sliven et de toute la région de Tarnovo. C’est en l’honneur de cet oncle que Sabi change de prénom et devient Georgie. Naturellement, à cette époque, il développe une forte haine envers l’oppresseur étranger.

Georgi fréquente des écoles monacales dans sa ville[3] natale ainsi qu’à Karlovo où il est l’élève de Rayno Popovich, un célèbre helléniste de son époque. Mais, en 1836, avec son père, il quitte Karlovo décimé par la peste pour rejoindre le collège orthodoxe grec d’Istanbul (Greek Orthodox College) à partir de fin 1837. Il y étudie de nombreuses matières comme le français, la physique, la théologie, les mathématiques, le latin, le perse, l’arabe et bien d’autres. C’est une des meilleures écoles grecques et beaucoup de riches Bulgares y font leurs études à l’époque. Il parle et écrit le grec et se fait appeler Sava Stephanidis. Georgie bénéficie d’une éducation de premier plan.

Lors de son adolescence et bien avant ses premiers pas révolutionnaires il prend déjà part aux intenses débats opposant les nombreux étudiants grecs et bulgares au sein de son collège. Bercé par le fantasme de la Grande Bulgarie d'antan, il joue un rôle important dans ces débats et façonne son image de patriote.

Un puissant citoyen de Kotel nommé Neophit Bozveli[4], qui mène déjà la lutte pour l’indépendance de l’Église bulgare tout en distillant une haine envers les Grecs et surtout les Phanariotes, va à ce moment prendre Rakovski dans sa sphère et beaucoup influencer ses futurs combats[5].

Il se rapproche des étudiants bulgares et fonde « la Compagnie macédonienne », qui prône l’indépendance de la Bulgarie ainsi que l’indépendance de son Église[6].

C’est la fin de l’innocence pour Rakovski qui désormais choisi la voie des armes et le combat contre l’oppression.

Premiers pas de révolutionnaire

En août 1841, Rakovski quitte Istanbul pour se rendre à Brăila (Roumanie) prendre part à la rébellion bien conscient que celle-ci est violemment réprimée par les autorités locales. Avec son ami grec Stavros Giorgiu Balakostas, il repense la révolution de cette colonie ou vivent beaucoup de Bulgares et de Grecs. Il obtient un passeport grec au nom de George Macedonia et devient professeur de grec et de français (une couverture pour ses agissements anti-ottomans). Leurs plans sont contrecarrés et 15 personnes sont arrêtées. Rakovski n’en fait pas partie, il se cache dans un premier temps mais rongé par le remords de voir des innocents arrêtés par sa faute il se rend aux autorités.

En 1842, il est condamné à mort[7] mais, grâce à son faux passeport, est remis aux autorités grecques qui doivent accomplir la sentence. Aidé par l’ambassadeur grec d’Istanbul Aléxandros Mavrokordátos, il échappe à la condamnation et est finalement envoyé en exil. Il rejoint la France où il s’installe pendant un an et demi. À Marseille, il découvre la liberté et prend conscience de la nécessité ultime de faire progresser son pays[8]. En 1845, il rentre à Kotel et retrouve son père. L’ambiance est tendue à cause des abus répétés de Chorbajis locaux (des riches collaborateurs, puissants qui usurpent les taxes et oppressent les paysans et commerçants bulgares). Rakovski, qui essaye d’alerter les autorités ottomanes pour qu’elles envoient des enquêteurs et rétablissent l’ordre, est devancé par les Chorbajis qui le calomnient, prétextant un nouveau complot. Les Ottomans qui ont encore en tête les dernières rébellions de la région décident immédiatement d’arrêter Rakovski et son père et de les envoyer à Istanbul.

Dans son manuscrit, Rakovski raconte que son père et lui sont jetés dans le plus infâme cachot après avoir rejoint Istanbul escortés à dos de cheval en plein hiver. Ils y restent six mois à attendre leur procès sans voir la lueur du jour. Ils sont tous deux innocentés au procès, faute de preuves, mais à cause d’interférences des Phanariotes, sont condamnés à sept ans de prison ferme. Grâce à ses soutiens, ils sont libérés en 1847 après trois ans et demi d’emprisonnement où Rakovski côtoie les pires criminels de l’Empire. À sa sortie, il est ruiné financièrement.Après le déclenchement de la guerre de Crimée (1853), Rakovski, avec un groupe de Bulgares, a créé la Société secrète à Svishtov, qui avait pour tâche de collecter de l’argent pour la libération et des informations sur les troupes ottomanes, et de le remettre au commandement militaire russe. La Société secrète nouvellement créée a adopté comme drapeau de la future république bulgare le drapeau tricolore – blanc, vert et rouge. Pour accomplir cette tâche, Rakovski et ses camarades ont rejoint l’armée turque en tant que traducteurs. Cependant, leurs activités ont été découvertes et il a été arrêté à nouveau. Quand il a été emmené à Constantinople, cependant, il a réussi à s’échapper. Les membres de la Société secrète continuent de collecter des fonds, contribuant à hauteur de 20% à un centre communautaire et à 80% à l’armement. À cette époque, Svishtov avait le statut de région libre sur la base du traité de Sistova, conclu le 5 août 1791 entre l’Autriche et l’Empire ottoman, dans lequel la ville ne pouvait être gouvernée que par le Valide Khanim - la mère du sultan

Ce séjour en prison lui a permis de s’aguerrir au métier d’avocat. Il décide de rester à Istanbul exercer cette profession qui a l’époque ne nécessite pas de qualifications particulières dans L’Empire Ottoman. Il se fait des amis puissants et fait des affaires même s'il n’est pas réellement avisé.

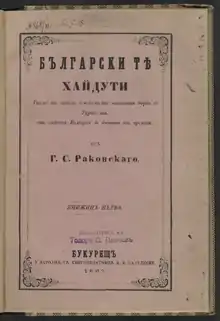

Son père rentré à Kotel meurt. Désormais riche, Rakovski n’en oublie pas pour autant la cause de son peuple et continue de se battre pour la création d’une Église Indépendante Bulgare. Il écrit des livres[9] et choisit la voie du combat et de la souffrance pour le bien de ses compatriotes. Il écrit : « Tant que je tiendrai sur mes jambes et que je pourrais utiliser mes mains, tant que j’aurai une once de lucidité en moi, je ne cesserai de me battre pour le bien-être de mon peuple que j’aime ardemment depuis mon plus jeune âge et qui est la chose la plus précieuse que je possède sur cette terre. »

Engagement pour la libération de la Bulgarie

À l'époque précise où les différentes influences régionales se heurtent à l’expansionnisme occidental et où point une future guerre entre les Russes et l’Empire Ottoman, Rakovski décide de préparer son peuple à une future révolution. Le ressenti est très fort en Bulgarie ou les inégalités du système féodal et les abus sont fréquents. Le terrain est fertile à la révolte. Il crée la « Première Légion Bulgare» qui prévoit une insurrection nationale lorsque la Russie déclarera la guerre à l’Empire ottoman.

La Guerre de Crimée éclate et, jouant de son réseau puissant à Istanbul et de ses capacités linguistiques, il se place à un poste militaire stratégique Ottoman [10] d’où il prépare secrètement la libération de la Bulgarie grâce à un réseau clandestin tissé à travers toutes les villes du pays, prévoyant au moment opportun de retourner ses armes contre l’armée ottomane. L’attente est conditionnée par l’avancée Russe.

Au pic de ses activités sa société secrète est démasquée. Rakovski est d’abord envoyé à Shumenoù le commandant en chef ottoman, furieux, est tenté de le faire exécuter sur le champ mais décide finalement de l’envoyer à Istanbul. Lors du transfert, Rakovski est libéré[11] par son ami Mustafa Bei et reprend immédiatement les armes.

Après avoir rejoint les Balkans puis l’armée Russe qui a finalement passé le Danube, il retourne se cacher pour attendre les beaux jours (plus propices à des opérations militaires dans la région). Il se remet à l’écriture et entreprend son œuvre la plus connue Gorski Putnik. À cette période, les Chorbajis réquisitionnent tous ses biens familiaux et vendent aux enchères les biens de son père. Il quitte la région de peur de se faire arrêter à nouveau et trouve refuge chez son cousin Nikola Balkanski, à Stanoya. Il continue l’écriture et signe de nouveau poème comme Radan et Boyana. Il prend alors la décision de participer à la libération de la Bulgarie avec l’épée mais aussi et surtout avec la plume, et l’aide de la presse [12].

Été 1856 il gagne la Serbie[13], alors que la Russie a été défaite par l’Empire ottoman et ses alliés occidentaux. Avec l’aide de ses amis journalistes et éditorialistes serbes il publie ses ouvrages Predvestnik na Gorski Putnik et son poème Gorski Putnik. C’est le premier ouvrage littéraire Bulgare traitant de la libération nationale.

À Novi Sad [14], aidé par son ami le docteur Danilo Medakovich, il entreprend la création d’un journal dont il prend la direction éditoriale en 1857. Rapidement Bulgarska Dnevnitsa (Le Quotidien Bulgare)[15] dénonce l’oppression du clergé grec ainsi que de l’Empire Ottoman. Évidemment cela attire l’attention de la « Sublime Porte ». Rakovski est une nouvelle fois arrêté et la publication interdite. Rakovski est envoyé en Valachie. Il est miné moralement et financièrement et doit beaucoup d’argent à son ami Medakovitch qui a soutenu le lancement du journal. Lors de son passage à Novi-Sad, il étend son réseau et se fait de puissants alliés serbes.

De retour en Bulgarie, il prend part au développement de l’éducation nationale. Il pense fermement qu’"un homme sans éducation est un homme mort". Il obtient la création d’un lycée bulgare à Bolhrad. Inquiet de la réaction de la Sublime Porte qui y voit une volonté de fédérer le peuple bulgare en vue d’une révolution, il fuit vers la Russie, « La terre de Russie, mère de tous les slaves et protectrice du Peuple Bulgare » comme il la décrit lui-même. Il s’installe à Odessa vers 1860 et il reprend ses activités universitaires, son écriture, et la publication d’un journal Bulgare. Même en Russie, c’est un projet difficile à mener. Ses souhaits sont d’attirer l’attention des occidentaux sur la réalité de l’oppression Ottomane en Europe de l’Est et publier son journal en France ou en Belgique, en français et en bulgare. Il ne trouve pas le financement nécessaire ; s'il est considéré comme le plus brillant des Bulgares, les élites le dédaignent, voyant d’un mauvais œil cet agitateur public prêt à tout pour dénoncer les abus auxquels eux aussi prennent part. Le Tsar russe de l’époque, pro-Phanariotes l’oblige à émigrer à nouveau.

Il retourne finalement en Serbie [16] où le nouveau prince prône une politique d’indépendance des pays balkaniques et n’est pas apprécié de la Sublime Porte. C’est le début des actions de révolutions communes dans les Balkans [17]. Rakovski y trouve naturellement sa place. Le Prince lui permet de reprendre la publication de son journal Bulgare.

Le journal évoque tous les aspects de la vie opprimée des Bulgares et décrit aussi avec sympathie les mouvements progressistes voisins des Balkans, d’Italie et de Hongrie, mais apporte aussi son soutien aux populations opprimées d'Inde[18]. Il prône l’indépendance de l’Église Bulgare qui donne l’éducation et qui collecte les taxes, dominée par les évêques grecs et les Chorbajis bulgares ces dernières favorisent le système féodal. Le combat pour l’Église Bulgare est en réalité une question politique majeure : « C’est le combat pour l’Église Indépendante qui ouvre la voie vers la libération nationale et culturelle Bulgare », opprimée depuis cinq siècles. Rakovski ne se décrit pas comme un croyant. Il continue de décrire dans son journal les misères du peuple bulgare, leur oppression et leur tragique obligation de migré pour fuir la misère et les bourreaux.

Alors que la révolte gronde au sein de l’Empire ottoman où la situation économique est préoccupante, Rakovski reprend les armes et forme ses volontaires[19] pour une proche révolution. La Serbie elle-même se prépare à repousser les envahisseurs et à rejeter sa dépendance vassale à la Sublime Porte. Rakovski accompagné de 150 000 hommes dont 40 000 armés, entreprend de libérer les bords de mer serbes. Un demi-million d’hommes prend part aux affrontements. Rakovski entrevoit la victoire des peuples opprimés. Les volontaires armés réunis à Belgrade sont impatients de se jeter à l’assaut des frontières bulgares. Après une rencontre avec le Prince Nicolas Vogoridès de Moldavie, Georgie et ses hommes prennent part aux combats lors de différentes escarmouches, au côté des moldaves. Mais le moment n’est pas venu d’envahir les contrées bulgares. Rakovski se rend compte du double jeu que mène la Serbie qui, malgré ses promesses, n’aidera pas la cause bulgare et, au contraire, se sert d'elle pour servir ses propres ambitions vis-à-vis des Turcs. En août 1862, les Serbes signent un protocole visant à démanteler toutes les bandes de volontaires armées, y compris celle de Rakovski. La révolution Bulgare est tuée dans l’œuf quand la Légion Bulgare est démantelée[20].

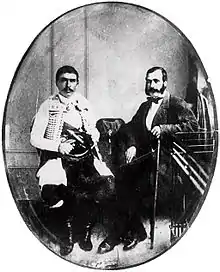

Panayot Hitov, à cette époque, lui propose une insurrection en envoyant ses hommes dans les montagnes bulgares pour s'unir avec celle de Rakovski mais en fin politicien, Georgi sait que le vent a tourné. Trahi par les Serbes, les bulgares doivent déposer les armes mais Rakovski croit encore que la lutte contre l’oppresseur commun doit être organisée avec les pays des Balkans et il accepte d’aider les Serbes à faire transiter des armes à travers la Roumanie puis, plus tard, d’aller défendre à Athènes l’idée d’une unité entre les peuples Balkaniques.

Il fait la rencontre de la fille d’un de ses amis, Hadji Hristo, avec qui il se fiance. Il prend conscience du faible bien-fondé des alliances avec la Grèce et la Serbie qui semblent peu soucieuses du sort des Bulgares et qui secrètement complotent contre leurs prétendus alliés. Il s’installe en Roumanie en 1863 et expose à différentes personnalités européennes ses doutes sur la politique serbe tout en prônant l’amitié bulgaro-roumaine avec qui il pense pouvoir s’allier contre les oppresseurs.

Il reprend l’écriture d’un journal ou il soutient cette fois la révolution agraire en Roumanie et en Bulgarie poussant les paysans à se battre pour posséder leur propre terre. À l’époque 95 % des bulgares sont des paysans qui travaillent sur les terres des 5 % de bulgares qui les possèdent. Il se met rapidement les riches Bulgares à dos, notamment ceux vivant à Bucarest. Pour autant le travail journalistique de Rakovski a un rôle dominant dans la vision du monde sur le combat bulgare.

Il est toujours à Bucarest en 1866 lors du coup d’État qui évince le Prince Alexandre Jean Cuza. On demande à Rakovski de recruter des volontaires et de se préparer à une invasion turque qui n’approuve pas le nouveau gouvernement mais les nouveaux dirigeants roumains qui tentent un rapprochement avec la Sublime Porte se détournent de Rakovski, obligé de se cacher des autorités en prenant la direction de Brăila avec son ami Panayot Hitov puis vers la Russie.

Fin de vie et mort

Il ressent les prémisses d’une maladie grave et reste alité pendant trois semaines. Rétabli, il se dirige vers Odessa ; alors que la situation se tend nettement entre la Roumanie et la Turquie, on lui demande de reprendre la direction de sa faction armée [21] et de se préparer à une guerre entre la Turquie et la Roumanie soutenue par les Bulgares. Le Comité central révolutionnaire bulgare est à l’époque allié au gouvernement roumain sans que Rakovski soit mis au courant[22]. Rakovski fait le tour de ses connaissances bulgares et turques et cherche à financer l’armement des révoltés bulgares. Il est opposé aux décisions du « Comité Secret Central Bulgare », dirigé par des pro-occidentaux, qui se soumet trop aux Roumains à son gout. Les relations se tendent avec certains allié bulgares et roumains.

Atteint de tuberculose, il jette ses dernières forces dans l’unification de la Bulgarie, en faveur de son indépendance, en formant des troupes et en préparant une libération de son pays. Sans le sou et malgré la douleur, il fait le tour de ses amis puissants pour chercher à financer son armée révolutionnaire. De l’aveu de son ami Panayot Hitov, Rakovski ne s’économise pas malgré sa maladie et continue son combat jusqu’à la mort.

Georgi Stoykov Rakovski meurt le [23] à 47 ans, des suites de sa tuberculose. Ses obsèques ont lieu le lendemain, au cimetière de Serban Vodu de Bucarest. Des milliers de Bulgares sont présents pour ses funérailles. Partisans comme opposants lui rendent un dernier hommage. Tous ont conscience que la Bulgarie vient de perdre son plus fervent défenseur, un homme qui a donné sa vie pour son peuple et qui a ouvert une nouvelle ère pour sa nation[24].

Ses combats pour l’éducation, la libération et le développement de la Bulgarie ont touché ses pairs au-delà des frontières [25]. Il reste une des figures les plus emblématiques de la renaissance bulgare mais n’aura pas connu la Bulgarie libre.

Honneurs

- Il existe de nombreuses rues Georgi-Sava-Rakovski en Bulgarie[26].

- Il existe une ville du nom de Rakovski au sud de la Bulgarie l'oblast de Plovdiv, fondé en 1966.

- Rakovski Nunatak sur Île Livingston dans les îles Shetland du Sud (Antarctique) est nommé ainsi en l’honneur de Georgi Sava Rakovski.

- Bolhrad High School est aussi baptisé en son nom.

- L'Académie militaire Georgi Rakovski dispense des cours aux jeunes bulgares.

Liens internes

Références

- Vesselin Traikov, Georgi Rakovski A Short Biography (1977) Sofia Press.

- Veselin Nikolov Traĭkov, G. Mukherjee Georgi Stoikov Rakovski, a Great Son of Bulgaria and a Great Friend of India p. 158

- Crampton, R. J. (1997). A Concise History of Bulgaria. Cambridge University Press. p. 77. (ISBN 0-521-56719-X).

- Traïkov, Веселин. Georgi Sava Rakovski. Sofia, maison d'édition de l'Académie des Sciences Bulgares, 1974. с. 44-68. (En Bulgare)

- Veselin Nikolov Traĭkov, G. Mukherjee Georgi Stoikov Rakovski, a Great Son of Bulgaria and a Great Friend of India (p. 88)

- Georgi Bokov (1981) Modern Bulgaria: History, Policy, Economy, Culture p. 56

- Ivan Vazov - "Sous le Joug" (Pod Igoto) (1894)

- Veselin Nikolov Traĭkov, G. Mukherjee (1987) "Georgi Rakovski, a Great Son of Bulgaria and a Great Friend of India" Northern Book Centre

- Margaret H. Beissinger, Jane Tylus, Susanne Lindgren Wofford (1999). Epic Traditions in the Contemporary World: The Poetics of Community. University of California Press. p. 79. (ISBN 0-520-21038-7).

- Biographie de Georgie Sava Rakovski sur Academic.ru

- Article sur Rakovski sur All4Sofia.com (Eng)

- Emanuela Costantini, Armando Pitassio (2008) Ricerca di identità, ricerca di modernità: il Sud-Est europeo tra il XVIII e el XX secolo. p. 29

- Trotsky, Leon; Brian Pearce, George Weissman, Duncan Williams (1980). The War Correspondence of Leon Trotsky. The Balkan Wars, 1912-13. Resistance Books. p. 487. (ISBN 0-909196-08-7).

- Marcel Cornis-Pope, John Neubauer (2007) History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures..., Volume 3 p. 44

- Article de Petar Kostadinov du 08/05/2006 dans "The Sofia Echo"

- Judit Maar, Patrick Renaud, Traian Sandu (2011) "Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent" p. 140

- Association of Yugoslav Historial Societies (1975) The Historiography of Yugoslavia: 1965-1975 p. 212

- Rabindranath Tagore, A Century Volume 1861-1961 (1967) p. 323

- Georgi Sava Rakovski sur New World Encyclopédia

- Trotsky, Leon Brian Pearce George Weissman Duncan Williams (1980) The War Correspondence of Leon Trotsky. The Balkan Wars, 1912-13. Resistance Books, p. 487

- Balázs Trencsényi, Michal Kopeček (2007) "National Romanticism: The Formation of National Movements" p. 381

- Dossiers de Hristo N. Macédoine

- Trotsky Leon Brian Pearce George Weissman Duncan Williams (1980) "The War Correspondence of Leon Trotsky. The Balkan Wars, 1912-13". Resistance Books, p. 487

- Biographie Rakovsky à la Bibliothèque virtuelle «Le Verbe» (En Bulgare)

- Annick Benoit-Dusausoy, Guy Fontaine (2007) Lettres européennes: Manuel d'histoire de la littérature européenne p. 527

- Par exemple, la rue Georgi-Sava-Rakovski à Bourgas.