Gelon

Le Gelon — anciennement Gellon, voire Gélon — est un cours d'eau situé en France dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un affluent de rive gauche de l'Isère, donc un sous-affluent du Rhône.

| le Gelon Gellon, Gélon | |

Le Gelon à Chamousset. | |

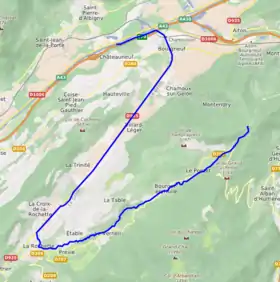

Cours du Gelon (carte interactive du bassin de l'Isère) | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 31,3 km [1] |

| Bassin | 62,5 km2 [2] |

| Bassin collecteur | le Rhône |

| Débit moyen | 1,37 m3/s (Châteauneuf) [2] |

| Nombre de Strahler | 4 |

| Organisme gestionnaire | EPTB Isère : Symbhi[3] |

| Régime | nivo-pluvial |

| Cours | |

| Source | entre le fort de Montgilbert (1 386 m) et le hameau les Mouches |

| · Localisation | Montendry |

| · Altitude | 1 316 m |

| · Coordonnées | 45° 30′ 53″ N, 6° 15′ 43″ E |

| Confluence | l'Isère |

| · Localisation | Châteauneuf |

| · Altitude | 286 m |

| · Coordonnées | 45° 33′ 13″ N, 6° 10′ 11″ E |

| Géographie | |

| Pays traversés | |

| Départements | Savoie |

| Régions traversées | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Sources : SANDRE:« W1100500 », Géoportail, Banque Hydro, OpenStreetMap | |

Toponymie

Le Gelon, que l'on trouve sous la forme ancienne Gellon[4] ou encore Gélon[1], a donné son hydronyme à la commune de Chamoux-sur-Gelon. Le nom provient très probablement d'un nom d'homme[4] - [5]. Si l'abbé Gros n'apport pas plus de précisions (1935), l'historien Félix Bernard (1956) indique que la vallée « porte toujours le nom aquitain de l'abbé de Tournus »[6] (cf. Gilon (Geilon) de Tournus), ce que reprennent les auteurs de la Petite histoire du Val Gelon et de La Rochette (1994)[5]. Ces derniers relèvent que l'abbé Geilon aurait possédé des biens dans la vallée[5].

La première mention dans les documents se trouve sous la forme Aqua Gellonis, en 1468, dans le livre terrier des Montmayeur[4].

Le Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau utilise la forme Gélon pour désigner le torrent[1].

Géographie

D'une longueur de 31,3 km[1], le Gelon[2] prend sa source dans la chaîne des Hurtières au sud du fort de Montgilbert sur la commune de Montendry, à 1 340 m d'altitude, et se jette dans l'Isère au niveau de Châteauneuf peu après le confluent de l'Arc et de l'Isère, à 286 m d'altitude.

Communes et cantons traversés

Le Gelon traverse les communes de : Montendry (source), Le Pontet, Bourget-en-Huile, La Table, Le Verneil, Étable, Presle, La Rochette, La Croix-de-la-Rochette, La Trinité, Rotherens, Villard-Sallet, Villard-Léger, Betton-Bettonet, Chamoux-sur-Gelon, Bourgneuf, Chamousset, Châteauneuf.

Bassin versant

Le Gelon traverse une seule zone hydrographique « l'Isère de l'Arc au Gélon inclus » (W110) de 4 828 km2 de superficie[1]. Son bassin versant est de 62,5 km2 constitué à 89,58 % de « forêts et milieux semi-naturels »[1]. Il est constitué de deux parties géomorphologiques différentes. Une partie amont en synclinal de montagne à caractère torrentiel, la vallée des Huiles, et une partie en plaine à faible pente, le val Gelon.

Affluents

Le Gelon a seize affluents[1] :

- le ruisseau de la Combe (rg[note 1]),

- le ruisseau du Désertet (rg)

- le Nant Provent (rg)

- le Nant. des Fruitiers (rg)

- le torrent de la Serraz (rg)

- le ruisseau du Chapelet (rg)

- le Joudron (rg)

- le ruisseau du Rebet (rd)

- le ruisseau des Moulins (rd)

- le ruisseau de Villarbd-Mougin (rd)

- le ruisseau de Champ-Laurent (rd)

- le Nant Fourchu, (rd) avec un affluent :

- le ruisseau Nant Richard, avec un affluent :

- le ruisseau du Clozet

- le ruisseau Nant Richard, avec un affluent :

- le ruisseau de Montendry (rd), avec trois affluents :

- le Nant Turus

- le ruisseau de la faute

- le ruisseau des Côtes

- le Fossé de l'Age (rd)

- Le fossé de La Trinité (rg)

- l'Ancien Gelon (rg)

Rang de Strahler

Son rang de Strahler est de quatre.

Hydrologie

Son régime hydrologique est dit nivo-pluvial.

Régime des eaux

Station de La Rochette code W1105030 gérée par la DREAL Rhône-Alpes depuis 1984, le débit d'étiage quinquennal est d'environ 0,3 m3/s. Le débit moyen est estimé à 1,5 m3/s. Le débit de crue calculé pour une période de retour de 5 ans est de 13 m3/s[2].

Une étude du CEMAGREF de Lyon estimait la crue décennale à 32 m3/s, et la crue centennale à 56 m3/s.

Aménagements et écologie

La vallée des Huiles

La vallée des Huiles est la vallée que parcourt le Gelon entre sa source et la ville de La Rochette. Cette partie du bassin versant est dominée au sud par la crête de la chaîne des Hurtières en limite du bassin de l'Arc en Maurienne (comprenant le col du Cucheron (1 228 m) et le col du Grand Cucheron (1 188 m), le pic de le Loze (1 698 m), le Sommet de Grand Chat (1 992 m) et la pointe du Rognier (2 347 m), ainsi que le massif des Grands Moulins.

.JPG.webp)

Le bassin versant est fermé au sud par la grande montagne d'Arvillard, séparation avec le bassin versant du Bréda. Le Gelon dévale environ 1 000 m sur une distance de 30 kilomètres et reçoit sur sa rive gauche plusieurs torrents alimentés en haute altitude, un ensemble à fort potentiel pour des crues violentes dans la vallée. Dans le dernier kilomètre en amont de La Rochette, le cours d'eau s'enfonce profondément dans une gorge creusée dans le schiste[7]. Sur le site de la confluence avec le Joudron ont été établies deux centrales hydroélectriques, dont celle de la cartonnerie (Société « Cascades » production de 160 000 tonnes par an).

Le Gelon à La Rochette

Dans sa traversée de la ville le cours d'eau en pente prononcée s'écoule en galerie couverte sur 50 mètres environ sous la Place Joseph Giabiconi

Le val Gelon

.JPG.webp)

La géomorphologie du val Gelon par sa forme en auge et la raideur de ses versants est celle d'une vallée glaciaire[8]. Celle-ci a été creusée par une diffluence du glacier de l'Isère. Cette caractéristique se confirme par la moraine frontale à Détrier et les dépôts morainiques observables sur les flancs de la vallée[9].

Au début du XIXe siècle, la rivière coulait librement dans cette vallée à faible pente en formant des méandres et des marécages. Les populations comme celles de la plaine de l'Isère étaient affectées par de nombreuses maladies[10]. Les autorités du duché de Savoie engagent alors dès cette époque de grand travaux d'assainissement et notamment l'endiguement de l'Arc et de l'Isère dans la première moitié du XIXe siècle. C'est dans ce cadre que la canalisation du Gelon a été entreprise avec un tracé rectiligne au centre de la vallée. L'ancien lit du cours d'eau désigné sous le terme d'« ancien Gelon » subsiste en piémont de Betton-Bettonet. Le nouveau lit, après une courbe s'infléchissant vers le nord, s'achevait par un rejet à l'Arc et à l'Isère sous la forme d'un bief contournant à l'est la bute du château de Chamousset.

Comme pour les travaux d'endiguement de l'Isère, l'aménagement du Gelon a été doublé par la construction d'une nouvelle voie de communication en bordure du nouveau lit (actuelle route départementale 925).

Tunnel hydraulique

L'écoulement des eaux du Gelon par le bief du val Gelon se révèle insatisfaisant en raison des fréquents débordements et inondations de la plaine de Chamousset et de Bourgneuf. La situation empire au XIXe siècle après la réalisation des digues de la nouvelle confluence de l'Arc et de l'Isère, prévue à peu de distance au nord de la butte du château de Chamousset, la digue en rive gauche de l'Arc formant alors barrage. C'est pourquoi il est décidé de dévier cette partie avale du cours d'eau en le faisant passer par un tunnel sous le hameau du Plan à l'ouest du château, poursuivi par un canal le long de la nouvelle digue en rive gauche de l'Isère.

Le tunnel hydraulique du Gelon est un ouvrage de 125 mètres de longueur[11] achevé en [12], comme l'atteste une marque gravée en clé de voute de la galerie rive gauche.

D'abord conçu en une seule galerie de 8 m d'ouverture en briques, l'instabilité de la moraine dans laquelle il est creusé conduit à privilégier une double galerie de pierres taillées et maçonneries. La pente du radier (pierres taillées en berceau) est de 4 mm par mètre[13]. Un sondage réalisé dans le radier en tête amont aurait découvert que celui ci reposait sur un béton armé de pièces de bois entrecroisées. Côté amont de l'ouvrage, la pente du lit de la rivière canalisée, sur près de 2 km, n'est que de 1 mm par mètre. Côté aval, le canal en rive gauche de l'Isère a une longueur de 2,5 km avant sa confluence évitant ainsi aux crues moyennes de l'Isère de remonter jusqu'au tunnel.

Les travaux d'aménagements et sondages réalisés entre 1981 et 1986 ont montré qu'après plus d'un siècle et demi l'ouvrage était resté en très bon état.

Le tunnel hydraulique du Gelon fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le , inscription qu'il partage avec le Pont Royal[14]. En aval de l'ouvrage côté rive gauche se trouve une dalle de pierre érigée à l'époque consacrant la fin du chantier.

Entretien des ouvrages

Le maintien en bon état du cours canalisé de la rivière et des principaux fossés et ouvrages d'assainissement des terres de la plaine, ainsi que le curage des bassins de décantation réalisés en piedmont des parties torrentielles des affluents notamment en rive droite ont été confiés au "Syndicat d'assainissement des terres et d"écoulement des eaux de la plaine du Gelon " créé par arrêté préfectoral en date du . Un arrêté préfectoral en date du étend la responsabilité de la gestion des cours d'eau sur l'ensemble du bassin versant

Voir aussi

Bibliographie

- Charles Carcel, « La région du Gelon (Savoie) », Revue de géographie alpine, t. 24, no 2, , p. 261-313 (DOI 10.3406/rga.1936.3527, lire en ligne)

- Juliette Dieufils et Adrien Dieufils, Petite histoire du Val Gelon et de La Rochette, Montmélian, La Fontaine de Siloé, , 283 p. (ISBN 2-908697-88-2 et 978-2-9086-9788-9, lire en ligne)

- Société savoisienne d'histoire et d'archéologie et Association Bien Vivre en Val Gelon, « Le Val Gelon : Une frontière historique, des familles et des savoirs-faire », L'Histoire en Savoie, no 17, , p. 79-92 (ISBN 978-2-8509-2013-4)

Notes et références

Notes

- Abréviations: rd pour rive droite et rg pour rive gauche

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Gélon (W1100500) » (consulté le ).

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - Le Gélon à la Croix-de-la-Rochette et à la Rochette (W1105010) » (consulté le )

- « Le Symbhi maître d'ouvrage », sur www.isere.fr/symbhi (consulté le ).

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 207. (édition 1935, p. 253).

- Dieufils, 1994, p. 26 (lire en ligne)

- Félix Bernard, Histoire de Montmélian, chef-lieu du comté et bailliage de Savoie, des origines à 1706, Imprimerie Allier, , 429 p., p. 18.

- SSHA 2009, p. 14

- SSHA 2009, p. 16

- Charles Carcel, « La région du Gelon (Savoie) », Revue de géographie alpine, vol. 24, no 2, , p. 261-313 (DOI 10.3406/rga.1936.3527, lire en ligne)

- SSHA 2009, p. 80

- Archives de Chamoux-sur-Gelon, « Métré des travaux » [PDF], sur www.chamoux-sur-gelon.fr (consulté le )

- SSHA 2009, p. 86

- Corps royal du Génie civil, « Travaux du Gelon : Nouvelle phase pour le chantier du tunnel de Chamousset en avril 1850 », sur www.chamoux-sur-gelon.fr (consulté le ), p. 2

- Base Mérimée, Ministère de la Culture, « Tunnel hydraulique du Gelon et pont Royal », sur www.culture.gouv.fr (consulté le )