Gaveau

Gaveau est une manufacture de pianos française dont le premier atelier de fabrication fut installé à Paris en 1847 par Joseph Gabriel Gaveau, né en 1824 à Romorantin en Loir-et-Cher, fondateur de la marque.

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Gaveau est avec Érard et Pleyel l'un des trois grands noms français de la facture de piano. À l'instar des deux autres, Gaveau compte parmi les grandes marques mondiales.

C'est une maison réputée pour ses pianos de très grande qualité, au style et à l'élégance très appréciés, spécialement pour la beauté de l'ébénisterie de leur meuble (cf. la marqueterie dite « en soleil » de certains modèles).

Les pianos Gaveau se distinguent aussi par leur sonorité romantique dite « à la française », donnant aux notes et à la musique interprétée une coloration chaleureuse et un timbre velouté et puissant à la fois, traits caractéristiques des instruments de la marque.

Historique

Premiers pas

Après avoir été apprenti dans plusieurs ateliers parisiens, Joseph Gabriel Gaveau crée en 1847 son premier atelier à Paris, établi rue des Vinaigriers. Dès ses débuts, il vise à fabriquer des pianos droits de qualité en imitant la construction des instruments Érard. Il s'attache à faire progresser la mécanique du piano droit, notamment en ce qui concerne l'angle de l'échappement. Il crée une mécanique selon ses spécificités que l'on appellera rapidement la « mécanique Gaveau ».

%252C_RP-P-2009-1939-12.jpg.webp)

Un développement rapide

Les pianos Gaveau bénéficient en peu de temps d'une réputation établie de haute qualité, reconnue tant au plan national qu'international. Ils sont récompensés par de très nombreuses distinctions en particulier lors des expositions universelles, obtenant entre autres la médaille d'or dès l'Exposition universelle de 1878 qui se tient sur le Champ de Mars à Paris, pour un système de barrage équilibré dans les pianos droits[1] - [2].

La marque connaissant une renommée grandissante, cette dernière permet une croissance significative du chiffre d'affaires, ce qui offre à Joseph Gabriel Gaveau l'opportunité de construire une petite usine, rue Servan à Paris, ou il emploie 200 ouvriers vers 1890, produisant déjà 1 500 unités par an[3].

Il transmet la gestion de son entreprise à ses fils Gabriel Eugène et Étienne en 1893, alors qu'il a atteint ses 70 ans et que la fatigue se fait sentir. L'entreprise devient la Société Gaveau. Dès 1896 ses fils poursuivent la croissance de la marque en ouvrant une nouvelle usine modernisée, à Fontenay-sous-Bois qui compte 300 ouvriers et permet d'atteindre une production annuelle de 2 000 unités. C'est dans ce nouvel établissement que se forment alors la plupart des ouvriers qualifiés dans le domaine du piano à Paris.

Anciens

Anciens bâtiments

bâtiments des usines

des usines Gaveau

Gaveau

.jpg.webp)

Une notoriété mondiale et une forte croissance

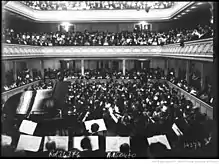

C'est Étienne Gaveau qui se charge de l'administration et crée un siège social pour la société. Il fait construire à cette fin l'« immeuble Gaveau » établit rue La Boétie pour y intégrer aussi en 1908 une grande salle de concert pouvant promouvoir la qualité de ses pianos : la Salle Gaveau[2] - [3]. Elle est en fait un prolongement direct et logique des pianos Gaveau.

La renommée nationale et internationale de la marque qui ne fait que croître, le doit aussi aux concerts organisés par Étienne dans sa salle de concert très moderne pour l'époque, avec une programmation musicale choisie par lui avec autant de soin que de pertinence. Les plus grands pianistes-concertistes y sont invités à jouer les pianos de la marque, tout spécialement le fameux grand queue de concert n°5[4] - [5].

Les pianos Gaveau s'exportent de par le monde, on peut en retrouver sur les cinq continents[6].

Les frères Gaveau se fâchent en 1911 ce qui conduit Gabriel Gaveau à se séparer d'Étienne et à fonder sa propre entreprise dans laquelle il peut mettre en œuvre ses projets innovants dans la facture des pianos à queue. Il définit un style qui est propre à sa marque « Gabriel Gaveau », choisissant de fabriquer des pianos quart de queue de petite taille, avec des ébénisteries très soignées qui recourent à l'usage de bois précieux[3] - [2].

Une sous-marque voit le jour en 1930 : M.A.G. (Marcel et André Gaveau, fils d'Étienne), qui se spécialise dans la fabrication de pianos droits à un prix abordable. Ce sont des instruments de plus petite taille qui visent la solidité.

Lorsque débute la Seconde Guerre mondiale en 1939 la maison Gaveau a produit son 95 000e piano.

Étienne Gaveau meurt en 1943, ses fils Marcel et André continuent à faire vivre la marque malgré les difficultés.

Le tournant de l'après-guerre

Le développement plus marqué de la production de pianos en Asie à partir des années 1950-1960 et leur exportation en particulier vers l'Europe, a bientôt des conséquences douloureuses pour la situation des facteurs de piano historiques en France dont Gaveau. Ces derniers sont dès la deuxième moitié du XXe siècle bientôt à la peine, impactés par la concurrence qui commence à produire ses effets de la production venue d'Asie : japonaise d'abord, chinoise puis coréenne ensuite. En 1960 Gaveau fusionne avec Érard et forme la « Société Gaveau-Érard ». Pleyel qui traverse aussi une période difficile les rejoint rapidement, ce qui donne lieu à la naissance d'une nouvelle entité : les « Grandes marques réunies », clairement constituées pour tenter de survivre, car de plus en plus malmenées par les conséquences pour elles de la concurrence asiatique, cela alors que dans le même temps le marché global du piano neuf commence à connaître un début de fléchissement, en France notamment. Malgré leur regroupement, les trois plus grands facteurs français de pianos réunis dont Gaveau vont être contraints de définitivement fermer les usines et cesser leur activité en 1965[3].

La concurrence de l'Asie et la fin de l'activité

D'anciens facteurs issus de cet ensemble qui veulent relancer l'activité, fondent quelques années plus tard en 1971 à Montreuil-sous-Bois, les pianos Rameau qui après un déménagement dans le sud de la France, deviennent la « Manufacture Française de Pianos » d'Alès dans le Gard. Outre les pianos de marque Rameau, elle fabrique aussi à partir de 1982 des instruments sous les marques Gaveau, Érard et Pleyel qui lui appartiennent.

L'ensemble est devenu en 2000 la propriété de Hubert Martigny, dans le rachat de Rameau qui incluait aussi les marques Pleyel, Érard et Gaveau. Il doit faire face à une rude concurrence, en particulier celle des pianos à bas coût venus d'Asie qui est de plus en plus vive. Il est spécialement confronté à la concurrence des pianos produits en Chine vendus à prix cassés, cela alors que le marché français du piano neuf connaît par ailleurs un quasi effondrement. Avec en particulier la numérisation des loisirs (jeux vidéos, internet) des jeunes générations, les ventes de pianos acoustiques ont été divisées par cinq en l'espace de 30 ans où l'on est passé de 40 000 instruments vendus en 1980 en France, à seulement 8 000 en 2010 (plus que 6 000 en 2020 et un prévisionnel de seulement 4 500 en 2022). Il est à noter que le développement des achats de pianos numériques en alternative au piano acoustique, pour des raisons d'encombrement et de prix réduits, ont aussi participé de l'accroissement de cette forte chute depuis les années 2000, l'accélérant et la renforçant encore. C'est à cette période qu'un virage est pris avec l'abandon de la fabrication des pianos droits et le recentrage sur une production limitée de pianos de luxe sous l'unique marque Pleyel, en collaboration avec des stylistes et designers de renom, dans une optique de très haut de gamme à des tarifs élevés. En 2013 une fermeture provisoire de Pleyel se produit et l'activité est ensuite marquée par une fabrication des instruments qui se fait désormais en Indonésie selon les spécificités Pleyel, avec une finition des pianos en France.

Depuis le rachat de Pleyel par le Pdt. d'Algam Gérard Garnier en 2017, la marque appartient à Algam à travers Pleyel-Érard-Gaveau-Rameau. Seule la marque Pleyel est désormais exploitée, les marques Gaveau, Érard et Rameau ne sont plus utilisées à ce jour.

Bien qu'ils ne soient plus fabriqués de nos jours, les pianos Gaveau sont toujours largement en usage. Ils continuent d'être en outre des instruments recherchés qui rencontrent un succès établi sur le marché du piano, tant au niveau français qu'à l'international. Ils font aussi l'objet de très belles et nombreuses restaurations de la part d'ateliers de facteurs et restaurateurs de renom[7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13].

Gamme de pianos

Le gamme était composée de pianos droits et à queue, comme suit :

- les pianos droits portent, dans la dernière partie du XIXe siècle, par taille et puissance croissantes, les numéros 1, 2, 3 et 4 (ce dernier considéré à cette époque comme un « grand droit de concert »[7] - [8] et appelé ainsi) ; puis au XXe siècle 5, 6, et 7 et 8 ; et en dernier lieu les lettres A, B et C — avec aussi à cette époque deux modèles de hauteur plus restreinte appelés respectivement « mezzo 60 » (1,10 m) et « menuet » (0,95 m) conçus plus spécifiquement pour les petits intérieurs[14] ;

- les pianos à queues de modèles : extra réduit (1,35 m)[15], quart-de-queue (1,50 m)[16], demi-queue (1,80 m)[17] - [18], trois-quarts-de-queue (2,25 m)[19] et grand queue de concert (2,80 m)[20] - [21] - [22] - [23] - [24], sont numérotés pour leur part de 1 à 5[14].

La Grand queue de concert n°5 qui était le sommet de la gamme, fleuron de la production de la marque, a été utilisé pendant des décennies sur scène de par le monde[6], spécialement en France à la salle Gaveau jusque dans les années 1960, mais aussi dans de nombreuses autres grandes salles nationales que ce soit à Paris comme par exemple le théâtre des Champs-Élysées ou dans les principales salles des grandes métropoles régionales[25]. Il a fait un retour ponctuel remarqué en novembre 2013 à la salle Gaveau après une longue absence lors d'un concert donné par le pianiste Laurent Cabasso[26] - [24] - [27]. Il est visible sur deux clichés disponibles en note[4] - [5].

Dans la période de l'après Seconde Guerre mondiale, le modèle extra réduit Art déco de salon, appelé aussi crapaud ou petit quart-de-queue, à la très belle sonorité[15], remporta un large succès dans les appartements des grandes villes, pour les surfaces desquels il se montrait particulièrement adapté en alternative possible au piano droit.

La sonorité et la puissance des modèles de pianos dits « grands droits de concert »[7] - [8] comme les no 4 et no 8 de la marque, peuvent amplement se mesurer à celles des pianos crapauds et même approcher celles des modèles quart-de-queue. Les performances des « grands droits », se révèlent dans bien des cas au moins égales voire supérieures à celle des modèles crapauds, leur cadre étant d'une plus grande dimension, ce qui confère à leurs cordes une plus grande longueur, intermédiaire entre celle des crapauds et des quart-de-queue avec une puissance et une sonorité qui s'approchent ainsi de ces derniers.

Piano à queue Gaveau, à la Casa Mauricio Cravotto à Montevideo.

Piano à queue Gaveau, à la Casa Mauricio Cravotto à Montevideo.

Notes et références

- Histoire de la famille Gaveau, lire en ligne

- Archives de la Ville de Fontenay-sous-Bois, synthèse de l'histoire des pianos et de la salle Gaveau

- Sur le site piano.fr, historique de la maison Gaveau, lire en ligne

- , Archives de la Ville de Fontenay-sous Bois, page 7, « Les pianos de concert Gaveau », lire en ligne

- Photo de l'un des deux Gaveau n° 5 offert à l'époque à G. Cziffra par les pianos Gaveau qu'il jouait à l'auditorium de Senlis, voir en ligne

- La présence de Gaveau dans le monde vers 1950, Archives de la Ville de Fontenay-sous Bois, page 12, lire en ligne

- Piano grand droit de concert Gaveau de 1880, restauration et essai, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Piano grand droit Gaveau de 1899, essai après restauration, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Restauration d'un piano à queue Gaveau de 1905, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Piano à queue Gaveau de 1928 modèle 2 restauré en ébène de Macassar, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Restauration d'un piano à queue Gaveau modèle 1 Art Déco, épisodes I, II, III, IV et V, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Restauration d'un piano à queue Gaveau modèle 1 à marqueterie dite « en soleil », sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne. Essai du même instrument après restauration sur un air de Scarlatti, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Restauration partielle d'un piano à queue Gaveau de 1945, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- « Gaveau Manufacture de pianos fondée en 1847 », sur pianosesther.be (consulté le ) : historique des modèles Gaveau, catalogues anciens avec illustrations des différents pianos.

- Piano extra réduit Gaveau de 1954, essai, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Piano 1/4 de queue Gaveau de 1936, essai, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Piano 1/2 queue Gaveau de 1928, essai, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Piano 1/2 queue Gaveau de 1950, essai, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- Piano 3/4 de queue Gaveau, présentation visuelle et essai, sur le site www.youtube.fr, visualiser et écouter en ligne

- György Cziffra jouant son Grand queue de concert personnel Gaveau n°5, à son domicile de Cormeilles-en-Parisis, sur le site www.youtube.fr, visionner en ligne

- György Cziffra en concert à Paris jouant le Grand queue de concert Gaveau n°5, interprétant l'étude transcendantale en fa mineur n°10 de Franz Liszt, visionner en ligne

- György Cziffra au clavier du Grand queue de concert Gaveau n°5 expliquant (avec aussi le chef d'orchestre Pierre Dervaux), la modification des marteaux qu'il a conçue en collaboration avec les pianos Gaveau, sur le site www.youtube.fr, visionner en ligne

- Jeanne-Marie Darré, sur Grand queue de concert Gaveau n°5, interprète les Etudes op 10 & 25 de Frédéric Chopin, sur le site www.youtube.fr, visionner en ligne

- Récital de piano de Laurent Cabasso à la salle Gaveau en novembre 2013, jouant le grand queue de concert Gaveau n°5, événement inédit de longue date à cette époque pour la salle éponyme, visionner en ligne

- Carte de France des villes équipées d'un Grand queue de concert n°5 Gaveau dans les années 1900, Archives de la Ville de Fontenay-sous Bois, page 12, lire en ligne

- « Un Gaveau à Gaveau Paris », sur le site www.pianobleu.com, lire en ligne

- Michel Le Naour, « Laurent Cabasso à Gaveau - Engagement et musicalité - Compte-rendu », sur concertclassic.com,

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative aux organisations :

- Archives de la Ville de Fontenay-sous-Bois, synthèse de l'histoire des pianos Gaveau

- Histoire des pianos Gaveau

- Histoire de la famille Gaveau