Fonction publique de l'Union européenne

Les institutions de l'Union européenne emploient en 2017 quelque 43 000 fonctionnaires et agents assimilés[1]. Dans le détail, environ 33 000 fonctionnaires travaillent pour la Commission européenne, 7 500 pour le Parlement européen et 3 500 pour le Conseil de l'Union européenne.

Cette fonction publique communautaire s'inspire largement du système de la carrière, tel qu'il est connu dans plusieurs pays européens comme la fonction publique belge ou la fonction publique française.

Le statut général des fonctionnaires est fixé par le règlement no 31 (CEE) 11 (CEEA), élaboré en 1962 et modifié à de nombreuses reprises[2].

En particulier, une importante réforme a été adoptée en 2004 par le règlement CE/EURATOM no 723/2004 du .

Organisation et institutions

Au-delà des institutions citées comme telles par les traités, les organes comme le Comité des régions, ainsi que, depuis la réforme de 2004, les agences communautaires, emploient des fonctionnaires. Chacune d'elles gère la carrière de ses fonctionnaires et agents.

Il existe des organismes consultatifs paritaires (art. 9) compétents, les uns pour l'ensemble des institutions, les autres pour une institution en particulier.

Pour tous les fonctionnaires, un comité du statut est chargé d'étudier les possibles évolutions de ce dernier. Il existe aussi pour toute la fonction publique une commission d'invalidité.

Dans chaque institution, le comité du personnel représente les intérêts collectifs de celui-ci et gère ou contrôle, selon le cas, les institutions à caractère social.

L'examen des questions individuelles est assuré par :

- la commission paritaire, lorsqu'aucune autre instance n'est compétente ;

- un conseil de discipline ;

- un comité de l'insuffisance professionnelle ;

- un comité des rapports qui peut être institué pour étudier certaines questions.

Un tribunal de la fonction publique de l'Union européenne avait été institué en 2005 pour traiter le contentieux entre les fonctionnaires et les organes des Communautés. Ce tribunal a été supprimé en 2016 et son contentieux relève désormais du Tribunal, juridiction de premier degrés au sein de la Cour de justice de l'Union européenne[3].

Structure des emplois

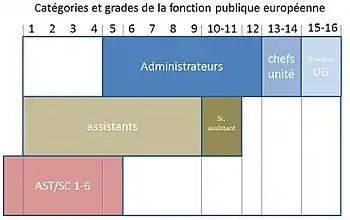

- La fonction publique communautaire était initialement divisée en catégories hiérarchiques A (administrateurs/universitaires), B (assistants), C (secrétaires/commis) et D (manutentionnaires) Il s'y ajoutait un cadre LA pour les linguistes. Les catégories sont divisées en quatre (D), cinq (B/C) ou huit (A/LA) grades. Chaque grade est divisé entre cinq et huit échelons. Les directeurs occupent le grade A2, les directeurs-généraux le grade A1.

- À ce régime, la réforme de 2004 a substitué une division unique en 16 grades avec deux groupes de fonctions :

- les fonctions d'administrateur (AD) entre les grades 5 et 14 ;

- les fonctions d'assistant (AST) entre les grades 1 et 11.

- Chaque grade est divisé en cinq échelons, sauf le grade 16, avec deux échelons seulement.

- Les directeurs et directeurs-généraux occupent les grades 15 et 16.

- La réforme de 2014 maintient cette structure, mais restreint l'accès des AD aux grades 5 à 12, celles des AST aux grades 1 à 9. Les grades AST10-11 sont réservés à des postes à responsabilité, les grades AD13-14 ne sont atteignables que par des chefs d'unité ou conseillers. Les grades 12 et 13 prennent deux échelons supplémentaires.

- Elle réintroduit aussi une nouvelle catégorie de personnel pour les secrétaires et commis : les AST/SC, située un grade en dessous des AST.

Carrière

Recrutement

Le recrutement se fait principalement par concours administratif. Un concours peut être organisé soit pour pourvoir immédiatement une ou plusieurs vacances, soit dans la plupart des cas pour constituer une liste de réserve. Dans ce cas, les lauréats du concours inscrits sur la liste ne sont recrutés qu'au fur et à mesure des besoins. Les principales institutions ont délégué en 2003 l'organisation des concours généraux à un Office européen de recrutement du personnel (en anglais : European Personnel Selection Office ou EPSO). Dans les années 2000, cet examen que les membres de la bulle européenne appellent "le concours" a subi d'importantes réformes, le faisant passer d'une processus de sélection typique « d’une administration de mission vers une administration de gestion »[4].

Toutefois, les postes les plus élevés peuvent être pourvus soit par des concours spécifiques, soit sans concours.

Les conditions d'accès à la fonction publique communautaire sont, outre la réussite aux épreuves :

- la nationalité d'un des États membres ;

- la jouissance des droits civiques ;

- la situation régulière au regard de la conscription dans les pays où elle existe ;

- des garanties de moralité ;

- l'aptitude physique.

- la connaissance d'au moins deux langues de l'Union européenne (et d'une troisième si le concours l'exige).

Après recrutement, le fonctionnaire reste stagiaire pendant neuf mois, avant d'être titularisé. S'il ne donne pas satisfaction, il est licencié (art. 34).

Positions

Tout fonctionnaire est, à un instant donné, dans une des six positions suivantes (art. 35) :

- activité (art. 36) : le fonctionnaire occupe l'emploi auquel il a été nommé, et perçoit une rémunération associée.

- détachement (art. 37) : le fonctionnaire occupe temporairement un emploi hors de son institution d'origine et il est rémunéré par l'organisme dans lequel il travaille effectivement, avec une rémunération comparable :

- auprès d'une autre institution que son institution d'origine

- d'assistant auprès d'une personne occupant des fonctions politiques (député européen par exemple)

- dans le domaine de la recherche.

- congé de convenance personnelle (art. 40) : le fonctionnaire n'occupe pas d'emploi et n'est pas rémunéré ; cette situation dure en principe un an, mais peut être prolongée jusque max.15 ans ;

- disponibilité (art. 41) : le fonctionnaire, temporairement, n'occupe plus d'emploi dans son institution d'origine, dans la mesure où il n'y a plus de poste de son grade dans l'institution ; il n'est pas rémunéré mais touche une indemnité ; cette situation dure deux ans maximum ;

- congés pour service militaire (art. 42) pour le service national ou des activités de réserve ;

- congé parental ou familial (art. 42bis) pour élever un enfant ou s'occuper d'un parent âgé ou dépendant.

- congé dans l'intérêt du service (art. 42ter) : mesure d'évincement organisationnelle d'un fonctionnaire, semblable à la disponibilité, au plus tôt 5 ans avant l'âge de retraite.

Progression professionnelle

Le passage à un échelon supérieur se fait à l'ancienneté (tous les 2 ans). . Il n'y a que 4 échelons par grade. Donc, après 8 ans dans le même grade la progression de la rémunération s'arrête[5].

Un échelon vaut augmentation de la rémunération d'environ 4,2 % pour les deux premiers, 2,8 % pour le troisième et 1,4 % pour le dernier qui correspond aussi à la rémunération de base du grade suivant.

Un fonctionnaire peut cependant rester bloqué dans son échelon si son rapport est insuffisant. Après trois notations insuffisantes, il est rétrogradé d'un grade et après 5 ans, il est démis d'office.

Le changement de grade (promotion) est fait uniquement au choix compte tenu notamment des évaluations périodiques (notations) dont le fonctionnaire fait l'objet, en principe chaque année. Un fonctionnaire ne sera promu que s'il maîtrise 3 langues officielles de l'Union européenne.

Le passage du groupe AST au groupe AD (certification) est subordonné à une sélection préalable, au suivi d'une formation spécifique et à deux épreuves.

Sortie de la fonction publique

La carrière d'un fonctionnaire s'achève (art. 47) :

- par la démission (art. 48) qui peut, dans certains cas, être prononcée d'office (art. 49) ;

- par le retrait d'emploi dans l'intérêt du service (art. 50), au cas où aucun autre poste ne peut lui être proposé ;

- par le licenciement à la suite d'une insuffisance professionnelle avérée (art. 51) ;

- par le départ à la retraite (art. 52) prononcé soit à la demande du fonctionnaire lorsqu'il remplit les conditions d'âge (entre 60 et 66 ans, selon date de recrutement et âge) et de minimum de service requis (en principe 10 ans) pour obtenir une pension de retraite, soit d'office lorsque le fonctionnaire ne peut plus travailler (retraite-invalidité) ou lorsqu'il a atteint la limite d'âge de 65, 66 ou 67 (voire 70) ans, selon le cas ;

- par la révocation ;

- par le décès du fonctionnaire.

Agents assimilés

Les institutions communautaires emploient d'autres agents (AA) qui sont, à bien des égards, assimilés aux fonctionnaires, mais qui sont engagés par contrat. Le Régime applicable aux Autres Agents du Statut décrit leurs droits et obligations.

Agents temporaires

Il s'agit soit d'agents engagés en vue d'occuper, à titre temporaire :

- un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire (art.2a-temporaire sur poste temporaire) ;

- un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget (art.2b-temporaire sur poste fonctionnaire) ;

- des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités (juge, commissaire, parlementaire, président…) (art.2c-temporaire pour durée mandat)) ; si un fonctionnaire remplit ces fonctions, il est détaché ;

- un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution (art.2d-temporaire recherche).

Agents contractuels

Il s'agit d'agents non affectés à un emploi prévu dans le tableau des effectifs et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet (art.3bis) :

- dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif (généralement groupe de fonctions I),

- dans les agences,

- dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel (ex. le PMO (Paymaster's Office ou EPSO),

- dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,

- dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.

Des agents contractuels de groupe de fonctions II, III et IV peuvent être engagés par les institutions pour une durée de max. 3 ans. Il s'agit d’agents contractuels auxiliaires (art.3ter). Ils peuvent soit :

- exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée ;

- remplacer des personnes de grade AST (ou exceptionnellement AD) momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions.

Agents locaux

Un agent local est un agent engagé dans des lieux situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches:

- manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet.

- autres qu'il ne serait pas justifié de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité.

Conseillers spéciaux

Un conseiller spécial est un agent qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à une des institutions des Communautés soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet au budget.

Notes et références

- .

- Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents. Les références à des articles dans la suite du texte renvoient à ce statut.

- « Adieu au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ! », sur actu.dalloz-etudiant.fr, Dalloz Étudiant, (consulté le )

- Didier Georgakakis, « La réforme des concours ou comment les « grands commis de l’Europe » en sont arrivés à mimer d’ordinaires managers internationaux », dans Didier Georgakakis, Au service de l’Europe : Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique européenne, Éditions de la Sorbonne, (ISBN 9791035103057, lire en ligne)

- Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, Chapitre 3, art 44 1er par., p. I-23.