Fani Maoré

Le Fani Maoré est un volcan sous-marin situé à cinquante kilomètres à l'est de l'île de Mayotte[3], s'élevant de 800 mètres au-dessus du fond marin situé ici à 3 500 mètres sous le niveau de la mer[4]. Son existence est révélée par la campagne scientifique « MAYOBS » à la suite d'un épisode de séismes en essaim frappant l'île de Mayotte depuis mai 2018. Le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte est chargé de sa surveillance.

| Fani Maoré | ||||

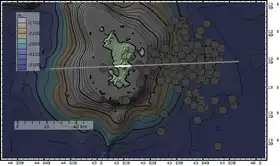

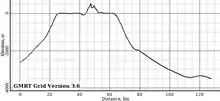

Carte topographique et bathymétrique de Mayotte avec l'essaim de séismes de 2018-2019 indiquant la position du Fani Maoré à l'endroit de la plus grande concentration des épicentres ; la ligne correspond à la coupe topographique). | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Altitude | −2 700 m[1] | |||

| Massif | Archipel des Comores | |||

| Coordonnées | 12° 48′ sud, 45° 28′ est | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Département et région d'outre-mer | Mayotte | |||

| Géologie | ||||

| Âge | 4 ans | |||

| Type | Volcan de point chaud | |||

| Activité | Actif | |||

| Dernière éruption | au [2] | |||

| Code GVP | 233005 | |||

| Observatoire | Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte | |||

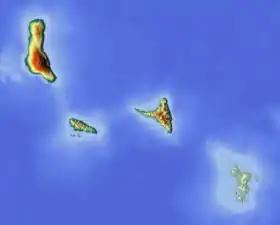

| Géolocalisation sur la carte : océan Indien

Géolocalisation sur la carte : Madagascar

Géolocalisation sur la carte : Comores

| ||||

Toponymie

Lors de sa découverte, le volcan ne porte aucun nom. Il est appelé « Fani Maoré » par les sources officielles, scientifiques et journalistiques depuis 2022[5] - [6] - [7].

Histoire

Découverte

Depuis mai 2018, l'île de Mayotte est frappée par un épisode de séismes en essaim[8], avec plus de 1 800 secousses ressenties (de magnitude supérieure à 3,5)[9]. Le 15 mai 2018, un séisme d'une magnitude de 5,8 est enregistré[10] : il s'agit du séisme le plus important jamais recensé dans l'archipel des Comores mais il ne provoque pas de dégâts majeurs. L'essaim de séismes atteint son paroxysme en juin avec des pics à plus de 80 séismes détectés en une journée. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a d'abord estimé que ce phénomène exceptionnel pourrait être d'origine tectonique (crustale plutôt que volcanique)[8], avec un épicentre situé en mer à environ 50 km de Mayotte[11] mais pour en savoir plus début 2019, le CNRS a lancé une campagne terrestre et marine d'observation sismique à Mayotte, avec l'aide du BRGM, de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), de l'Ifremer, de l’École et observatoire des sciences de la Terre (CNRS/Université de Strasbourg) et de l’Observatoire volcanologique du Karthala (CNDRS[12], Grande Comore)[13].

Selon les éléments disponibles au printemps 2019, plus de 1 800 séismes, localisés à 10 km à l’est de Mayotte, ont été enregistrés, dont une trentaine de magnitude supérieure à 5, nettement ressentis sur l’archipel et ayant parfois affecté le bâti. En outre des ondes de basse fréquence (se propageant bien sur de longues distances) ont été repérées par le réseau mondial de sismographie, dont le 11 novembre 2018, évoquant un phénomène de type tremor (séismes habituellement imperceptibles engendrés par des remontées de magma)[13]. L'IGN a aussi noté que l'île se déplaçait vers l’est à la vitesse de 14 mm/mois, tout en s'affaissant légèrement (environ 7 mm/mois, mais déjà 13 cm en un an), ce qui évoque un phénomène sismo-volcanique[13]. En complément, l’université de la Réunion et l’OVPF-IPGP ont monté des missions de terrain pour affiner ce qu'on sait de l’histoire tectonique et volcanique de Mayotte (structures tectoniques sous-jacentes, date de formation de diverses roches magmatiques, analyses des gaz du sol, pour notamment modéliser la géologie et les risques locaux)[13].

Campagne MAYOBS

En mai 2019, la campagne scientifique « MAYOBS » révèle l'existence d'un volcan de 800 m de hauteur situé à 50 km à l'est de Mayotte, à 3 500 m de profondeur, formé en moins d'un an à partir d'une base de 4 à 5 kilomètres de diamètre[1]. Les sismomètres sous-marins ont révélé que les épicentres des séismes étaient en réalité plus proches de Mayotte mais aussi plus profonds, à 10 km à l'est de Mayotte (contre 50 selon les premières estimations) mais entre 20 et 50 km de profondeur, ce qui est étonnamment profond s'agissant d'une chambre magmatique[14].

Le 25 juin 2019, à l'occasion d'une conférence de presse, il est annoncé qu'une coulée de lave a été localisée au sud du volcan sous-marin de Mayotte lors d’une nouvelle mission scientifique[15]. Cette coulée de lave s'étendant sur 8,71 km2 et représentant un volume de 0,2 km3 est, selon Marc Chaussidon, directeur de l’Institut de physique du globe de Paris, « l'une des deux plus importantes éruptions de type basaltique de ces 500 dernières années »[16]. En 2021, une étude des données récoltées par MAYOBS montre que l'éruption de 2018-2019 est l'éruption sous-marine la plus volumineuse jamais enregistrée (~5 km3), qu'elle s'est effectuée via des dykes traversant toute l'épaisseur de la lithosphère, et que le nouvel édifice volcanique se situe à l'extrémité d'une crête longue de 50 km, constituée de nombreux autres édifices et coulées de lave récents[17]. Une seconde étude, pétrologique et géochimique, permet de préciser le système magmatique alimentant l'éruption : de sa source située à 80–100 km de profondeur, le magma remonte et se stocke entre 40 et 50 km de profondeur dans une chambre magmatique de plus de 10 km3, où il se cristallise d'environ 50 % avant de reprendre l'ascension par deux chemins différents (remontée directe la première année puis, à partir de , passage par un réservoir magmatique plus petit et plus différencié situé à moins de 17 ± 6 km de la surface — près du Moho)[18] - [19].

Évolution et conséquences

Le fond de la mer étant déjà parsemé de cônes volcaniques récents (moins d'un million d'années), les chances de voir émerger une nouvelle île demeurent sans doute faibles[15].

En octobre 2019, l'enfoncement constaté de l'île de Mayotte en raison du phénomène de vidange magmatique est de 15 centimètres, ce qui provoque un début de submersion des résidences les plus proches du rivage et entrave l'évacuation des eaux usées et un début de réflexion sur l'opportunité de relocaliser plus en altitude certains quartiers[20].

Cette montée des eaux rapides ainsi que l'activité sismique et la montée des températures ont également des conséquences importantes sur la faune et flore de l'île, en particulier dans les régions côtières. Des études sont actuellement menées sur l'impact de ces phénomènes sur la nidification des tortues vertes. Les scientifiques considèrent l'île de Mayotte comme un microcosme accéléré du réchauffement climatique sur l'ensemble de la planète[21].

Notes et références

- Anne Perzo-Laffont, « Séisme : la mission scientifique découvre un volcan de 800 m de haut à 50 km de Mayotte », Le Journal de Mayotte, (lire en ligne).

- (en) « Histoire éruptive », sur https://volcano.si.edu, Global Volcanism Program, Smithsonian Institution

- « Un gigantesque volcan sous-marin étudié au large de l'île de Mayotte | Techniques de l'Ingénieur », sur www.techniques-ingenieur.fr (consulté le )

- « Un volcan sous-marin vient de se former à 50 km de Mayotte », sur parismatch.com (consulté le )

- « Le Fani Maoré toujours actif mais pas d'éruption », sur la1ere.francetvinfo.fr, (consulté le )

- « Bulletin de l'activité sismo-volcanique à Mayotte », sur www.ipgp.fr, (consulté le ).

- « Surveillance de "Fani Maoré", volcan sous-marin à Mayotte, l'engagement de l’État renforcé », sur outre-mer.gouv.fr, (consulté le ).

- Yohann Deleu, « Trois mois de séismes : “le phénomène est toujours en cours” », Le Journal de Mayotte, (lire en ligne).

- Cécile Baquey, « Séismes à Mayotte : l’essaim sismique n’est pas encore terminé », Outre-mer La Première, .

- (en) « M 5.8 - 33km E of Pamandzi, Mayotte », sur earthquake.usgs.gov, .

- « Essaim de séismes à Mayotte | BRGM », sur www.brgm.fr (consulté le )

- Centre national de documentation et recherche scientifique, Comores.

- Le CNRS lance une campagne d’observation de l’activité sismique à Mayotte, communiqué du CNRS, 22 février 2019.

- Y.D., « Les questions que vous vous posez sur le nouveau volcan », Le Journal de Mayotte, (lire en ligne).

- « Conférence de presse juin 2019 », sur brgm.fr, .

- « Naissance du quatrième volcan actif français à Mayotte », Le Monde, (lire en ligne).

- (en) Nathalie Feuillet, Stephan Jorry, Wayne C. Crawford, Christine Deplus, Isabelle Thinon et al., « Birth of a large volcanic edifice offshore Mayotte via lithosphere-scale dyke intrusion », Nature Geoscience, (DOI 10.1038/s41561-021-00809-x).

- « La migration du magma de l’éruption sous-marine à Mayotte », sur INSU, (consulté le ).

- (en) Carole Berthod, Etienne Médard, Patrick Bachèlery, Lucia Gurioli, Andrea Di Muro et al., « The 2018-ongoing Mayotte submarine eruption: Magma migration imaged by petrological monitoring », Earth and Planetary Science Letters, vol. 571, , article no 117085 (DOI 10.1016/j.epsl.2021.117085).

- Grégoire Mérot et Cyril Castelliti, « Mayotte menacée par la montée des eaux », Le Monde, (lire en ligne)

- « Une thèse étudie l’impact du nouveau volcan sur les nids de tortues », sur Le Journal de Mayotte, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Nathalie Feuillet et Arnaud Lemarchand, « Mayotte a tremblé sous le coup de la plus grande éruption sous-marine jamais documentée », Pour la science, hors-série no 110, , p. 20-25.

- « Surveillance de "Fani Maoré", volcan sous-marin à Mayotte, l'engagement de l’État renforcé », sur outre-mer.gouv.fr, .

Article connexe

Liens externes

- (en) Communiqué du BRGM juin 2019

- Mayotte : La naissance d'un géant sous-marin | Des volcans et des hommes | ARTE

- Ressources relatives à la géographie :