Dynastie Zhou du Nord

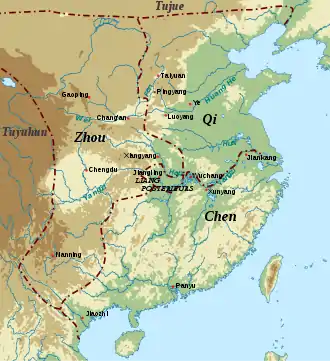

La dynastie des Zhou du Nord (北周, běi zhōu) régna en Chine du nord-ouest de 557 à 577 puis en Chine du nord de 577 à 581 lors de la période des dynasties du Sud et du Nord. Elle fut précédée par la dynastie des Wei de l'Ouest (西魏, xī wèi) et suivie par la dynastie des Sui, qui réunifia la Chine en 589.

| 557 | Fondation |

|---|---|

| 577 | Conquête des Qi du Nord : réunification de la Chine du Nord |

| 581 | Sui Wendi dépose l'empereur Jingdi et fonde la dynastie Sui |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Cette dynastie a joué un rôle capital dans la fin de la longue période de division de la Chine, posant les bases de la réunification. Les États des Wei de l'Ouest et des Zhou du Nord furent une même entité politique, fondée et dominée par un groupe de généraux d'origine xianbei issus des garnisons frontalières de l'époque des Wei du Nord, organisé autour de Yuwen Tai, qui domina les Wei de l'Ouest sans monter sur le trône, tandis que ses descendants furent les empereurs des Zhou du Nord.

En s'associant avec les élites locales de la région de Chang'an (l'actuelle Xi'an), l'« Intérieur des passes » (Guanzhong), jusqu'alors une région périphérique peu prospère économiquement, ces généraux édifièrent une organisation militaire et administrative efficace qui leur permit de supplanter progressivement leurs rivaux orientaux, les Wei de l'Ouest/Qi du Nord, et d'amorcer la conquête des régions méridionales, qui fut parachevée par le fondateur de la dynastie Sui, un général des Zhou du Nord qui assura la continuité et le succès des accomplissements de ces derniers. De fait, les structures de l'empire des Sui et de celui des Tang qui lui succéda peu après reprirent directement celles des Zhou du Nord, leur élite politique étant dominée par les descendants des grandes familles militaires de l'ère des Wei de l'Ouest/Zhou du Nord. A contrario, cette dynastie ne fut pas marquante du point de vue culturel, n'ayant pas laissé de lettrés ou d'artistes de grand renom, ses traditions artistiques étant vite supplantées par celles des régions orientales et méridionales après leur conquête, jugées plus raffinées par les élites politiques et intellectuelles des Sui et des Tang.

Histoire

La période de la dynastie Zhou du Nord est indissociable de celle qui la précède directement, la dynastie Wei du Nord, car les deux constituent le même État, dominé par Yuwen Tai, ses descendants et les familles militaires qui étaient leurs alliées et engagé dans les mêmes politiques intérieures et extérieures, la seule différence étant que Yuwen Tai décida de ne pas devenir empereur, préférant préserver la fiction de la survie de la dynastie Wei tout en choisissant ses empereurs. Les deux grands objectifs furent de consolider l’État dans la région de Chang'an où il avait été créé au gré des circonstances militaires chaotiques de la fin des Wei du Nord par des personnes qui n'en étaient pas originaires, tout en conduisant la lutte contre l'autre État revendiquant l'héritage des Wei du Nord, les Wei de l'Est, devenus en 550 les Qi du Nord, là encore en fait une seule et même structure politique, dominée par Gao Huan et ses descendants. Les Wei de l'Ouest connurent cependant leurs premiers grands succès militaires contre la dynastie méridionale des Liang dans les années 550, avant que, sous les Zhou du Nord, soit constituée une armée en mesure de vaincre les Qi du Nord, dans les années 570. La dynastie fut cependant renversée par le fondateur de la dynastie Sui avant d'avoir pu mener à bien la conquête de l’État méridional restant, celui des Chen, qui fut accomplie peu de temps après.

Chronologie politique de la période

| « Trois Royaumes » 220-280 : 60 ans | |

|---|---|

| Chine du Nord : Wei à Luoyang | Chine du Sud-Ouest: Shu, Chine du Sud-Est : Wu |

| brève réunification : Jin occidentaux à Luoyang 265-316 : 51 ans | |

| nouvelles fragmentations | |

| au Nord : « Seize Royaumes » : 304-439 : 135 ans | au Sud : Jin orientaux 317-420 : 103 ans |

| « Dynasties du Nord » et | « Dynasties du Sud » |

| Wei du Nord 386-534 : 148 ans | Liu Song 420-479 : 59 ans |

| Wei de l'Est 534-550 : 16 ans | Qi ou Qi du Sud 479-502 : 23 ans |

| Wei de l'Ouest 535-556 : 21 ans | Liang 502-557 : 55 ans |

| Qi du Nord 550-577 : 27 ans | Liang postérieurs, ou Liang du Sud 555-587 : 32 ans |

| Zhou du Nord 557-581 : 24 ans | Chen 557-589 : 32 ans |

La division de l'empire des Wei du Nord : Ouest contre Est

La dynastie Wei du Nord, fondée par le clan Tuoba/Tabghach, du peuple Xianbei, qui dominait la Chine du Nord depuis les premières décennies du IVe siècle, fit face en 523-525 à la révolte des Six garnisons, initiée dans les garnisons de sa frontière nord, dont une partie des troupes se sentait délaissée par la cour impériale depuis qu'elle s'était déplacée à Luoyang, dans la plaine du fleuve Jaune, loin des bases septentrionales de la dynastie, et s'était tournée vers les traditions chinoises en lieu et place de celles du peuple Xianbei. Cette révolte fut réduite en quelques années, mais avait causé de nombreux déplacements de populations, et profondément déstabilisé l'équilibre du pouvoir. La cour impériale se déchira dans des luttes pour le pouvoir, dont profita le général Erzhu Rong, puis son neveu et successeur Erzhu Zhao, qui plaça la cour impériale sous leur coupe, après avoir saccagé la capitale, avant d'être vaincu en 530 par un de ses anciens subordonnés, Gao Huan, un gouverneur militaire d'origine Han qui avait été formé dans les Six garnisons. Un autre chef militaire qui avait servi dans ces postes frontaliers, Yuwen Tai, qui avait des origines Xiongnu, avait pris le contrôle d'une armée qui avait été au service d'Erzhu Rong pour le compte duquel elle avait conquis la vallée de la rivière Wei, à l'Ouest de l'empire (l'« Intérieur des passes », Guanzhong), et contesta l'autorité de Gao Huan. Il accueillit en 534 l'empereur des Wei du Nord, Xiaowudi, qui s'installa dans la ville de Chang'an. En réplique, Gao Huan installa sur le trône impérial des Wei un autre empereur. Le Nord était dès lors divisé entre deux dynasties rivales portant le nom de Wei, les Wei de l'Ouest et les Wei de l'Est, chacune dirigée de fait par des généraux[1].

Gao Huan disposait de troupes plus nombreuses que son rival occidental, pouvant mobiliser une armée de 100 000 hommes, et prit l'initiative des premières campagnes de grande envergure, en 537. Une première offensive fut arrêtée à la passe de Tong, puis quelques mois plus tard une autre put pénétrer dans le territoire ennemi mais fut stoppée à Shayuan sur la rivière Wei par une armée largement inférieure en nombre, mais qui réussit à lui tendre une embuscade meurtrière. Ayant capturé de nombreux soldats puis repris plusieurs territoires à l'est, Yuwen Tai avait consolidé ses positions et assuré la survie du régime des Wei de l'Ouest. Mais la contre-attaque qui fut menée par la suite dans le territoire des Wei de l'Est connut à son tour un échec. La décennie qui suivit fut marquée par d'autres tentatives d'offensives d'un côté comme de l'autre, qui ne modifièrent pas les positions. Afin de parer aux attaques de son adversaire, Tuoba Tao avait établi son quartier général à Huazhou, à l'est de Chang'an, et plusieurs garnisons verrouillant l'accès à la vallée de la Wei : Yubi sur le cours inférieur la Fen, faisant face aux garnisons des Wei de l'Est (Pingyang, et le quartier général des armées à Taiyuan) et Puban vers la passe de Tong[2].

La fondation et la consolidation des Zhou du Nord

En 550, le fils de Gao Huan, Gao Yang, avait mis fin à la fiction du pouvoir des Wei de l'Est et fondé sa propre dynastie, les Qi (du Nord). Yuwen Tai ne le suivit pas, et resta dirigeant de fait de l’État jusqu'à sa mort en 556. Son fils Yuwen Jue prit la relève, se faisant nommer conseiller en chef (da zhouzai) de l'empereur, puis prenant le titre de Duc de Zhou, hautement symbolique puisqu'il avait été porté par un personnage antique idéalisé par la tradition confucéenne, Ji Dan. En 557, il destitua finalement l'empereur Wei et fonda une nouvelle dynastie, nommée Zhou, que l'on désigne par convention comme « Zhou du Nord » pour la distinguer de la dynastie antique du même nom. De fait, la cour impériale était placée sous la coupe de son cousin, Yuwen Hu. Celui-ci triompha en 557 de plusieurs intrigues à la cour, se débarrassant d'autres généraux influents, Dugu Xin et Zhao Gui, puis il fit déposer et tuer Yuwen Jue, qu'il remplaça par Yuwen Yu, qu'il fit à son tour déposer en 561 pour le remplacer par Yuwen Yong, l'empereur Wu des Zhou. Ce dernier accepta cette situation pendant une dizaine d'années, puis il renversa Yuwen Hu en 572, le tuant de ses propres mains[3].

Durant ces années, le pouvoir des Wei de l'Ouest/Zhou du Nord s'était renforcé, notamment à la suite de plusieurs réformes militaires. Malgré leurs échecs contre leur rival oriental, leurs troupes avaient connu une meilleure fortune en direction du Sud, face à la dynastie Liang, qui avait prospéré pendant les années de conflits qui avaient déchiré le Nord, mais s'était à son tour retrouvée plongée dans une guerre civile dévastatrice en 548, causée par Hou Jing, un général qui avait auparavant servi les Wei de l'Est et de l'Ouest. Un prince de la dynastie Liang en avait profité pour faire sécession dans la région du Sichuan, qui bordait le territoire des Wei de l'Ouest. Les Wei de l'Ouest s'étaient alliés à son frère, Xiao Yi, pour le vaincre, et en avaient profité pour annexer le Sichuan, ce qui fut un gain territorial de grande importance. Puis ils accueillirent un autre prince Liang, Xiao Cha, qu'ils aidèrent contre Xiao Yi. En 554, ils prirent la ville de Jiangling, point stratégique de la moyenne vallée du Yangzi, où Xiao Yi s'était réfugié, et le mirent à mort. Ils installèrent à sa place Xiao Cha, qui fonda la dynastie des Liang postérieurs, rivale de la dynastie Liang qui restait établie dans le Bas Yangzi. Cette victoire se solda par la déportation de 100 000 personnes depuis le Moyen Yangzi vers la région de Chang'an, permettant d'augmenter sa population et de faire venir des élites lettrées des Liang pour consolider l'administration, tandis qu'une grande partie de la riche vallée de la Han passait sous le contrôle des Wei de l'Ouest, qui furent donc à nouveau renforcés après une campagne méridionale[4]. En 557, la dynastie Liang aux abois fut renversée par la dynastie Chen, qui était ennemie des Qi du Nord, et fut donc plutôt une alliée de circonstance pour les Zhou du Nord dans un premier temps.

L'unification du Nord

Les réformes administratives et militaires ainsi que les conquêtes méridionales des Zhou du Nord avaient considérablement renforcé leur puissance. Dès qu'il eut repris en main le pouvoir impérial et son armée, l'empereur Wu commença à organiser de nouvelles campagnes contre les Qi du Nord, qui s'étaient enfoncés dans des troubles internes et n'étaient plus en mesure de le menacer sérieusement. En 575, fut levée une armée de 170 000 hommes, illustration des nouvelles capacités dont disposaient les Zhou, mais cela ne suffit pas à atteindre Luoyang, et les troupes durent battre en retraite, subissant une contre-attaque lors de son retour, lancée depuis la puissante garnison de Taiyuan, sur la rivière Fen, une base du pouvoir des empereurs Qi. L'année suivante, elle fut donc désignée comme cible prioritaire de la nouvelle offensive des Zhou, à la fin de l'année 576. Mais les troupes durent d'abord batailler plusieurs semaines pour capturer la garnison frontalière de Pingyang, et après une victoire à l'arraché Wu prit la décision de continuer vers Taiyuan, où il infligea à nouveau une défaite aux armées Qi. À ce stade, ces dernières n'étaient plus en mesure d'arrêter la progression des armées Zhou à l'intérieur de leur territoire. Leur capitale, Ye, tomba en deux jours. L'empereur des Qi, Gao Wei, s'enfuit vers l'est, mais il fut capturé et mis à mort à la fin de l'année 577. Le Nord de la Chine était à nouveau réunifié[5].

La fin de la dynastie des Zhou du Nord

Dans les plans de l'empereur Wu, il est probable qu'à la conquête des Qi devait succéder celle des Chen, et donc l'unification de la Chine entière. Les Chen avaient profité de la chute des Qi pour s'emparer d'une partie de leurs provinces les plus au Sud, mais ils furent aussitôt délogés par des troupes Zhou[6]. Wu trouva la mort en 578, ce qui leur offrit un répit. Son successeur, Yuwen Yun, l'empereur Xuan, a laissé l'image d'un souverain peu intéressé par les affaires du royaume, mais dont le caractère colérique pouvait être funeste pour ses conseillers. En fait, il semblerait avoir cherché à renforcer le pouvoir impérial en éliminant les membres puissants de la cour qu'il percevait comme une menace, et choisit de devenir un empereur retiré dès 579, sans doute pour faciliter le passage de pouvoir à son héritier présomptif. Mais il fut renversé par une coterie de hauts dignitaires l'année suivante, qui intronisèrent son frère Yuwen Chan (l'empereur Jing). Par la suite, la cour passa sous la coupe du général Yang Jian. En 581, il détrôna puis fit mettre à mort l'empereur, mettant fin à la dynastie Zhou du Nord. Il fonda la dynastie Sui (581-618), qui devait mener à bien la réunification de la Chine[7].

Les élites

Une des spécificités des dynasties des Wei de l'Ouest et des Zhou du Nord est d'avoir été dominée par une élite guerrière, constituant une véritable oligarchie dans laquelle les empereurs n'avaient pas une position aussi prééminente que dans les autres dynasties du Haut Moyen-Âge chinois, sans doute un héritage de la camaraderie guerrière entre les généraux qui s'étaient implantés à Chang'an pour constituer cet État, renforcé par les alliances matrimoniales qui assurèrent la cohésion du groupe après la chute de la dynastie. Afin d'organiser leur État, ils durent coopérer avec les élites locales de la région de l'Intérieur des passes, qui occupait une position périphérique dans la Chine de l'époque, étant économiquement moins riche et culturellement moins raffinée que le Sud ou le Nord-Est. Les élites marchandes originaires des pays situés à l'autre extrémité de la Route de la Soie, en premier lieu les Sogdiens, furent également associées à l'administration. Cette période vit ainsi la constitution d'un groupe aristocratique aux origines diverses qui devait former le cœur de l'élite des empires Sui et Tang, dont les futures familles impériales ont alors émergé.

Une oligarchie guerrière

Le groupe des fondateurs des Wei de l'Ouest/Zhou du Nord était originaire du milieu des garnisons frontalières situées sur la frontières septentrionale de l'empire des Wei du Nord, les « Six garnisons », souvent issus des peuples du Nord (Xianbei, Xiongnu), mais évoluant depuis longtemps au contact des populations chinoises (Han), avec lesquelles des alliances matrimoniales avaient été conclues, constituant un contexte ethnique « hybride ». Les élites des Zhou du Nord venaient plus précisément de la garnison de Wuchuan (Mongolie Intérieure de nos jours). Après avoir été dissipé durant l'époque de la révolte des Six garnisons, ils s'étaient retrouvés au service du général Erzhu Rong, et organisés autour de Heba Yue, qui était devenu leur chef militaire. Quand il fut chargé par Erzhu Rong de reprendre la région de l'Intérieur des passes, ils le suivirent, et lorsqu'il mourut ils désignèrent pour le remplacer celui qui était jugé le plus capable d'entre eux, Yuwen Tai[8].

Ce groupe de généraux dirigea de fait les Wei du Nord autour de Yuwen Tai, choisi pour ses qualités de meneur d'homme suivant les habitudes des peuples nomades du Nord, mais qui semble avoir considéré les autres membres de sa clique comme des pairs ; l'empereur des Wei n'avait qu'un rôle honorifique. Cette élite militaire était généralement originaire de groupes de peuples du Nord installés depuis plusieurs générations au service des Wei du Nord. La tribu des Yuwen était ainsi d'origine Xiongnu, mais depuis longtemps assimilée aux Xianbei[9]. Elle continua à exercer sa domination sur l’État tant que ses membres se révélèrent suffisamment forts pour le conserver : Yuwen Hu qui domina la cour de 556 à 572, lors de la fondation de la dynastie, sans monter sur le trône (ce qui indique un certain respect du principe dynastique)[10], puis Yuwen Yong, l'empereur Wu[11] ; d'autres membres du clan jouèrent un rôle important, comme Yuwen Xin (523-586) qui fut un des généraux menant à bien la conquête des Qi, avant de soutenir la chute de son propre lignage en appuyant Yang Jian dans sa prise de pouvoir[11]. Mais les jeunes successeurs de Yuwen Yong/Wu s'avérant moins vigoureux que celui-ci, ils ne purent conserver leur position : l'exercice du pouvoir reposait parmi cette élite militaire sur les qualités de commandement de celui qui l'exerçait. Dans ce milieu, l'autorité « charismatique » prenait largement le pas sur le principe de légitimité dynastique. La cohésion de ce groupe explique sans doute pourquoi le changement dynastique ne s'est pas traduit par l'élimination du clan Yuwen, dont plusieurs membres exercèrent des fonctions importantes sous les Sui, comme Yuwen Kai, frère de Yuwen Xin, architecte de la reconstruction de Chang'an et du creusement du Grand Canal[12], et au début des Tang.

Les membres du cercle de Yuwen Tai étaient surnommés les « piliers de l’État » (zhuguo) et avaient reçu le vieux titre honorifique de « Duc » (gong). S'y trouvaient les autres grandes figures de la vie politique et militaire des Wei de l'Ouest/Zhou du Nord, issues des rangs de la garnison de Wuchuan, comme le général Dugu Xin, qui fut par la suite acculé au suicide par Yuwen Hu[13] ; Yang Zhong, élevé au rang honorifique de Duc de Sui[14] ; Li He, fait Duc de Tang[15]. Ce groupe avait renforcé sa cohésion par des alliances matrimoniales, puisque Dugu Xin avait marié ses filles à Yuwen Yu, l'empereur Mingdi, fils de Yuwen Tai, à Yang Jian, fils de Yang Zhong et premier empereur Sui, et à Li Bing, fils de Li He, union de laquelle naquit Li Yuan, premier empereur Tang[16] - [17].

L'historien Chen Yinke a proposé que l'élite dirigeante contrôlant les empires des Zhou du Nord, des Sui et des premiers Tang (jusqu'à la fin du VIIe siècle) soit fondamentalement la même, construite autour de sa base établie dans le Guangzhong sous la direction des Yuwen et de leur clique. En fait plusieurs incidents éclatant entre proches de Yuwen Tai dès sa mort montrent que ce groupe n'est pas si soudé que cela. Les recherches suivantes ont montré que le personnel politique connaît dans l'ensemble un renouvellement important entre le début et la fin des Zhou du Nord, et même si l'élite dirigeant ensuite l'empire des Sui comprend une forte proportion de gens originaires du nord-ouest, il y a eu beaucoup de changements dans sa composition, et aux débuts des Tang les liens personnels et politiques priment sur le régionalisme[18].

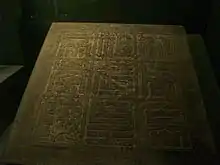

La proximité de statut entre les membres du clan Yuwen et les autres hauts dignitaires des Zhou du Nord se voit également dans leurs sépultures, situées au nord-ouest de Xianyang, là où se trouvaient déjà des tombes impériales des Han, et où les Sui devaient également se faire inhumer. Le mausolée de Xiaoling, la tombe de l'empereur Wu et de son épouse l'impératrice Ashina (morte en 582), fille d'un khan turc, a été dégagée. Elle comprend un couloir d'entrée comprenant des niches, scellé par des portes, ouvrant sur la chambre funéraire (5,5 × 3,8 m), au sol pavé et aux murs en terre damée, ouvrant sur une petite salle arrière. L'essentiel du matériel funéraire a été mis au jour dans les niches du couloir d'accès, témoignant sans grande surprise d'un mélange entre les traditions chinoises et nomades : environ 150 figurines en céramique (serviteurs, fantassins, cavaliers, porte-enseignes, musiciens, gardiens de tombes humains et animaux, des bâtiments, etc.), quelques bijoux en or et jade, le sceau de l'impératrice, une ceinture en bronze, des jarres caractéristiques de la culture des steppes. Sa taille modeste, l'absence de décor mural, de tumulus et de statues à l'extérieur la singularisent par rapport aux tombes des dynasties chinoises contemporaines. Cela résulte d'un choix de l'empereur, qui voulait une sépulture simple. Surtout, elle ne se distinguait apparemment pas des tombes des grands dignitaires, qui comprennent un matériel funéraire identique et suivent une organisation architecturale similaire, comprenant une chambre à laquelle était parfois ajoutée à l'arrière une plus petite chambre funéraire, avec une rampe d'accès disposant parfois de niches pour les offrandes funéraires. Cela reflète manifestement une absence de volonté de la famille impériale de se distinguer de ses pairs en émettant des lois somptuaires, comme il en existait notamment dans le Sud, et illustre là encore la proximité entre les membres du clan Yuwen et les élites militaires de leur empire[19].

L'émergence d'une élite administrative aux origines diverses

Isolés dans une région d'où ils n'étaient pas originaires et où ils n'avait pas d'appui, les généraux originaires des garnisons du Nord avaient dû s'appuyer sur les élites locales pour organiser leur administration et leur armée, et leur confièrent des charges et titres honorifiques en échange de leur appui[20]. Une des politiques les plus intrigantes des Wei de l'Ouest/Zhou du Nord vis-à-vis des populations de leur région d'accueil se présente d'abord comme le contre-pied des lois de sinisation prises par les Wei du Nord à la fin du Ve siècle, qui avaient joué un rôle dans les révoltes causant leur chute, par l'abrogation en 549 de la pratique de donner des noms en chinois aux Xianbei, et à l'inverse la mise en place du don de noms xianbei à des membres d'autres ethnies, notamment celui du lignage Yuwen, souvent en guise de gratification, ce qui devait d'une certaine manière répondre à une volonté d'inclure ces personnes dans le nouvel État et son appareil militaire[21]. De fait, fut privilégiée une politique d'intégration vis-à-vis des élites originaires de la région de Chang'an, que ce soit dans l'administration civile ou dans l'armée (ce qui était plutôt inhabituel vu que les Han étaient souvent exclus des responsabilités militaires dans le Nord). Cela fut d'autant plus aisé que cette région, plutôt excentrée et isolée par rapport au reste de la Chine du Nord sous les Wei du Nord, n'avait pas d'élite locale puissante contrairement aux régions orientales, leur lignages majeurs ne constituant donc pas une menace potentielle pour les arrivants. Du reste, cette région aussi avait connu sa propre hybridation entre les lignages Han et ceux issus des peuples venus de l'Ouest, en premier lieu les Qiang[22]. Les fouilles des tombes aristocratiques provinciales permettent de mieux connaître d'autres membres du groupe des élites des Zhou du Nord, comme la tombe du général et gouverneur Li Xian (mort en 569) et de son épouse Wu Hui (morte en 547), mise au jour à Guyuan dans le Ningxia, à l'ouest de l'empire. Il s'agit de la plus grande sépulture de la période mise au jour en dehors du voisinage de Chang'an, constituée d'une seule chambre funéraire à plafond en forme de dôme et d'une rampe d'accès comprenant trois conduits à air verticaux[23]. Elle a livré, en plus des figurines funéraires caractéristiques de l'époque, un bol en verre et un broc en argent doré d'inspiration occidentale (la forme est d'inspiration sassanide et les motifs renvoient à des modèles centre-asiatiques ou gréco-romains), ce qui reflète à l'importance culturelle et commerciale de la Route de la Soie à cette période[24].

Cela n'empêcha pas Yuwen Tai de s'appuyer sur des lettrés profondément ancrés dans la tradition chinoise, en premier lieu Su Chuo (498-546), qui avait servi dans l'administration des Wei du Nord, et fut un acteur majeur des réformes administratives et fiscales sous les Wei de l'Ouest[25] ; il employa par la suite Lu Bian (mort en 577), qui était en revanche originaire des régions orientales, et avait suivi l'empereur des Wei lorsqu'il s'était réfugié à Chang'an[26]. Cet apport extérieur fut essentiel pour l'essor de l’État des Wei de l'Ouest/Zhou du Nord. Mais il eut le plus grand mal à attirer et à conserver les élites lettrées chinoises, qui préféraient évoluer à la cour des Qi du Nord et des Chen, plus réputées intellectuellement, que dans le Nord-Ouest qui n'était vu que comme une contrée reculée et inculte, le Nord-Ouest ne formant pas de lettrés de renom. Mais des efforts furent entrepris pour promouvoir les études lettrées, à l'initiative là encore de Yuwen Tai et Su Chuo, ce qui fit qu'à partir de la fin des Zhou du Nord, l'élite du Nord-Ouest avait gagné en qualité dans les arts littéraires. Elle fut aidée en cela par ses victoires militaires, notamment la prise de Jiangling aux Liang et la capture des lettrés qui s'y trouvaient, qui permit de renforcer l'administration et de vivifier la vie intellectuelle et littéraire. Parmi les « prises » de qualité, se trouvaient Pei Zheng qui fut employé pour la réforme de l'administration, et surtout Yu Xin, un des plus grands poètes de l'époque, dont les princes Yuwen You et Yuwen Zhao furent les mécènes et les élèves, et qui fut également employé par l'empereur Wu pour rédiger des hymnes rituels pour les sacrifices ancestraux impériaux. Mais d'autres comme Yan Zhitui préférèrent fuir chez les Qi, où la vie intellectuelle était plus élevée. La conquête des Qi par les Zhou devait faire venir plus de lettrés à Chang'an, dont le même Yan Zhitui qui revint de force, puis celle des Chen par les Sui paracheva le phénomène, qui permit de faire de cette ville une véritable capitale culturelle[27]. De la même manière, la culture matérielle des Zhou du Nord, telle qu'attestée dans les sépultures, devait progressivement être supplantée par celle issue des Qi du Nord, sans doute jugée plus raffinée par les élites, après la capture d'artistes des régions du Nord-Est[28]. Se constitua ainsi progressivement une élite hybride, dont les valeurs combinaient l'esprit martial des élites xianbei issus des garnisons du Nord, appréciant la guerre et la chasse, et la culture lettrée chinoise, qui devait fournir le socle de l'élite des empires Sui et Tang[29].

Les fouilles de sépultures permettent également d'appréhender le milieu des élites d'origine occidentale, venues grâce à l'essor de la Route de la Soie[30]. Il s'agit avant tout de Sogdiens ayant servi la cour des Wei de l'Ouest/Zhou du Nord, dont les tombes ont été mises au jour dans le voisinage de Chang'an. L'un d'eux, An Qie (mort en 579), portait le titre de sabao, qui semble être la transcription en chinois du terme sogdien signifiant « chef de caravane », donc le chef de la communauté des marchands sogdiens installés dans l'empire, servant de relais entre ceux-ci et le pouvoir impérial ; sa couche funéraire en dalles de pierres sculptées le représente par ailleurs accomplissant une mission diplomatique chez les Turcs. Un autre de ces personnages, Kang Ye (mort en 571), portait le titre de « Maître céleste » (datianzu), manifestement une fonction religieuse (liée peut-être au zoroastrisme ?)[31]. À proximité a également été exhumée la tombe de Li Dan (mort en 564), qui était quant à lui originaire du Cachemire et fut accueilli à la cour de Chang'an.

Gouvernement et administration

Si les empires des Wei de l'Ouest et des Zhou du Nord reposèrent sur des bases économiques plus fragiles que celles de leurs rivaux orientaux et méridionaux, et que leurs accomplissements culturels furent pareillement plus modestes, ils mirent en place une organisation militaire et administrative d'une efficacité redoutable, qui devait leur permettre de réaliser progressivement d'importantes conquêtes, face à des adversaires pourtant au départ mieux dotés en moyens militaires, démographiques et économiques. Cette organisation posa les bases des empires des Sui et des Tang, qui la prolongèrent.

La formation d'une puissance militaire

Yuwen Tai et sa clique durent donc rapidement organiser la mise en place d'un appareil administratif et militaire en s'associant aux élites locales. Le groupe issu des garnisons du Nord n'était pas assez nombreux pour assurer la défense de leur territoire face aux troupes nettement plus nombreuses de Gao Huan. Ils mobilisèrent d'abord les milices dont disposaient les notables locaux, recrutées parmi les dépendants de leurs domaines et circonscriptions administratives, les « troupes locales » (xiang bing). Cela explique l'entente rapide avec les élites de la région de Chang'an, cette première organisation comprenant une hiérarchie, dont l'encadrement des unités de base fut confié à ces notables en fonction de leur influence sociale et de leurs talents militaires. Par la suite fut organisé le système des « Vingt-quatre armées », appelé aussi fubing. Les « piliers de l’État » (six en principe, mais leur nombre a crû avec le temps) conservaient l'état-major, puis en dessous venaient douze grands généraux (da jiangjun) qui commandaient chacun deux corps d'armée dirigés par des généraux, soit en tout vingt-quatre armées, elles-mêmes divisées en un nombre indéterminé de bataillons. Les soldats étaient enregistrés dans des unités appelées fubing, des circonscriptions militaires, et bénéficiaient en échange d'exemptions de taxes et de corvées. Dans les détails, on ignore comment le recrutement de ces troupes fut effectué, et quel rôle ont joué les milices locales dans leur formation, si elles y ont été intégrées ou non, de même qu'il n'est pas clair si les soldats inscrits dans les fubing devaient aussi cultiver la terre - et donc si ces unités étaient des colonies militaires agricoles (sur le modèle de celles des Cao-Wei et des Wei du Nord). Il est en tout cas évident que les moyens militaires augmentèrent considérablement, avec la constitution de troupes d'infanterie nombreuses, et que les familles enregistrées sur les registres militaires constituaient une grande partie de la population de l’État. Cette armée avait des origines ethniques diverses, et son encadrement était fait par des membres des élites locales, n'ayant pas de liens de clientèle avec l'état-major militaire, qui restait d'origine xianbei et d'implantation récente dans la région, ce qui explique pourquoi il n'y avait pas de « seigneurs de guerre » chez les Zhou du Nord. De fait, le métier des armes ne fut plus monopolisé par les peuples non-chinois, et ouvert aux gens du commun (min) de toutes origines, ce qui constitua sans doute un grand changement. Par la suite l'empereur Wu renforça son contrôle sur les Vingt-quatre armées en les intégrant dans la garde impériale. À l'issue de ses réformes militaires il pouvait mobiliser 170 000 soldats pour envahir les Qi. C'est sur cette base que les Sui et les Tang unifièrent la Chine puis étendirent son territoire, en reprenant l'organisation militaire des Zhou du Nord, avec le système des fubing qui fut en place jusqu'au VIIIe siècle[32].

Des réformes administratives d'inspiration archaïsante

D'autres importantes réformes furent entreprises durant le « règne » de Yuwen Tai, sous la direction de ses ministres, en premier lieu Su Chuo auquel la tradition historiographique chinoise attribue un rôle crucial[33]. Celui-ci avait rédigé un Édit des six points (Liutiao zhaoshu) devant servir de ligne directive à la réforme de l'administration, qui était destiné à être étudié par ceux qui souhaitaient la servir ; ces six principes étaient d'avoir un cœur pur, un comportement honnête servant de modèle éducatif, d'utiliser toutes les terres agraires, de promouvoir les gens compétents, d'avoir de la compassion dans les affaires de justice, et de construire un système équitable de taxes et de corvées. Su Chuo rédigea également à la demande de Yuwen Tai la Grande proclamation (Dagao), une apologie de Yuwen Tai et une légitimation de son rôle en tant que dirigeant de fait de la cour des Wei du Nord, dont le style littéraire, repris du Classique des documents, devait servir de modèle aux textes officiels. De fait ces années virent une organisation de l'appareil administratif, du système de taxation et de recensement de la population, réformes poursuivies par le ministre Lu Bian après la mort de Su Chuo en 547, puis assisté à partir de 554 par Pei Zheng, un lettré méridional déporté depuis les territoires des Liang. Comme on entendait simplifier l'appareil bureaucratique, qui reposait jusqu'alors sur le Département des Affaires d’État (shangshu sheng) supervisant divers ministères, comme dans les autres empires de la période de division, et souvent tenus par l'oligarchie militaire, le gouvernement central fut réorganisé suivant le modèle qu'on voulait inspiré de l'antique dynastie Zhou, tel que présenté dans un classique d'importance mineure daté en réalité de l'époque Han, L'administration des Zhou (Zhouguan ; aussi connu sous le nom de Rites des Zhou, Zhouli), qui reflétait plutôt une conception centralisée et hiérarchisée du pouvoir. On instaura en 556, après de longs atermoiements, le système des « Six administrations » (liuguan) inspiré de ce texte, soit : l'« administration du Ciel » (tianguan), qui consistait en la chancellerie autour du premier ministre ; l'« administration de la Terre » (diguan) qui gérait les affaires publiques et éducatives ; l'« administration du Printemps » (chunguan) qui supervisait les rites ; l'« administration de l’Été » (xiaguan) qui s'occupait des affaires militaires ; l'« administration de l'Automne » (qiuguan) chargée de la justice ; l'« administration de l'Hiver » (donguan) pour les travaux publics[34]. Cette réforme « archaïsante » fut accompagnée par d'autres de même inspiration, comme l'octroi de titres repris de l'époque antique des Zhou aux grands personnages de la cour, puis l'adoption de rituels impériaux inspirés par les textes de l'époque des Zhou antiques. Yuwen Tai fut nommé premier ministre afin de diriger la politique de l’État, poste repris aux débuts des Zhou du Nord par son neveu Yuwen Hu qui dirigea à son tour l’État. Mais après son éviction par l'empereur Wu ce poste perdit ses prérogatives importantes afin de ne pas menacer le monarque, jusqu'à son attribution à Yang Jian qui lui conféra plus de pouvoir et s'en servit pour préparer sa prise de pouvoir. Il apparaît donc que les évolutions de la structure administrative n'empêchèrent pas les rapports de force d'évoluer suivant la personnalité des détenteurs des différentes charges majeures, tous issus du même groupe[35].

La capitale de l'empire, Chang'an, connut de nombreux travaux visant à lui redonner son lustre d'antan (quand elle était la capitale de la dynastie Han). Son organisation n'est connue que par les textes, car elle fut profondément remaniée par les grands travaux de l'époque Sui. Le plan général de la ville devait suivre celui de l'époque tardive des Han, avec une muraille percée de douze portes. La ville était marquée par la présence d'une vaste ville-palais impériale qui occupait sa partie nord, bordée par un autre complexe palatial à l'est, destiné au prince héritier. L'agencement de la ville-palais suivait un modèle qui se voulait là encore inspiré des Zhou antiques, dont le palais aurait été marqué par la présence de cinq portes et de trois grandes cours. Le palais des Zhou du Nord était en fait organisé autour d'une vaste cour principale, la Cour de la Rosée ou Cour extérieure, bordée par la Porte de la Rosée, un pavillon qui servait pour les audiences impériales. D'autres palais avaient été érigés dans d'autres quartiers de la capitale ainsi que dans ses faubourgs, de même que de vastes jardins impériaux, suivant une habitude classique dans les capitales impériales chinoises[36].

Les Wei de l'Ouest et les Zhou du Nord promulguèrent par ailleurs chacun un nouveau code pénal, reposant largement sur ceux des dynasties les ayant précédé. La réglementation agraire instaurée par les Wei du Nord (juntian, le système des « champs égalitaires »[37], lui aussi inspiré des textes antiques relatifs à la première dynastie Zhou idéalisée) fut poursuivie, afin d'assurer une distribution des terres disponibles (prises par l’État parce qu'incultes ou bien à la suite de confiscations) à tous les foyers d'agriculteurs, évaluée en fonction de leur taille, à condition qu'ils payent des taxes à l’État, sans quoi les terres leur étaient retirées. Mais, comme auparavant, elle ne put être mise en place de façon efficace. Parallèlement, des travaux d'aménagements hydrauliques furent conduits afin d'augmenter la surface en culture, autour de Chang'an et dans la région du cours moyen du fleuve Jaune. Les mesures contre les monastères bouddhistes et taoïstes entreprises sous le règne de Wu (voir plus bas) eurent aussi un volet administratif et économique puisqu'elles se soldèrent par des confiscations de terres qui furent redistribuées, et celles des trésors des temples, en plus du retour forcé à la vie laïque des moines, qui les privait des exemptions fiscales dont ils bénéficiaient auparavant.

Politique religieuse

Bien que le bouddhisme ait eu une grande popularité, dans la continuité de l'époque des Wei du Nord, les empereurs des Zhou du Nord ont plutôt penché en faveur du taoïsme. Déjà la cour des Wei de l'Ouest avait accueilli le maître taoïste Chen Baochi, puis son disciple Li Shunxing, qui fut placé à la tête de l'Ermitage du pavillon à étage (Louguan), la principale institution taoïste de Chang'an[38]. Wu des Zhou du Nord, qui avait patronné en 563 la compilation d'un canon bouddhique, se tourna résolument dans les années qui suivirent vers le taoïsme. En 567, il reçut une initiation taoïste du maître Wei Jingsi, installé au Mont Hua et représentant de l'école du Maoshan. Dans les années qui suivirent, il organisa des débats entre les trois enseignements (confucianisme, taoïsme et bouddhisme), qui proclamèrent d'abord la suprématie du taoïsme, mais l'empereur commandita également des traités à des moines bouddhistes qui affirmèrent la prééminence de leur religion. En 574, Wu prit finalement la décision radicale d'interdire le bouddhisme et le taoïsme, avec le retour à la vie laïque des moines, la destruction des monastères, de leurs écrits et leurs statues, et la confiscation de leurs richesses (dont leurs vastes domaines). Mais quelques jours plus tard il promulgua un décret fondant un monastère taoïste, l'Ermitage pour communiquer avec le Tao (Tongdao guan), afin de servir de centre d'étude et d'enseignement du taoïsme, qui devenait la religion officielle de l’État. C'est probablement aux membres de cet ermitage qu'il faut attribuer la paternité d'une vaste encyclopédie sur le taoïsme, l’Essentiel des secrets suprêmes (Wushang biao), dans laquelle on trouvait notamment des textes rituels qui auraient été rédigés par l'empereur. Wu confirma sa défiance envers le bouddhisme après la conquête des Qi du Nord (en 577), où le bouddhisme avait les faveurs des élites, en étendant à celui-ci les mesures anti-bouddhiques déjà prises dans son empire, mais sa mort peu après signa l'arrêt de cette politique. Son successeur Xuandi autorisa à nouveau le bouddhisme, religion qui avait les faveurs de l'homme fort de la cour et futur fondateur de la dynastie Sui, Yang Jian[39].

Liste des empereurs

- Xiaomindi (Yumen Jue) (557 - 557)

- Mingdi (Yumen Yu) (557 - 561)

- Wudi (Yumen Yong), empereur de Chine du Nord-Ouest (561 - 577) puis de Chine du Nord (577 - 578)

- Xuandi (Yumen Yun) (578 - 579)

- Jingdi (Yumen Chan) (579 - 581)

Références

- Graff 2002, p. 100-103

- Graff 2002, p. 104-106

- Xiong 2009, p. 24-25

- Xiong 2009, p. 19

- Graff 2002, p. 111-113

- Xiong 2009, p. 20

- Xiong 2009, p. 25

- Graff 2002, p. 102-103

- Xiong 2009, p. 653-654

- Xiong 2009, p. 654

- Xiong 2009, p. 656

- Xiong 2009, p. 655

- Xiong 2009, p. 137

- Xiong 2009, p. 543

- Xiong 2009, p. 27

- (en) H. J. Wechsler, « The founding of the T'ang dynasty: Kao-tsu (reign 618–26) », dans D. C. Twitchett et J. K. Fairbank (dir.), The Cambridge History of China: Sui and T'ang China, 589–906, vol. 3, Cambridge, 1979, p. 150-151

- Sur l'importance de l'héritage des Xianbei chez les premiers Tang : (en) S. Chen, Multicultural China in the Early Middle Ages, Philadelphie, 2012, p. 4-38.

- Dien 2019, p. 235-236.

- Dien 2007, p. 188-189 et 94-95

- Graff 2002, p. 108

- Les finalités exactes de cette politique sont depuis longtemps débattues. Cf. (en) A. E. Dien, « The Bestowal of Surnames under the Western Wei-Northern Chou: A Case of Counter-Acculturation », dans T'oung Pao, Second Series 63 2/3, 1977, p. 137-177

- Graff 2002, p. 115-116

- Dien 2007, p. 95

- (en) J. C. Y. Watt (dir.), China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD, New York, New Haven et Londres, Metropolitan Museum of Art et Yale University Press, 2004, p. 255-258

- Xiong 2009, p. 477

- Xiong 2009, p. 340

- (en) X. Tian, « From the Eastern Jin through the early Tang (317–649) », dans Kang-i Sun Chang et S. Owen (dir.), The Cambridge History of Chinese Literature, Volume 1: To 1375, Cambridge, 2010, p. 281-282

- (en) J. C. Y. Watt (dir.), China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD, New York, New Haven et Londres, Metropolitan Museum of Art et Yale University Press, 2004, introduction p. xxii

- Graff 2002, p. 116

- Cf. par exemple (en) J. A. Lerner, Aspects of Assimilation: The Funerary Practices and Furnishings of Central Asians in China, Sino-Platonic Papers 168, Philadelphie, 2005

- (en) Xi’an Municipal Institute of Archaeology and Preservation of Cultural Relics, « Tomb of Kang Ye of the Northern Zhou in Xi’an, Shaanxi », Chinese Archaeology, vol. 9, , p. 23-38 (lire en ligne) ; (en) Zheng Y., « Notes on the Stone Couch Pictures from the Tomb of Kang Ye in Northern Zhou », Chinese Archaeology, vol. 9, , p. 39-46 (lire en ligne)

- Graff 2002, p. 107-111

- Cf. la traduction de sa biographie issue du Livre des Zhou : (en) C. Goodrich, The Biography of Su Ch'o, Berkeley, 1961.

- Xiong 2009, p. 332

- Sur les réformes de cette période et leurs motivations, voir (en) S. Pearce, « Archaizing Reform in Sixth-Century China », dans S. Pearce, A. Spiro, et P. B. Ebrey (dir.), Culture and Power in the Reconstitution of the Chinese Realm, 200–600, Cambridge (Mass.), 2001, p. 149-178

- (en) V. C. Xiong, Sui-Tang Chang'an: a study in the urban history of medieval China, Ann Arbor, 2000, p. 25-28

- Xiong 2009, p. 144

- J. Lagerwey, « Religion et politique pendant la période de Division », dans Id. (dir.), Religion et société en Chine ancienne et médiévale, Paris, 2009, p. 415.

- Ibid., p. 420-422

Bibliographie

- (en) Victor Cunrui Xiong, Historical Dictionary of Medieval China, Lanham, Scarecrow Press, coll. « Historical dictionaries of ancient civilizations and historical eras », , 731 p. (ISBN 978-0-8108-6053-7, lire en ligne)

- (en) David A. Graff, Medieval Chinese Warfare, 300-900, Londres et New York, Routledge, coll. « Warfare & History »,

- (en) Albert E. Dien, Six Dynasties Civilization, New Haven, Yale University Press, coll. « Early Chinese civilization series »,

- (en) Mark Edward Lewis, China Between Empires : The Northern and Southern Dynasties, Cambridge et Londres, Belknap Press of Harvard University Press, coll. « History of imperial China »,

- (en) Andrew Eisenberg, Kingship in Early Medieval China, Leyde, Brill, , « The Northern Zhou Case », p. 127-165

- (en) Albert E. Dien, « Western Wei-Northern Zhou », dans Albert E. Dien et Keith N. Knapp (dir.), The Cambridge history of China, Volume 2, The Six dynasties, 220-589, Cambridge, Cambridge University Press, , p. 210-236

- François Martin et Damien Chaussende (dir.), Dictionnaire biographique du haut Moyen Âge chinois, Paris, Les Belles Lettres,