Croisset

Croisset est un hameau de Canteleu en Seine-Maritime, sur la rive droite de la Seine, en face de la boucle du Petit-Quevilly et proche de la ville de Rouen.

| Croisset | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Seine-Maritime |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 26′ 29″ nord, 1° 02′ 18″ est |

| Localisation | |

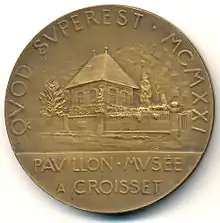

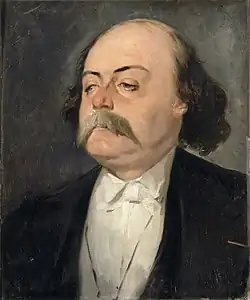

Ce lieu doit sa célébrité à Gustave Flaubert qui y vécut pendant 35 ans et y écrivit l’essentiel de son œuvre dans une maison située au bord de la Seine. Il ne subsiste plus rien de cette habitation qui a été rasée à la fin du XIXe siècle. Seul un pavillon de jardin a été préservé, aménagé aujourd'hui en petit musée Flaubert.

À Croisset se trouve l'ancienne mairie de Canteleu, inspirée de l'hôtel de ville de Stockholm.

Croisset a donné son nom à l'écrivain Francis de Croisset (1877-1937), de son nom de naissance Franz Wiener, qui prit ce pseudonyme en souvenir de Flaubert, avant d'obtenir officiellement un changement de nom en 1911.

Le cadre

Le hameau de Croisset, étiré au bord de la Seine alors que le village (devenu ville) et son église se trouvent sur la colline, était tout à fait campagnard au milieu du XIXe siècle, même si sur le bord de la Seine, à l'embouchure de la rivière Cailly, existaient des chantiers navals[1] et une papeterie[1] aux XVIIe et XIXe siècles. C'est à partir de ces chantiers navals où l'on fabriqua des péniches que s'est développée au milieu du XIXe siècle une zone industrielle longée par le Boulevard Flaubert qui le coupe du fleuve. Il reste cependant adossé à la forêt de Canteleu qui, malgré son urbanisation importante à partir de 1950, se revendique comme la Porte-Ouest de l’agglomération rouennaise et son poumon vert, avec la forêt qui couvre 70 % du territoire de la commune.

Émile Zola a peint en quelques lignes le Croisset du XIXe siècle dans son récit de l’enterrement de Gustave Flaubert, le : « Croisset est simplement un groupe de maisons, bâties au bord de la Seine, et qui dépendent de la paroisse de Canteleu, dont la vieille église est plantée tout en haut, dans les arbres. La route est superbe, une large voie qui serpente au flanc des prairies et des champs de blé ; et à mesure qu’on s’élève, la plaine se creuse, l’immense horizon s’élargit, à perte de vue, avec la coulée énorme et la Seine, au milieu des villages et des bois. À gauche, Rouen étale la mer grise de ses toitures, tandis que des fumées bleuâtres, à droite, fondent les lointains dans le ciel[2] ».

Le pavillon Flaubert

La maison de famille

Le père de Flaubert, chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen où il occupe un logement de fonction (aujourd'hui musée Flaubert et d'histoire de la médecine), achète en avril 1844 une maison de campagne à Croisset, un hameau de Canteleu, à portée de fiacre de Rouen. Gustave, qui a abandonné ses études de droit à Paris pour des raisons de santé et pour se consacrer à l’écriture, y viendra d’abord à la belle saison, dès 1844, avant de s'y installer en 1851 avec sa mère veuve et sa nièce Caroline, née en 1846 et orpheline de mère presque dès sa naissance, et dont Gustave assure la charge.

Maison de famille où les Flaubert se retrouvent après la mort du père et de la sœur de Gustave en 1846, la maison, propriété de sa mère veuve, deviendra le domicile de Gustave Flaubert et son lieu de travail, et, malgré les difficultés financières des héritiers, il y habitera jusqu’à sa mort en 1880. En effet, la propriété de Croisset appartenait depuis 1872 à sa nièce Caroline, épouse Commanville, à qui sa grand-mère madame Flaubert l’avait léguée à sa mort, à la condition expresse que Gustave y ait un endroit pour dormir et travailler, ce qui fut respecté.

La maison de Flaubert

Construite au XVIIe siècle et ancienne propriété des moines de l'abbaye de Saint-Ouen, la maison de Flaubert était une jolie construction blanche assez grande, à un étage, située au bord de la Seine, avec à l’arrière un jardin qui constituait un petit parc au pied d’une colline où se trouvaient le village (devenu ville) de Canteleu et son église. Selon la nièce de Flaubert, la maison avait été enlaidie par des travaux effectués au début du XIXe siècle, mais les frères Goncourt parlent de « jolie habitation », ce que confirme la reproduction d’un tableau peint à une époque indéterminée[3]. Sur la gauche, au coin du jardin, séparé de la maison par une allée de tilleuls centenaires, s’élevait un pavillon de jardin qui subsiste seul aujourd’hui.

Maupassant a, lui aussi, évoqué avec admiration cette maison dans un article de Gil Blas en novembre 1890 : « Toute blanche, datant du XVIIe siècle, séparée de la Seine par un gazon et par un chemin de halage, elle regardait la magnifique vallée normande qui va de Rouen au port du Havre. Les grands navires, remorqués lentement vers la ville et vus des fenêtres du cabinet de travail de Gustave Flaubert, semblaient passer dans le jardin[4] ».

L’intérieur était composé de pièces peu nombreuses, mais vastes avec une salle à manger « agréable et gaie » au rez-de-chaussée et des chambres à l’étage selon la description de la nièce de Flaubert dans Souvenirs intimes[5], étage où se trouvait aussi le cabinet de travail de Flaubert, dans l’angle le plus à l’ouest de la maison : c’était une vaste pièce basse de plafond avec deux fenêtres donnant sur la Seine et trois autres ouvertes sur le jardin et la colline, meublée d’une grande table de travail ronde, d’un divan-lit et de grandes bibliothèques murales avec un bric-à-brac oriental. On possède la description minutieuse du cabinet de travail de Gustave Flaubert par le Journal des Goncourt du [6]. Gustave Flaubert élabora l’essentiel de son œuvre dans cette pièce qui lui servait de gueuloir où il essayait à voix forte l’harmonie de ses phrases. Ce cabinet de travail a été en partie reconstitué dans le pavillon de jardin, seul vestige actuel de la propriété.

Ce pavillon au bord de l’eau était séparé de la maison par une allée de vieux tilleuls sous lesquels Flaubert aimait se promener et il y accueillait ses invités en visite. Sa nièce le décrit ainsi : « Le petit salon, tel était le nom que nous lui donnions, a toujours été un lieu de réunion… Il était meublé d’un mobilier Empire acajou et drap rouge ; ses quatre fenêtres avaient des rideaux de calicot blanc bordés de rouge ; deux bibliothèques remplies de livres avaient été faites exprès pour s'adapter aux deux côtés de la porte d'entrée, et un large bureau se dressait au milieu de la pièce. Sur ce bureau, mon oncle n'a jamais écrit[5] ». Il y a reçu souvent ses amis Maxime Du Camp et Louis Bouilhet, et des écrivains avec lesquels il avait des affinités comme Théophile Gautier, les frères Goncourt (qui racontent leur visite dans leur Journal du ), George Sand, Ivan Tourgueniev, puis José-Maria de Heredia, Zola, Daudet ou Maupassant.

Flaubert et Croisset

Gustave Flaubert est resté attaché toute sa vie à Croisset qu'il évoque avec affection dans une lettre écrite en Égypte en 1850 : « Là-bas sur un fleuve plus doux, moins antique j'ai quelque part une maison blanche dont les volets sont fermés, maintenant que je n'y suis pas », mais il n'en a pas laissé de descriptions particulières. Il y vécut presque constamment à partir de 1851, « mon vrai domicile, celui qui est habité le plus souvent » dit-il dans une lettre à la princesse Mathilde en décembre 1865[7], même s'il conserva d'abord un domicile à Rouen, puis à Paris, 42, boulevard du Temple, où il passera quelques mois chaque hiver jusqu’en 1872. Il quittera aussi Croisset occupé par les Prussiens pendant l'hiver 1870-1871 en se repliant chez sa nièce à Rouen.

Il aimait le cadre paisible de cette Normandie campagnarde, rêvant en regardant les bateaux sur la Seine sur laquelle il canotait avec plaisir dans sa jeunesse, mais en vieillissant « presque jamais Flaubert ne quittait [son] cabinet de travail, n’aimant pas marcher » note Maupassant dans ses souvenirs (article Gil Blas du ), cette « horreur de l’exercice » est soulignée aussi par les Goncourt dans une de leurs remarques « Point de mouvement : il vit dans sa copie et dans son cabinet. Point de cheval, point de canot[8] ». Gustave Flaubert vivait sans éclat dans une sobriété relevée là encore par les Goncourt : « C'est un intérieur assez sévère, très bourgeois et un peu serré[8] ».

Flaubert travailla longuement à ses œuvres dans cette maison de Croisset : on sait que les plus importantes sont le fruit de quatre ou cinq ans d’efforts incessants à la quête de la perfection stylistique, mais Croisset fut également le lieu de l’amitié partagée avec ses amis écrivains, mais aussi le lieu de relations plus personnelles (par exemple Élisa Schlésinger devenue veuve vint à Croisset en ). Il y a écrit également des milliers de lettres à de multiples correspondants (au premier rang desquels se trouve Louise Colet avec qui Gustave Flaubert eut une liaison longue, mais houleuse).

Voyageant de moins en moins, Flaubert mérita ainsi de plus en plus son surnom d'« ermite de Croisset ». Il était servi à la fin par une unique domestique, Julie, au service de la famille depuis 1825 et qui sert de modèle à la Félicité d'Un cœur simple, l'un des Trois Contes de 1877 : c’est elle qui le trouva mourant au milieu de ses manuscrits le soir du après une attaque cérébrale.

Le destin de la maison

La maison, qui se dégradait, et que les propriétaires, les Commanville (la nièce de Gustave et son mari) n’avaient plus les moyens d’entretenir fut vendue[9]. Une société industrielle la racheta et la rasa pour bâtir une distillerie de grains de 4 000 m2 en (Flaubert est mort depuis 2 ans) sous le nom de « société anomyme de distillerie de Croisset »[10] qui fut à son tour remplacée en 1922 par une fabrique de pâte à bois et de papier à la mécanique sous le nom de Papeteries AUBRY[11] et dont l'exploitation s'est terminée dans les années 1980.

Le pavillon de jardin a été sauvé et acheté en 1905 par la Société des amis de Flaubert : il a été donné à la ville de Rouen en 1906 pour y aménager le petit musée où l'on peut voir un portrait de Gustave Flaubert, quelques feuilles manuscrites et quelques objets ayant appartenu à l'écrivain comme un encrier ou des pipes[12]. Le pavillon fait l'objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [13].

L'emplacement actuel de la demeure de Flaubert est 18, quai Gustave-Flaubert - Dieppedalle-Croisset 76380 Canteleu, et des visites du lieu sont organisées par l'office du tourisme de Rouen[14]. Le paysage est désormais industrialisé et ne subsiste qu'un petit pavillon de l'ancienne propriété de la famille Flaubert.

Le château de Croisset

La seigneurie de Croisset appartint à Amaury de Meullant, puis à la famille Le Clerc et enfin à la famille de Pardieu pendant quatre générations[15].

Notes et références

- BMS et État civil de Canteleu

- L'enterrement de Flaubert par Émile Zola - Histoire Généalogie - La vie et la mémoire des hommes

- La Seine au temps de Flaubert

- « Présence de Gustave Flaubert à Croisset »

- « Présence de Gustave Flaubert à Croisset », p 11.

- Croisset

- Les œuvres de Flaubert

- « Présence de Gustave Flaubert à Croisset » p. 7 et 6.

- Notice no IA00020635, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Archives départementales de Seine Maritime: 5M390

- Archives départementales de Seine Maritime: 5M395

- Croisset

- Notice no PA00100590, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Office de Tourisme de Rouen, Normandie.

- Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Inférieure, volume 6, p. 66.