Coucou (hippomobile)

Le coucou, officiellement nommé « voiture à volonté », était un véhicule hippomobile, une sorte de grand cabriolet à deux roues, tiré par un ou parfois deux chevaux, qui assurait le transport de passagers à la demande (six à huit personnes) dans la banlieue de Paris entre 1780 et le milieu du XIXe siècle. Il était parfois appelé patache.

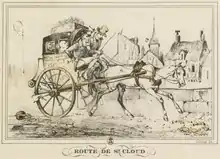

Lithographie figurant une « voiture à volonté », vulgairement[1] nommée « coucou », transportant des passagers aux environs de Paris.

Caractéristiques

Le coucou était un véhicule couvert pour les passagers, mais ouvert à l'avant à l'emplacement du cocher qui était simplement protégé par l'avancée du pavillon. Il se différenciait ainsi du cab anglais dont le cocher était à l'arrière[2].

Le nom du coucou vient de la couleur jaune dont il était peint à l'origine, même s'il pouvait avoir d'autres couleurs, généralement du jaune et du noir. Deux fenêtres latérales éclairaient l'intérieur, où se trouvaient deux banquettes[2].

Sur une bande peinte, habituellement rouge, sur laquelle étaient écrits ces trois mots : « Voiture à volonté ». À volonté de qui ? Le public avait hâte de partir et le cocher tenait à ne se mettre en route que complet. Le nombre légal, inscrit sur la voiture, était de six places, plus deux voyageurs. Les passagers en surcharge, assis à côté du cocher, étaient appelés « lapins ». Deux ou trois passagers, qu'on appelait les « singes », pouvaient prendre place sur l'impériale, mais comme cette pratique était interdite, ils devaient descendre avant les barrières de l'octroi. D'autres, qui s'accrochaient comme ils le pouvaient aux bagages, étaient appelés les « araignées ». Dans les jours ordinaires, le cocher partait volontiers avec six voyageurs en tout, comptant bien recruter des « lapins » sur la route. Mais les dimanches et jours de fête, il entassait huit, dix voyageurs dans l’intérieur, en mettait trois, parfois quatre sur sa banquette, s’asseyant, lui, sur le brancard. Il fallait du temps pour ce recrutement ; aussi les premiers voyageurs montés s’impatientaient et criaient après le cocher qui, sans s’émouvoir, répondait qu’« il attendait deux voyageurs, il les voyait venir là-bas ». En raison de l'odeur qui y régnait, les coucous étaient souvent appelés « pots de chambre[2] ».

L’unique cheval, souvent en piètre condition et obligé de tirer jusqu’à 12 personnes, était par dérision surnommé « le vigoureux ».

Il y eut jusqu'à 500 coucous à Paris.

Les villages des environs de Paris étaient très fréquentés : Auteuil, Passy, Saint-Cloud, Sèvres, etc.

Les principales stations de départ des coucous étaient situées :

- pour l'ouest parisien (Sèvres, Versailles, Neuilly, Saint-Germain-en-Laye…), sur la place Louis-XV (actuellement place de la Concorde) près du Cours-la-Reine ;

- pour le nord (Saint-Denis, Enghien, Montmorency…), à la porte Saint-Denis ;

- pour Vincennes, à la Bastille ;

- pour le sud (Sceaux) et ses environs, sur l'ancienne place Saint-Michel, rue de l’Est, précédemment rue d'Enfer.

Le coucou disparut dans les années 1860, les chemins de fer ayant tué les coucous de Paris. Le dernier persista quelques mois au Cours-la-Reine ; il s’intitulait : « le coucou obstiné ».

Le coucou dans la littérature française

Dans le roman de Balzac, Illusions perdues, tout au début de la 3e partie (« Les souffrances de l'inventeur », 1842), se trouve le texte suivant : « Lucien […] prit, à la place de la rue d'Enfer, un coucou qui, moyennant dix sous, le mit à Longjumeau. » Longjumeau est le terminus de la ligne du coucou. Balzac consacre aux coucous, florissants en 1830 et en voie de disparition dix ans plus tard, un long développement dans le premier chapitre de Un début dans la vie (1844)[3], et dans le dernier chapitre, quinze ans plus tard, le coucou a été remplacé par une diligence plus confortable.

Dans un chant révolutionnaire de 1868, Un utopiste en 1800, Eugène Pottier évoque le coucou et son remplacement par le train à vapeur : « À Versailles, un cerveau brûlé / Près de moi en coucou se place […][4]. »

« Mais ce n’est pas tout que d’entreprendre un voyage, il faut l’achever. Que le plus malheureux coucou de Saint-Denis me charge pour la vallée de Montmorency ou pour les eaux d’Enghien, et qu’il me dépose au milieu de la route poudreuse de Pontoise, j’imagine que je serai fort mécontent. » (Jules Janin, L’Âne mort et la Femme guillotinée, préface, 1827[5].)

Références

- L'Indispensable, ou Nouveau Conducteur des étrangers dans Paris, Paris, Danlos éditeur, 1842, p. 264.

- Frédéric Lock, « Musée Universel, revue illustrée hebdomadaire », sur Gallica, (consulté le ).

- Un début dans la vie, sur Wikisource.

- Un utopiste en 1800, sur Wikisource.

- L’Âne mort et la Femme guillotinée, préface, sur Wikisource.

Sources

- Joseph Jobé, Au temps des cochers, Lausanne, Edita-Lazarus, 1976 (ISBN 2-88001-019-5).

- Louis Dupont, Le Guide du Carrossier. Dictionnaire historique et étymologique des voitures, 1905.