Conditions de vie des pêcheurs d'Islande entre 1850 et 1935

Entre 1850 et 1935, les conditions de vie des pêcheurs bretons de morue en Islande sont extrêmement difficiles, tant le climat islandais est terrible et les journées de travail longues, avec des horaires quotidiens de quinze à seize heures[1].

Poussés par la misère, ils sont obligés de se soumettre à des cadences infernales dans un milieu hostile, sans confort ni sécurité. S'ils ont la chance d'échapper aux maladies et aux accidents, ils sont souvent rendus alcooliques par le régime suivi sur les lieux de pêche pour pouvoir tenir. Beaucoup disparaissent en mer au cours de nombreux naufrages dramatiques[2]. Leur sort s’améliore un peu, au fil des années, grâce aux actions de l'administration maritime, mais reste très différent de celui décrit dans le célèbre roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande.

À bord des goélettes paimpolaises

Les conditions de vie des pêcheurs embarqués à Paimpol sont décrites en 1875 dans Les Côtes d’Islande et la pêche de la morue par George Aragon, puis en 1899 dans Pêcheur d’Islande[3] par Anatole Le Braz et enfin par les correspondances officielles du commissaire Jean-Marie Leissen, qui sont archivées au Service Historique de la Défense[4].

En 1852, l'Occasion, l'ancien navire négrier brésilien Trovoada[5], arraisonné en 1846 pour piraterie par la Marine et acheté à l'encan par l'armateur Louis Morand, est le premier bateau à partir de Paimpol pour la pêche en Islande. Le départ de ce brick-goélette, inadapté à cette activité et qui fera deux ans plus tard l'objet d'un acte de baraterie[6] jamais sanctionné, marque le commencement de cette aventure dramatique.

Au début de la « pêche à Islande »[7], expression consacrée pour désigner les grandes campagnes morutières[8], les armateurs se contentent, en général, d'aménager rapidement des navires déjà existants. Puis le besoin de s'équiper d'une flotte adaptée apparaît.

Bien qu'elle soit pratiquée par toutes sortes d'embarcations, cette Grande Pêche[9] reste associée, dans l'imagination populaire, aux goélettes paimpolaises. Ces goélettes à huniers, conçues pour la chasse à la morue, sont un si bel exemple d'architecture navale que les plans ont servi de modèle pour la construction de la Belle Poule[10] et de L'Étoile, célèbres bateaux-écoles de la Marine nationale.

Si les performances à la mer de ces navires sont incontestables, il n'en est pas de même pour le confort accordé aux « Islandais », surnom donné aux hommes, qui, du mousse au capitaine, composent l'équipage. Néanmoins, il faut de nombreuses admonestations de la part des commissaires de La Royale, devenus entre-temps administrateurs de l'Inscription maritime, pour obtenir les installations nécessaires.

Le déséquilibre de l'alimentation

Comme la nourriture est surtout constituée de soupe, il est difficile de se rendre compte si la quantité fournie à l'équipage est suffisante. En revanche, le manque de qualité et de variété sont indéniables[3]. Pour des travailleurs soumis aux rudes épreuves de la pêche en haute mer, la monotonie des repas n'apporte pas un grand réconfort. Les carences en vitamines entraînent de nombreux cas de scorbut qui auraient pu être évités en apportant plus de soin à l'avitaillement des morutiers lors de l'embarquement.

« L’alimentation pèche surtout par l'absence de variété dans la ration et par le rôle prépondérant qu'y joue le lard salé. Du jour du départ à celui de l'arrivée les marins sont toujours au même menu. Le matin, café, biscuit, boujaron d’eau-de-vie. À midi, la soupe au lard avec dedans, sur les lieux de pêche, une demi-morue ou un autre poisson, deux quarts de vin. Le soir, une soupe à la graisse de Normandie ou dénommée telle, avec des fayots sur certains navires tant que dure l'unique sac de 100 kg qui est embarqué, et un quart de vin. La nuit, du thé aux hommes de quart ou pêchant. [...] les cas de scorbut sont assez fréquents parmi les marins d’Islande. Il convient donc de modifier le régime. »

— Jean-Marie Leissen, rapport du 25 septembre 1904

La proposition d'aligner la composition des repas sur l'ordinaire des marins de l’État ne recueille pas l'adhésion de l'armement, car le coût n'est évidemment pas le même. Il ne s'agit pourtant que de renforcer le repas du soir, d'introduire de la viande fraîche ou des conserves de bœuf pour diminuer l'utilisation du lard salé. Il faudra attendre de longues années avant que ces recommandations ne commencent à être prises en compte[11].

L'incitation à l'alcoolisme

Les dégâts occasionnés par l'intempérance des marins sont considérables, autant pour leur constitution que pour leur sécurité. Certes, à l'époque, l'effet bénéfique de l’alcool pour la santé est souvent invoqué, mais cette dépendance est encouragée par les armateurs et les capitaines qui y voient un moyen de sujétion. L'enrôlement, par exemple, avant chaque campagne de pêche, est facilité par quelques libations judicieusement orchestrées[3]. Même si ces comportements ne sont pas l'apanage des armateurs, le résultat est que de malheureux enivrés se retrouvent parfois engagés dans des expéditions pour lesquelles ils ne sont pas volontaires et dont ils ne mesurent pas la rudesse. Cette addiction contagieuse provoque également des ravages dans les familles.

« Bien qu'averti à l'avance, j'ai été étonné en arrivant à Paimpol du grand nombre de gens pris de boisson qu'on y rencontre [....] j'ai acquis la conviction que le régime que suivent à la mer les pêcheurs a contribué pour une large part à l'établissement de ces déplorables habitudes. Il va sans dire que tout le liquide qu'on leur donne est absorbé, l'eau-de-vie de préférence. Aussi la grande majorité des marins sont-ils alcooliques. En Islande, à certains pêcheurs, les 0 litre 25 qui leur reviennent chaque jour ne suffisent pas... Les capitaines eux-mêmes ne sont pas en général à l'abri de ce vice et la rumeur publique affirme que plus d'un sinistre de ces dernières années n'a pas d'autre cause que l'ivresse… »

— Jean-Marie Leissen, rapport du 10 février 1894

De longues années sont nécessaires pour que la quantité d'alcool embarquée sur les navires diminue et parvienne à des proportions plus raisonnables (4 cl par jour d'eau de vie en 1907 au lieu de 20 cl auparavant, auquel il faut ajouter le vin et le cidre). Mais la qualité reste la même et les marins doivent se contenter du mauvais alcool à bas prix fourni par les armateurs.

Le manque de confort minimal

L'enseignant et chercheur universitaire François Chappé[12] exploite les rapports du commissaire Leissen pour argumenter sa thèse L'épopée islandaise 1880-1914 : Paimpol, la République et la mer. Dans cet ouvrage, il dénonce les oligarques paimpolais, édiles et en même temps armateurs, qui utilisent la notoriété de Paimpol pour dissimuler la gravité du coût humain de la pêche en Islande. Il se réfère à la même source lors des conférences dans lesquelles il évoque les conditions de vie des pêcheurs et les répercussions sur leur physique. Le rapport du 1er juin 1893 consacré à l'obsolescence du coffre à médicaments montre l’indifférence de leurs employeurs pour ces hommes exposés à de nombreuses blessures et maladies.

« Surhomme il [le pêcheur d'Islande] l'était peut-être, physiquement, au départ de sa carrière, mais il devient prématurément un être usé, fatigué. À bord, ont raison de lui, le froid, l'humidité, le sommeil réduit et accompli dans une atmosphère confinée, une alimentation déséquilibrée, un travail très dur, les panaris, la furonculose, les fatigues de la vision provoquées par la lumière sans cesse réfléchie du soleil qui pendant l'été islandais ne quitte jamais l'horizon, la saleté ambiante »

— François Chappé, Paimpol (1880-1914) : Mythes et réalités[13]

Pour tenter d'améliorer la situation dans ces mers inhospitalières, car le climat islandais est terrible avec le froid, la neige et la glace, il est alors recommandé d'installer autant de couchettes[14] que d'hommes, une table, un poêle, des manches à air pour la ventilation et des hublots dans le poste d’équipage[11]. Un seul armateur, Jules Gicquel, adoptera ces mesures de lui-même. Dans les autres embarcations, l'inconfort subsiste pour ces hommes harassés par des journées de quinze à seize heures aux cadences de travail infernales, dormant à tour de rôle dans leur local glacial, exigu, sombre et malodorant[3]. Le coffre à médicaments[11] (la pharmacie du bord) contient nombre de produits dépassés au regard des connaissances médicales de l'époque ou bien en quantité insuffisante. Panaris, abcès, phlegmons et fleurs d'Islande[15] mal soignés sont d'une gravité extrême. Typhoïde, tuberculose, scorbut, etc. : lorsqu'une maladie se déclare, les capitaines sont généralement incapables, par manque de formation, de poser le bon diagnostic[16]. Quand un homme se blesse, ce qui arrive souvent sur le pont glissant et encombré des goélettes, il doit attendre plusieurs jours avant d’être débarqué pour recevoir des soins. La plupart du temps, souffrant d'un membre cassé ou d'une plaie profonde, il endure son supplice, avec quelques rasades de mauvais alcool pour tout réconfort, quand il n'est pas enfermé dans la cale pour ne plus entendre ses cris[16].

L'absence de sécurité

C'est le point le plus surprenant. En ce temps-là, une vie humaine ne vaut pas le prix qu'on lui attache aujourd'hui. Sinon, comment expliquer l'inébranlable désinvolture affichée dans le traitement des questions de sécurité. À l'inconscience de nombreux capitaines s'ajoute le souci d'économie d'armateurs invoquant tous les prétextes pour refuser d'investir dans de simples équipements de sécurité[17]. Le bilan humain est catastrophique : le chiffre de 2000 morts et disparus couramment admis[18] n’étant qu'une estimation minimum[2], car des cimetières et des tombes isolées jalonnent également les côtes islandaises[19].

« ...selon le rapport du sous-commissaire Jean-Marie Leissen, une véritable anarchie régnait sur ces goélettes surchargées. Ainsi, fréquemment, l’homme de corvée de vigie descendait se coucher sans attendre la relève et en déclarant, avec l’approbation de ses supérieurs, « Veille qui a peur ! ». La raison en était simple : les armateurs nommaient capitaines de simples parents et amis ..., sans qu'ils aient besoin de savoir lire et écrire. Par ailleurs, ils refusaient, pour raison d’« encombrement », de fournir les ceintures et un second canot de sauvetage... Ainsi, lors d’un naufrage en pleine rade de Paimpol le 8 juin 1891, 14 marins se sauvèrent dans la seule barque disponible, les 8 autres périssant noyés... Dans un second rapport, il cite une goélette qui, ayant perdu son capitaine, ne dut son salut qu'au mousse qui était seul à savoir lire le compas à bord et d’une autre qui, du large de Lisbonne, ne put rentrer que grâce à l’assistance d’un navire étranger, personne ne sachant lire à bord. »

— Michel Foucault, Les Vieux Métiers illustrés par la chanson[20]

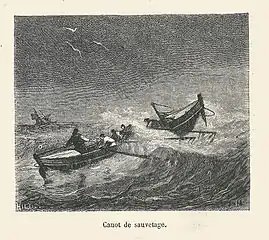

Dans ces mers dangereuses, agitées par les tempêtes et où dérivent souvent des icebergs, il faut des décisions ministérielles pour obliger les propriétaires à équiper les navires de canots[21] en nombre suffisant[22] pour accueillir tous les membres de l'équipage, de bouées et de ceintures de sauvetage.

Sans faire cesser la lugubre litanie des "Disparus corps et biens", cela permet de faire diminuer le nombre des victimes de la "fatalité".

La fin de l'épopée tragique

En 1935, des deux goélettes parties de Paimpol, seule La Glycine[17] revient au port. Le naufrage du Butterfly[17] en mer d'Irlande marque symboliquement la fin de la « Pêche à Islande ». Les conséquences humaines de ces années de campagne sont très lourdes. La Caisse Nationale des Invalides, dont les cotisations sont partiellement détournées selon un rapport de 1893, la Caisse de secours aux marins de la pêche d’Islande, la société d'assurances mutuelles, dont l'administrateur a préconisé la création selon le même rapport, ne servent que de maigres pensions. Les maisons cossues des armateurs sur la côte bretonne ne doivent pas faire illusion : la misère est le lot des centaines de veuves[3], d'orphelins, d'estropiés et de malades, qui peuplent le littoral autour de Paimpol.

Toutefois, la pêche en Islande, magnifiée au cours du temps par de nombreux écrivains, garde depuis un fort pouvoir d'évocation symbolique dans la conscience populaire. Son côté tragique, souvent romantisé, aura finalement contribué à la faire passer à la postérité comme une épopée des temps modernes, splendide dans sa dureté et magnifiée en tant qu'étape importante de toute l'histoire des marins français, et notamment bretons.

Voir aussi

Bibliographie

- SHD Archives de la marine de Brest; Série P Inscription maritime : pêches, navigation commerciale et recrutement des équipages; Sous-série 5 P Quartiers de Paimpol et Tréguier (p. 2 20 et p. 2 25);

- André Fourès, L’École du Commissariat de la Marine (Brest 1864-1939), Éditeur L'Harmattan, Parution 09/02/2011, (ISBN 9782296132498);

- Jean Kerlévéo (1910-2000), Paimpol au temps d'Islande, Éditeur Chasse Marée, Parution 03/03/2003 (ISBN 9782903708948);

- François Chappé, L'épopée islandaise 1880-1914 : Paimpol, la République et la mer, Éditeur L'albaron, Parution 1990 (ISBN 9782908528084);

- François Chappé, Paimpol (1880-1914) : Mythes et réalités, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, Tome 91, numéro 2, 1984. p. 171–192;

- Jean-Jacques Prado, Jean-Marie Leissen (1856-1942) un commissaire de la marine défenseur des pêcheurs d'Islande, Les Cahiers de l'Iroise, 169, 1996-1, Société d’études de Brest et du Léon, Brest 1996;

- Michel Foucault, Les vieux métiers illustrés par la chanson, Éditeur : Godefroy (Jean-Cyrille) Parution : 04/04/2000 (ISBN 9782865531318);

- Jacques Dubois, Le jardinier des mers lointaines, Tonton Yves, pêcheur d'Islande, Éditeur : Jean Picollec Parution 01/01/1980 (ISBN 9782864770053);

- Le Petit Manchot, journal de la Manche d'hier et d'aujourd'hui[23];

- Abbé Grossetête, La Grande Pêche de Terre-Neuve et d'Islande, Éditeur : Ancre de marine, Parution 2001 (ISBN 9782841411719);

- Nelson Cazeils, Préface de Jean Recher , Cinq siècles de pêche à la morue : Terre-Neuvas et Islandais, Éditeur : Ouest-France (12 avril 1997) (ISBN 9782737323041);

- Nelson Cazeils, Les Pêcheurs d'Islande, Éditeur Ouest-France 18/01/2005 (ISBN 9782737336454);

- Jean-Loup Avril et Michel Quéméré, Pêcheurs d'Islande, Éditeur Ouest-France, 01/12/1984, (ISBN 9782858827688);

- Émile Condroyer, Une campagne de pêche au large de l'Islande, Éditeur La Découvrance 2007 (ISBN 9782842655112);

- Elín Pálmadóttir, Les Pêcheurs français en Islande, édition Thélès, 2007 (ISBN 9782847767629);

- Ian Manook, A Islande, Editions Paulsen, 2021 (ISBN 9782375021194)

Articles connexes

Notes et références

- Paimpol au temps des Islandais, sur letelegramme.fr (consulté le 7 juillet 2015).

- D'après Elín Pálmadóttir, dans Les Pêcheurs français en Islande : Entre 1828 et 1939, lorsque cette pêche prit fin, les bancs d Islande virent disparaître environ 400 navires et 4 000 pêcheurs.

- Anatole Le Braz, (1859-1926), Pêcheur d’Islande (1899), numéro 5 daté de février 1899 de Lectures pour tous : revue universelle illustrée publié par la Librairie Hachette p 431-442.

- SHD Archives de la marine de Brest; Série P Inscription maritime : pêches, navigation commerciale et recrutement des équipages; Sous-série 5 P Quartiers de Paimpol et Tréguier (p. 2 20 et p. 2 25);

- Histoire maritime de Bretagne Nord 1852, Un négrier à Islande.

- Le capitaine laisse volontairement son navire se fracasser au fond du fjord Nordfjordur, à l'est de l'Islande.

- Intermédes La « pêche à Islande ».

- M. Bronkhorst, La pêche à la morue, Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, Archive Institutionnelle de l'Ifremer

- Conseil général des Côtes-d'Armor Bateaux de grande pêche à Islande et Terre-Neuve.

- Jean-Louis Tourbier, La goélette Belle-Poule La grande pêche.

- Histoire maritime de Bretagne Nord 1911, Rapport d’inspection sanitaire des goélettes de pêche bretonnes en Islande.

- François Chappé(1947-2007) Maître de conférences à l'Université de Bretagne-Sud, fut aussi conseiller technique chargé du patrimoine maritime auprès du Secrétaire d'État à la mer Jean-Yves Le Drian en 1991.

- François Chappé, Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, t. 91 : Paimpol (1880-1914) : Mythes et réalités, (lire en ligne), pp. 171-192

- « Musée de la Mer Paimpol », sur www.museemerpaimpol.com (consulté le )

- Le contact permanent de l'eau salée détermine de l'irritation locale aux poignets, sur le dos des mains et des doigts. La peau d'abord devient rouge, il se forme des bulles de pemphigus aigu, ces bulles se rompent et se compliquent d'ulcérations plus ou moins étendues, qui se déchirent au premier choc... Les médecins appellent cette affection "les fleurs d'Islande". Abbé Grossetête, La Grande Pêche de Terre-Neuve et d'Islande, p. 165.

- Nelson Cazeils, Cinq siècles de pêche à la morue, "Pêche ou crève" malheur aux plus faibles, p.74-78.

- Histoires_de_bateaux La Glycine et le Butterfly, L'Occasion, Le seul canot insuffisant de la "Dunkerquoise".

- « Ploubazlanec, Bourg (le), Ensemble cultuel dit le 'Mur des Disparus' », sur sallevirtuelle.cotesdarmor.fr (consulté le )

- Mireille Jeanjean Des Images et des Mots.

- « Métiers de la mer », sur http://agroalimentaire.free.fr (consulté le )

- Histoire maritime de Bretagne Nord Naufrage de la goélette Agile, le manque de canots de sauvetage.

- François Chappé, Histoire de Paimpol, roman vrai et/ou mythe organisé, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 77-94 note 81.

- « Marins-pêcheurs », Cahiers de vacances du petit manchot, no 43, (lire en ligne, consulté le )