Colosse de Néron

Le colosse de Néron (Colossus Neronis) est une statue colossale en bronze installée à la demande de l'empereur Néron, près de la Domus aurea. D’après Pline l'Ancien, l’auteur de cette statue de cent dix pieds de haut, soit plus de trente mètres, est Zénodore, qui s’était rendu célèbre par la réalisation d’une statue colossale de Mercure pour les Arvernes[1]. L'historien romain Suétone la décrit ainsi Dans son vestibule, on avait pu dresser une statue colossale de Néron, haute de cent vingt pieds[2].

| Colosse de Néron | ||

Reconstitution du Colosse | ||

| Lieu de construction | Regio IV Templum Pacis Velia |

|

|---|---|---|

| Date de construction | Vers 64 apr. J.-C. | |

| Ordonné par | Néron | |

| Type de bâtiment | Colosse | |

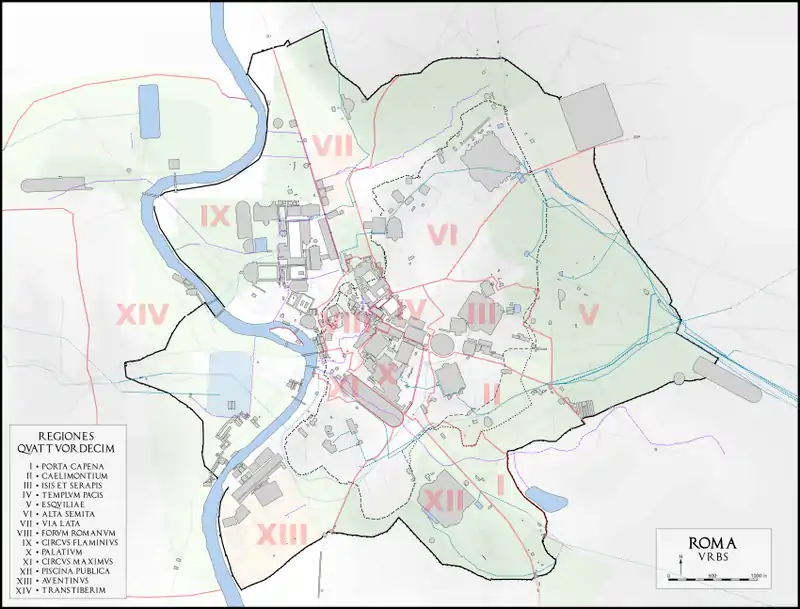

Le plan de Rome ci-dessous est intemporel.

|

||

| Coordonnées | 41° 53′ 28″ nord, 12° 29′ 29″ est | |

| Liste des monuments de la Rome antique | ||

La statue n'était pas finie à la mort de Néron, et à la suite de sa damnatio memoriæ, la statue a été remodelée par ses successeurs en une figure d'Hélios (Sol ou Apollon), dieu du soleil, par l'ajout de la couronne solaire[1]. La tête de Néron a été remplacée à plusieurs reprises par celles de divers empereurs. Elle fut transportée sous Hadrien devant le temple de Vénus et de Rome, à proximité de l’amphithéâtre Flavien. L'Histoire Auguste rapporte l'épisode ainsi :

- Sous la direction de l’architecte Décrianus, [Hadrien] fit déplacer le colosse de l’endroit où se trouve maintenant le temple de la Ville en le soulevant du sol en position verticale, opération si formidable qu’elle nécessita le concours de vingt éléphants. Il consacra au Soleil cette statue qui avait auparavant le visage de Néron, son premier dédicataire[3].

Le colosse donna ensuite son nom à l'amphithéâtre voisin, qui devint le Colisée.

Postérité du colosse

L’annexe du Curiosum, inventaire des monuments de Rome en date du règne de Constantin Ier mentionne l’existence de deux colosses. Si l’un d’eux est bien le colosse d’Apollon, celui-ci était donc encore en place dans les années 310-330, soit 250 ans environ après son érection[4].

Un second inventaire des monuments de Rome, dressé vers 540 par le rhéteur Zacharie de Mytilène mentionne encore deux très grandes statues de héros. On ne sait toutefois pas s’il s’agit toujours du Colosse[4].

Au VIIIe siècle, Bède le Vénérable (ca. 672-735) écrivit une célèbre épigramme célébrant la signification symbolique de la statue : Quandiu stabit coliseus, stabit et Roma ; quando cadet coliseus, cadet et Roma ; quando cadet Roma, cadet et mundus (« Tant que durera le Colosse, Rome durera ; quand le Colosse tombera, Rome tombera ; quand Rome tombera, le monde tombera »)[6]. Ceci est souvent mal traduit, en se référant au Colisée plutôt qu'au colosse (ex. : dans le fameux poème de Byron « Childe Harold's Pilgrimage ») : à l'époque de Bède, le nom masculin coliseus était appliqué à la statue plutôt qu'à ce qui était encore connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien.

En dépit de ses liens païens, la statue est restée debout une bonne partie de l'époque médiévale, et était créditée de pouvoirs magiques. Elle fut finalement considérée comme un symbole iconique de la permanence de Rome[7].

Le colosse de Néron a fini par tomber, probablement jeté bas en vue de la réutilisation de ses éléments de bronze. Le nom de Colosseum (nom neutre) a été utilisé vers l'an 1000, pour désigner l'amphithéâtre. La statue elle-même a été en grande partie oubliée, et seule sa base a survécu, entre le Colisée et le Temple de Vénus et de Rome tout proche[8].

Selon l'archéologue Serena Ensoli (d), des fragments de la statue auraient pu être réemployés en tant que spolia dans le colosse en bronze de Constantin[9].

Avers : Gordien III, légende IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Revers : taureau aux prises avec un éléphant, dans le Colisée ; à gauche, colosse de Néron et Meta Sudans ; à droite, temple de Vénus et Rome, ou Ludus Magnus ; légende : MVNIFICENTIA GORDIANI AVG.

Avers : Gordien III, légende IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG. Revers : taureau aux prises avec un éléphant, dans le Colisée ; à gauche, colosse de Néron et Meta Sudans ; à droite, temple de Vénus et Rome, ou Ludus Magnus ; légende : MVNIFICENTIA GORDIANI AVG. Avers : Buste lauré et drapé de Sévère Alexandre ; légende : IMP CAES M AVREL SEV ALEXANDER AVG. Avers : à gauche du Colisée, l'empereur accomplit un sacrifice près de la Meta Sudans et de la grande statue d'Hélios ; à droite, un édifice distyle à deux frontons ; légende : PONTIF MAX TR P III COS PP.

Avers : Buste lauré et drapé de Sévère Alexandre ; légende : IMP CAES M AVREL SEV ALEXANDER AVG. Avers : à gauche du Colisée, l'empereur accomplit un sacrifice près de la Meta Sudans et de la grande statue d'Hélios ; à droite, un édifice distyle à deux frontons ; légende : PONTIF MAX TR P III COS PP.

Notes et références

- Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre XXXIV, 18, 6

- Suétone, Vie des douze Césars, Néron, 31

- Histoire Auguste, Vita Hadriani, XIX, 10-13

- Cité dans Le sac de Rome de André Piganiol

- Il s'agit très probablement du fameux colosse de bronze de Néron et donc de la seule représentation de cette statue qui reste de nos jours.

- Le Colisée, Encyclopédie Catholique

- Colosse de Néron, statue pourvue des attributs de la Fortune, tenant un gouvernail et appuyée sur la Meta Sudans.

- Amanda Claridge, Rome: An Oxford Archaeological Guide, Oxford University Press, 1998, p. 276–282 (ISBN 0-19-288003-9)

- Serena Ensoli (d), « Il Colosso di Nerone-Sol a Roma: una ‘falsa’ imitazione del Colosso di Helios a Rodi. A proposito della testimonianza di Plinio e della ricostruzione del basamento nella valle del Colosseo », in Yves Perrin (dir.), Neronia VII. Rome, l’Italie et la Grèce. Hellénisme et philhellénisme au premier siècle après J.-C. Actes du VIIe colloque international de la SIEN (Athènes, 21-23 octobre 2004), Bruxelles, Latomus, 2007, p. 406-427.

Bibliographie

- Suétone, traduction de Henri Ailloud, Vies des douze Césars, Le livre de poche, Paris, 1961

- André Piganiol, Ve siècle, le sac de Rome, Albin Michel, Collection Le mémorial des siècles, Paris, 1964

Liens externes

- Le Colosse de Néron, ancienne restitution 3D par l'université de Caen.

- Nocturne du Plan de Rome - 3D - Le Colisée (04 février 2015), conférence sur le complexe du Colisée intégrant la nouvelle restitution 3D du Colosse de Néron