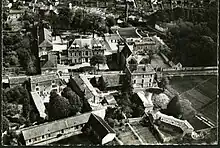

Collège Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte

Le collège Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte est un établissement privé d'enseignement catholique sous contrat avec l'État secondaire situé à Fontenay-le-Comte, en France.

| Fondation |

1878 par Nicolas-Clovis-Joseph Catteau |

|---|---|

| Type | Établissement privé catholique |

| Académie | Académie de Nantes |

|---|---|

| Principal | François Boudet |

| Principal adjoint | Laurence Berton |

| Étudiants | 650 |

|---|---|

| Enseignants | 46 |

| Diplômes délivrés | Diplôme national du Brevet |

| Formation | Collège |

| Langues | Allemand, espagnol, anglais |

| Ville | Fontenay-le-Comte |

|---|---|

| Pays |

|

| Site web | https://stjoseph-fontenay.vendee.e-lyco.fr |

| Coordonnées | 46° 27′ 58″ nord, 0° 48′ 43,7″ ouest | |||

|---|---|---|---|---|

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire

Géolocalisation sur la carte : Vendée

| ||||

Localisation

L'établissement est situé au 7 rue Barnabé Brisson à Fontenay-le-Comte, dans le département de la Vendée.

Histoire

Origines et fondation

En 1878, Alexis Mignon et sa femme Blanche Vinet mettent à disposition une maison dite hôtel Vinet avec ses dépendances à Nicolas Catteau. Dès l'abord, les aménagements primordiaux furent réalisés et permettent de recevoir les premiers élèves à la prochaine rentrée scolaire et c'est le lundi 18 octobre 1878 que Nicolas Catteau inaugure l'institution en présence d'une assistance nombreuse[1]. La journée commence par la messe du Saint-Esprit sanctifié dans l'église Notre-Dame. Subséquemment par une procession qui parcourut quelques-unes des principales rues de la ville. Elle atteignit la cour de l'établissement où a eu lieu la bénédiction de l'édifice et de la cloche, donné par monsieur Brunet, curé de Serigné[1].

En 1879, la chapelle sera achevée deux ans plus tard. C'est alors le père Germain, supérieur, décide d'acquérir un immeuble tout proche. Les cours préparatoires y sont intronisés et le nouvel établissement prit le nom de petit pensionnat Saint-Joseph. Il fonctionnera jusqu'en 1887, date à laquelle les religieuses institutrices furent éconduites par la municipalité. Devant cette situation abondante du nombre d'élèves, le père Germain décide l'édification d'un vaste bâtiment au nord-est de la maison. Celui-ci comporte de nombreuses classes et dortoirs et sera semblablement pour de vastes années, le pivot de la vie des étudiants à l'institution. Le 24 mai 1887, la première pierre est posée et l'immeuble ouvre ses portes le 13 octobre[1]. En 1888, la maison principale est réédifiée. Il fallut attendre 1971 et 1977 pour la réfection de la façade, laissant ainsi les pierres apparentes. Le 14 juin 1893, le père Ménard lance l'abstraction d'une association des anciens professeurs et élèves de l'institution. Le but étant de consolider encore les liens de franche amitié[1].

La première assemblée eut lieu quelques semaines plus tard et quelque 130 séculaires y adhèrent. Nonobstant, cette association prit fin au lendemain du centenaire de l'établissement en 1978, manque de participants. En janvier 1898, un mensuel voit le jour : les Échos. Ce bulletin a été réalisé par les institutions Richelieu à Luçon, Sainte-Marie à La Roche-sur-Yon et Saint-Joseph à Fontenay-le-Comte. Il informe également des nombreux évènements. Cette publication oblitéra lors de la Seconde Guerre mondiale[1].

Menaces et tribulations

L'établissement sera frappé par les lois contres les congrégations religieuses à partir de 1901. En effet, de nombreuses religieuses et les frères de Saint-Gabriel quittent le collège définitivement et le nombre d'élèves baisse brutalement. L'établissement malmené, reprit de l'essor à la rentrée 1910 et dépasse les prévisions optimistes. Toutefois, l'internat se vide peu à peu chaque année avant de disparaître en 1960[1].

Tourmente des deux guerres

En 1914, la Première Guerre mondiale mobilise un bon nombre de professeur. Durant ce temps-là, l'institution est transformée en hôpital et craignit que la rentrée scolaire puisse pas avoir lieu. L'année 1922 sera marqué par le remplacement des lampes à pétrole par l'électricité, puis l'eau courante est installé. En 1923, le père Robin remplace le père Ménard qui quitte ses fonctions pour des raisons de santé. En 1926, le père Robin fait construire l'aile gauche de la cour d'honneur, puis à l'opposé, les locaux prolongeant le grand bâtiment scolaire. Au centre, une passerelle-couloir rejoint l'immeuble. En 1930, la villa Hélène est acheté et servit de dortoir et d'appartements pour les professeurs[1].

La Seconde Guerre mondiale est déclenchée et la rentrée scolaire est mouvementée. Pour la seconde fois en 25 ans, l'établissement est à nouveau transformé en hôpital. De nombreux professeurs sont mobilisés. Il en demeure également une quinzaine qui feront le mieux pour instruire les 175 élèves venus de toute la France et même de Belgique. Malgré cette période trouble, la vie du collège continue et le nombre d'élèves augmente chaque année[1].

Modernisation et échanges

En , Pierre Baron-Latouche fait don au collège, l'un de ses immeubles et du parc de Jarnigande, ce qui permet en outre de doubler la surface de l'établissement. En 1950, l'école technique est mise en place sous la direction du père Courmailleau. Huit ans plus tard, en 1958, un important bâtiment est construit. Il permet d'accueillir une section industrielle. La même année, une grande partie de l'ancien carmel fut racheté. En effet, les carmélites étant moins nombreuses, se regrouperont ailleurs[1].

1965 verra l'intronisation d'un laboratoire de chimie et de sciences naturelles. En 1966, la division des Abeilles ouvre ses portes à un C.E.S, dirigé par le père Parois. En septembre 1967, un gymnase voit le jour, permettant ainsi de compléter l'équipement sportif. Un an plus tard, le père Parois devient supérieur-adjoint de l'établissement. La même année les institutions Notre-Dame et Saint-Joseph fusionnent pour une gestion appelée INCAF (Institutions catholiques fontenaisiennes).

De 1975 à 1982, une profonde réorganisation remanie la physionomie du collège : échanges avec le lycée Notre-Dame, mixité, séparation du premier et second cycles. Cela abouti à quatre établissements scolaires autonomes. À la rentrée 1982, de nouvelles métamorphoses aboutissent à la création deux établissements administrativement distincts :

- Un collège mixte (de la 6e à la 3e) dirigé par Pierre Girard à Saint-Joseph.

- Un lycée mixte polyvalent à Notre-Dame, avec diverses composantes, dirigé par Gilbert Brianceau.

Période contemporaine

Vers 1990, la façade néo-classique de l'hôtel Baron-Latouche a été reculée lors d'un profond remaniement de l'immeuble[2]. La restauration et les installations d'EPS restent communes aux établissements. Le père Parois quitte ses fonctions de directeur pour devenir curé à Vouvant. Les sœurs de l'Union chrétienne laissent la direction à l'institution Notre-Dame. En 1995, le carmel est vendu à un particulier et en 2003, une classe ULIS voit le jour[3].

Chapelle Saint-Joseph

Le , Nicolas Catteau, évêque de Luçon, procède, en présence de nombreuses personnalités, à la pose et à la bénédiction de la première pierre de la chapelle Saint-Joseph[1]. Pour la construction de la chapelle, le père Germain, supérieur de l'institution, lance une cagnotte. Les dons affluent de toutes parts parmi lesquels ceux de Nicolas Catteau, de la famille Mignon-Vinet, du clergé mais aussi également de nombreux bienfaiteurs anonymes. Les travaux vont bon train, sans inquiétude de financement. Octave de Rochebrune en a élaboré les plans, assisté de Jean-Baptiste Bouffier, architecte[3].

La chapelle est bénie par Nicolas Catteau, le , elle entre ainsi au service de tous. Fin 1881, le chœur est habillé de trois vitraux. Le vitrail central représente la dévotion des fidèles, un sacré cœur rayonnant de lumière. Le vitrail gauche, la communion de saint Stanislas Kotska. La générosité des parents et des élèves, à l'occasion des premières communions enrichit chaque année l'intérieur de la chapelle[1].

Cependant, dès les premières années, de nombreuses pusillanimités se sont exprimées sur la solidité de l'édifice. En 1909, des travaux de consolidations eurent entrepris, puis de temps à autre, des présages se font jour. En 1968, lors de l'assemblée générale des anciens élèves, la question est posée par le père Texier, supérieur : rénovation, transformation ou destruction. En , une forte tempête violentera la charpente et lui inflige d'autres dégâts, ce qui précipite la question. La chapelle a été, à contre-cœur pour beaucoup, embouti en [1].

Notes et références

- Aujard, Robert, 1953- ..., Fontenay-le-Comte : capitale du Bas-Poitou, ville millénaire, R. Aujard, (OCLC 462955351, lire en ligne)

- « Couvent de capucins », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Découverte du collège »

, sur Collège Saint-Joseph (consulté le ).

, sur Collège Saint-Joseph (consulté le ).