Clausen

Clausen est l'un des 24 quartiers de Luxembourg-ville.

| Clausen | ||

Le pont sur l’Alzette | ||

| Administration | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Canton | Luxembourg | |

| Commune | Luxembourg | |

| Démographie | ||

| Population | 1 060 hab. () | |

| Densité | 2 940 hab./km2 | |

| Géographie | ||

| Coordonnées | 49° 36′ 53″ nord, 6° 08′ 23″ est | |

| Superficie | 36,06 ha = 0,360 6 km2 | |

| Transport | ||

| Bus | AVL 9 14 15 23 26 | |

| Vélos en libre-service | Vel'oH! | |

| Localisation | ||

Localisation du quartier sur la carte de la ville de Luxembourg. | ||

| Géolocalisation sur la carte : Luxembourg

| ||

En 2020, il compte 973 habitants[1].

Situation géographique

Le quartier Clausen a une surface de 36.06 ha et se situe au centre de la capitale. Il est limitrophe au nord, de Kirchberg, à l’est, de Neudorf/Weimershof et Cents, au sud, du Grund, et à l’ouest, de Pfaffenthal. L’Alzette traverse le quartier et le divise en deux parties. Il est situé juste à l’est du Pfaffenthal et juste au sud-ouest du Kirchberg. Il fait partie des vieux quartiers de la ville.

Historique et origine

Clausen est un quartier bas, enclavé entre les hautes falaises des plateaux qui forment la ville. Il est traversé par l'Alzette, un affluent de la Sûre.

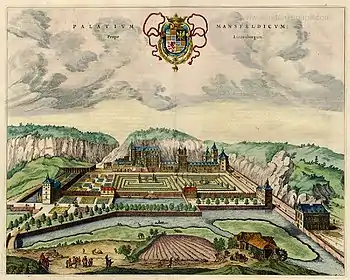

À l'origine on trouve un ermitage dépendant de l'abbaye de Neumünster, d'où le quartier tire son nom (de claustra, clôture). En 1563, Pierre-Ernest de Mansfeld, gouverneur du Luxembourg, en négocie le rachat pour y établir un immense château renaissance, l'un des plus beaux d'Europe, doté d'un remarquable parc à fabriques. Il profite de ce que le terrain est doté de nombreuses sources pour y créer une multitude de fontaines, d'où le nom de l'ensemble : château La Fontaine. À sa mort, il le lègue au roi d'Espagne, espérant qu'il sera plus à même de l'entretenir que ses héritiers. Fatale erreur : le roi le dépouille de toutes ses sculptures, puis s'en désintéresse. Il va rapidement tomber en ruine et quasiment disparaître. Le quartier sombrera ainsi dans la banalité. il est néanmoins aussi marqué par l'implantation de nombreuses brasseries. Clausen est un faubourg de la ville proche de l’Alzette peuplé depuis le Moyen Âge. Sur le Plateau Altmünster surplombant l’Alzette se trouvait depuis le 11e siècle l’abbaye bénédictine de Munster, transférée au Grund après 1543. Peu de temps après, Clausen a été marqué par l’empreinte du comte de Mansfeld, gouverneur de la ville de 1545 à 1604. Les vestiges de son somptueux château et ses jardins sont aujourd’hui protégés par les sites et monuments et intégrés dans un parc. S’y ajoutent les bâtiments de brasseries aujourd’hui désaffectées, dont certains déterminent encore l’image de ce quartier vivant.

Les brasseries de Clausen

Les brasseries occupent une place importante dans l’histoire du quartier de Clausen. Elles ont été étudiées par Jules Lefort (À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld), Marcel Schmit (Der Lebensweg einer vierhundert-jährigen), Robert Bassing (Clausen, cité de la bière) et Alphonse Kemp (La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930).

De la brasserie Mansfeld à celle de Clausen

Après avoir entrepris, en 1563, de construire son château, le comte Pierre-Ernest de Mansfeld fit édifier une brasserie au bord de l'Alzette. Lors de travaux en 1929, on retrouva dans les vestiges de l’ancienne salle de brassage les initiales de l’ancien gouverneur du duché de Luxembourg (P. E. M.) surplombées d’une couronne[2]. Après la mort du gouverneur Mansfeld, ses biens immobiliers furent laissés à l’abandon : les pierres des bâtisses furent réutilisées pour construire la cathédrale Notre-Dame des Jésuites et les habitants de Clausen profitèrent de cette carrière de pierre pour construire leurs maisons. La brasserie et la conciergerie de l’époque de Manfeld survécurent néanmoins au processus de démolition[3]. D’après Alphonse J.-H. Kemp, tous les biens de Mansfeld avaient été vendus aux enchères, c’est ainsi que la brasserie fut acquise par l’Ordre teutonique. L’ancienne brasserie, devenue la commanderie de l’ordre militaire, resta en leur possession jusqu’à la Révolution française[4].

En 1757, la brasserie avait été louée à Hubert Thyes. La famille de brasseurs Thyes était toujours locataire de la brasserie en 1781. Le 19 juin 1798, alors que la brasserie était aux mains de l’État, Henri Thyes, fils de Hubert Thyes, décida de la racheter pour une somme de 1.400.500 francs[5]. Mais il connaît des difficultés financières qui l’empêchent de régler toute la somme à l’État, qui conserve les droits sur la brasserie. Ce n’est qu’en 1800 que Michel Thyes, le fils de Henri, rachète à l’État la brasserie de Clausen pour la somme de 303 000 francs[6]. La brasserie de Clausen devient une brasserie familiale, mais le décès de François Thyes, fils de Michel Thyes complique le destin de ce site industriel[7], qui passe à son épouse, Odile Erdmer. Le , celle-ci se remarie avec le brasseur Philippe Funck. La brasserie Thyes est rebaptisée « Brasserie Funck-Erdmer », l’une des plus importantes du Luxembourg[7]. En véritable homme d’affaires, Philippe Funck va faire en sorte de moderniser les équipements de la brasserie Funck-Erdmer[8]. À la mort de Philippe Funck en 1863, son fils Philippe reprend les affaires, malheureusement ce dernier décède rapidement sans héritier légitime. La brasserie revient ainsi à sa sœur Anne Funck[9]. En 1907, celle-ci décide de renommer la brasserie, qui devient « Brasserie Funck-Erdmer Anna Funck et Cie »[10].

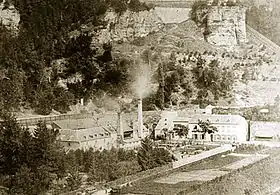

Le , la « Brasserie Funck-Erdmer Anna Funck et Cie » se transforme en société anonyme sous le nom de « Brasserie de Clausen »[11]. Le premier président du conseil d’administration de la Brasserie de Clausen est Hubert Loutsch, marié à Emmy Herchen. Loutsch est remplacé en 1934 par Guillaume Soisson qui va se consacrer à améliorer l’organisation interne de la brasserie[12]. La brasserie de Clausen connaît rapidement un grand succès, grâce aux différentes modifications apportées au site et à la qualité des équipements[12]. Le , Eugène Reichling est nommé directeur de la Brasserie de Clausen. En 1936, Joseph Engel prend la suite, remplacé en 1949 par Lucien Dury[13]. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les actionnaires décident de moderniser et d’agrandir la brasserie. Le site de Clausen est ainsi doté d’une salle des machines, de réfrigérateurs modernes, d’une nouvelle chaudière, de caves de garde, de soutirages pour bouteilles et fûts, d’un garage, d’un bâtiment d’administration. Ces modifications ont pu être financées grâce à l’afflux de capitaux étrangers dans l’entreprise[14]. En 1971, la brasserie de Clausen fusionne avec la Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie, le site brassicole est rebaptisé « Brasseries Réunies de Luxembourg Mousel et Clausen – Société anonyme »[15]. En 1985, une partie de la brasserie de Clausen est démolie[16].

De la brasserie Münster à celle de Mousel

L’histoire de la brasserie commence avec la fondation de l’abbaye de Münster par le comte Conrad de Luxembourg sur le plateau Altmünster, non loin du château comtal. Les moines de cette abbaye bénédictine furent les premiers à avoir brassé de la bière au Luxembourg. À travers certaines sources datant de la première moitié du XVIe siècle (vers 1511), les historiens ont localisé l’emplacement de la brasserie sur celui de l’actuel site des rives de Clausen[17]. On estime que les premières productions brassicoles issues de l’abbaye de Münster datent du début du XIVe siècle. Les moines de Münster cultivaient eux-mêmes les céréales et le houblon. Les meules brassaient jusqu’à dix fois par an[18]. Après la destruction par les troupes de Charles Quint de l’abbaye de Münster en 1543, seuls les moulins, les fours et les bâtiments brassicoles situés près de la rivière, furent plus ou moins épargnés[17]. Lors de la prise de la ville de Luxembourg en 1684 par Louis XIV, Clausen est l’un des premiers quartiers touchés par l’assaut. La brasserie et certains moulins ont beaucoup souffert des attaques. Après l’assaut, les religieux n’ont pas cherché à reprendre la brasserie. Elle est reprise par Charles-Guillaume Kellner et à son épouse Anne Ransonnet. En 1750, la brasserie est vendue aux enchères et rachetée par Anne Nillen, une cohéritière de la famille Welfring-Hensgen[19].

La mauvaise gestion de la brasserie va contraindre les propriétaires à revendre celle-ci à Antoine Pescatore et à son épouse Marie-Catherine Buisson, le 7 juillet 1759[19]. Jusqu’au 18 janvier 1818, la brasserie va rester aux mains de cette famille. Après la mort de Joseph-Antoine Pescatore, son épouse Angélique Naveau décide de vendre la brasserie à Nicolas Schmit et Suzanne Rahm[20]. C’est à Nicolas Schmit que Michel Mousel va racheter la brasserie, le 17 décembre 1825[20]. À partir de 1826, la famille Mousel a apporté des améliorations à l’équipement de la brasserie qui permettent de produire ainsi une plus grande quantité de bière de qualité. Michel Mousel (1794-1845) va gérer la brasserie de 1826 jusqu’à sa mort. En 1845, son fils Jacques Mousel (1818-1856) lui succède. Jacques et son épouse, Suzanne Trierweiler vont diriger ensemble la brasserie sous le nom de « Brasserie Française et à Vapeur Mousel-Trierweiler ». Après la mort de ce dernier en 1856, Suzanne Trierweiler reprend en main l’entreprise familiale. Au fil de ces années, la brasserie n’a pas cessé de se développer. Le couple Mousel-Trierweiler a eu trois enfants, Emile, Albert et Jules, mais seuls Emile et Albert se destineront à la carrière de brasseur. En 1872, Suzanne Trierweiler-Mousel lègue la « Brasserie Française et à Vapeur Mousel-Trierweiler » à son fils Emile Mousel (1843-1910), futur député et bourgmestre de la Ville de Luxembourg[21]. Albert Mousel (1846-1889) était quant à lui chargé d’administrer la brasserie du Parc Mansfeld, également situé à Clausen. En 1885, les deux frères décident de fusionner leurs brasseries devenant « Brasserie Mousel Frères »[22]. Malheureusement, quatre ans après la fusion, Albert Mousel décède et la brasserie est renommée jusqu’en 1911 « Brasserie Emile Mousel & Cie, Société en Commandite »[23]. À la mort sans héritiers d’Emile Mousel en 1910, ce sont les enfants d’Albert Mousel, Jules (1877-1925) et Albert (1878-1946), qui reprennent l’entreprise familiale. Celle-ci devient dès 1911 une société anonyme sous le nom de « Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie »[24]. Au fil des années, la Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie va encore s’étendre en rachetant d’autres brasseries, telles que la brasserie Funck-Nouveau à Pfaffenthal (1914), la Brasserie d’Eich (1951), la Brasserie Gruber à Wiltz (1956) et la Brasserie d’Esch (1969). En 1971, la Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie fusionne avec la Brasserie de Clausen devenant ainsi les « Brasseries Réunies de Luxembourg Mousel et Clausen – Société anonyme »[25]. En 2008, la microbrasserie « Clausel » s’est installée sur l’ancien site de la brasserie Mousel aux « Rives de Clausen »[26].

Brasserie du Parc de Mansfeld

La « Brasserie du Parc de Mansfeld » se trouvait sur les terres de l’ancien parc du château de Mansfeld, aujourd’hui dans la rue de la Malterie, près de l’église St. Cunégonde à Clausen. La brasserie a ensuite été remplacée par une malterie. En ce qui concerne la brasserie, en 1656 elle était dirigée par le brasseur Dominique Feller. Au début XIXe siècle, elle devint la propriété de la famille Duchamps. Nicolas Funck-Kremer devient ensuite propriétaire de la brasserie entre 1824 et 1885. À sa mort, c’est son frère Pierre Funck-Duchamps qui reprend l’exploitation. La brasserie sera par la suite louée à Albert Mousel-Knebgen, jusqu’à ce que ce dernier décide en 1885 de laisser cette exploitation pour travailler avec son frère[27].

Brasserie Scheitler’s Garten

En 1836, un brasseur du nom de Zimmer-Wurth exercerait son métier à Clausen au lieu-dit « Scheitler’s Garten » (Au jardin de Scheitler). Toutefois, cette petite brasserie située à Clausen ne connut pas un long succès, puisqu’elle ferma en 1840[28].

Brasserie Loosé

La brasserie Loosé à Clausen, nommée ainsi à cause de son propriétaire, le brasseur Loosé, se situait autrefois au fond de la cour donnant sur le vieux pont de Clausen, derrière le bâtiment de l’ancienne brasserie Thyes et où se trouve actuellement le pub « The Pyg Irish Bar Sàrl ». Malheureusement, son activité ne fut que de courte durée. Son propriétaire utilisa également une partie du site pour y implanter un atelier de soufflerie de verre[29].

La Maison natale de Robert Schuman

La maison où est né Robert Schuman, l'un des fondateurs de la Communauté Européenne du charbon et de l’acier (CECA), se trouve dans le quartier de Clausen, rue Jules Wilhelm, à l'époque « Parc Mansfeld ». Schuman y est né le 29 juin 1886 et y a passé sa jeunesse; dans ces lieux il fréquente l’école primaire de Clausen en se distinguant dans ses études.

La maison fut construite par l’avocat Jean-Nicolas Feyen entre 1872 et 1873 et fut vendue en 1899 à l’historien et professeur luxembourgeois Jules Wilhelm, à qui sera plus tard dédiée la rue où se trouve la maison. En effet la famille Schuman n’est pas propriétaire du bâtiment mais seulement locataire, elle acquiert ensuite une maison dans la Grand-rue dans le centre-ville de Luxembourg[30].

En 1985, presque un siècle après la naissance de Schuman, sa maison natale a été acquise par l’État luxembourgeois vu son importance sur le plan historique ; ensuite, en 1990, le bâtiment est devenu le siège du Centre d’Études et de Recherches Européennes Robert Schuman (CERE), chargé de la recherche scientifique sur l'histoire du processus d'intégration européenne et le rôle du Luxembourg dans ce processus, sous la direction à l’époque de l’historien et professeur Gilbert Trausch[31]. Le CERE fait partie de l'université de Luxembourg. Beaucoup de dirigeants européens y ont été reçus.

L’autre maison de Schuman à Scy-Chazelles, en France près de Metz, est maintenant devenue un musée consacré au personnage politique qui recueille et expose documents et objets personnels de Robert Schuman[32].

Curiosités

_(6).jpg.webp)

.jpg.webp)

- La maison natale de Robert Schuman, un des pères de l'Europe

- Le cimetière militaire allemand

- Les ruines du château La Fontaine (ou de Mansfeld). Elles sont l'objet de fouilles archéologiques depuis 2003[33]. La ville a contribué à sa façon à la renaissance du parc en y installant un terrain de pétanque, des bancs, un bac à sable et des toilettes en 2017[34]. Il est prévu une réhabilitation des bâtiments d'époque subsistants.

- L’église Sainte-Cunégonde

Bibliographie

- Bassing, Robert, dir. Brasserie de Clausen Soc. an [sic !]. Luxembourg: Impr. Bourg-Bourger, 1963.

- Belche, Jean-Pierre et al. La congrégation de Notre-Dame à Luxembourg (1627-1977). [S. l.], 1977.

- Boucon-Mousel, Charles. « La ville de Luxembourg sous l’administration de Monsieur Emile Mousel, bourgmestre et député : extraits et commentaires des bulletins communaux 1894 à 1904 se rapportant à des questions d’actualité et des problèmes spécifiques au faubourg de Clausen ». In Fêtes du 125e anniversaire de la Fanfare grand-ducale de Luxembourg-Clausen, édité par Collectif, 167-206. Luxembourg, 1976.

- Conzemius, Victor. « Eberhards-Clausen (actuellement Klausen) ». In Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, dirigé par R. Aubert, fasc. 83, col. 1304-1305. Paris: Letouzey et Ané, 1969.

- De Jonge, Krista. « La place du château de Mansfeld dans la Renaissance des anciens Pays-Bas ». Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 56/4 (2004): 433-449.

- De Jonge, Krista. « Le château et le jardin de La Fontaine à Clausen dans leur contexte européen ». In Pierre-Ernest de Mansfeld (1517 - 1604) : un prince de la Renaissance, II: essais et catalogue, dirigé par Jean-Luc, Mousset, et Krista De Jonge, 239-262. Luxembourg: Publications du Musée national d’histoire et d’art Luxembourg 1, 2007.

- Erpelding, Émile. « Die Kriepsmühle in Clausen ». In 50 Joer OGBL Clausen-Neudorf, édité par Collectif, 48-64. Esch-sur-Alzette: Editpress, 1983.

- Erpelding, Émile. « Vergangene Alzettemühlen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg, Von der Hammer Mühle bis zur Clausener Ölmühle ». Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 23/3 (1971): 331-357.

- Gansen, Jacob. Geschichte des Gnadenortes Eberhards-Clausen : von der Entstehung bis zur Gegenwart. Trèves: Paulinus-Verlag, 1922.

- Glesius, Angelika, et Matthias Paulke. « Die archälogischen Ausgrabungen in Schloss und Garten 2003-2005 ». In Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604): un prince de la Renaissance II: essais et catalogue, dirigé par Jean-Luc, Mousset, et Krista De Jonge, 171-208. Luxembourg: Publication du Musée d’histoire et d’art, 2007.

- Hamilus, Emile, et Frieden Pierre, préf. Inauguration du Monument aux morts de Clausen : 27 mai 1951. Luxembourg, 1951.

- Hartmann, Guillaume. « Chronologie der Vorstadt Clausen ». In Fêtes du centenaire de la Fanfare grand-ducale de Luxembourg-Clausen, organisées du 8 au 18 juin 1951, édité par Fanfare grand-ducale, 135-151. Luxembourg, 1951.

- Hess, Joseph. « De Palais Mansfeld a Clausen ». In Vu Stied an Dierfer, édité par Joseph Hess, 51-61. Luxembourg: RTL Éd., 1983.

- Hülseman, Guillaume. Kurzgefasstes Lebensbild des hochw. Herrn Nicolaus Leonardy, gestorben als Pfarrer in Clausen (Luxemburg). Luxemburg: Impr. Bourg-Bourger, 1908.

- Hülsemann, Wilhelm. « Kurzgefaßtes Lebensbild des hochw. Herrn Nikolaus Leonardy, gestorben als Pfarrer zu Clausen (Luxemburg) ». Ons Hémecht, 14 (1908): 31-37, 66-80, 99-114.

- Kariger, Jean-Jacques. « Florule de la capitale : le Wurthsberg de Clausen et quelques hauteurs analogues ». In Service de la carte des groupements végétaux, édité par Musée d’histoire naturelle, 59-81. Luxembourg: Publication Musée Musée d’histoire naturelle. Service de la carte des groupements végétaux 37, 1959.

- Kemp, Joseph-Henri-Alphonse. La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930. Luxembourg: Victor Buck, 1930.

- Kremer, Ady et al., éd. 150e anniversaire / Fanfare grand-ducale de Clausen. Luxembourg: Impr. Saint-Paul, 2001.

- Lefort, T. Entwurf zu einer Haltestelle Clausen. Luxembourg: M. Huss, 1905.

- Mousset, Jean-Luc et al. « Essais de reconstruction de la façade du bâtiment d’entrée principale et de la façade des jardins. » In Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604): un prince de la Renaissance II: essais et catalogue, dirigé par Jean-Luc, Mousset, et Krista De Jonge, 209-212. Luxembourg: Publication du Musée d’histoire et d’art, 2007.

- Mousset, Jean-Lucet, et Bered Röder. « Un aperçu du château La Fontaine de l’entrée au cryptoportique ». In Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604): un prince de la Renaissance II: essais et catalogue, dirigé par Jean-Luc, Mousset, et Krista De Jonge, 213-282. Luxembourg: Publication du Musée d’histoire et d’art, 2007.

- Paulke, Matthias. « Archäologische Ausgrabungen am Mansfeldschloss. » Musée info: bulletin d’information du musée d’histoire et d’art 17 (2004): 8-9.

- Paulke, Matthias. « Die Entwicklung der Mansfeldanlage in den letzen zweihundert Jahren anhand historische Abbildungen und Pläne. » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 56/4 (2004): 403-411.

- Reuter, Joseph. « In den Strassen von Clausen. » In Fêtes du centenaire de la Fanfare grand-ducale de Luxembourg-Clausen, organisées du 8 au 18 juin 1951, 57-80. Luxembourg, 1951.

- Schoellen, Marc. « L’étrange bestiaire du comte de Mansfeld à Clausen. » Musée info : bulletin d’information du Musée national d’histoire et d’art 17 (2004): 10-11.

- Schoellen, Marc. « Le parc à gibier et les jardins « La Fontaine » à Clausen : genèse et mise en scène d’un topos. » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 56/4 (2004): 389-401.

- Schoellen, Marc. « Les jardins et le parc à gibier du domaine « La Fontaine » à Clausen. » In Pierre-Ernest de Mansfeld (1517 - 1604) : un prince de la Renaissance dans: II: essais et catalogue, dirigé par Jean-Luc Mousset, et Krista De Jonge, 229-237. Luxembourg: Publications du Musée national d’histoire et d’art Luxembourg 1, 2007.

- Scholer, Othon. « Un monstre au château de Mansfeld : science et superstition. » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 47/1: 43-105.

- Scholer, Othon. « Architecture imaginaire ou architecture du rêve au château de Mansfeld d’après Jean-Guillaume Weitheim (la marque de Hans Vredeman de Vries). » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 56/4 (2004): 451-474.

- Scholer, Othon. « Deux rescapés du grand naufrage : les termes rustiques du château de Mansfeld. » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 43/1 (1991): 95-120.

- Scholer, Othon. « Du vor des Wassers fliessendem Gesicht, marmorne Maske die Steckbriefe der Mansfeld Brunnen. » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 48/3 (1995): 391-440.

- Scholer, Othon. « Friedlich und heiter ist damdal Alter! » Ons Stad 46 (1994): 10-16.

- Scholer, Othon. « Le serpent qui se mord la queue : un emblème perdu du château de Mansfeld. » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 44/2 (1992): 143-199.

- Scholer, Othon. « Vitruv in Clausen oder die verschollene Prunkfassade des Mansfeld-Schlosses. » Hémecht : Zeitschrift für Luxemburger Geschichte / Revue d’histoire luxembourgeoise 51/4 (1999): 417-491.

- Trausch, Gilbert. « Robert Schuman le Luxembourg et l’Europe. » In 50 Joer Schuman Plang, Robert Schuman, Jean Monnet et les débuts de l’Europe, édité par Centre d’Etudes et de Recherches Européennes Robert Schuman, 36-96. Luxembourg, 2000.

- Trausch, Gilbert. « Robert Schuman dans ses liens avec le Luxembourg en général et Clausen en particulier. » In 150e anniversaire / Fanfare grand-ducale de Clausen, édité par Ady Kremer et al., 23-44. Luxembourg: Impr. Saint-Paul, 2001.

- Waltzing, Jean-Pierre. Le palais Mansfelt à Clausen : Une demeure princière de la fin du XVIe siècle, à la fois musée d’art moderne et musée d’antiquités. [S. l.], [s. d.].

- Weiller, Raymond. « Tot Nut van’t Algemeen... : un triple sauvetage à Luxembourg-Clausen en 1831. » In Châteaux-forts, ville et forteresse : contributions à l’histoire luxembourgeoise en hommage à Jean-Pierre Koltz, édité par Les amis de l’histoire, 241-245. Luxembourg, 1986.

- Wiltheim, Jean-Guillaume. « Palatium Mansfeldicum - D’Mansfeldschlass : études sur le comte Pierre-Ernest de Mansfeld (1517 - 1604) et son palais renaissance à Luxembourg-Clausen / Studien zu Graf Peter-Ernst von Mansfeld (1517 - 1604) und seinem Renaissance-Schloss bei Luxemburg.“ In Les Amis de l’histoire, t. 19, Luxembourg: Imp. Centrale, 2006.

Notes et références

- « Etat de la population 2020 », sur vdl.lu (consulté le )

- Joseph-Henri-Alphonse Kemp, La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930 (Luxembourg: Victor Buck, 1930), 17; Jules Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », in Centenaire de la Fanfare grand-ducale de Clausen : 1851-1951 : programme officiel, éd. Fanfare grand-ducale (Luxembourg: Impr. P. Linden, 1951), 119.

- Robert Bassing, « Clausen, cité de la bière », Ons Stad 22 (1986): 7

- Kemp, La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930, 17.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Kemp, La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930, 21

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Schmit, « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen », 21.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Kemp, La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930, 21

- Kemp, La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930, 21.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Schmit, « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen », 24.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Schmit, « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen », 25.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Kemp, La Brasserie de Clausen à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930, 23; Schmit, « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen », 25.

- Schmit, « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen », 25.

- Schmit, « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen », 26.

- Schmit, « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen », 28.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 6-7.

- »Brasserie Clausen », consulté le 4 avril 2012, http://www.industrie.lu/brasserieclausen.html.

- Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 114.

- Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 112-113.

- Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 116.

- Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 117.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 6-7; Lefort « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 118.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 6-7; Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 118.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 6; Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 118-119.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 6; Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 119.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 6

- »Brasserie Mousel », consulté en avril 4, 2012, http://www.industrie.lu/brasseriemousel.html.

- Anonyme. « Was bedeuten die Strassennamen der Stadt ? » Ons Stad 22 (1986): 17; Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 122.

- Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 122.

- Bassing, « Clausen, cité de la bière », 7; Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld », 122.

- Gilbert Trausch, “Robert Schuman dans ses liens avec le Luxembourg en général et Clausen en particulier”. In 150e anniversaire/Fanfare grand-ducale de Clausen, édité par Andy Kremer et al., (Luxembourg : Impr. Saint-Paul, 2001), 28.

- « Centre d’études et de recherches européennes Robert Schuman » consulté le 10/04/2012 http://www.cere;public.lu/fr/cere/mission/index.html; Jean-Louis Scheffen, ”Haus der europäischen Geschichte: das „Centre Robert Schuman in Clausen“. Luxemburger Marienkelender 112(1993): 66.

- Collectif. Robert Schuman 1886-1963 et les débuts de l’Europe. (Milan: Silvana Editoriale Spa, 2009), 8-9.

- lire en ligne

- voir photo des aménagements

- « Brasserie Clausen. » Consulté en avril 4, 2012. http://www.industrie.lu/brasserieclausen.html.

- « Brasserie Mousel. » Consulté en avril 4, 2012. http://www.industrie.lu/brasseriemousel.html.

- « Centre d’études et de recherches européennes Robert Schuman. » Consulté en avril 10, 2012. http://www.cere;public.lu/fr/cere/mission/index.html.