Citerne d'Aspar

La Citerne d’Aspar (en grec : ἡ τοῦ Ἂσπαρος κινστέρνη) ou Grande Citerne (en grec : μεγίστη κινστέρνη), connue en turc comme Sultan Selim Çukurbostanı (« Jardin en creux du Sultan Selim »)[1] était l’une de quatre citernes à ciel ouvert de l’ancienne Constantinople[N 1].

Emplacement

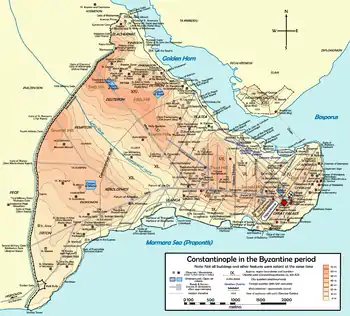

La citerne est située à Istanbul, dans le district de Fatih, sur la partie la plus élevée du quartier du Phanar. Son nom turc vient de Çukurbostan près de la mosquée Yavuz Selim elle-même située entre Sultan Selim Caddesi et Yavuz Selim Caddesi. Elle surplombe la Corne d’Or sur les pentes de la cinquième colline d’Istanbul.

Histoire

_03.JPG.webp)

La construction de la citerne débuta en 459, au cours du règne de l’empereur Maurice(r.450-457) dans la quatorzième région de Constantinople, dans une région appelée par les Byzantins « Petrion »[N 2], un quartier regroupant nombre d’églises et de monastères célèbres. La configuration du terrain s’y prêtait bien, car les pentes raides de la Corne d’Or ne permettaient guère la construction de maisons particulières alors que les monastères s’y trouvaient plus éloignés du monde extérieur que dans d’autres quartiers et pouvaient donc vivre dans un isolement relatif tout en restant à proximité de la ville. L’initiative en revient au patrice Aspar, Alain d’origine et arien de religion, qui se distingua en Italie où il mit fin à un complot contre l’empereur Valentinien III (425). Ne pouvant en raison de son origine monter sur le trône, il y installa son tribun militaire, Léon Ier dit le Thrace (r. 457-474). Celui-ci combla d’honneur son mentor et le fils d'Aspar, Patrice, épousera la fille de Léon.

Selon la Chronicon Paschale, document du VIIe siècle, la construction commença en 459, sous la direction des deux fils d’Aspar, Ardabur et Patricius, alors que Patricius et Ricimer, étaient consuls[2]. D’après le même document, la citerne se trouvait « près de l’ancien mur de la cité », c’est-à-dire près du mur de Constantin[2]. Pendant longtemps les auteurs qui se penchèrent sur le sujet furent incapables d’être plus précis, identifiant celle-ci avec les citernes de Bonus, d’Arcadius ou mentionnant simplement le Petrion; ce n’est que récemment que son identification put être précisée avec certitude[1]. Après la chute de Constantinople en 1453, le voyageur français Pierre Gilles put observer que vers 1540 la citerne était vide[2]. Il se pourrait toutefois que son utilisation comme réservoir ait cessé avant la chute de la Ville, car il était déjà connu à cette époque sous le nom de Xerokepion (en grec : Ξηροκήπιον ou « Jardin asséché »)[3].

Selon la tradition, la citerne aurait été directement reliée à Hagia Sophia qui se trouve à environ trois kilomètres au sud-est, grâce à un passage situé au centre du côté sud-est, lequel aurait été obturé vers le milieu du IXe siècle[3]. Pendant le règne du sultan Suleyman Ier (r. 1520-1566) une petite mosquée fut érigée à l’intérieur du réservoir asséché[1]. Au cours de la période ottomane, comme le laisse présumer son nom turc de Çukurbostan (litt. : jardin en creux), la structure fut utilisée comme jardin potager; par la suite on y construisit un petit village entouré de vergers et de jardins[1] - [4]. Depuis 2004, le village, sauf la mosquée, a fait place à un stationnement automobile[5]. Le terrain est maintenant utilisé à la fois comme stationnement automobile et stade sportif[6].

Description

Érigée sur un plan carré, la citerne fait 152 mètres de côté et couvre une superficie de 23 100 m2. Sa profondeur varie de 10 à 11 m[1]. Elle pouvait contenir entre 0,230 et 0,250 millions de mètres cubes d’eau[1]. Ses murs, dont une partie subsiste, avaient une épaisseur de 5,20 mètres et étaient construits selon la technique romaine dite opus listatum alternant cinq rangées de briques et cinq rangées de pierre, technique qui sera aussi utilisée dans la citerne d’Aetius[3]. Sur les murs intérieurs on peut voir les traces d’anciennes arches ce qui a porté certains à présumer que la citerne aurait pu être recouverte[3]. Une autre citerne lui est adjacente dans son angle sud-est, celle de Pulchérie[5].

Une identification difficile

Comme les autres citernes de Constantinople, celle d’Aspar ne put être identifiée avec certitude que vers le milieu du XXe siècle. Selon des sources byzantines, le réservoir était situé près du Palais du Porphyrogénète, des monastères de Kaiouma, du Chrysobalanton de Manuel, de la « Theotokos tá Koronès » et du monastère de sainte Théodosie[2]. Deux indications importantes ont également permis d’aider à identifier le site : le fait qu’il se trouvait près du mur de Constantin et sa description comme « imposant » (en grec : μεγίστη)[2].

Au cours des ans, on avait successivement identifié comme étant la citerne d’Aspar : (1) une citerne située près de la mosquée Bodrum; (2) une citerne couverte située au sud-est du Çukurbostan de la Porte d’Andrinople sur le mur de Théodose et connue sous le nom de Zina Yokusu Bodrumi; (3) la citerne près de Sivasti Dede Mescid, au sud-est de la mosquée du sultan Selim Ier; (4) le Çukurbostan de la Porte de Charisius, lequel fut identifié avec certitude par la suite comme étant la citerne d’Aetius[2]. On peut écarter les deux premiers sites comme étant trop éloignés de la muraille de Constantin, le deuxième étant trop petit pour répondre aux critères. Le troisième site, bien que de grande dimension est également trop loin des murailles, alors que le quatrième est de petite dimension[2]. La seule citerne qui réponde aux deux critères (grande dimension et près des murailles) est celle connue à Istanbul sous le nom de Yavuz Selim Çukurbostani, à proximité de la mosquée du sultan Selim Ier, ce qui conduisit à identifier celle-ci avec la citerne d’Aspar vers le milieu du XXe siècle[1].

Bibliographie

- (en) Ernest Mamboury, The Tourists' Istanbul, Istanbul, Çituri Biraderler Basımevi,

- Semavi Eyice (en), Istanbul : Petit guide à travers les monuments byzantins et turcs, Istanbul, Istanbul Matbaası, (OCLC 17906510)

- (en) John Freely et Ahmet S. Çakmak, Byzantine Monuments of Istanbul, New York, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-17905-8)

- Raymond Janin, « Études de topographie byzantine : Les citernes d'Aétius, d'Aspar et de Bonus », Études byzantines, , p. 85-115 (DOI 10.3406/rebyz.1943.904, lire en ligne)

- (de) Wolfgang Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls : Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn des 17. Jh., Tübingen, Wasmuth, (ISBN 978-3-8030-1022-3)

- (tr) Feride Imrana Altun, İstanbul'un 100 Roma, Bizans Eseri, Istanbul, Istanbul Buyukșehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, (ISBN 978-9944-370-76-9).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Cistern of Aspar » (voir la liste des auteurs).

Note

- Les trois autres étant la citerne de Mocius, la citerne d’Aspar et la citerne d’Aetius, situées à l’intérieur des murs de Constantinople.

- Le Pétrion formait à Constantinople, sur la partie nord de la cinquième colline (Raymond Janin, « Le Pétrion de Constantinople : Étude historique et topographique », Revue des Études byzantines, , p. 31-51 (DOI 10.3406/rebyz.1937.2890))

Références

- Müller-Wiener (1977),p. 279

- Janin (1964) p. 204

- Mamboury (1953) p. 325

- Eyice (1955) p. 62

- Freely and Çakmak (2004) p. 55

- "Κινστέρνα Άσπαρος". http://eistinpolin330.blogspot. Recherche 20 décembre 2018.