Chemin de fer Québec Central

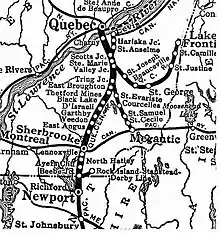

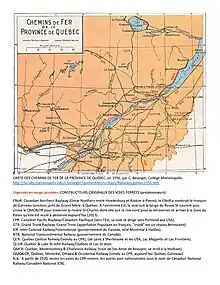

Le chemin de fer Québec Central relie la ville de Lévis sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en face de la ville de Québec au Canada, à la ville de Sherbrooke et est relié au réseau américain au nord du Maine. Il s'étend sur une longueur de 580 km[1].

| Chemin de fer Québec Central | ||

| ||

| Création | et | |

|---|---|---|

| Disparition | et | |

| Prédécesseur | Massawippi Valley Railway (en) | |

| Sigle | QCR | |

| Siège social | Sherbrooke |

|

| Actionnaires | Ministère des Transports et de la Mobilité durable et Canadien Pacifique | |

Histoire

Levis & Kennebec Railway (LKR)

En 1869, la compagnie Levis & Kennebec Railway (LKR) est incorporée en vue de la construction d'un chemin à lisses de bois entre Lévis et Kennebec (état du Maine). Les promoteurs ne trouvent pas de financement et en 1873 Louis-Napoléon Larochelle, homme d’affaires de St-Anselme, reprend le projet en optant pour des rails de fer. En 1874, une voie de 32,4 km relie Lévis à St-Anselme. Le gouvernement du Québec consent une subvention pour étendre le réseau dans la vallée de la rivière Chaudière; le tronçon de 33,7 km jusqu'à Scott Jonction est inauguré le 20 juin 1875 et en 1876, la ligne atteint St-Joseph de Beauce 25 km plus loin. Les problèmes financiers ne permettent pas la construction d'un pont sur la rivière Chaudière pour rejoindre le chemin de fer «Sherbrooke, Eastern Townships and Kennebec Railway» tel que prévu à l'origine. En 1880, le LKR est acculé à la faillite. Le 28 mars 1881, la voie de 91,1 km est vendue pour 192 000 $ à la compagnie «Quebec Central Railway».

Quebec Central Railway (QCR)

Le chemin de fer «Sherbrooke, Eastern Townships and Kennebec Railway», est incorporé le 5 avril 1869 pour la construction d'un chemin de fer (originalement à lisses de bois, puis entièrement à rails de fer), entre Kennebec aux États-Unis, Sherbrooke et la rivière Chaudière, où il doit faire jonction avec la compagnie «Levis & Kennebec Railway». Faute de financement, le nom est changé pour «Quebec Central Railway» et la voie ferrée relie Sherbrooke à la vallée de la rivière Chaudière, en face de Scott’s Junction, en 1874.

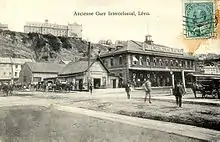

Le 28 mars 1881, le QCR achète aux enchères le LKR et s’empresse de construire un pont sur la rivière Chaudière à Scott-Jonction pour rejoindre le QCR. Dès le 23 mai 1881, le QCR commence l’exploitation de trains de passagers entre Sherbrooke et Lévis, utilisant la ligne du LKR. La localisation du terminus du LKR en haut de la falaise de Lévis rendait difficile l’acheminement des passagers et des marchandises jusqu’à Québec par traversier. En 1884, le QCR construit une ligne de 7,5 km à partir de St-Henry Jonction (Carrier) jusqu’à la jonction Harlaka, point de croisement avec le nouvel embranchement de Saint-Charles qui avait été aménagé par le chemin de fer Intercolonial, ce qui permet de rejoindre la gare de Lévis près du traversier.

À partir du 14 décembre 1912, le chemin de fer Canadien Pacifique (CPR) loue pour 999 ans la ligne du «Quebec Central Railway» qu'il continue d'exploiter sous le nom de QCR. Cela lui permettant d’atteindre la ville de Québec par la rive sud et, avec l'inauguration du pont de Québec en 1917, de rejoindre la gare «Union» (Gare du Palais) à Québec même.

De 1894 à 1895 fut construit un tronçon reliant la section existante aux États-Unis, s'accrochant aux réseaux existants à Vallée-Jonction et à Lac-Mégantic. En 1915, le réseau est de nouveau agrandi, atteignant Lac-Frontière à l'est, à la demande de Charles Howard, propriétaire de la B. C. Howard Lumber de Sherbrooke[2]. En 1926, le Québec Central a loué la ligne Massawippi Valley Railway entre Lennoxville et Newport (Vermont) pour faire liaison aux trains passagers américains. À son apogée, le réseau ferroviaire comprend 580 km de voies et dessert 37 gares. Le service passager est abandonné en 1960 vers les É-U et cesse complètement en1967. Les rails sont enlevés de Beebe Plain en 1992; le Québec Central cesse ses opérations en 1994.

En 2006, la compagnie, qui avait été acquise par l'homme d'affaires Jean-Marc Giguère pour une tentative de relance en 2000, s'est mise sous la protection de la loi de la faillite. Elle a finalement été acheté par le ministère des Transports du Québec. Une récente étude sur le potentiel commercial de l'emprise a conclu que le tronçon Charny/Vallée-Jonction/Sherbrooke présentait un réel potentiel ferroviaire alors que le tronçon Vallée-Jonction/Lac-Frontière devrait être utilisé à des fins récréo-touristiques[3] - [4]. En 2019, le Ministère des Transports procède à la conversion de la section Vallée-Jonction - Lac Frontière en piste cyclable. En même temps, à la suite d'une étude des coûts relatifs à la réfection du pont de Vallée-Jonction sur la Chaudière en 2018, le même Ministère entreprend la réfection de ce pont et la remise en état de la voie jusqu'à Thetford Mines.

Le fonds d'archives de Quebec Central Railway est conservé au centre d'archives de l'Estrie de Bibliothèque et Archives nationales du Québec[5].

Notes et références

- « L’histoire des chemins de fer dans Bellechasse 1855 – 2016. », Au Fil des Ans. Bulletin de la Société historique de Bellechasse., , Volume 28. No 1. Hiver 2016 (lire en ligne [PDF])

- « Municipalité de Lac-Frontière, Historique. » (consulté le )

- Morin, Pascal, Le Québec Central démantelé?, Journal de Sherbrooke, 10 août 2006, consulté le 29 mai 2007.

- On espère maintenir la vocation du Québec Central - Édition Beauce

- Fonds Quebec Central Railway (P40) - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Bibliographie

- Booth, Derek, Quebec Central Railway: From the St. Francis to the Chaudière, volume III in the series Railways of Southern Quebec, Railfare DC Books, Pickering, Ontario, 2006, 160 pages, (ISBN 978-1-897190-02-9)