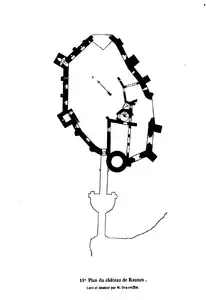

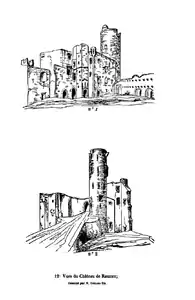

Château de Rauzan

Le château de Rauzan est situé dans la commune française du même nom, dans le département de la Gironde. Édifié par Jean Sans Terre, duc de Normandie (1199-1204), duc de Guyenne (1199-1216) et roi d'Angleterre de 1199 à 1216, ce château a été construit sur un rocher occupé dès l'Antiquité. Témoin de la guerre de Cent Ans, le château de Rauzan a été pris par deux fois par les Français, dont Bertrand Du Guesclin en 1377.

| Château de Rauzan | ||||

Vue du château de Rauzan. | ||||

| Période ou style | Médiéval | |||

|---|---|---|---|---|

| Type | Château fort | |||

| Propriétaire initial | Jean Sans Terre | |||

| Propriétaire actuel | Commune de Rauzan | |||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 44° 46′ 50″ nord, 0° 07′ 36″ ouest[1] | |||

| Pays | ||||

| Anciennes provinces de France | Guyenne | |||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | |||

| Département | Gironde | |||

| Commune | Rauzan | |||

| Géolocalisation sur la carte : Gironde

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Classé par la liste de 1862 par les monuments historiques[2], il ne renaît dans les esprits qu'à partir des années 1970 lorsque la commune de Rauzan, propriétaire depuis 1900, et quelques passionnés d'architecture médiévale entreprennent des travaux de débroussaillage et de restauration. Finalement le mur d'enceinte de la basse-cour est inscrit monument historique en 1993.

Historique

Le château de Rauzan est érigé au XIIIe siècle par Jean Sans Terre, alors roi d'Angleterre et duc de Guyenne. Il devient ensuite propriété de Rudel de Bergerac (1223-1320) puis de Guillaume-Raymond de Madaillan (1320-c.1391)[3] qui a participé, au côté du Prince Noir, gouverneur de la Guyenne de 1356 à 1370, à la bataille de Poitiers en 1356 et à l'emprisonnement du roi de France Jean le Bon.

En , Bertrand Du Guesclin, revenu en France, est fait connétable par Charles V et entame sa grande entreprise : expulser les Anglais. Contrairement aux habitudes de la chevalerie française, il ne procède pas par grandes campagnes avec tout l'ost français, mais préfère reconquérir méthodiquement des provinces entières, assiégeant château après château. Il va chasser les Anglais de la Normandie, de la Guyenne, de la Saintonge et du Poitou, le château de Rauzan tombant en 1377.

|

Rauzan fait ensuite l'objet d'un procès entre Henri IV (1367-1413), roi d'Angleterre, et Jeanne d'Armagnac, arrière-petite-fille de Saint Louis et femme de Guillaume-Amanieu de Madaillan (1375-1414), dernier représentant mâle de cette branche, dont elle n'a eu qu'une fille, Agnès, morte jeune. À la mort de son époux, elle n'obtient le droit de se remarier avec un Français qu'à la condition d'abandonner le château de Rauzan.

Rauzan échoit ensuite à Bernard Angevin, dont l'attitude opportuniste le fait naviguer du camp anglais au camp français au gré de ses intérêts. À la fin de la guerre de Cent Ans, il est du côté de la couronne de France et conserve ainsi tous ses biens. Les troubles de la guerre passés, il va peu à peu réaménager le château qui va évoluer de château fort en château de résidence.

Rauzan passe ensuite aux mains des Durfort de Duras qui l'abandonnent progressivement. Les carriers de Bordeaux extraient même des pierres de l'édifice (pour tailler des pierres tombales) ainsi que des blocs du rocher qui lui sert de base, entraînant ainsi la chute de la partie nord du château. Les ruines deviennent, en 1819, propriété des Chastellux avant que la commune n'en fasse l'acquisition en 1900.

Description

L'édifice assurait trois fonctions principales qui caractérisent les châteaux médiévaux : défense, habitat et reflet de la puissance d’une famille.

L'entrée du château

L'entrée était protégée par plusieurs éléments défensifs :

- une barbacane aujourd'hui disparue contrôlait l'accès au pont-levis et au château ;

- à l'avant de celle-ci existait un autre pont-levis également disparu ;

- les fossés, secs car on ne pouvait les alimenter en eau entourent les remparts ;

- la porte était protégée par une herse, une échauguette à sa gauche et le donjon.

Le donjon

Le donjon de plan cylindrique a été construit vers 1325[4], chaque étage est doté de trois archères :

- au premier étage, une trappe située au centre de la pièce permettait d'accéder aux réserves entreposées plus bas ;

- au second étage se trouve la plus ancienne cheminée du château ;

- les pièces des troisièmes et quatrième étages sont plus spacieuses car bâties sur un plan octogonal et dotées d'archères beaucoup plus larges. De plus elles ne sont pas encombrées par des cheminées car chauffées par des bouches de chaleur.

Les logis seigneuriaux

Construit au début du XIVe siècle, le logis seigneurial a été complètement réaménagé au XVe siècle lorsqu’à été bâti un mur de séparation centrale et que des fenêtres à croisées ont fait leur apparition côté cour et côté extérieur. On peut y accéder directement par une ouverture sur la cour au rez-de-chaussée ou par la tour d'honneur qui dessert tous ses étages. Au premier étage se trouvait la salle de réception dont ne subsistent que quelques restants de fresques. Le seigneur avait ses appartements au second, toutes les pièces de ce logis possédaient des cheminées.

Le logis des dames (au nord-est) a été bâti au XVIe siècle mais a été entièrement détruit au XIXe siècle lorsque le château était laissé à l'abandon.

La tour d'honneur ouverte sur la cour intérieure avait pour fonction de desservir les divers logis. Sa porte d'honneur est du plus pur style gothique flamboyant et les blasons de Bernard Angevin et des Durfort de Duras la surmontent.

Les bâtiments ouest

Le long du rempart ouest, face au logis seigneurial et donnant sur la cour intérieure existaient des bâtiments dont ne restent aujourd'hui que les fondations. Il s’agissait certainement de communs et d'ouvrages à but défensif. On y trouve encore :

- les latrines donnant dans le fossé ;

- un escalier permettant d'accéder au chemin de ronde, au fossé et aux tours de la prison et tour du puits, toutes deux ruinées.

Le rempart nord

Il ne reste rien de cette partie de l'édifice car, en 1845, les carriers de Bordeaux venus extraire de la pierre pour tailler des pierres tombales ont provoqué son effondrement.

Film tourné au château de Rauzan

- 1942 : Le Baron fantôme de Serge de Poligny

Notes et références

- Coordonnées vérifiées sur Géoportail et Google Maps

- « Notice sur le château de Rauzan », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- ou Guillaume-Aramon, père de Guillaume-Amanieu.

- André Châtelain, Châteaux forts - Images de pierre des guerres médiévales, Paris, Rempart, 2003, (ISBN 2-904-365-001), p. 44.

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques Gardelles, « Rauzan », dans Les château du Moyen Âge dans la France du Sud-Ouest, la Gascogne anglaise de 1216 à 1327, Genève/Paris, Droz/Arts et Métiers Graphique, , p. 204-205

- Jacques Gardelles, « Rauzan », dans Gironde, Paris, Hermé, coll. « Le Guide des châteaux de France », (ISBN 978-2-86665-005-6), p. 121-122

- Philippe Araguas, « Le château de Rauzan », dans Congrès archéologique de France. 145e session. Bordelais et Bazadais. 1987, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 169-183