Centre hospitalier universitaire de Rouen

Le centre hospitalier universitaire de Rouen est un ensemble de cinq hĂ´pitaux : l'hĂ´pital Charles-Nicolle (Rouen), l'hĂ´pital de Bois-Guillaume, l'hĂ´pital Saint-Julien (Le Petit-Quevilly), l'hĂ´pital d'Oissel et l'EHPAD Boucicaut (Mont-Saint-Aignan).

| Centre hospitalier universitaire de Rouen | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Coordonnées | 49° 26�nbsp;27�nbsp;nord, 1° 06�nbsp;38�nbsp;est | |

| Pays | ||

| Ville | Rouen | |

| Adresse | 1, rue de Germont | |

| Fondation | 1601 | |

| Site web | www.chu-rouen.fr | |

| Organisation | ||

| Type | Centre hospitalier universitaire (CHU) | |

| Assurance maladie | ... | |

| Services | ||

| Service d’urgences | ||

| Nombre de lits | 2 500 | |

| Collaborateurs | + de 10 000 | |

| ||

HĂ´pital Charles-Nicolle

L'hôpital Charles-Nicolle, incorrectement appelé CHU Charles-Nicolle (car le CHU regroupe en réalité cinq établissements de soins et d'hébergement) se trouve dans la rue de Germont, dans le quartier Saint-Hilaire de Rouen ; c'est l'établissement principal parmi les quatre autres.

L'hôpital général devenu CHU porte le nom de Charles Nicolle en hommage au médecin et microbiologiste natif de Rouen.

Patrimoine

Fondé en 1602 sur décision du Parlement de Normandie en vue d'en faire un dépôt de mendicité, l'érection des bâtiments de l'hôpital général, qui viennent compléter l'acquisition initiale du domaine de la Maresquerie, débute en 1646. Une chapelle y est adjointe en 1651. Elle marque l'arrivée d'une présence religieuse dans l'institution, aux côtés des autorités civiles qui l'ont constituée. Mais l'établissement d'un hôpital général « pour le renfermement des pauvres mendians de la ville & faubourg de Rouen », doté des ressources issues de leur mise au travail, est décidé par un édit de Louis XIV de . La population enfermée augmente alors rapidement : elle atteint 1 600 pauvres en 1700, 2 000 en 1730, 2 129 en 1761.

Initialement tenu par les Filles de la Croix, l'établissement passe aux mains de la communauté des sœurs de la Congrégation Notre-Dame de Charité dans le courant du XVIIIe siècle. À partir de 1763, l'hôpital général obtient l'exclusivité de l'accueil des enfants abandonnés. De même, il reçoit les patients atteints de maladies incurables, cutanées, scrofuleuses et vénériennes, les autres infections étant prises en charge par l'Hôtel-Dieu. Le personnel soignant n'est alors constitué que d'un médecin et son aide, un chirurgien et un apothicaire. En graves difficultés financières, l'institution est réorganisée une première fois en 1791, puis en 1794, et prend le nom d'hospice général. C'est avec la loi du 16 vendémiaire an V () que la communalisation de la gestion de l'hospice s'engage. Fermée pendant la Révolution, l'église est rouverte au culte en 1801, tandis que les sœurs hospitalières sont rappelées en 1803. Ce n'est qu'en 1827 que les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Charité reçoivent l'autorisation définitive d'exercer de nouveau à l'hospice. En 1886, l'hospice général entre dans le système rouennais d’Assistance Publique, qui associe étroitement le fonctionnement des hôpitaux et du bureau de bienfaisance. En 1953, il prend le nom d'« hôpital Charles-Nicolle ».

La chapelle de l'hospice général de Rouen, reconstruite entre 1785 et 1790, a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1948[1]. Elle possède un orgue Lefebvre [2] - [3] - [4] provenant de l'ancienne église Saint-Nicolas de Rouen[5].

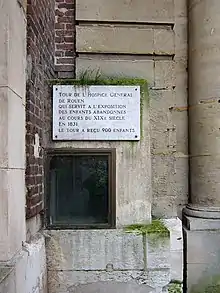

On peut voir à côté de l'entrée, rue de Germont, l'emplacement d'un tour d'abandon établi le .

Patrimoine culturel immatériel

Le patrimoine culturel immatériel des communautés hospitalo-universitaires à Rouen et à Angers *

| |

| Domaine | Savoir-faire |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Rouen Angers |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

Le ministère de la Culture a inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, le patrimoine culturel immatériel des communautés hospitalo-universitaires à Rouen et à Angers en 2014[6].

Chiffres-clés

- 2 397 lits et places

- 10 331 personnes (9494 ETP)

- 2 944 naissances

- 163 000 passages aux urgences

- 390 000 appels au SAMU 76A - Centre 15

Notes et références

- « Chapelle Notre-Dame de Charité », notice no PA00100835, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Orgue de la chapelle Notre-Dame de Charité », notice no PM76001641.

- Notice no PM76003210

- Notice no PM76001640

- François Lemoine et Jacques Tanguy, Rouen aux 100 clochers : Dictionnaire des églises et chapelles de Rouen (avant 1789), Rouen, PTC, , 200 p. (ISBN 2-906258-84-9, OCLC 496646300, lire en ligne), p. 78

- « Le PCI des communautés hospitalo-universitaires dans les CHU de Rouen et d'Angers », sur https://www.culturecommunication.gouv.fr/ (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- François Hue, Histoire de l'Hospice-général de Rouen, 1602-1840, Rouen, A. Lestringeant, 1903

- Marc Boulanger, Les hospices civils de Rouen de 1939 à 1945 : Hospice général (futur Charles Nicolle), Hôtel-Dieu, Boisguillaume et annexes, Luneray, Bertout, 1987 (ISBN 2867430526)

- Yannick Marec (dir.), Les Hôpitaux de Rouen du Moyen Âge à nos jours : Dix siècles de protection sociale, Rouen, PTC, , 178 p. (ISBN 2-35038-004-1, OCLC 470186235)Disponible sur Google Livres

- Jean-Noël Le Toulouzan, Regards sur les hôpitaux de Rouen : Continuité et progrès, Rouen, Groupe d'histoire des Hôpitaux de Rouen/CHU-Hôpitaux de Rouen, 2005 (ISBN 2952561109)

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative Ă la vie publique :

- Ressource relative aux organisations :