Catastrophe minière de Coalbrook

La catastrophe minière de Coalbrook se produit en 1960 dans la mine de charbon du même nom, en Afrique du Sud, et plus précisément dans l'État Libre d'Orange. Le , un premier effondrement mineur a lieu, puis une grande partie de la mine s'effondre à la suite de l'affaissement de 900 de ses piliers de soutènement.

| Catastrophe minière de Coalbrook | ||

.png.webp) Une ancienne structure située à la verticale des galeries, et conservée à la mémoire des victimes. | ||

| Type | Catastrophe minière | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Coordonnées | 26° 51′ 11″ sud, 27° 52′ 44″ est | |

| Cause | Effondrement des piliers de la mine | |

| Date | ||

| Bilan | ||

| Morts | Plus de 400 | |

| Géolocalisation sur la carte : Afrique du Sud

| ||

Environ 1 000 mineurs se trouvent alors dans la mine et près de 435 meurent après avoir été piégés dans ses galeries, tandis que les autres parviennent à s'échapper.

La principale cause de l'effondrement est l'agrandissement des galeries, en hauteur comme en largeur, dans le but d'augmenter la production. Cette politique d'accroissement s'engage dès l'entrée en service de la mine, en 1905, et les piliers de soutènement de la mine, ainsi que les parois de protection entre les galeries, voient peu à peu leur épaisseur réduite par le charbonnage intensif, ce qui diminue leur solidité et mène à leur rupture.

La catastrophe a un retentissement politique d'abord faible, puis plus important dans une société marquée par l'apartheid et reste gravée dans les mémoires comme le pire accident minier de l'histoire de l'Afrique du Sud. Cependant, elle permet aussi le développement de la recherche minière dans le pays, par la création d'institutions chargées spécifiquement de cet objectif, et l'établissement de normes de sécurité plus strictes.

Contexte

Exploitation du charbon en Afrique du Sud

L'exploitation du charbon en Afrique du Sud débute avec l'extraction par le peuple Zoulou de charbon, uniquement en surface[a 1]. Par la suite, de petites exploitations sont ouvertes par les colons néerlandais au XVIIe siècle, mais la première mine souterraine du pays ouvre en 1860, près de Dundee, dans l'actuel KwaZulu-Natal[a 1].

Les ressources en charbon sont alors le moteur de la Révolution industrielle, mais permettent aussi l'approvisionnement en électricité de tout le pays. En Afrique du Sud, près de la moitié du charbon extrait sert ainsi de combustible pour alimenter les centrales thermiques qui fournissent de l'énergie au pays[a 1].

La mine avant l'accident

La mine de Coalbrook est située à 21 kilomètres au sud-ouest de Vereeniging[1], et à proximité de Sasolburg, dans le triangle industriel du Vaal[2]. Le secteur possède de grandes ressources en charbon, divisée en plusieurs veines, numérotées à partir de la plus profonde. Chaque veine est séparée des autres par une couche de schiste et de grès mêlés[3]. La veine no 1 est la plus profonde, et son épaisseur varie entre 0 et 3 m[3]. La veine no 2, entre 130 et 140 m de profondeur, est celle exploitée par la mine, et s'étend sur 6 m de hauteur[a 2] - [b 1] - [1]. La veine no 3, située à environ 100 m de profondeur, est d'une épaisseur de 2 m environ[3]. Une dernière couche, située à 60 m environ sous la surface du sol et constituée de dolérite, une roche magmatique très dure, se révèle importante dans l'accident[a 2] - [3].

La mine est creusée à partir de 1904, et ouvre en [1] avec le percement d'un premier puits. Son exploitation débute avec une production de 12 000 tonnes par an, qui atteint 134 240 tonnes en 1954[a 3]. Elle monte à 2 260 000 tonnes par an en 1958, soit une multiplication par 17 de la production en quatre ans[a 3]. L'ouverture de la nouvelle centrale électrique « Taiibos » à Kragbron, en 1954, en est la cause[4]. À proximité de la mine, celle-ci fait exploser la demande en charbon[5] - [6].

Au moment de l'accident, la mine est exploitée par la société Clydesdale Collieries Ltd. et elle est dirigée par George Dixon[5].

Zones d'extraction

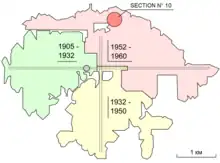

L'extraction est effectuée sur une zone étendue, tout autour du puits principal[3]. Avant 1932, la mine se développe d'abord vers l'ouest, creusant des rectangles de 300 m de large et de 900 m de longueur de part et d'autre des voies d'accès, qui courent d'est en ouest[a 3]. La hauteur maximale des galeries est alors fixée à 2,40 m. De larges piliers sont prévus, accompagnés de parois épaisses de 24 m entre les galeries[a 3]. En 1932, le minage commence au sud, puis vers le sud-est des puits de remontée, et la largeur des piliers est réduite[a 3]. Enfin, à partir de 1949 et jusqu'à l'accident, l'extraction se déplace au nord et à l'est des puits de la mine, la hauteur des galeries est rehaussée, et les piliers sont encore réduits[3].

Causes de l'accident

Causes générales

L'accident est causé par la rupture successive de plusieurs piliers[c 1] : quelques piliers s'écroulent, augmentant la charge sur les piliers adjacents et provoquant également leur défaillance. Cette rupture en cascade provoque l'effondrement des piliers sur une superficie de 324 hectares[a 4] - [7].

En 1960, aucune méthode scientifique ne permet de définir les dimensions minimales de sécurité pour les piliers de soutènement des galeries[a 5] - [a 6]. Les facteurs contribuant à l'effondrement comprennent ainsi le processus de top coaling (littéralement « charbonnage haut »), qui augmente la hauteur des tunnels, et l'extraction dans les piliers et les parois, réduisant la taille des structures soutenant le toit du tunnel[a 7].

L'augmentation frénétique de la production, débutée à partir de la mise en service de la centrale électrique « Taiibos », est mise en cause. Au plus fort de sa production, juste avant l'accident, la mine produit ainsi jusqu'à 3 millions de tonnes de charbon par an, ce qui nécessite une accélération de l'exploitation sans forcément améliorer suffisamment les conditions de sécurité[a 8].

Un ingénieur du nom de F. A. Steart, engagé par l'Eskom pour inspecter la mine en vue de la création de la centrale, indique au cours des années 1950 qu'« une planification, un équipement technique et une organisation performants seraient nécessaires si la production devait être maintenue à de tels niveaux en toute sécurité »[a 3]. Il préconise la limitation à 2,90 m de la hauteur des galeries, précaution qui ne sera toutefois pas suivie par les ingénieurs[a 3].

Alan Cobley, professeur d'histoire à l'université des Indes occidentales, lie également l'accident au régime d'apartheid alors en vigueur en Afrique du Sud, affirmant que « la catastrophe de Coalbrook peut être attribuée dans une large mesure à la montée de l'État d'apartheid raciste et capitaliste en Afrique du Sud après 1948 »[Note 1] - [c 2]. Selon lui, les conditions de travail et de sécurité déplorables des ouvriers Noirs dans les mines permettent de développer le régime d'apartheid, notamment en approvisionnant la société et l'économie en charbon[c 2].

Top coaling

Le top coaling (littéralement « charbonnage haut ») est développé à l'origine pour accroître la production dans des zones déjà exploitées. Cette technique consiste à augmenter la hauteur des galeries en extrayant des blocs de charbon du plafond de celles-ci[a 3] - [5]. Au départ, les tunnels mesurent seulement 2,40 m de haut mais, en 1948, le processus débute de manière limitée et la hauteur est élevée jusqu'à 3,70 m par endroits[b 2] ; cependant le charbon produit est de mauvaise qualité et la pratique cesse[5]. En 1951, le top coaling recommence, puis s'amplifie au cours des années qui suivent, afin de répondre aux demandes croissantes de la centrale électrique Taiibos, qui nécessite pour son fonctionnement du charbon d'une qualité inférieure. La hauteur du plafond des tunnels est relevée à 4,50 m, voire à 5,50 m dans certaines sections de la mine et, en 1957, le top coaling constitue une part importante de la production[a 3]. L'inspecteur des Mines, s'apercevant du nombre croissant d'effondrements des plafonds des galeries dans toutes les mines du pays en raison de cette pratique, décide de fixer la hauteur maximale à 4,30 m. La mine de Coalbrook se plie au règlement et cesse temporairement d'exploiter au-delà de cette hauteur[a 3].

Mais une expérimentation est lancée entre 1957 et 1959, afin de déterminer si l'exploitation des plafonds peut reprendre[a 3]. Une extraction secondaire expérimentale est effectuée dans la section no 10 de la mine[b 2]. Du top coaling permet d'élever la hauteur du plafond entre 4,30 et 6,10 m. Des capteurs vidéos et audios sont installés afin de recueillir des données sur les conséquences du charbonnage, mais aucune prise de mesure précise n'a lieu[a 3]. Passé 6,10 m de hauteur, et voyant que rien ne se passe au bout de deux mois, les mineurs continuent à augmenter la hauteur des autres galeries, sans réaliser l'état de fragilisation des piliers en raison de leur hauteur[a 3] - [a 8].

Le , un effondrement mineur se produit dans la partie nord de la mine de la section no 10, zone où la plupart des expériences de top coaling ont été réalisées[1] - [5]. La zone touchée couvre une surface d'approximativement 6 hectares[a 3]. Cet effondrement n'a toutefois pas de conséquences graves dans l'immédiat, car il est arrêté par une paroi et ne se propage pas au reste de la mine, et l'incident n'est pas documenté de manière précise[a 3]. L'extraction expérimentale continue d'ailleurs dans la zone et s'étend même vers le sud[b 3]. L'incident n'est pas signalé à l'inspection des Mines, qui effectue une visite de routine deux semaines plus tard[a 3] - [1] - [5].

Extraction de charbon des piliers et des parois

Les tunnels de la mine mesurent au départ entre 6,10 et 6,70 m de largeur[a 3]. Des piliers et des parois de charbon sont laissés entre les tunnels pour empêcher le plafond de la mine de s'effondrer[a 9].

Au début de l'exploitation de la mine en 1905, l'épaisseur des parois et des piliers est de 24,40 m. À partir de 1932, les piliers sont réduits à 19,80 m et les parois à 18,30 m. À partir de 1943, les piliers sont réduits à 18,30 m et les barrières à 12,20 m[a 3] - [b 4].

Pour réduire l'épaisseur des soutiens des tunnels, des « blocs » de charbon de 4 m de large et 2 m d'épaisseur sont extraits des parois, et dans certains cas de chacun des quatre côtés des piliers également, pour produire du charbon supplémentaire[b 3].

Rupture de la couche de dolérite

La couche de dolérite, roche très dense et très dure, aurait également joué un rôle dans la catastrophe. Lors du premier effondrement, de moindre importance, cette couche aurait été fragilisée par le choc[a 10]. Ensuite, peu avant l'effondrement principal, la roche n'aurait plus été en mesure de soutenir son propre poids et de garder sa cohésion en un seul bloc. Elle aurait donc rompu, ce qui aurait augmenté la masse pesant sur les piliers de charbon jusqu'à leur rupture[a 10].

Déroulement de l'accident

Premiers signes

Dans l'après-midi du , vers 16 h 20, des mineurs qui opèrent au sud de la section 10 entendent des craquements et des bruits forts[b 3], ainsi qu'un souffle venant de la section expérimentale[1]. Un groupe de quelques dizaines de mineurs remonte donc à la surface. Les équipes de sécurité font descendre le superviseur adjoint pour examiner les galeries. En effet, le directeur de la mine, chargé de cette mission, est en congé annuel. Son adjoint constate qu'une dépression s'est formée en surface[a 4]. Ne remarquant plus de mouvement ni de bruit en sous-sol, et pensant que l'effondrement est circonscrit à la section 10[a 4], il donne l'ordre aux mineurs de retourner sous terre en les menaçant de prison[t 1]. Seuls deux refusent ; ils sont rapidement emmenés vers les cellules de la mine. Ils seront toutefois libérés peu après l'accident[t 1].

Effondrement des piliers

Vers 19 h 20, les craquements reprennent et s'intensifient, et un souffle plus puissant est ressenti dans l'ensemble de la mine, accompagné d'émanations de méthane[3]. Tous les ouvriers à l'œuvre à proximité des puits de la mine ressortent immédiatement, parvenant à s'échapper par un puits de remontée suffisamment incliné pour permettre l'escalade[8]. En moins de 20 minutes[3], plus de 900 piliers de soutènement se rompent en cascade[9], ce qui cause l'effondrement de la plus grande partie de la mine[a 8], sur une surface totale de plus de 3 km2[7]. Au bout de 10 minutes, alors que certains ouvriers bloqués tentent encore de creuser pour dégager un accès, le contremaître en chef redescend dans le puits et constate l'obstruction totale des accès vers la section est[a 4]. Tous les ouvriers travaillant dans les parties les plus éloignées à l'est, hors d'accès de tout échappatoire, sont ensevelis sous les décombres[a 4]. Seul un survivant, qui est parvenu à s'échapper des sections inaccessibles avant que les tunnels ne soient complètement bouchés, est retrouvé[a 4].

L'effondrement du plafond des galeries interrompt en outre l'arrivée d'air frais en provenance de la surface[2]. Les mineurs encore sous terre sont étouffés par les dégagements de méthane et écrasés par les chutes de pierres[a 4].

Opérations de secours

Immédiatement après l'accident, des équipes de secours sont déployées sur les lieux depuis d'autres mines de la région.

Comme la mine recèle trop de méthane et de monoxyde de carbone pour qu'une équipe de secours pénètre dans le sud-est de la section 10[5], les secours décident de forer depuis la surface jusqu'au puits enseveli. Une nouvelle foreuse sophistiquée pour l'époque est utilisée, mais les forets s'usent lorsqu'ils rencontrent la couche de dolérite[1]. Les forages ne progressent plus que très lentement, et de nouvelles têtes de forage doivent être envoyées en permanence, certaines arrivant même du Texas[5] - [1]. Lorsque les équipes de secours parviennent à atteindre la zone où sont censés se trouver les mineurs, des microphones sont descendus dans les puits, mais aucun signe de vie n'est détecté[7] - [5]. Aucun corps n'est retrouvé à l'issue des opérations de sauvetage[10].

Au bout de 11 jours, l'opération de secours est abandonnée[c 2] lorsque les sauveteurs comprennent qu'aucun des mineurs piégés n'a pu survivre[7]. Le Premier ministre Hendrik Verwoerd déclare ainsi, après trois tentatives de forages jusqu'à 500 pieds (152 m) de profondeur, que « tout espoir » est abandonné[t 1].

Cependant, les femmes des mineurs disparus continuent à espérer leur survie et réclament la poursuite des recherches, malgré les protestations des secours, qui estiment également qu'il n'y a plus d'espoir[t 1]. Dans le même temps, un voyant du nom de Petrus Johannes Kleinhans affirme avoir une vision montrant la position exacte de dix hommes toujours en vie, sept Noirs et trois Blancs. Alors qu'il dirige les secouristes vers la zone aperçue, à plus de 300 mètres de la position estimée de l'accident, et qu'ils commencent à creuser, il leur fait part d'une nouvelle vision, affirmant cette fois que tous les hommes sont morts[t 1].

Les secours tentent de retrouver les corps des mineurs disparus, afin de rassurer les ouvriers encore en vie et leur faire reprendre le travail. En effet, les travailleurs d'origine africaine sont effrayés par l'idée que des corps gisent encore au fond de la mine[t 1]. Les recherches de corps ne donnent rien ; dans l'impossibilité de retrouver les dépouilles des disparus, les sections effondrées sont rebouchées avec du béton[11].

L'exploitation de la mine reprend le dans les sections non touchées par l'effondrement des galeries, et l'année suivante, la mine revient à 75 % de sa production d'avant la catastrophe[1] - [5].

Victimes et compensations

Nombre et origine des victimes

L'accident provoque la mort de plus de 400 mineurs, le chiffre exact variant selon les sources. Selon le site South African History Online, spécialisé dans l'histoire de l'Afrique du Sud, l'accident aurait causé la mort de 435 personnes[12], nombre également inscrit sur le premier mémorial en hommage aux victimes de la catastrophe, construit en 1996[1]. Le magazine Time évoque un nombre similaire, 440 morts, dans son numéro du [t 1], puis l'évalue trois semaines plus tard à 417 morts[t 1]. Nielen van der Merwe, spécialiste en géologie minière à l'université de Pretoria[13], qui a longuement étudié la catastrophe, donne un nombre de 437 morts[a 11], qui correspond à celui mis en avant sur le nouveau mémorial[1].

Parmi les mineurs tués dans la tragédie, la moitié viennent du territoire du haut-commissariat britannique du Basutoland[Note 2], tandis qu'un peu moins de la moitié des autres viennent d'Afrique orientale portugaise[Note 3] - [c 3] - [12]. Les six derniers sont des Sud-Africains blancs[t 1].

Le bilan de l'accident en fait la catastrophe minière la plus meurtrière de l'histoire de l'Afrique du Sud[8].

Compensations accordées aux familles

Du fait de l'apartheid en vigueur à cette époque en Afrique du Sud, la loi sur l'indemnisation des travailleurs autorise une veuve blanche à bénéficier du fonds de pension de son mari décédé, tandis qu'une veuve noire ne reçoit qu'une somme forfaitaire de la société minière[7] - [14]. Les veuves de mineurs blancs reçoivent ainsi une rente de compensation, qui peut aller jusqu'à 93 $ par mois, tandis que seule une indemnité ponctuelle de 9 $ est versée aux veuves de mineurs noirs décédés dans la catastrophe[t 1].

L'accident choque l'ensemble du pays, ce qui amène le gouvernement à créer le Fonds national pour les catastrophes minières[14]. Dans le même temps, un fonds d'indemnisation alimenté à partir de dons est mis en place et dépasse rapidement les 300 000 marks[t 1].

Conséquences

Conséquences directes

Au moment de l'effondrement des piliers, un séisme d'une magnitude de 1.0 est ressenti par les sismographes aux alentours. Il est fort probable qu'il soit causé par l'effondrement, bien que la faible précision des appareils à l'époque rende l'origine exacte de la secousse sismique difficile à identifier[a 4].

Des failles et crevasses apparaissent également aux alentours de la mine, d'abord au cours de l'après-midi sur la route située à la verticale des galeries effondrées, puis par la suite jusqu'à 1 200 m des lieux touchés[a 4]. Une dépression de près de 2 m de profondeur et de 150 m de diamètre se forme au-dessus des sections touchées[a 4].

Enquêtes et impact politique

L'événement reste tout d'abord confidentiel, pour des raisons principalement ethniques : la majorité des victimes étant noires, l'Afrique du Sud de l'apartheid ne se préoccupe que très peu de leur sort et de la sécurité des mines[t 1]. Cependant, l'affaire finit tout de même par prendre une importance politique, trois semaines après la catastrophe. C'est le Golden City Post, journal installé à Johannesbourg, qui révèle l'affaire, affirmant pour la première fois que des mineurs qui auraient tenté de remonter, peu avant la catastrophe, auraient été sommés de redescendre, voire refoulés. Le ministre des Mines, Jan de Klerk, promet alors une enquête détaillée sur ces révélations[t 1].

Dans les mois qui suivent la catastrophe, quatre enquêtes différentes sont lancées en vertu de la loi sur les mines et les travaux de 1956, la troisième étant une enquête judiciaire[14]. Les enquêtes révèlent que les décès sont survenus à la suite de l'affaissement de la mine elle-même. Les enquêteurs découvrent également que l'effondrement du n'a pas été signalé aux inspecteurs des mines, comme la loi l'impose[14]. En 1965, l'ingénieur national des Mines, chargé de la gestion et du contrôle du secteur minier dans le pays, critique les conditions dans lesquelles se sont tenues les expériences dans la section no 10, pointant notamment les manquements aux méthodes scientifiques de mesure et d'observation, et l'application trop rapide des techniques d'extraction testées à d'autres sections de la mine[a 12].

Développement scientifique

À la suite de la catastrophe, en 1963, le gouvernement sud-africain crée le Conseil de recherche et de contrôle des mines de charbon[Note 4] afin d'améliorer la sûreté des mines de charbon et de développer la recherche de nouvelles méthodes d'exploitation[a 2] - [a 8]. Le comité est soutenu par le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle et l'organisation de recherche rattachée à la Chambre des Mines[a 2] - [2] - [12]. Les recherches majeures portent alors sur la solidité des piliers de soutènement. L'industrie minière commence alors à concevoir et à utiliser des formules mathématiques précises et des calculateurs pour améliorer l'efficacité de l'extraction et la sécurité des piliers[a 8]. Ces recherches aboutissent au développement empirique de la formule de Salamon-Munro, qui évalue la solidité des piliers, utilisée pendant de nombreuses années à la suite de l'accident[a 6] - [a 13] - [2].

Des décisions sont également prises afin de limiter les accidents et de diminuer leur impact humain : des piliers suffisamment larges et nombreux doivent être préservés, l'évacuation des mineurs doit être facilitée et les arrivées d'air renforcées[a 4]. L'extraction sous forme de top coaling et la diminution de la largeur des parois et des piliers est strictement réglementée[a 4].

La Chambre sud-africaine des mines obtient du même coup plus de matériel de sauvetage, plus performant, pour atteindre les hommes piégés sous terre en cas d'effondrements similaires. Parmi ce matériel figurent des foreuses plus puissantes, afin de réussir là où les secours ont échoué lors de l'accident, en parvenant à creuser suffisamment vite[8] - [10]. Un équipement similaire sera d'ailleurs utilisé en 2010 pour secourir des mineurs chiliens piégés[12].

Des rapports commencent également à documenter précisément les incidents miniers[a 14].

Selon Nielen Van Der Merwe, ces nouvelles instances et ces avancées technologiques permettent à cette époque de placer l'Afrique du Sud « au premier plan de la technologie minière »[a 8]. Cependant, une partie des scientifiques quitte progressivement le groupe de recherches[a 8]. Van der Merwe estime ainsi que plus de 1 000 années d'expérience cumulée sont perdues entre 2003 et 2005[a 15]. En , il exprime ses craintes et affirme que « des parallèles troublants existent entre le positionnement actuel de l'industrie minière dans son ensemble et ce qui était pratiqué dans la mine de Coalbrook au cours des années précédant la catastrophe »[a 1].

Commémorations

Le Parlement britannique rend hommage aux victimes de l'accident lors de sa séance du , s'associant aux condoléances exprimées par le Premier ministre sud-africain[15]. Cependant, aucun monument à la mémoire des mineurs n'est installé sur les lieux de la catastrophe[1].

Après la fermeture de la mine au milieu des années 1990, le village minier de Coalbrook est racheté en 1996 par un homme d'affaires taïwanais, Richard Hse[1], qui le renomme Holly Country et y installe un lieu de mémoire pour les familles des victimes[16]. L'espace mémoriel s'organise autour d'une ancienne machine utilisée pour l'extraction du charbon. Une plaque commémorative s'y trouve, portant l'inscription suivante :

« À la mémoire des 437 mineurs ayant perdu la vie dans la catastrophe de la mine de Coalbrook le 21-01-1960

« Après toutes ces années, vous êtes encore dans nos cœurs et dans nos esprits » »[Note 5] - [1]

Un autre monument, conçu comme un amphithéâtre, se situe à l'emplacement supposé du puits de mine sud, et comporte une plaque commémorative sur laquelle sont notés les noms des victimes de la catastrophe. Une phrase de la politicienne américaine Ellen Tauscher (en) y est également inscrite[1].

Le , plusieurs centaines de personnes se rassemblent pour célébrer le renommage du village minier, 40 ans après la catastrophe. En l'honneur des victimes, un monument est inauguré à Sasolburg[16].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Coalbrook mining disaster » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Citation originale : « The Coalbrook Disaster can be attributed in large measure to the rise of the racist, capitalist apartheid state in South Africa after 1948. ».

- Actuellement le Lesotho.

- Aujourd'hui devenu le Mozambique.

- En anglais : Coal Mines Research Controlling Council (CMRCC).

- Citation originale : « In memory of those 437 miners who lost their lives in the Coalbrook mine disaster on 21-01-1960

« After all these years you are still in our hearts and thoughts ».

Van der Merwe

- van der Merwe 2006, p. 857.

- van der Merwe 2006, p. 858.

- van der Merwe 2006, p. 859.

- van der Merwe 2006, p. 860.

- van der Merwe 2006, p. 864, 867.

- van der Merwe 2003.

- van der Merwe 2006, p. 860, 865.

- van der Merwe 2010.

- van der Merwe 2006.

- van der Merwe 2006, p. 860-861.

- van der Merwe 2006, p. 858, 860.

- van der Merwe 2006, p. 866.

- van der Merwe 2006, p. 865.

- van der Merwe et al. 2001.

- van der Merwe 2006, p. 867.

Didier, van der Merwe

- Didier et van der Merwe 2010, p. 121.

- Didier et van der Merwe 2010.

- Didier et van der Merwe 2010, p. 122.

- Didier et van der Merwe 2010, p. 121-122.

Article du TIME

Autres références

- (en) « The 1960 Coalbrook Disaster », sur The Heritage Portal.

- (en) « Coalbrook, 21 January 1960 - Minerals Council South Africa », sur Minerals Council of South Africa (consulté le ).

- (en) Nielen van der Merwe, « Lessons From Coalbrook » [PDF], sur Mine Accidents and Disasters, .

- (en) « Taiibos Power Station », sur Eskom Heritage, (consulté le ).

- (af) « Coalbrook Mynramp – Monumente, Gedenktekens en Interessanthede in Suid Afrika » (consulté le ).

- (en) « Coalbrook » [archive du ] (consulté le ).

- (en) Benjamin Pogrund, « The 435 SA miners who didn't make it - Times LIVE », sur sur le site Times LIVE, (consulté le ).

- (en) « The world's worst coal mining disasters », (consulté le ).

- (en) « More than 400 miners are killed in an underground collapse at Coalbrook mine », (consulté le ).

- (en) « Coalbrook Disaster 1960- Mining Accident Database », sur www.mineaccidents.com.au (consulté le ).

- (en) « More than 400 miners are killed in an underground collapse at Coalbrook mine | South African History Online », sur le site South African History Online (consulté le ).

- (en) « More than 400 miners killed in what was the worst mining disaster in South Africa », sur South African History Online (consulté le ).

- (en-US) « Nielen van der Merwe », sur Fed IGS (consulté le ).

- (en) « 1961. The New Age. "12 Months After Coalbrook". », sur historicalpapers.wits.ac.za (consulté le ).

- (en) « UNION OF SOUTH AFRICA (COLLIERY ACCIDENT, COALBROOK) (Hansard, 8 February 1960) », sur api.parliament.uk (consulté le ).

- (en-US) « Monument pays tribute to miners », sur News24 (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Par J. Nielen van der Merwe

- [van der Merwe et al. 2001] (en) J. Nielen van der Merwe, J. J. van Vuuren, R. Butcher et I. Canbulat, « Causes of Falls of Roofs in South African Collieries », Safety In Mines Research Advisory Committee Reports, Safety In Mines Research Advisory Committee, (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

- [van der Merwe 2003] (en) J. Nielen van der Merwe, « New pillar strength formula for South African coal », The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy, Pretoria, School of Mining, Metallurgy and Geology, Université de Pretoria, , p. 281-292 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

- [van der Merwe 2006] (en) J. Nielen van der Merwe, « Beyond Coalbrook : what did we really learn ? », The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Pretoria, School of Mining, Metallurgy and Geology, Université de Pretoria, vol. 106, , p. 857-868 (ISSN 0038-223X, lire en ligne [PDF]).

- [van der Merwe 2010] (en) J. Nielen van der Merwe, « Are our mines safe ? : Coalbrook mine disaster revisited », South African Labour Bulletin, vol. 34, no 5, , p. 15-16 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

- [Didier et van der Merwe 2010] Christophe Didier et J. Nielen van der Merwe, « Analyse en retour d'expérience de deux effondrements miniers dans des mines de charbon : cas des mines de Coalbrook (Afrique du Sud) et de Gardanne (France) », Revue française de géotechnique, nos 131-132, 2e et 3e trimestres 2010 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

Autres travaux et écrits

- [Cobley 2020] (en) Alan Cobley, « Powering Apartheid : The Coalbrook Mine Disaster of 1960 », South African Historical Journal, Taylor and Francis, vol. 72, no 1, , p. 80-97 (DOI 10.1080/02582473.2020.1728577, lire en ligne

).

).

- [Malan et Napier 2011] (en) D. F. Malan et J. A. L. Napier, « The design of stable pillars in the Bushveld Complex mines : a problem solved ? », The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Pretoria, School of Mining, Metallurgy and Geology, Université de Pretoria, vol. 111, , p. 821-836 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

- [Montero et al. 1960] (en) Frank Montero, William X. Scheinman, Winifred Courtney et Russel Warren Howe, « Out of Africa », Africa Today, University of Indiana Press, , p. 11-12 (JSTOR 4184075, lire en ligne

).

).

- (en) Horst Wagner, Tobias Ladinig et Hannes Blaha, « Design considerations for pillar systems in deep mines. », Geomechanik und Tunnelbau, vol. 9, no 5, , p. 524-528 (DOI 10.1002/geot.201600045, lire en ligne

)

) - [TIME magazine 1960] (en) TIME magazine, « Delayed Reaction », TIME, , p. 32 et 34 (ISSN 0040-781X, lire en ligne

).

).

- (en) TIME magazine, « Tragedy at No. 10 », TIME, , p. 26 (ISSN 0040-781X, lire en ligne

)

)

Liens externes

- (en) « Schémas de la mine et de l'accident », sur Mine Accidents and Disasters,

- (en) [vidéo] Divers plans de foules attroupées suite à la catastrophe, filmés pour British Pathé sur YouTube