Canal de Marans à La Rochelle

Le canal de Marans à La Rochelle, situé dans le département français de la Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine, est appelé également canal de Rompsay entre Dompierre-sur-Mer et La Rochelle.

| Canal de Marans à La Rochelle Canal de Rompsay | ||||

Le canal et son chemin de halage | ||||

| Géographie | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | France | |||

| Début | Marans | |||

| 46° 18′ 50″ N, 1° 00′ 14″ O | ||||

| Fin | Bassin à flot extérieur à La Rochelle | |||

| 46° 09′ 24″ N, 1° 08′ 42″ O | ||||

| Traverse | Charente-Maritime | |||

| Caractéristiques | ||||

| Statut actuel | Radié, concédé au département de la Charente-Maritime | |||

| Longueur | 24 km | |||

| Altitudes | Début : 1,70 - Canal maritime de Marans à la mer m Fin : 0 - Bassin de retenue La Rochelle, pont Jean-Moulin m |

|||

| Dénivelé | m | |||

| Gabarit | Freycinet et supérieur sur 2 écluses | |||

| Mouillage | 1,60 m | |||

| Hauteur libre | 5,10 m - Tunnel Saint-Léonard m | |||

| Alimentation | canal maritime de Marans à la mer | |||

| Infrastructures | ||||

| Ponts-canaux | 2 | |||

| Écluses | 4 | |||

| Tunnels | 1 | |||

| Ports | 1 | |||

| Histoire | ||||

| Année début travaux | 1806 | |||

| Année d'ouverture | 1875 | |||

| Fermeture | 1957 | |||

| Remise en service | 2018 | |||

| Commanditaire | Napoléon Ier | |||

| Administration | ||||

| Propriétaire | Département de la Charente-Maritime | |||

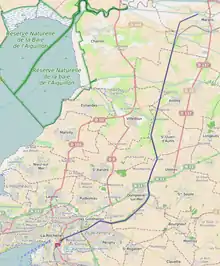

| Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Ce canal relie Marans et le Marais poitevin à La Rochelle.

Description sommaire

Ce canal débute au niveau du canal maritime de Marans à la mer (cote à + 1,70 m) et relie La Rochelle à la cote 0 dans le bassin de retenue communiquant avec le bassin à flot.

Il draine du Nord au Sud les eaux de ruissellement de huit communes toutes situées dans le département de la Charente-Maritime :

Petite géographie hydrographique

Le canal de Marans à La Rochelle est par définition un canal de jonction par dérivation (de la Sèvre Niortaise vers l'océan). Il est par sa longueur le second canal de Charente-Maritime, après celui de la Charente à la Seudre.

Le canal en chiffres

Ce canal a la particularité de regrouper, pour une longueur de 24 kilomètres, de nombreux ouvrages spécifiques aux canaux. Ainsi, il comprend notamment :

- un tunnel de 842 m x 8 m, avec un chemin de halage, côté est.

- quatre écluses

- Écluse de Marans (25 m x 5,20 m)

- Écluses d'Andilly ou ouvrage de croisement. Les portes d'écluses ont été déplacées réduisant ainsi le gabarit. Cette partie permet aux petites embarcations de naviguer sur le Canal du Curé.

- Écluse de Rompsay (gabarit Freycinet - 38,50 m x 5,20 m)

- Écluse de jonction (compatible Freycinet - 38,50 m x 7 m, disparue)

- deux ponts-canaux et des ponts-siphons

- un réservoir de décharge des eaux du canal ou bassin de retenue (réservoir Maubec à La Rochelle).

- un port (le port du canal) qui communiquait avec le bassin à flot extérieur de La Rochelle. Le port ainsi que la dernière écluse ont été comblés et de ce fait ne sont plus visibles.

Le canal comprenait également des ponts tournants qui ont été démontés dans les années 1970. Le vestige de l'un d'eux est visible sur la première écluse à Marans (rail guidage métallique circulaire scellé).

Il comprend également de nombreux ponts.

Histoire

.jpg.webp)

Le projet fut lancé sur décision de Napoléon Ier, en 1805 (décret du 28 messidor an XIII).

À l'origine, le canal devait relier Niort dans les Deux-Sèvres à La Rochelle, soit 44 kilomètres (voir carte de Cassini). Il faisait partie du projet d'établir une liaison navigable Nord-Sud, de la Loire à l'estuaire de la Gironde. Les travaux devaient s'étendre sur 5 années[a 1].

Des travaux qui s'éternisent

Contrairement au projet initial, seule la section La Rochelle à Marans sera creusée, soit 24 kilomètres. Les travaux vont s’échelonner de 1806 à 1888, mais le canal sera mis partiellement en service en 1875. C'est seulement en 1888 que le canal sera relié au bassin extérieur ou bassin à flot du vieux port de La Rochelle via le bastion Saint-Nicolas. Le port du canal servira de piscine d'été et de lieux aux exercices militaires. Il a été comblé récemment[1]. Le canal est toujours connecté au vieux port de La Rochelle via le canal Maubec.

Les délais prévisionnels furent largement dépassés principalement pour des difficultés techniques et judiciaires :

- Le percement du tunnel Saint-Léonard qui fut creusé et achevé après 1850[2] a duré beaucoup plus longtemps que prévu, à cause d'un calcaire très dur ;

- La partie Nord du canal (un tiers de sa longueur) traverse des marais. Il a donc fallu construire de nombreux ouvrages (ponts-siphons) qui permettaient un libre écoulement des eaux du marais et rendaient le canal indépendant ;

- Autour de Dompierre-sur-Mer, le creusement du canal a provoqué l'assèchement de nombreux puits (déblais important à cet endroit). La colère des habitants aboutit à un procès, obligeant le concessionnaire à approfondir les puits[a 1].

| Comparatif de durée de travaux entre différents canaux | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Nom | Longueur canal | Début des travaux | Fin des travaux | Durée du chantier | Observations |

| Canal du Midi | 241 km | 1666 | 1681 | 15 ans | |

| Canal de Nantes à Brest | 364 km | 1803 | 1858 | 55 ans | 73 km de canal effectif, le reste étant des fleuves et rivières réaménagés |

| Canal de Marans à La Rochelle | 24 km | 1806 | 1888 | 82 ans | Mis en service en 1875, mais connecté au bassin à flot extérieur du vieux port de La Rochelle en 1888 |

Un échec commercial

La prévision du trafic sur le canal, basée à 50 000 tonnes de marchandises transportées annuellement, ne fut jamais atteinte. Ainsi en 1887 5 700 tonnes furent transportées par des gabares, en 1898 3 200 tonnes. Mais les années qui suivirent le trafic s'établit à environ 3 000 tonnes annuelles[a 2]. Le trajet s'effectuait sur une durée de 8 heures, soit une moyenne horaire de 3 km/h. Le Brieux, un bateau-vapeur, y navigua quelques années.

La largeur et la profondeur du canal n'ont pas permis d'adapter le trafic à l'augmentation des dimensions des barges.

De plus, la construction et création de la liaison ferroviaire de La Rochelle à Nantes dès 1871[a 3], construite parallèlement sur le remblai constitué par des déblais de terres extraites du canal, entre en concurrence directe avec le canal et va provoquer son déclin.

L'exploitation de ce dernier va baisser et cesser peu à peu après la Seconde Guerre mondiale. Durant cette dernière, le canal servi de fossé anti-chars infranchissable. Des restes d'implantations bétonnées sont visibles sur le chemin haut entre Dompierre-sur-Mer et le canal.

L'après-guerre, la désuétude

Radié de la nomenclature des voies navigables par un décret du , le canal n'est plus utilisé pour la navigation commerciale.

Dans les années 1970, les ponts mobiles tournants métalliques ont été démontés et remplacés par des ponts fixes avec de faibles hauteurs de tirant d'air, sectionnant le canal et limitant ainsi la navigation à des petites embarcations canoës où barques.

La section Marans-Niort est constituée tout simplement par la Sèvre niortaise canalisée et navigable sur 64 km, traversant ces deux villes.

De nos jours le renouveau, site naturel

Par arrêté Ministériel du 14 mai 1970, le canal est protégé en site naturel classé du pont de Mouillepieds à l'écluse de Rompsay, soit sur 8 km 860 ce qui représente plus du tiers de sa longueur, offrant aux promeneurs des chemins aménagés et des paysages préservés.

Il a été concédé au département de la Charente-Maritime le [a 4].

Certains ouvrages du canal ont fait l'objet, de 2009 à 2012, de restaurations (écluse no 1, tunnel Saint-Léonard, curetage)[3].

L'EuroVelo 1 (ou Vélodyssée ®), ainsi que la Vélo Francette ® suivent le canal sur un itinéraire sécurisé et balisé, spécialement aménagé à cet effet[4]. Ce tronçon est appelé Voie verte du canal de Marans.

Plan du canal

Plan du canal Site naturel classé

Site naturel classé Écluse no 1 en rénovation (2009)

Écluse no 1 en rénovation (2009) Aménagement d'une rampe de mise à l'eau

Aménagement d'une rampe de mise à l'eau

Ouvrages du canal

| PK | Nom de l'ouvrage | Type | Coordonnées | Images | Observations |

|---|---|---|---|---|---|

| 0 | Écluse de Marans (no 1) | Écluse | 46° 18′ 51″ N, 1° 00′ 14″ O |  |

Au premier plan, vestige du pont tournant |

| 2,2 | Pont de Puy Neuf | Pont | 46° 18′ 09″ N, 1° 01′ 28″ O |  |

|

| 2,38 | Pont siphon du canal de la Banche | Pont-canal | 46° 18′ 03″ N, 1° 01′ 30″ O |  |

|

| 2,58 | Pont siphon du canal de la Brune | Pont-canal | 46° 17′ 57″ N, 1° 01′ 33″ O | ||

| 4,66 | Pont Beau séjour | Pont piétonnier privé | 46° 16′ 51″ N, 1° 01′ 57″ O |  |

|

| 6,3 | Écluse d'Andilly (no 2) | Écluse et ouvrage de croisement | 46° 16′ 00″ N, 1° 02′ 16″ O |  |

Croisement avec le canal du Curé |

| 6,9 | Siphon | Siphon | 46° 15′ 40″ N, 1° 02′ 24″ O |  |

Canal d'Andilly sous siphon |

| 8,45 | Pont des Prieurs | Pont | 46° 14′ 53″ N, 1° 02′ 41″ O |  |

|

| 10,82 | Siphon des Bois | Siphon | 46° 13′ 39″ N, 1° 03′ 04″ O |  |

|

| 13,18 | Pont de Mouillepieds | Pont | 46° 12′ 26″ N, 1° 02′ 55″ O |  |

Début du site naturel classé |

| 14,48 | Pont RN 11 | Pont | 46° 11′ 48″ N, 1° 03′ 14″ O |  |

Site naturel classé |

| 14,61 | Pont de Grolleau | Pont | 46° 11′ 42″ N, 1° 03′ 16″ O |  |

Site naturel classé |

| 16,09 | Pont de Belle-Croix | Pont | 46° 10′ 58″ N, 1° 03′ 23″ O |  |

Site naturel classé |

| 16,82 17,66 |

Tunnel Saint-Léonard (début) Tunnel Saint-Léonard (fin) |

Tunnel | 46° 10′ 41″ N, 1° 03′ 49″ O 46° 10′ 23″ N, 1° 04′ 18″ O |

|

Site naturel classé |

| 19,38 | Pont de Chagnolet | Pont | 46° 10′ 04″ N, 1° 05′ 31″ O |  |

Site naturel classé |

| 20,77 | Pont de Rompsay | Pont | 46° 10′ 02″ N, 1° 06′ 31″ O |  |

Site naturel classé |

| 21,78 | Passerelle piéton | Pont piétonnier | 46° 09′ 49″ N, 1° 06′ 59″ O |  |

Site naturel classé |

| 21,93 | Pont RN 137 | Pont | 46° 09′ 44″ N, 1° 07′ 19″ O | Site naturel classé | |

| 22,07 | Écluse de Rompsay (no 3) | Écluse | 46° 09′ 42″ N, 1° 07′ 25″ O | Fin du site naturel classé | |

| 22,51 | Passerelle piéton | Pont piétonnier | 46° 09′ 36″ N, 1° 07′ 44″ O | ||

| 23,42 | Pont voie ferrée | Pont ferroviaire | 46° 09′ 25″ N, 1° 08′ 23″ O | ||

| 23,5 | Pont | Pont réservé piéton | 46° 09′ 24″ N, 1° 08′ 27″ O |  |

Au second plan, pont ferroviaire |

| 23,6 | Pont Jean Moulin | Pont | 46° 09′ 23″ N, 1° 08′ 31″ O | .JPG.webp) |

|

| 23,67 | Pont Joffre | Pont | 46° 09′ 23″ N, 1° 08′ 34″ O | .jpg.webp) |

Pont au premier plan |

| 23,85 | Réservoir Maubec | Bassin de retenue | 46° 09′ 24″ N, 1° 08′ 44″ O |  |

|

| 23,90 | Écluse de jonction (no 4) | Écluse | 46° 09′ 22″ N, 1° 08′ 46″ O |  |

disparue (partie remblayée), situé au Bastion Saint Nicolas |

| 24 | Port du canal | Bassin (servant également aux exercices militaires et comme piscine d'été) assurant la jonction avec le port de La Rochelle | 46° 09′ 21″ N, 1° 08′ 50″ O |  |

disparu (partie remblayée) |

Photos (géolocalisées)

Ouvrage de croisement à Andilly avec le fleuve côtier du Curé dont le cours inférieur est canalisé et se nomme le Canal du Curé.

Ouvrage de croisement à Andilly avec le fleuve côtier du Curé dont le cours inférieur est canalisé et se nomme le Canal du Curé. Le tunnel Saint-Léonard (entrée nord)

Le tunnel Saint-Léonard (entrée nord) Borne kilométrique no 20 du canal

Borne kilométrique no 20 du canal Le canal de Rompsay (photo de 1932)

Le canal de Rompsay (photo de 1932)

Cinéma

Plusieurs scènes du film Irréprochable, réalisé par Sébastien Marnier et sorti en 2016, ont été tournées sur les rives du canal de Marans à La Rochelle et sur le tunnel Saint-Léonard.

Voir aussi

Bibliographie

- Mémoire en images La Rochelle - Yves Le Dret et Jean-Louis Mahé - Éd. Alan Sutton à Joué-les-Tours.

- Dompierre-sur-Mer et ses environs (p. 124) - de M M. Choisnard et Tauzin - Éd. Res Universis.

- Le magazine du département de la Charente-Maritime, no 43 juillet 2012, page 18.

- Le magazine du département de la Charente-Maritime, no 43 juillet 2012, page 4.

- Le magazine du département de la Charente Maritime, no 54 Mai 2015, page 10.

- Yann Cussey, « Le canal de Marans, l’alimentation en eau et le port de La Pallice : des réseaux structurants pour l’agglomération de La Rochelle », L'inventaire du patrimoine de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, sur Inventaire Poitou-Charentes, (consulté le ), p. 1-29.

- p. 3.

- p. 4.

- p. 5.

- p. 7.

Articles connexes

Liens externes

- [PDF] Carte du site inscrit du canal de Marans, par arrêté du 15 mai 1970 (DIREN Poitou-Charentes)

- Service départemental de l'architecture et du patrimoine de Charente-Maritime - Le canal de Marans à La Rochelle

- Le canal de Marans à La Rochelle (Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau)

- Le canal de Marans à La Rochelle (Projet Babel)

- Photos et histoire du canal de Marans

- Histoire de Périgny, le canal

- Réhabilitation du Canal sur le site de l'Association nationale des plaisanciers en eaux intérieures