Buncheong

Le buncheong, ou punch'ong est une forme de céramique coréenne en grès, traditionnelle du milieu du XIVe jusqu'au milieu du XVIe siècle.

Vue d'ensemble

Le buncheong est réalisé en terre à porcelaine[1], couverte de feldspath, fondant à haute température (aux alentours de 1 200 °C). Ce qui en fait la caractéristique principale c'est l'usage d'un engobe blanc et un décor audacieux, d'une grande variété : incrustation, estampage, sgraffite, passage du pinceau, peinture au pigment de fer, incision et trempage. L'incrustation n'est ici qu'une extension du procédé en usage lors de la période précédente avec les céladons incrustés sous la dynastie Goryeo.

Le style apparaît au début de la dynastie Joseon au XVe siècle, remplaçant en grande partie le céladon dans l'usage commun. Il correspond bien à cette dynastie, fondée par un puissant groupe de lettrés et d'érudits de la mouvance confucéenne, guidés par des principes d'austérité et de sobriété[2]. Cette pratique disparaît presque entièrement après le XVIe siècle, après les invasions de 1592-1597, au cours desquelles bien des fours furent détruits et les potiers déportés au Japon[3].

La céramique buncheong est à l'origine de la céramique du thé au Japon[4]. Elle a été déterminante, en effet, dans le développement des grès de Karatsu (entre 1597 et les années 1630), utilisés pour le thé.

Historique

Les premiers buncheong apparaissent à la fin de la période Goryeo, leur diffusion s'opère avec la dynastie Joseon. Ils subissent un premier coup au milieu du XVe siècle, lorsque la porcelaine à pâte dure a été mise au point. La guerre d'Imjin leur porte un coup fatal.

Avant la porcelaine dure, les premières porcelaines, blanches et tendres, ont été réalisées durant les périodes Goryeo et Joseon (jusqu'au XVIe siècle). Elles étaient cuites avec les céladons et, plus tard, avec les buncheong ; à l'époque Joseon ces porcelaines blanches présentaient souvent des décors incrustés d'argile[5].

Le terme buncheong signifie « céladon poudré ». Ils sont réalisés, dès la fin de l'époque Goryeo, dans une argile grisâtre (similaire à celle des céladons Goryeo). Après que des pirates japonais aient détruit plusieurs de ces fours dans la province de Jeolla les potiers se sont dispersés ailleurs, et au début de la nouvelle dynastie, Joseon, les buncheong apparaissaient à travers tout le pays[6]. L'âge d'or des buncheong correspond, alors, au règne du premier roi, Sejong (r. 1419-1450). Au début de son règne ces fours sont placés sous contrôle royal et leurs produits réservés pour la cour et l'administration ; des quantités limitées leur sont imposées.

Dans cette toute première période le buncheong est incisé ou gravé avec soin puis enduit de la couverte vert jade du céladon. Les premiers dessins sont incrustés en traits blanc et noir ou estampés. Dans les deux cas on réalise des petits creux dans l'objet. Ceux-ci sont obtenus soit en incisant soit en appuyant une forme en relief, une estampe, par exemple en forme de petite fleur de chrysanthème. Puis tous les creux sont soigneusement remplis d'engobe blanche. La pièce reçoit ensuite la couverte céladon. Déjà on peut remarquer que les dessins sont bien plus simples et d'une vigueur plus affirmée qu'auparavant[7].

Lorsque la cour choisit de faire réaliser toutes ses céramiques en porcelaine blanche le buncheong est alors recouvert d'un engobe blanc épais (qui le fait « ressembler » à une porcelaine[8]) et le travail d'incision et de gravure, plus sobre et fantaisiste, reflète le goût largement partagé auprès d'un public bien plus populaire — cette production étant destinée au grand public. Le dessin est bien plus relâché et vivant ; il peut être peint au brun de fer sous la couverte, surtout au sud de la province de Chuncheong, dans les fours du mont Gyeryong[9]. Avant que le buncheong ne soit tout à fait détrôné par la porcelaine blanche Joseon au cours de la première moitié du XVIe siècle, le bol est souvent recouvert d'un rapide coup de pinceau d'engobe, au tour, laissant la partie basse et le pied au naturel, gris sombre. L'objet peut même être plongé dans l'engobe et parfois avec des coulures[10], avec la même réserve vers le pied[11].

Le buncheong est la plus spécifique à la Corée de toutes les céramiques coréennes[12].

L'origine du terme n'est pas documentée. Après le XIXe siècle des collectionneurs japonais ont utilisé le terme misima, mais il est d'une origine incertaine. Autour de 1930, un historien d'art coréen, Koh Yu-seop (1905-1944), a nommé cette céramique bunjang hoecheong sagi, qui signifie « porcelaine poudrée de gris-vert », qui est devenu sous la forme réduite buncheong sagi, le terme savant en usage depuis.

Sobriété et spontanéité

La céramique buncheong offre l'occasion d'une certaine spontanéité et manifeste l'originalité du créateur avec des moyens d'une très grande sobriété. En effet le grès, de couleur gris charbon, est simplement revêtu d'un engobe blanc sous couverte - ou glaçure - bleu-vert[13]. La couverte est apposée au pinceau ou par trempage et laisse le grès en partie découvert. Sur ces céramiques, lorsqu'elles sont décorées, les motifs décoratifs sont soit peints à l'aide d'un pigment brun de fer (Kyeryong), soit incisés et éventuellement peints sur fond champlevé ou gravé[14]. Ce qui permet des effets naturels dans le mouvement du pinceau, dans la coulure de l'engobe et dans la vitesse du tracé. Les zones de l'engobe éventuellement retirées avec soin ( champlevées , « gravées » ou grattées ) ne dénaturent jamais cette expression de naturel et de vitesse / spontanéité qui font encore leur succès.

La tradition conserve le souvenir de fours créés par une communauté bouddhique réfugiée dans les montagnes, fours qui auraient produit parmi les tout premiers Kyeryong, avec l'engobe posé rapidement au pinceau et leur décor « calligraphique », enlevé rapidement[15].

Les décors estampés

La forme la plus courante pour la céramique puncheong des débuts, pour la cour, est représentée, au British Museum, par un bol à décor estampé. La matière de base est une terre d'un gris charbon ; cuite elle donne une porcelaine coréenne très résistante. Les décors peuvent être variés en raison de la multiplicité des tampons servant à l'estampage en creux et à leurs combinaisons. Le motif « rideau de corde » avec des chrysanthèmes (au centre du bol[16]) est souvent utilisé. La décoration est fermement estampée en creux sur le corps de la céramique avant cuisson, lorsque la matière a la constance du cuir. Les tampons utilisés pour produire cet effet de corde ne laissent, ici, que des petits cônes en relief. Des motifs floraux, comme les chrysanthèmes, ou des motifs géométriques sont aussi employés. Puis les creux sont emplis de barbotine. Ensuite, lorsque la barbotine en excès a été poncée, après une première cuisson, une glaçure transparente ou peu colorée est appliquée et le bol repassé au four.

Bol en grès avec décor à l'engobe sous glaçure gris verdâtre. Céramique de type punch'ong, D. 18 cm. Dynastie Joseon, XVe siècle. British Museum

Bol en grès avec décor à l'engobe sous glaçure gris verdâtre. Céramique de type punch'ong, D. 18 cm. Dynastie Joseon, XVe siècle. British Museum Plat. Décor estampé, barbotine blanche sur grès à glaçure transparente[17]. Céramique de type buncheong, D. 16,5 cm. XVe siècle. British Museum.

Plat. Décor estampé, barbotine blanche sur grès à glaçure transparente[17]. Céramique de type buncheong, D. 16,5 cm. XVe siècle. British Museum. Bol à thé punch'ong à décor de cordes et chrysanthèmes, estampé sous couverte céladon. Période Joseon, XVIe siècle ?

Bol à thé punch'ong à décor de cordes et chrysanthèmes, estampé sous couverte céladon. Période Joseon, XVIe siècle ? Bol et son couvercle. Période Joseon, 1400 - 1500. Céramique de type buncheong. Prêt du Musée National de Corée. British Museum

Bol et son couvercle. Période Joseon, 1400 - 1500. Céramique de type buncheong. Prêt du Musée National de Corée. British Museum

Les décors incisés, gravés ou sur fond champlevé

Période de transition, céramique buncheong à couverte céladon. Bol bol à riz à couvercle, décor de pivoines sur fond champlevé. Fin XIVe début XVe sièclee Musée d'art Gansong

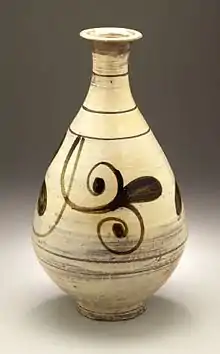

Période de transition, céramique buncheong à couverte céladon. Bol bol à riz à couvercle, décor de pivoines sur fond champlevé. Fin XIVe début XVe sièclee Musée d'art Gansong Bouteille au motif de pivoines, incisé et gravé. Bouteille à alcool. XVe – XVIe sièclee. Brooklyn Museum

Bouteille au motif de pivoines, incisé et gravé. Bouteille à alcool. XVe – XVIe sièclee. Brooklyn Museum%252C_15th-early_16th_century_(cropped).jpg.webp) Bouteille au motif de poisson, incisé et gravé. XVe début XVIe siècle. H. 31,4 cm. Musée national de Corée

Bouteille au motif de poisson, incisé et gravé. XVe début XVIe siècle. H. 31,4 cm. Musée national de Corée Flacon à alcool punch'ong au décor de pivoines. XVe – XVIe siècle. Décor incisé et champlevé sous glaçure céladon, H. 25 cm. Musée Guimet.

Flacon à alcool punch'ong au décor de pivoines. XVe – XVIe siècle. Décor incisé et champlevé sous glaçure céladon, H. 25 cm. Musée Guimet. Vase maebyeong à décor de prunus et incision de pivoines. Trésor National de Corée.

Vase maebyeong à décor de prunus et incision de pivoines. Trésor National de Corée.

Les décors peints ou trempés

Les décors peints le sont à l'oxyde de fer brun sur un fond de barbotine blanche, et, le tout, d'un geste du pinceau rapide. L'absence de décoration a aussi une valeur esthétique forte, lorsque l'engobe est passé d'un grand trait de pinceau ou simplement par trempage dans la barbotine blanche. Ces derniers types de céramique sont appelés au Japon : hakeme ((en) : hakeme ware), pour désigner ces céramiques coréennes, devenues hagi-yaki : leur interprétation par les céramistes japonais.

La présence forcée de ces potiers coréens au Japon a permis le développement de la céramique associée à la cérémonie du thé (en particulier ce style hagi-yaki) au Japon[18]. Les premiers grès ido[19] auraient été, selon une tradition japonaise, réalisés au Japon par des potiers coréens au début du XVIIe siècle, servant de modèle aux grès japonais de type hagi.

Bouteille peinte de type buncheong. Décor de fleurs : oxyde de fer brun sous glaçure céladon. Joseon, XVe – XVIe siècle. H. 26 cm. British Museum[20]

Bouteille peinte de type buncheong. Décor de fleurs : oxyde de fer brun sous glaçure céladon. Joseon, XVe – XVIe siècle. H. 26 cm. British Museum[20] Bouteille au décor de tiges feuillues. buncheong de Kyeryong peint au brun de fer sur barbotine au pinceau. XVe -début XVIe siècle. H 33 cm. Musée d'art du comté de Los Angeles[21]

Bouteille au décor de tiges feuillues. buncheong de Kyeryong peint au brun de fer sur barbotine au pinceau. XVe -début XVIe siècle. H 33 cm. Musée d'art du comté de Los Angeles[21] Jarre à décor de rinceaux, buncheong à fond blanc et brun de fer, sous glaçure. XVe – XVIe siècle. Musée Guimet

Jarre à décor de rinceaux, buncheong à fond blanc et brun de fer, sous glaçure. XVe – XVIe siècle. Musée Guimet Jarre peinte, buncheong de Kyeryong, v. 1500. H. 18 cm. Engobe blanc et décor de feuillages en brun de fer sous glaçure[22] British Museum

Jarre peinte, buncheong de Kyeryong, v. 1500. H. 18 cm. Engobe blanc et décor de feuillages en brun de fer sous glaçure[22] British Museum Bouteille en forme de tonneau, décor de poisson, oiseau et lotus. Peinture au brun de fer, fin XVe -début XVIe siècle, Musée de Céramique Orientale, Osaka[23]

Bouteille en forme de tonneau, décor de poisson, oiseau et lotus. Peinture au brun de fer, fin XVe -début XVIe siècle, Musée de Céramique Orientale, Osaka[23] Bol, grès buncheong trempé dans la barbotine blanche. Joseon, début XVIe siècle. D. 16 cm. British Museum

Bol, grès buncheong trempé dans la barbotine blanche. Joseon, début XVIe siècle. D. 16 cm. British Museum Bol, porcelaine de style buncheong, peint à la barbotine. Joseon, XVIe siècle. British Museum

Bol, porcelaine de style buncheong, peint à la barbotine. Joseon, XVIe siècle. British Museum

Collections

Le Leeum, Samsung Museum of Art à Séoul, abrite une collection permanente de céramique buncheong[24] ainsi que le Musée national de Corée. Le British Museum en expose de beaux exemplaires.

Notes et références

- Voir, sur l'usage du terme « porcelaine » pour des pâtes non vitrifiées dans la masse, l'article sur la céramique chinoise, le passage intitulé : « L'évolution vers la porcelaine ».

- Im Jin A dans : La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 109

- Francis Macouin, La Corée du Choson : 1392 - 1896, Paris, Les Belles Lettres, , 240 p. (ISBN 978-2-251-41043-2), p. 170-171

- Pierre Cambon, L'art de la Corée, Nouvelles éditions Scala et Musée national des arts asiatiques - Guimet, (ISBN 978-2-35988-150-9 et 979-10-90262-25-6, BNF 44411463, SUDOC 188761144), p. 9

- La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 138-139.

- La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 15.

- La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 109-116.

- (en) Judith G. Smith (Coordination éditoriale), Arts of Korea, New York, The Metropolitan Museum of Art, , 511 p. (ISBN 0-87099-850-1, SUDOC 080650996, lire en ligne), p. 80.

- La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 132.

- La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 16.

- La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 109, 120-136.

- Korean Ceramics 2008, p. 111, sur la question des dates et sur le jugement : « the most purely Korean of all ».

- « Le punch'ong dérive, en effet du céladon Koryo comme le terme l'indique, punjanghui ch'ong sagi signifiant "céramique à engobe blanc et couverte bleu-vert" » : Pierre Cambon, 2001 (2), p. 214

- La Terre Le Feu L'Esprit, 2016, p. 109 et 120

- Pierre Cambon, 2001 (2), p. 214

- ce bol sur le site du British Museum

- Ce plat sur le site du British Museum qui présente une glaçure transparente sur cette photographie, alors qu'elle semble, sous l'éclairage de la vitrine, plus verdâtre.

- Importance des potiers coréens pour le développement de la céramique japonaise au XVIIe siècle

- Flacon à alcool, grès japonais ido. Collection privée

- L'application audacieuse d'engobe blanc offre une plus grande liberté à l'application de la décoration peinte. Les céramiques peintes sorties des fours du mont Gyeryong dans la province de Chungcheongnam-do sont parmi les dernières céramiques buncheong qui y ont été produites. Autour de 1500, ces fours se tournèrent vers la fabrication de la porcelaine.

- Ici le revêtement bleu-vert, peu coloré, se remarque dans une coulure sur l'assise.

- Ces céramiques peintes ont été produites dans les fours des monts Kyeryong près de Taejon dans la province du Chungchongnam-do. Ceux-ci étaient parmi les derniers à produire des céramiques puncheong, avant que les fours se soient tous sont tournés vers fabrication de la porcelaine, aux environs de 1500.

- Site du musée de céramique orientale à Osaka

- CNN Go Seoul's best museums 27 octobre 2011, consulté le 4 novembre 2011

Bibliographie

Koo Ilhoe, Kim Youngna, Kim KYudong, Yoon Sangdeok, Park Kyungdo, Kim Hyunjung, Im Jin A et Park Hyewon (trad. de l'anglais), La Terre Le Feu L'Esprit : chefs-d'œuvre de la céramique coréenne (Catalogue de l'exposition « La Terre Le Feu L'Esprit. Chefs-d'œuvre de la céramique coréenne », au Grand Palais, Salon d'honneur, Paris, du 27 avril au 30 juin 2016), Paris, Réunion des musées nationaux, , 223 p. (ISBN 978-2-7118-6335-8)

Koo Ilhoe, Kim Youngna, Kim KYudong, Yoon Sangdeok, Park Kyungdo, Kim Hyunjung, Im Jin A et Park Hyewon (trad. de l'anglais), La Terre Le Feu L'Esprit : chefs-d'œuvre de la céramique coréenne (Catalogue de l'exposition « La Terre Le Feu L'Esprit. Chefs-d'œuvre de la céramique coréenne », au Grand Palais, Salon d'honneur, Paris, du 27 avril au 30 juin 2016), Paris, Réunion des musées nationaux, , 223 p. (ISBN 978-2-7118-6335-8) Sarfati, Romaine (directrice de publication) et al. (catalogue), Roman d'un voyageur : Victor Collin de Plancy : l'histoire des collections coréennes en France, Carbonne (Haute-Garonne), Loubatières, 2014-2015, 262 p., 31 cm (ISBN 978-2-86266-719-5)

Sarfati, Romaine (directrice de publication) et al. (catalogue), Roman d'un voyageur : Victor Collin de Plancy : l'histoire des collections coréennes en France, Carbonne (Haute-Garonne), Loubatières, 2014-2015, 262 p., 31 cm (ISBN 978-2-86266-719-5) (fr + en) Pierre Cambon, L'art de la Corée, Paris, Nouvelles éditions Scala et Musée national des arts asiatiques - Guimet, coll. « Sentiers de l'art », , 127 p., 20 cm (ISBN 978-2-35988-150-9 et 979-10-90262-25-6), p. 91-92

(fr + en) Pierre Cambon, L'art de la Corée, Paris, Nouvelles éditions Scala et Musée national des arts asiatiques - Guimet, coll. « Sentiers de l'art », , 127 p., 20 cm (ISBN 978-2-35988-150-9 et 979-10-90262-25-6), p. 91-92 (en) Kang, Kyung-sook, Korean Ceramics : Korean Culture Series 12 (relié), Séoul, Korea Foundation, , 232 p. (ISBN 978-89-86090-30-7), p. 122-135

(en) Kang, Kyung-sook, Korean Ceramics : Korean Culture Series 12 (relié), Séoul, Korea Foundation, , 232 p. (ISBN 978-89-86090-30-7), p. 122-135

Liens externes

- (en) Lee, Author: Soyoung. "Joseon Buncheong Ware: Between Celadon and Porcelain". The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History. Metropolitan Museum of Art. Retrieved 29 March 2017.

- (en) Profil de l'artiste buncheong Yoon Kwang-Cho