Bousbir

Le Bousbir (بوسبير) était le quartier réservé à la prostitution à Casablanca pendant le Protectorat français au Maroc[1].

Ceint par un mur, il fut créé et réglementé par les autorités françaises et fonctionna de 1924 à 1955.

Origine

Quand le Maroc devient un protectorat français par le traité de Fès en 1912, les autorités françaises sont préoccupées par la propagation des infections sexuellement transmissibles, en particulier la syphilis, parmi les troupes stationnées dans le protectorat. Elles mettent alors en place des quartiers réservés et organisent la prostitution en la réglementant et en la réservant à certains secteurs[2] - [3].

Construction

Premier Résident général du protectorat, Hubert Lyautey souhaite reconstruire et aménager Casablanca. Pour cela, il engage l'architecte français Henri Prost afin de définir le plan de la nouvelle ville[4].

Prost et ses collaborateurs définissent le plan de la ville de 1917 à 1922. En son sein, Prost inclut un nouveau quartier réservé à l'écart du centre-ville, qui est investi en 1924.

Étymologie

Bousbir est la déformation du nom donné par les locaux — tajer Prousbir — (« Commerçant Prosper ») donné à Prosper Ferrieu, un commerçant et agent consulaire français dont la famille était établi à Casablanca depuis deux générations[Note 1] - [5]. Il possédait un terrain à l'ouest de Casablanca, qu'il avait loué à un Marocain qui y avait construit des masures vite occupées par des prostituées. Ce terrain Bousbir fut alors associé à ce quartier de prostitution de Casablanca et le nom repris par le nouveau quartier réservé construit par les Français.

Aujourd'hui, le mot bousbiria, « celle de Bousbir », est une insulte envers les femmes dans l'argot marocain et une des rares traces subsistantes de ce nom au Maroc[6].

Disposition

Le domaine a été bâti dans un style néo-mauresque par l'architecte Edmond Brion qui évoque les représentations orientalistes des visiteurs européens[7]. Sa localisation fait face au bidonville de Ben M’Sik, lui aussi cité dans les guides touristiques, qui comptait plus de 50 000 habitants en 1954[7], à la périphérie de Casablanca.

La zone délimitée forme un rectangle de 160 mètres sur 150, soit 24 000 m2[6], ceinturé par un haut mur de 8 mètres[6] aveugle. Il n'y a qu'une seule entrée, piétonne, contrôlée par la police[6]. Partant de l'entrée, une grande voie conduit à la place principale de 48 mètres sur 20[8]. De la rue principale et la place part un labyrinthe de ruelles, dont chacune avait un nom qui indique l'origine prétendue des prostituées, comme la rue Elfassiya, la rue Doukkaliya, la rue Lahriziya, etc.[9]

Bousbir comptait un cinéma, un hammam, des cabarets, des restaurants, des cafés, nombre de boutiques, un poste de police et de gendarmerie, une prison et un dispensaire[7].

La construction et l'exploitation de Bousbir avaient été confiées en concession à une société privée, la Cressonière, dont la redevance constituait une ressource importante pour la municipalité de Casablanca[6].

Période d'activité : 1924-1955

De 450 et 680 prostituées, principalement marocaines, y vivent et y exercent. Elles offrent leurs services sexuels à entre 1000 et 1 500 visiteurs par jour. Certaines sont venues à Bousbir de leur propre volonté, mais environ un tiers ont été amenées après avoir été arrêtées pour prostitution illicite dans d'autres quartiers de la ville. Beaucoup ont contracté des dettes envers la « Madame » qui les loge[7]. L'âge minimum des prostituées était de 12 ans.

Les prostituées devaient se soumettre obligatoirement à des contrôles de santé réguliers et n'étaient autorisées à quitter le Bousbir qu'une fois par semaine, à condition d'avoir obtenu un permis de la police.

Pour le chercheur Jean-François Staszak, la visite du quartier « ne se réduisait pas aux rapports sexuels avec les travailleuses du sexe. On pouvait (aussi) se promener dans les rues en regardant celles-ci racoler les clients, s’arrêter à une terrasse pour profiter de l’animation de la rue et écouter de la musique orientale, assister à une danse du ventre, à un strip-tease et, pour les plus audacieux, à un spectacle pornographique, goûter la cuisine marocaine, admirer l’architecture pittoresque, acheter des objets artisanaux ou des cartes postales », beaucoup de touristes venant plutôt par curiosité sans forcément avoir recours à la prostitution, la clientèle des prostituées étant constituée principalement de marins, de militaires ainsi que de Marocains[7].

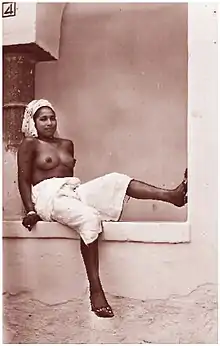

Le Bousbir est mentionné dans plusieurs guides touristiques parus durant sa période d'activité[7]. Des cartes postales sont vendues comme souvenirs. Beaucoup de clichés sont dus au photographe de l'armée française Marcelin Flandrin. Il a joué un rôle important dans la création du stéréotype de la « Mauresque » prostituée : jeune, brune, une allure exotique pour l'œil européen, seins nus ou portant des robes ou des caftans. La plupart des photographies sont soigneusement posées et rarement prises sur le vif.

Selon Staszak, Bousbir ne parvint pas à endiguer les maladies vénériennes, n'attirant que 15 % des travailleuses du sexe de Casablanca, alors que le quartier réservé représentait pour certains milieux (religieux, féministes, socialistes et anticolonialistes) un scandale moral et politique, si bien que la Résidence générale le ferma en avril 1955[10], un an avant l’indépendance du Maroc[7].

Après 1955

En 1955, le quartier servit pour l'hébergement des forces auxiliaires marocaines de retour de la guerre d'Indochine[6]. Il est ensuite devenu une zone d'habitations se fondant dans le quartier de Mers Sultan. De l'ancien Bousbir reste aujourd'hui des parties du grand mur blanc d'enceinte, la porte d'entrée et quelque éléments caractéristiques du quartier: fontaines en zellige, dômes, arcades et moucharabieh[6]. Les bâtiments ont été largement remaniés, avec couverture des patios ou rajout d'étages[6], un bâtiment administratif a été construit sur la place centrale, le cinéma et le théâtre sont eux à l'abandon[6]. Il n'existe aucune indication sur place de l'existence passé du quartier et l'historienne Christelle Taraud, autrice en 2003 de La Prostitution coloniale, indiquait que « ce lieu faisait alors l’objet d’un déni assez généralisé, au Maroc comme en France »[6]. Une exposition sur l'histoire de Bousbir qui devait se tenir à la Villa des arts de Casablanca en novembre 2021 a été déprogrammée pour « des raisons de force majeure » sans plus d'explications la veille de son ouverture[6]. Elle sera finalement visible à l'université de Genève de fin 2022 à début 2023[6].

Exposition

- Quartier réservé - Prostitution coloniale - Casablanca - 1923 - 1955, salle d'exposition de l'Université de Genève, du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023[11].

Notes

- Prosper Ferrieu est issu d'une famille française de commerçants installée à Casablanca depuis deux générations. Son grand-père, également prénommé Prosper, avait comme quelques autres commerçants de laine de Lodève, établi dans la première moitié du XIXe une maison de commerce à Casablanca, alors une petite bourgade portuaire marocaine. Né à Casablanca, son petit-fils fit des études à l'école de commerce de Lyon avant de revenir au Maroc.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bousbir » (voir la liste des auteurs).

- bousbir maroc, « Maroc : Bousbir, à Casablanca, la plus grande maison close à ciel ouvert du monde sous le protectorat », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Alexander Harries, « Faire le bordel: The Regulation of Urban Prostitution in Morocco », Oxford,

- (en) Selling sex in the city : a global history of prostitution, 1600s-2000s, Leiden, BRILL, (ISBN 978-90-04-34624-6, DOI 10.1163/9789004346253, lire en ligne)

- (Sub)Urban Sexscapes : Geographies and Regulation of the Sex Industry, Routledge, (lire en ligne)

- Henri Croze, Souvenirs du vieux Maroc, Paris, éditions Mondes, (lire en ligne)

- Aurélie Colas, « Maroc : Bousbir, à Casablanca, la plus grande maison close à ciel ouvert du monde sous le protectorat », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-François Staszak, « Tourisme et prostitution coloniales : la visite de Bousbir à Casablanca (1924-1955) », sur Via, (consulté le )

- Rol-benzaken, « Prostitution Coloniale Française au Maroc », sur Souvenirs et Recit d'une Enfance à Rabat, (consulté le )

- Amine Nawny, « Bousbir : Colonie des prostituées d'antan », sur Tibb Magazine, (consulté le )

- Aurélie Collas, « Maroc : Bousbir, à Casablanca, la plus grande maison close à ciel ouvert du monde sous le protectorat », Le Monde, (lire en ligne)

- Quartier réservé - Prostitution coloniale - Casablanca - 1923 - 1955, site agenda.unige.ch, consulté le 20 niovembre 2022.

Voir aussi

Liens internes

Bibliographie

- Jean Mathieu et P.-H. Maury ; éd. et présenté par Abdelmajid Arrif, Bousbir : la prostitution dans le Maroc colonial : ethnographie d'un quartier réservé, Paris, Fayard,

- Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Dominic Thomas et Christelle Taraud, Sexe, race & colonies : La domination des corps du XVe siècle à nos jours, Paris, La Découverte, , 543 p. (ISBN 978-2-348-03600-2), p. 544