Bibliothèques de Toulouse

La Bibliothèque de Toulouse comprend la Médiathèque José-Cabanis, la Bibliothèque d'étude et du patrimoine de la rue de Périgord et vingt bibliothèques de quartier.

.jpg.webp)

| Type | |

|---|---|

| Pays | |

| Coordonnées |

43° 36′ 27″ N, 1° 26′ 38″ E |

| Propriétaire |

Ville de Toulouse (d) |

|---|---|

| Site web |

Historique

La Bibliothèque du Collège royal de Toulouse

En 1782, Mgr de Loménie de Brienne instituait une bibliothèque publique dans l'enceinte du Collège royal (aujourd'hui lycée Pierre-de-Fermat) avec des ouvrages provenant de la bibliothèque des Jésuites où se trouvaient notamment les ouvrages de Jean-Baptiste-Michel Colbert de Villacerf (1693-1710), archevêque de Toulouse.

Bibliophile averti, Loménie de Brienne fit rapidement acheter par les administrateurs du Collège la bibliothèque de l'ingénieur François Garipuy, riche en livres scientifiques, et surtout, en 1785, la splendide collection de 26 000 volumes qu'avait rassemblé le président de la Cour des Aides de Montauban, le Marquis de Pompignan. Celle-ci était conservée dans son château de Pompignan. C'est par l'intermédiaire de ce dernier que rentrèrent à la bibliothèque de Toulouse bon nombre d'ouvrages ayant appartenu à Charles Le Goux de La Berchère (archevêque d'Albi puis de Narbonne) et à René François de Beauvau du Rivau (1714-1721), son successeur sur le siège épiscopal de Narbonne, ainsi que plusieurs volumes provenant de la bibliothèque de l’écrivain Jean Racine.

La Bibliothèque du Clergé de Toulouse

Le fonds originel de la Bibliothèque du Clergé de Toulouse comprenait 8 000 volumes. L'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, approuvant la décision de l'abbé Benoît d'Héliot de faire don de sa bibliothèque au clergé toulousain, fit construire une vaste galerie entre la cathédrale Saint-Étienne et l'archevêché pour abriter ces collections et ouvrit au public la bibliothèque ainsi formée. Il l'enrichit personnellement à diverses reprises par de généreux dons.

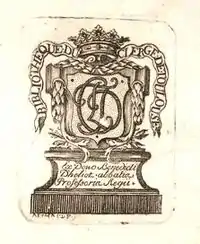

Tous les volumes de cette bibliothèque possèdent un ex-libris gravé sur cuivre par Claude Arthaud, véritable marque d'authenticité qui permet encore aujourd'hui d'en distinguer l'origine.

La tourmente révolutionnaire

En 1789, la Révolution balayait les institutions de l'Ancien Régime. Les bibliothèques toulousaines subirent ce profond bouleversement. Mis à la disposition de la nation, les livres confisqués aux dépens des communautés religieuses (1789) et des émigrés (1792) vinrent s'entasser dans les trois dépôts littéraires, situés au couvent des Carmes, au couvent des Augustins et, au Collège royal, devenu École centrale.

Il fallut alors effectuer l'inventaire des manuscrits, des imprimés, des cartes et plans qui formaient alors un ensemble important de plus de 200 000 documents. D'après les estimations de l'époque, les Bénédictins possédaient 10 352 volumes, les Minimes 13 460, les Récollets 2 870, les Chartreux 3 568, les Petits Cordeliers 1 094, les Doctrinaires 13 710 et les Grands Cordeliers 18 576.

XIXe siècle

Chargé de l'organisation de ces dépôts, le bibliothécaire Jean Castilhon s'efforça de stopper l'hémorragie provoquée par les pillages. Il dut aussi lutter, selon ses propres termes, contre la poussière, l'incendie sans cesse menaçant, l'humidité, la pluie, les rats. Malgré l'énergie déployée par le premier bibliothécaire de la ville, de nombreux volumes disparurent, à tel point que le règlement élaboré en 1819 rendit les fonctionnaires municipaux responsables sur leur traitement de l'intégrité des collections ! Au début du XIXe siècle, il existait encore à Toulouse deux bibliothèques, héritières des institutions de l'Ancien Régime : d'une part la Bibliothèque du Clergé, fondée en 1772 par l'abbé d’Héliot et logée dans les dépendances de l'archevêché, d'autre part celle du Collège royal, rue Lakanal. Réunies en 1808, elles regroupèrent physiquement leurs collections en 1866. La Bibliothèque du Clergé était devenue en 1789 propriété de l'État, puis en 1808 propriété de la ville de Toulouse par la grâce de Napoléon Ier, alors de passage sur les bords de la Garonne.

Parmi les enrichissements notables qui se produisirent tout au long du XIXe siècle, nous signalerons les livres d'histoire naturelle achetés en 1821 aux héritiers de Philippe Picot, baron de Lapeyrouse, la bibliothèque léguée en 1858 par le chanoine Salvan (2 300 volumes), les ouvrages sur les langues orientales offerts en 1875 par un ancien capitaine de vaisseau, M. de Roquemaurel, et surtout, en 1880, l'achat pour le fonds régional et le fonds patrimonial de la splendide bibliothèque du Docteur Tibulle Desbarreaux-Bernard.

Le désordre de l'organisation matérielle de l'établissement atteignit son paroxysme en 1866, après la réunion des deux bibliothèques, en raison de l'exiguïté des locaux, du manque de personnel qualifié, des nombreux apports successifs qu'il fallait répertorier et ranger sur les rayonnages. Un rapport de 1868 témoigne de cette situation alarmante : Toutes les richesses de notre bibliothèque sont aujourd'hui entassées dans des suites de salles irrégulières, anguleuses, mal éclairées, placées à des niveaux différents, et tellement encombrées qu'il est à peine possible de s'y mouvoir... Les rayons plient sous le poids des livres et, descendant jusqu'au niveau du sol, laissent les volumes des rangs inférieurs trop exposés à la poussière et aux éclaboussures. On est vraiment attristé et humilié.

Pourtant un effort indiscutable devait être consenti en faveur des ouvrages les plus précieux puisqu'en 1878 Tibulle Desbarreaux-Bernard publiait son catalogue d'incunables et qu'en 1885 paraissait le répertoire des manuscrits, rédigé par Auguste Molinier. Dans le même temps, les inspections devenaient plus fréquentes et aboutissaient au classement de la bibliothèque en 1897.

XXe siècle

Le bâtiment de la bibliothèque de la rue du Périgord a été conçue par l'architecte de la ville de Toulouse Jean Montariol en 1935.

En 1914, la bibliothèque prit possession du legs d’Émile Belloc où figuraient non seulement des ouvrages régionaux mais aussi des livres de musique. Deux ans plus tard, les collections bibliophiliques d'Alcide Cauvet, riches en éditions du XVIIIe et du XIXe siècles, s'ajoutèrent aux legs précédents. Le fonds Molière, arriva en 1922, donné par un ancien bibliothécaire de la ville, Eugène Lapierre (1834-1923). Puis ce fut le tour de l'intéressant fonds pyrénéen constitué par Henri Beraldi (1848-1931) et tous les livres offerts à différentes dates par François Galabert, Louis Lacroix, Mme Sibot ou encore Georges Chalot dont les documents forment le noyau du fonds ésotérique de la Réserve.

Le problème angoissant des locaux ne reçut de véritable solution qu'en 1935 avec la construction de la nouvelle Bibliothèque municipale, aujourd'hui Bibliothèque d'étude et du patrimoine, dont les lecteurs gravissent encore aujourd'hui le majestueux perron. Les discours prononcés lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments nous rendent bien compte de l'importance de ce progrès. Se référant à la situation antérieure, l'inspecteur général Pol Neveux évoquait[1] les trésors bibliographiques encore reclus dans leur triste geôle de l'hôtel de Bernuy..., le poussiéreux local si indigne de Toulouse où ces richesses étaient exposées à tous les risques de destruction, tandis que le conservateur en chef, François Galabert, s'écriait dans une belle envolée oratoire : Nous avions demandé une usine, on nous donne un palais ; après notre interminable séjour dans l'enfer de la rue Lakanal, nous méritions bien le paradis de la rue de Périgord.

Définitivement installée en 1935 dans le bâtiment de l’architecte toulousain Jean Montariol, rue de Périgord, la bibliothèque n'a plus bougé depuis ce jour.

En 1940 à l'initiative de Suzanne Dobelmann, bibliothécaire en chef, est ouverte dans ce même bâtiment une des premières bibliothèques pour la Jeunesse en France.

Le réseau des bibliothèques de quartier voit le jour en 1958 avec la construction de la première annexe[2] en centre ville, la bibliothèque Fabre. La modernisation systématique dont elles font l’objet s’accompagne d’un programme de rénovation des bâtiments et de constructions nouvelles.

Menant une active politique d’acquisitions, la bibliothèque se consacre à la conservation et à l’enrichissement du patrimoine écrit et d’une abondante documentation régionale.

XXIe siècle

Avec la rénovation de la Bibliothèque d'étude et du patrimoine, 2003 voit l’achèvement de la Médiathèque José-Cabanis. Située au cœur du nouveau pôle urbain créé dans le quartier Marengo, la Médiathèque José-Cabanis est signée par l’architecte Jean-Pierre Buffi, associé au cabinet d’architecture toulousain Séquences. La médiathèque offre au public près de 200 000 documents sur tous supports et des équipements multimédia. Une programmation culturelle régulière est proposée dans les deux auditoriums, la salle d'exposition et le petit théâtre destiné aux enfants.

Depuis 2013, le prêt à domicile est possible à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine pour les collections récentes, à l'exception des documents du dépôt légal.

Listes des bibliothèques

Liste des lieux du réseau :

- Médiathèque centrale : Médiathèque José-Cabanis

- Bibliothèque de conservation : Bibliothèque d'étude et du patrimoine

- 3 médiathèques de quartier : Médiathèque d'Empalot, la Médiathèque Grand M et la Médiathèque Saint-Cyprien

- 17 bibliothèques de quartier : Ancely, Saint-Exupéry, Bonnefoy, Carmes, Côte Pavée, Croix-Daurade, Duranti, Fabre, Les Izards-Trois Cocus, Minimes, Pavillon de prêt, Pinel, Pont des Demoiselles, Pradettes, Rangueil, La Roseraie, Serveyrolles.

Liste des directeurs

| Noms | Années d'exercices | |

|---|---|---|

| Jean Castilhon | septembre 1782 - 1798 | |

| Pierre Martin-Saint-Romain | 1799 - juin 1809 | |

| Charles Dauzat (abbé) | 1809 - 1939 | |

| Laburthe | 1839 - octobre 1857 | |

| Henri Pont | novembre 1857 - mai | |

| Eugène Lapierre | juillet 1882 - juillet 1892 | |

| Maurice Massip | août 1892 - décembre 1913 | |

| Eugène Guitard | mai 1914 - 1920 | |

| François Galabert | mai 1920 - avril 1937 | |

| Suzanne Dobelmann | juin 1937 - septembre 1949 | |

| Maurice Caillet | octobre 1949 - septembre 1963 | |

| Marcelle Bouyssi | mars 1965 - septembre 1971 | |

| Marie-Renée Morin | octobre 1971 - septembre 1975 | |

| Jean Goasguen | octobre 1975 - janvier 1986 | |

| Philippe Dupont | juin 1986 - décembre 1990 | |

| Pierre Jullien | janvier 1991 - août 2009 | |

| Marie-Noëlle Andissac (intérim) | septembre 2009 - juillet 2010 | |

| Lidwine Harivel | août 2010 - septembre 2018 | |

| Hélène Dupuy et Laurie Araguas (intérim) | octobre 2018 - juin 2019 | |

| Christelle Di Pietro | juillet 2019 - août 2021 | |

| Hélène Dupuy (intérim) | septembre 2021 -août 2022 | |

| Olivier Tacheau | septembre 2022 |

Collections de conservation

Collections patrimoniales

Livres anciens, partitions anciennes, manuscrits et imprimés rares, livres 19e siècle, livres d'artistes et de bibliophilie contemporaine[3].

Quelques collections particulières :

- Fonds Molière (Donné par Eugène Lapierre, Bibliothécaire de la Ville, en 1922)

- Fonds Racine (Acquis aux héritiers de Racine, par le Marquis de Pompignan)

- Fonds du Dr Tibulle Desbarreaux-Bernard

- Fonds de Philippe Picot de Lapeyrouse

- Fonds musical (provenant du Marquis de Pompignan)

- Reliures

- Fonds russe et collections de périodiques russes

Collections régionales [4]

- Fonds Henri Béraldi, Émile Belloc et Georges Ancely (Pyrénées)

- Fonds taurin

- Fonds d'histoire régionale

Patrimoine jeunesse [5]

En 1940, Suzanne Dobelmann, alors directrice de la Bibliothèque crée à Toulouse une bibliothèque pour la jeunesse. Elle s’inspire du modèle de l’Heure joyeuse, première bibliothèque française spécialisée pour les enfants, ouverte à Paris en 1924.

- Collection des premiers livres pour enfants et de manuels scolaires

Collections d'étude

- 250 000 ouvrages depuis 1900

- La presse : plus de 6 000 titres de journaux et revues depuis le XVIIe siècle

- le Dépôt légal imprimeur régional depuis 1944

Activités

Expositions

Animations

- Classes patrimoine

- Rencontres littéraires, lectures

- Rencontres/conférences

- Graines de critiques toulousains

- Heure du conte

- Projections

- Lectures philosophiques à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine

- Visites du bâtiment art-déco de la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine

- Les Inattendus (à la découverte du patrimoine écrit)

- Ateliers

- Le Marathon des mots

- Le Festival Rio Loco

Services spécifiques

- Déficients visuels

- Groupe

- Collectivités

- Prêt Inter-bibliothèques

- Portage à domicile

Données 2017 [6]

Surface

- Médiathèque José Cabanis : 13 500 m2

- Bibliothèque d'étude et du patrimoine : 9 000 m2

- Bibliothèques de quartier : 12 600 m2

Effectifs

365 personnes

Budget

- Fonctionnement : 15 651 080 €

- Investissement : 4 064 509 €

- Acquisition de documents : 1 598 455 € ou document

Acquisitions

- Livres imprimés : 45 417

- CD audio : 7 611

- Vidéos : 9 123

- Jeux vidéo : 245

- Périodiques (abonnements) : 2 666

- Documents patrimoniaux

Utilisateurs

- 60 636 inscrits (12,8 % de la population)

Prêts et collections

- Ensemble des collections (estimation) : 1 028 400 documents

- Prêts : 3 334 980 documents

Détail des collections

- Livres imprimés : 1 070 527 (dont 6 500 titres de périodiques et 140 000 imprimés patrimoniaux)

- CD audio : 92 713

- Vidéos : 112 684

- Documents pour déficients visuels : 20 705[7]

- Manuscrits : 4 000 (dont 500 environ datent du Moyen-Âge)

Notes et références

- Elizabeth Coulouma et Christian Peligry : Le fonds ancien de la bibliothèque municipale de Toulouse I Bref Historique, Bull. des bibliothèques de France, 12, 1982

- Maurice Caillet, « Une bibliothèque de quartier à Toulouse », sur enssib.fr, Bulletin des bibliothèques de France,

- « Collections patrimoniales », sur https://www.bibliotheque.toulouse.fr/

- « Collections régionales », sur https://www.bibliotheque.toulouse.fr/

- « Patrimoine jeunesse », sur https://www.bibliotheque.toulouse.fr/

- « Données d'activité 2017 : Toulouse », sur https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique

- Sources officielles 2006

Annexes

Bibliographie

- Élisabeth Coulouma et Christian Peligry, « Le fonds ancien de la bibliothèque municipale de Toulouse », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), no 12, , p. 699-705 (ISSN 1292-8399, lire en ligne)

- Jean-Claude Faur, « La bibliothèque municipale de Toulouse au XIXe siècle », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), no 12, , p. 551-557 (ISSN 1292-8399, lire en ligne)

- Maurice Massip, « Bibliothèque de la ville », dans Documents sur Toulouse et sa région : lettres, sciences, beaux-arts, agriculture, commerce, industrie, travaux publics, etc., Toulouse, Éditions Privat, , 342 p. (lire sur Wikisource), p. 81-87