Bernard Lange

Bernard Lange, né à Toulouse le et mort à Paris le , est un sculpteur français.

Il se distingue essentiellement par sa fonction de premier restaurateur en chef des Antiques du musée du Louvre lors de sa création en 1793. Bien qu’ayant participé à de nombreux Salons tant toulousains que parisiens, Bernard Lange, ne laisse pas un grand témoignage de son passage, peu d’œuvres nous étant parvenues. Cela est en partie dû à des ventes successives, des détériorations, et surtout au fait que son emploi au sein du musée du Louvre l’a empêché de produire beaucoup d’œuvres. Néanmoins, celles qui nous sont parvenues témoignent de son talent et de son goût affirmé pour le style néoclassique.

Biographie

Bernard Lange voit le jour le à Toulouse dans le quartier de Saint-Cyprien. Issu d’une famille de faiseurs de cordes de violons, Lange se destine tout d’abord à des études de droit qu’il abandonne très vite afin de suivre les cours de l'Académie de peinture, sculpture et architecture de Toulouse, dans le but de suivre une carrière de sculpteur. Lange se forme alors aux côtés de François Lucas, fils de Pierre Lucas lui-même élève d’Antoine Rivalz. Prônant un retour à l’antique, Lucas donne à son élève une formation d’esprit classique. En 1775, Lange se distingue au salon de l’Académie royale des beaux-arts de Toulouse, en obtenant une médaille de 15 livres pour le premier prix d’anatomie. Puis deux ans après, au Salon de 1777, il remporte la médaille d’or[1] en présentant cinq œuvres, Les Arts, le Sacrifice à Flore, un Enfant sur un bélier que Vénus fait promener avec un Sylvain et deux bas-reliefs en terre cuite[2], Cette médaille lui permet d’envisager sérieusement le voyage en Italie, nécessaire à cette époque pour tout artiste désireux de réussir dans sa profession.

Dès son arrivée à Rome, Lange intègre l’atelier du maître sculpteur Carlo Albacini, atelier important où s’est formé Antonio Canova, et suit les cours de l’Académie de France, dirigée par Joseph-Marie Vien. Le voyage en Italie permet donc à Lange d’accroître sa culture classique, de chercher l’inspiration dans l’étude des grands modèles et lui donne l’occasion de se forger un réseau de relations et de connaissances en prévision du retour en France. Il se lie notamment avec l’archéologue Ennius Quirinus Visconti et fréquente des compatriotes, parfois toulousains, tels que Vigan, Roques, Castex ou Borelli. En 1793, Lange est contraint de quitter précipitamment l’Italie à la suite de l'onde de choc provoquée par la Révolution française. En effet, à la suite de l'assassinat sur le Corso du secrétaire de la Légation, Basseville, les conditions de la vie à Rome se dégradent de jour en jour et la sécurité des expatriés français n’est plus assurée.

Voyageant seul afin de ne pas exposer sa femme et sa fille à des risques inutiles, Lange débarque probablement dans le port de Marseille et s’installe dans la ville d’Antibes pour une durée assez courte.

Aux alentours de 1794-1795, il se voit nommé « statuaire du Louvre » avec la charge de restaurer les anciennes statues plus ou moins mutilées[3], grâce à l’appui d'Ennius Visconti. Les travaux de restauration composent dès 1795 l’essentiel des activités de Lange grâce à la création du Muséum central des arts au Louvre en 1793 et de l’afflux d’œuvres d’art italiennes, fort dégradées par le transport, issues du tribut de guerre de la campagne napoléonienne en Italie.

Son poste de restaurateur des antiques du Louvre offre à Lange l’opportunité de produire quantité de moulages de qualité sur les œuvres originales. Très attaché à Toulouse, sa ville natale, Lange n’aura de cesse d’envoyer ces moulages à l’Académie de peinture, sculpture et architecture.

Lange remplit ses fonctions de restaurateur des statues antiques avec un zèle et une habileté remarquables, mais surtout, il ne cesse de produire des ouvrages de sa composition. Quelques-unes de ses statues ont figuré avec éclat à chacune des expositions du Louvre auxquelles il participa. Plusieurs œuvres ont plus particulièrement fixé l’attention du public, parmi lesquelles deux bas-reliefs exécutés avant 1800, qui se situent dans une des salles du Muséum, l’un l'Egypte montrant le colosse de Memnon, l’autre, la Grèce montrant l’Apollon Pythien. Lange a aussi participé plus tard aux travaux de décoration de la Cour carrée du Louvre en exécutant pour l’une des « lunettes », à côté de l’ouvrage de Jean Goujon, un bas-relief représentant la Logique et l’Eloquence[4]. De même, il laisse au cimetière du Père-Lachaise, plusieurs ornements funéraires.

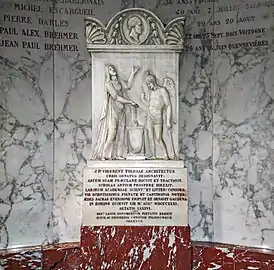

Durant les quarante-six ans qu’il réside à Paris, et malgré un attachement incontestable à la ville de Toulouse, Lange ne revient dans sa ville natale qu’en 1826, soit cinquante ans après l’avoir quittée, afin d’ériger deux monuments dans l’église paroissiale de Saint-Jérôme. Le premier à François Lucas, en témoignage de sa reconnaissance éternelle, le second, à la mémoire de Jacques-Pascal Virebent.

Au cours de sa longue carrière, Lange sait s’attirer les faveurs des plus grands, la princesse Marie d’Orléans se plaisait à travailler dans le même atelier que lui et le Roi Louis-Philippe le visitait souvent et le complimentait sans cesse.

Bernard Lange achève sa carrière à Paris avec le titre de restaurateur en chef de l’atelier de restauration des statues antiques. Epuisé par une longue maladie, il s’éteint dans sa résidence, située dans le Palais du Louvre, le mardi 28 mai 1839 à l’âge de 85 ans. Ses obsèques sont célébrées le lendemain, à 13 heures, en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois.

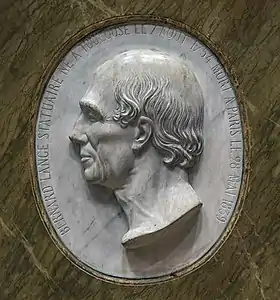

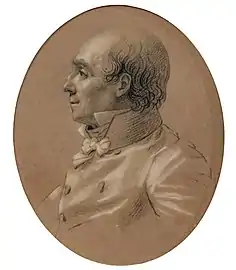

À la demande de Jean Suau en 1843, Mlle Lange — fille unique de Bernard Lange — fait don au musée de la ville de Toulouse d’un monument élevé à la mémoire de Bernard Lange. Il consiste en un médaillon de marbre représentant Lange de profil, grand comme nature, et exécuté par Antoine Étex. Ce médaillon est incrusté dans un piédestal sur lequel est placée la statue de Philopoemen à Sellasie, œuvre de Lange en marbre également, qui lui valut une médaille de première classe à l’une des expositions du Louvre sous le Consulat. L’ensemble est aujourd’hui visible dans le salon rouge du musée des Augustins de Toulouse.

Si le vœu le plus cher de Lange qui était de mourir à Toulouse ne fut exaucé, sa ville natale garde un fort témoignage du passage de cet artiste dont elle a conservé bon nombre d’œuvres. Elle lui a rendu un dernier hommage en lui dédiant une place et une rue, entretenant ainsi le souvenir de cet artiste.

Cénotaphe de Jacques-Pascal Virebent

Cénotaphe de Jacques-Pascal Virebent Cénotaphe de François Lucas

Cénotaphe de François Lucas

Œuvre

- Les Arts, bas-relief, terre cuite, 1777, médaille d’or au Salon de l’Académie royale de Toulouse de 1777, localisation inconnue.

- Sacrifice de Flore, bas-relief, terre cuite, 1777, médaille d’or au Salon de l’Académie royale de Toulouse de 1777, localisation inconnue.

- Enfant sur un bélier que Vénus fait promener avec un Sylvain, bas-relief, terre cuite, 1777, médaille d’or au Salon de l’Académie royale de Toulouse de 1777, localisation inconnue.

- Deux bas-reliefs, terre cuite, 1780, Salon de l’Académie royale de Toulouse de 1780.

- Bacchante au joueur de flûte, bas relief, terre cuite, H : 0,26 m, L : 0,17 m, PR : 0,23 m, entre 1777 et 1794, Musée des Augustins de Toulouse.

- Faune tirant les cheveux d’une bacchante, bas-relief, terre cuite, H :0.17m, L :0.26m, PR :0.2m, entre 1777 et 1794, Musée des Augustins de Toulouse.

- Anacréon et l’Amour, modelage, terre cuite, H : 0.16,m, L : 0,115 m, PR : 0,11 m, entre 1777 et 1794, galerie Patrice Bellanger Paris.

- Les Arts relevés par le Temps, fusain sur papier, 1795, localisation inconnue mais se situait anciennement dans la salle du Conseil de la ville de Bolbec.

- Philopoemen mégapolitain, statue, plâtre, H : 1,02 m, 1799, Salon de Paris de 1799, localisation inconnue.

- L'Égypte montrant le colosse de Memnon :

- bas-relief, terre cuite, H : 0,23 m, L : 0,20 m, PR : 0,15 m, avant 1800, Musée des Augustins de Toulouse.

- Fusain sur papier, H : 0,33 m, L : 0,51 m, autour de 1800, Musée Paul Dupuy de Toulouse.

- Bas-relief, marbre, 1800, rotonde de Mars du Musée du Louvre.

- La Grèce montrant l’Apollon Pythien :

- bas-relief, terre cuite, H : 0,205 m, L : 0,175 m, PR : 0,20 m, avant 1800, Musée des Augustins de Toulouse.

- Bas-relief, marbre, 1800, rotonde de Mars du Musée du Louvre.

- L'Amour et l’Amitié :

- modelage, terre cuite rose, H : 0,50 m, Diam. socle : 0,222 m, entre 1795 et 1801, Musée des Augustins de Toulouse.

- Modelage, plâtre, H : 0,542 m, Diam. Socle : 0,26 m, entre 1795 et 1801, Musée des Augustins de Toulouse.

- Turenne, buste, marbre, 1800, Salon de Paris de 1801, œuvre disparue lors de l’incendie des Tuileries en 1871.

- Colbert, buste, marbre, 1801, Salon de Paris de 1801, œuvre disparue.

- Esculape, ronde-bosse, marbre, 1804, prix d’encouragement au Salon de Paris de 1804, œuvre disparue.

- Jupiter-Soleil, buste sur piédouche, marbre, plâtre et bronze, H : 0,55 m, L : 0,30 m, PR : 0,30 m, 1805, Musée des Augustins de Toulouse.

- La Logique et l'Éloquence ou La Logique et la Rhétorique :

- bas-relief, terre cuite blanche, H : 0,48 m, L : 0,385 m, PR : 0,25 m, avant 1806, Musée des Augustins de Toulouse.

- Bas-relief, terre cuite blanche, H : 0,538 m, L : 0,425 m, PR : 0,36 m, avant 1806, Musée des Augustins de Toulouse.

- Bas-relief, marbre, H : 0,30 m, L : 0,44 m, PR : 0,023 m, 1806, cour carré du Louvre, aile nord, 5e travée à l’ouest.

- Sapho, modelage, terre cuite, 1807, localisation inconnue.

- Bacchus, ronde-bosse, marbre, H : entre 0.81 et 0,97 m, 1810, Salon de Paris de 1810, localisation inconnue.

- Flore, il s’agit peut-être d’un buste, plâtre, 1810, Salon de Paris de 1810, localisation inconnue.

- Le Printemps, esquisse pour une statue, plâtre, H : entre 0.81 et 0,97 m, 1810, Salon de Paris de 1810, localisation inconnue, il se pourrait que cette œuvre soit en Angleterre.

- Orphée perdant Eurydice pour la seconde fois, ronde-bosse, marbre, 1811, localisation inconnue.

- Madame Marbelle, buste sur piédouche, terre cuite blanche avec revêtement de peinture monochrome de couleur noire, H : 0,5 m, L : 0,3 m, PR : 0,25 m, H. piédouche : 0,60 m, 1812, Salon de Paris de 1812, Musée des Augustins de Toulouse.

- Pierre-Théodore Suau, buste, plâtre 1812, en 1812, localisation inconnue.

- Minerve, buste, marbre, 1812, localisation inconnue.

- Anacréon et l’Amour, esquisse, terre cuite, H : 0,24 m ; Diamètre de la base : 0,14 m X 0,17 m, vers 1813, collection privée (Paris). Groupe, marbre, 1814, Salon de Paris de 1814, localisation inconnue.

- Vase aux masques, Vase, marbre, H. avec piédouche : 0,78 m, H : 0,57 m, L : 0,43 m, diam. :0.78m, avant 1815, Musée du Louvre.

- Cratère bacchique, vase, marbre de carrare, H. avec piédouche : 1,60 m, avant 1815, arrière cour de la Malmaison.

- La France et la Religion soutenant les armes de la France, relief, pierre, H : environ 2,25 m, L : environ 11,7 m, 1815-1816, château de Versailles, au fronton du pavillon Gabriel[5].

- Gilles Ménage, buste, marbre, H. : 0,805 m, L : 0,575 m, PR : 0,33 m, 1817, Salon de Paris de 1817,

- Monument à la mémoire du Bailli de Crussol, Pair de France, monument funéraire, stèle, marbre blanc, 1816

- Le Printemps, ronde-bosse, marbre, 1817, Salon de Paris de 1817, localisation inconnue.

- Cratinos montrant une de ses comédies à Thalie, bas-relief, terre cuite, H : 0,29 m, L : 0,25 m, PR : 0,29 m, 1820, Musée des Augustins de Toulouse. Bas-relief, marbre, 1820, localisation inconnue.

- Vase de forme Médicis, orné de symboles bacchiques, vase, marbre de Saint-Béat, H : 1,37 m, 1822, actuellement posé sur un pylône de la grille des jardins de l’infante, Paris.

- Le chevalier Geoffroy d’Astier, Capitaine au Corps Royal d'État Major, buste, marbre, 1824, Salon de Paris de 1824, localisation inconnue.

- La sainte Vierge présentant l’enfant Jésus au temple, esquisse de statue, terre cuite, modelage, 0,406 m, 1827, Exposition des produits des Beaux-Arts et de l’Industrie de Toulouse de 1827, localisation inconnue

- Monument à la mémoire de François Lucas, monument funèbre, bas-relief, marbre, H : 1,21 m, L : 0,62 m, PR : 0,117 m ; bas-relief H : 0,745 m, L : 0,545 m, 1827, Exposition des produits des Beaux-Arts et de l’Industrie de Toulouse de 1827, église Saint-Jérôme de Toulouse.

- Deux vasques carrées identiques, marbre de pavanazzetto, H : 0,40 m, L : 0,52 m, PR : 0,52 m, 1827-1828, Musée du Louvre, n° d’inventaire CC 211-212

- Monument pour la famille Laroche Jacquelein, monument funèbre, marbre, 1828, localisation inconnue.

- Deux vases de forme Médicis ornés de putti portant des guirlandes, marbre veiné de Carrare, H : 1,42 m, Diam : 1,10 m, 1828, jardin des Tuileries depuis 1832, n° d’inventaire C.C. 117-252.

- Philopoemen à Sélasie, statue ronde-bosse, marbre, H : 1,15 m, L : 0,59 m, PR : 0,61 m, 1829, Salon de Paris de 1833, Musée des Augustins, n° d’inventaire Ra 895.

- Monument funèbre à Raymond Bibent, bas-relief sur la face principale du monument, marbre, 1829, localisation inconnue.

- Flore, buste, marbre, 1829, Exposition : Exposition des produits des Beaux-Arts et de l’Industrie de Toulouse de 1829, localisation inconnue.

- Monument à la mémoire de Jacques-Pascal Virebent, monument funèbre, marbre, H : 1,12 m, L : 0,578 m, PR : 0,73 m ; bas-relief H : 0,7 m, L : 0,53 m, 1835, Exposition des produits des Beaux-Arts et de l’Industrie de Toulouse de 1835, église Saint-Jérôme de Toulouse.

- Le Triomphe de Ganymède, bas-relief, terre cuite, H : 0,28 m, entre 1778 et 1809, Musée des Augustins depuis le 27 avril 1949, n° d’inventaire 49-6-90.

Exécutions de Lange au sein de l’atelier de restauration du Musée du Louvre

L’idée même de créer un atelier de restauration des œuvres au Louvre s’impose de concert avec la création même du Musée afin de permettre à tout citoyen d’admirer les trésors de la Nation et de tirer enseignement des chefs-d’œuvre des Anciens. Les archives du Musée du Louvre mentionnent que les ouvrages de restauration se scindaient en deux catégories. La première concernait les travaux de type mobilier et la seconde les travaux de type statuaire.

L’activité de l’atelier ne se limite donc pas à des travaux de restauration : celui-ci produit des ouvrages nécessaires à la décoration des nouvelles salles du Musée et surtout à l’exposition des œuvres, tant modernes qu’antiques. Dans ce but, quantité de piédouches, piédestaux, socles, bases de colonnes, colonnes, cimaises, cippes, gaines, sont réalisés dans l’atelier. De même l’atelier intervient dans le décor des salles. À ces travaux s’ajoutent des restaurations de cassures accidentelles, qui semble-t-il étaient fréquentes dans l’atelier, ainsi que l’époussetage des œuvres. L’atelier s’occupe donc de toutes les phases préparatoires nécessaires à l’exposition des œuvres.

La plus grande activité de l’atelier reste tout de même la restauration des œuvres statuaires. À cette époque, le terme de restauration n’implique pas les mêmes actions qu’aujourd’hui ; au XVIIIe siècle, restaurer est avant tout rendre possible l’exposition et la compréhension de l’œuvre. Ainsi, lorsqu’une statue entre au Louvre démembrée ou fragmentée, l’atelier se charge de combler ces manques en recréant la partie manquante.

Lange, en tant que chef d’atelier s’implique dans chacune des étapes de restaurations, du constat de l’état de l’œuvre, à l’achat du bloc de marbre qui permettra la restauration de la dite œuvre. Si peu de documents attestent avec précision l’étendue du travail de Lange au sein de l’atelier, il ne fait aucun doute qu’il exécute lui-même nombre de restaurations.

- Cheminée de la Salle des Caryatides, 1826[6]. Située à l’origine dans l’ancienne chapelle de Charles V, cette cheminée était à l’origine de facture très simple. Elle fut par la suite ajustée par les architectes Percier et Fontaine, qui réunirent des fragments de sculptures du temps de François Ier et d’Henri II pour en former la composition. Lange fut chargé de combler les manques en recréant les parties manquantes et d’insérer dans cette composition les statues de Bacchus et Cérès, retrouvées dans cette même salle parmi divers débris.

- Amour antique, copie de celui de Praxitèle pour Lucien Bonaparte, 1802[7].

- Vénus de Milo, 1821. Après un examen minutieux et une analyse rigoureuse, Lange envisage de recréer les bras. Le projet est finalement abandonné et la Vénus exposée en l’état.

- Jambes du torse de Louis XII exécuté par Lorenzo da Mugiano[8] en 1508. Le torse mutilé par les révolutionnaires est versé au Louvre en 1816. Bien des années plus tard, Lange se voit confier « l’achèvement » du Louis XII. Un roi ne pouvant décemment être exposé en homme-tronc, il est décidé de le pourvoir de jambes. L’ajout de jambes pour une œuvre faite à l’origine pour n’être qu’à mi-corps reste aberrante car cela entraîne certains problèmes esthétiques : effet massif, d’empâtement, disproportion avec les jambes qui semblent être trop petites par rapport au corps et les pieds qui paraissent trop grands comparés aux jambes. Néanmoins, si l’esthétique générale de l’œuvre est discutable, aucun reproche ne peut être émis quant à l’exécution des détails et des ornements qui sont d’une grande qualité. La frontière entre la restauration et la création est parfois infime, cet exemple en est la preuve. La dérestauration a été effectuée en deux temps. Dans les années 1933-1936 les jambes ont été enlevées à l’occasion du transfert du département des sculptures dans les nouvelles salles du Pavillon des États. Elles sont aujourd’hui entreposées dans les réserves du Musée du Louvre. Quant à la tête, elle fut supprimée en 1960.

- Apollon de Nîmes[9]. En 1824, plusieurs fragments d’une statue grecque trouvée à Nîmes, arrivent dans les ateliers du Louvre. De la statue originelle en marbre de paros il ne reste qu’une partie de la tête, la partie supérieure des bras, le torse et les cuisses. Les fragments sont consolidés par Lange. Puis, selon les principes de restauration de l’époque, les parties manquantes sont recrées en plâtre, tels les bras, la clamide[10]. La statue, arrivée en morceaux dans les ateliers, fut ainsi reconstituée dans son intégralité.

- La Seine et la Marne ; La Loire et le Loiret[11], 1825. À la suite de dégradations octroyées par des spectateurs assistants à une fête, il est demandé à Lange de restaurer ces deux groupes placés autour du grand bassin dans le jardin du Palais des Tuileries. Certaines restaurations furent exécutées par un trop grand souci d’entretien de ces statues. Chaque année, un nettoyage par projection d’eau et parfois même par grattage était effectué sur ces œuvres afin d’ôter les mousses et autres salissures. Ce traitement contribuait fortement à la dégradation des œuvres ce qui ne faisait qu’augmenter la charge de travail de l’atelier.

Notes et références

- Archives du Musée des Augustins de Toulouse, attestation du prix d’anatomie et de sculpture, n° d’inventaire 48-19-1.

- Robert Mesuret, les expositions de l’Académie Royale de Toulouse de 1751 à 1791, Espic, Toulouse, 1972, p. 324.

- Desazard de Montgailhard, les artistes toulousains et l’art à Toulouse, Toulouse, 1925, T.3, p. 460.

- Appelée aussi La Logique et la Rhétorique, numéro d’inventaire LL436.

- Béatrix Saule, La France et la Religion soutenant les armes de la France, notice du catalogue Versailles, décor sculpté extérieur, Château de Versailles, 2005.

- Voir Clarac, Musée de sculptures antiques et modernes, 1826-1827, T. 1, p. 456.

- Musée Paul Dupuy, correspondance entre Bernard Lange et Jean Suau et de 1778 à 1828, lettre datée du 8 brumaire an XI (30 octobre 1802).

- Voir le catalogue d’exposition Rome à Paris, petit Palais, février à avril 1968 : Lorenzo da Mugiano (connu à Milan en 1508) : participant au mouvement de la renaissance lombarde, toute pénétrée de l’Antiquité, il a laissé sa signature sur deux marbres, un médaillon d’empereur d’une série de douze (Musée de Grenoble) et sur le buste de Louis XII.

- Archives du Louvre, série S 16, note de Bernard Lange datée du 8 janvier 1824 et série A 16, note de Bernard Lange. datée du 8 avril 1824.

- Voir Clarac, Musée de sculptures antiques et modernes, pl. 345, no 926.

- Archives du Louvre, série S 16 concernant les restaurations et réparations des sculptures, 14 juin 1825, lettre du comte de Fleury, conservateur des Tuileries, au comte de Forbin, conservateur du Musée du Louvre et série A 16, note de Bernard Lange en date du août 1825.

Bibliographie

Archives

- Archives du Musée des Augustins, 48-19-1 à 48-19-6.

- Archives du Musée Paul Dupuy, correspondance échangée entre le sculpteur Bernard Lange et le peintre Jean Suau de 1778 à 1828, 67-62-2 à 67-62-123.

- Archives du Musée du Louvre, série A2, A4, A16, A17, O30, S2, S2B, S16, SF4.

- Archives de la ville de Bolbec

- Archives nationales, A.N.-F21-496A : dossier 1 ; A.N.O41524. Archives départementales de la ville de Toulouse, A.D.T. : CC.2262, f° 65v°, Registre de Saint-Nicolas, 1754, feuillet 52 ; A.D.T. : lettre de François Lucas à Bernard Lange datée du 17 floréal an XIII, no 4-25-65.

Ouvrages

- Bremont, Alphonse de, Annales du XIXème siècle de la ville de Toulouse de 1830 à 1850, 1865, p.p. 230-232.

- Bresc-Bautier, Geneviève et Pingeot, Anne, Les sculptures des jardins du Louvre du Carrousel et des Tuileries, RMN, Paris, 1986, 2 volumes.

- Chaudonneret, Marie-Claude, L'État et les artistes, de la restauration à la monarchie de juillet 1815-1833, Flammarion, Paris, 1999, 270 p.

- Clarac, Musée de sculptures antiques et modernes, 1826-1827,volume 1 et 2.

- Desazard de Montgaillard, Les artistes toulousains et l’art à Toulouse, Toulouse, 1925, 3 volumes.

- Mesple, Paul, L’amitié bénéfique pour les artistes toulousains du peintre Jean Suau et du sculpteur Bernard Lange restaurateur de la Vénus de Milo, communication faite à l’Académie dans sa séance du 28 février 1968.

- Mesple, Paul, Notes et documents sur le sculpteur Bernard Lange, Toulouse, éditions de l’Auta, 1960, 15 p.

- Mesuret, Robert, Les expositions de l’Académie Royale de Toulouse de 1751 à 1791, Espic, Toulouse, 1972, 650 p.

- Quatremere de Qunicy, Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l’art de l’Italie (1796), Macula, Paris, 1989, 146 p.

- Salers, Sophie, Inventaire des bustes du XIXème siècle du Musée des Augustins, mémoire de maîtrise de novembre 1984-1985, 2 volumes.

- Spadotto, Karine, Bernard Lange 1754-1839, mémoire de maîtrise, 2 volumes, Université de Toulouse le Mirail, Toulouse, 2001.

- Spadotto, Karine, , Bernard Lange, un artiste au destin particulier, Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques, Paris, éditions du CTHS, 2005.

Catalogues d'exposition

- 11 octobre 1989 - 7 janvier 1990 Toulouse : Toulouse et le néoclassicisme, les artistes toulousains de 1775 à 1830, Musée des Augustins, Jean Penent.

- 2 mars-9 septembre 2002 Toulouse : Cent ans de sculpture (1750-1820) - La collection du musée des Augustins, Musée des Augustins, 108 p.

- 5 février - 3 juin 1990 Paris : Le corps en morceaux, réunion des Musées nationaux, sous la direction de Françoise Cachin, directeur du Musée d’Orsay, 343p., p.p. 82-84.

- 1er octobre 1991 - 6 janvier 1992 Toulouse : Les toulousains, plâtres et originaux du XIXe siècle, Musée des Augustins, Denis Milhau, Monique Rey-Delque, 52p.

- 1994 Paris : Egyptomania, l’Égypte dans l’art occidental de 1730 à 1930, Musée du Louvre.

- 1998 Paris : Sculpture française, t.2, « renaissance et temps modernes », Goujon-Warin, Jean-René Gaborit et anonymes, département des sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes, Musée du Louvre, 880 p.

- 1999 Paris : Vivant Denon, directeur des Musées sous le Consulat et l’Empire, correspondance de 1802 à 1815, Notes et documents des Musées, Marie-Anne Dupuy Isabelle Le Masne de Chermont et Elaine Williamson, 1468 p.

- 16 octobre 2000 - 15 janvier 2001 Paris : D’après l’antique, Musée du Louvre, Jean-Pierre Cuzin, Jean-René Gaborit, Alain Pasquier, 515 p.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) Bénézit

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names