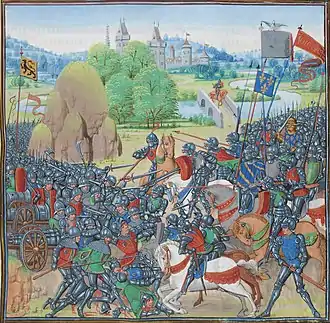

Bataille de Roosebeke

La bataille de Roosebeke, également appelée « bataille du Mont-d'Or », se déroula près du village de Roosebeke, actuellement Westrozebeke en Flandre-Occidentale, le . Elle opposa une troupe de miliciens flamands, commandés par Philippe van Artevelde, à l'ost français conduit par le roi de France Charles VI et commandé par le connétable Olivier de Clisson.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Roosebeke |

| Issue | Victoire française |

| 16 000 hommes | 26 000 à 40 000 hommes |

| très faibles | au moins 26 000 |

| Coordonnées | 50° 56′ 00″ nord, 3° 00′ 00″ est | |

|---|---|---|

|

Le contexte

Louis II de Male, comte de Flandre, est en butte à la Révolte des tisserands gantois depuis 1379. Forcé de se retrancher à Lille en raison de l'attaque de Bruges par Philippe van Artevelde, il doit faire appel à son gendre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ce dernier, qui sait devoir hériter du comté à la mort de Louis II, convainc facilement le jeune Charles VI, dont il est l'oncle et le tuteur, d'organiser cette expédition en Flandre.

Bien qu'elle ne fût pas partie prenante dans cet affrontement précis, l'Angleterre a souvent compté la Flandre parmi ses alliés pendant la guerre de Cent Ans. L'importante industrie textile de cette région constitue un des principaux débouchés de la laine produite par les éleveurs de moutons anglais et la laine est à cette époque le premier produit d'exportation de l'économie anglaise. Les Flamands ont d'ailleurs espéré, en vain, que l'Angleterre envoie des troupes leur prêter main-forte dans cette affaire. On comprend donc aisément l'intérêt de la France d'assurer le pouvoir d'un comte qui certes louvoya longtemps entre ses amitiés françaises et anglaises, mais en définitive avait fini par rejoindre le parti Valois en mariant sa fille au duc Philippe II de Bourgogne en 1369.

En outre, les Flamands avaient embrassé le parti du pape Urbain VI alors que le roi de France appuyait Clément VII, ce qui a pu constituer un argument supplémentaire pour convaincre Charles VI d'engager des troupes en faveur de Louis de Male, bien que ce dernier, pour des raisons évidentes de politique intérieure, préférât personnellement soutenir le pape de Rome.

Avant la bataille

On retrouve dans les éléments préalables à la bataille le passage de Comines.

En , l'ost est rassemblé à Arras. Le connétable Olivier de Clisson se voit adjoindre les maréchaux de France Louis de Sancerre et Mouton de Blainville, accompagnés de troupes de Bretons et de Normands. À la fin du mois, l'ost arrive sur les lieux de la rencontre. On estime que l'armée française compte environ 16 000 hommes.

À Gand, Philippe van Artevelde décrète la mobilisation générale et rassemble une troupe de miliciens flamands dont l'effectif est estimé à 40 000 hommes[1].

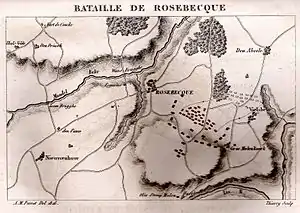

Disposition des armées avant la bataille

La nuit précédant la bataille, chacune des deux armées campe non loin de Roosebeke. Les combattants flamands sont disposés en rangs serrés sur le mont d'Or, (territoire de Passendale), d'une hauteur de 50 mètres. Philippe van Artevelde a décidé de positionner son armée sur un mode purement défensif.

La noblesse française a levé une grande armée, menée par Olivier de Clisson et Louis de Sancerre. Clisson s'occupe personnellement du dispositif de combat de l'armée royale française.

Au centre, la piétaille (gens à pied) et des chevaliers sans leur destrier. Sur les flancs, des troupes légères et des chevaliers à cheval. Charles VI est entouré de la fine fleur de la chevalerie française dont son écuyer Colard de Tanques. La bataille (corps d'armée) du souverain français est placée devant lui. Les chevaux ont été éloignés afin d'éviter les désertions.

Conditions météorologiques

Une épaisse brume d'automne recouvre le champ de bataille et le camp de chacune des deux armées. Ce brouillard aura une incidence sur le déroulement de la bataille. Malgré cette brume, les espions effectuent leur mission d'observation des mouvements ennemis.

Déroulement de la bataille

Philippe van Artevelde a décidé de miser sur le difficile environnement climatique : les troupes flamandes progressent donc dans une épaisse brume, se donnant le bras pour ne pas s'égarer dans ce frimas et ne faisant qu'un seul corps. Mais la brume se dissipe brusquement, selon Jean Froissart, au moment où Pierre de Villiers, porte-étendard, lève l'oriflamme du roi. L'armée française reste immobile. Les Flamands continuent d'avancer face au soleil. L'ordre d'attaque est donné, les canons flamands crachent leurs boulets, 60 archers anglais et des arbalétriers commencent à tirer. Puis vient le tour du combat au corps à corps, l'infanterie française se jette dans la bataille, le cliquetis des épées résonne dans l'épouvantable vacarme produit par les bombardes, les ribaudequins et les cris des combattants. Charles VI est maintenu éloigné de la bataille. La puissante artillerie flamande fait reculer l'avant-garde commandée par Louis de Sancerre et la bataille du souverain français. Aussitôt le centre de l'armée française est submergé par les troupes flamandes. À ce moment, les combattants placés aux flancs de l'armée française fondent sur les Flamands et les encerclent. Les Français exercent une forte pression sur les combattants ennemis. Cernés de toutes parts, les Flamands tombent et se piétinent.

La victoire appartient à l'armée française, les Flamands subissant une lourde défaite. Pourchassés par les Français, fatigués, éreintés et manquant de lucidité après cette dure bataille, les Flamands qui ne peuvent s'échapper de la mêlée s'égarent dans les roseaux et les marécages où beaucoup périssent noyés.

Près de 26 000 cadavres[2] - [3] jonchent le champ de bataille, et Philippe van Artevelde, trouvé mort dans un fossé, fut pendu à un gibet ou à un arbre[4].

Les Français récupèrent les éperons perdus lors de la bataille des Éperons d'or et les exposent dans la basilique Saint-Denis.

Conséquences

Cette bataille a servi d'exemple à Charles VI pour lui permettre de mater des rébellions dans diverses villes comme Paris. D'autre part, la bataille marque le début du processus d'arrêt de la guerre des Flandres et ainsi fortifie le pouvoir du Comte de Flandre, puis de son gendre Philippe II le Hardi[5].

Chroniques de la bataille

Dans ses chroniques, Jean Froissart rapporte[6] :

« Là, fut un mons et un tas de Flamands occis, moult long et moult haut ; et de si grand foison de gens morts qu'on y vit oncques si peu de sang issir qu'il en issit, et c'estoit au moyen de ce qu'ils estoient beaucoup d'esteints et étouffés dans la presse… »

Philippe van Artevelde fut retrouvé mort sur le champ de bataille alors « qu'il n'avoit plaies nulles du monde dont il fut mort, si on l'eust pris en vie ; mais il fust esteint en la presse… »

Frédégaire rapporte qu’une chose analogue arriva à la bataille de Tolbiac (612).

Notes et références

- Frans van Kalken, Histoire de Belgique des origines à nos jours, Office de Publicité, (lire en ligne), p. 119.

- Stéphane Curveiller, Dunkerque, Presses Univ. Septentrion, (ISBN 978-2-85939-361-8, lire en ligne), p. 38.

- Victor Duruy, Histoire de France, Hachette, (lire en ligne), p. 430.

- Jean Froissart et Denise Poulet, Chroniques de Flandre, de Hainaut et d'Artois au temps de la guerre de Cent Ans, 1328-1390, Corps 9, (lire en ligne), p. 201.

- Histoire des ducs de Bourgogne, Prosper de Barante

- Jean Froissart (1337?-1410?), Les chroniques de sire Jean Froissart : qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits d'armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Ecosse, Espaigne, Portingal et ès autres parties, t. 2, (lire en ligne), « CXCVII, La bataille de Rosebeque », p. 250.

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Françoise Autrand, Charles VI : la folie du roi, Paris, Fayard, , 647 p. (ISBN 978-2-2130-1703-7, lire en ligne).

- Isabelle Guyot-Bachy, « De Bouvines à Roosebecke : quel souvenir les historiens gardent-ils des batailles du roi en Flandre (XIIIe siècle-début XVIe siècle) ? », dans Une histoire pour un royaume (XIIe – XVe siècle av. J.-C.), Paris, Perrin, , 51-65 p. (ISBN 978-2-262-02946-3).

- Octave Delepierre, Chroniques, Traditions et Légendes de l'Ancienne Histoire des Flandres, Forgotten Books, (1re éd. 1834) (ISBN 1391500636).

- Anonyme, Chronique rimée des troubles de Flandres en 1379-1380, Nabu Press, (1re éd. 1902) (ISBN 1246490498).

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :