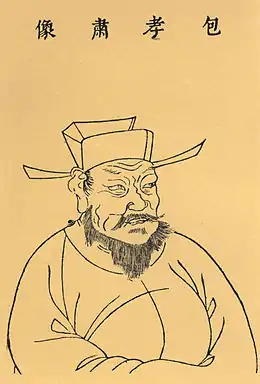

Bao Zheng

Bao Zheng (chinois : 包拯) est un fonctionnaire (ou mandarin, combinant les fonctions d'administrateur et de juge) de la dynastie Song. Également connu sous le nom de Bao Gong (chinois 包公, « Seigneur Bao »), il est célèbre pour son intégrité et son respect des lois, d'où son autre surnom de Bao Qingtian (chinois 包青天, « Bao Ciel-Bleu » au sens de « Bao l'Intègre » sans nuage, c'est-à-dire sans corruption[1]). En français il est plus connu sous l’appellation de juge Bao.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 63 ans) Kaïfeng |

| Nom dans la langue maternelle |

包拯 |

| Surnom |

Bao Gong |

| Prénom social |

希仁 |

| Nom posthume |

孝肅 |

| Nationalité |

chinoise |

| Activités | |

| Père |

Bao Lingyi (d) |

| Conjoint |

Dong Shi (d) |

| Enfants |

| A travaillé pour |

Dynastie Song du Nord (en) |

|---|

Biographie

Selon Song Shi, Bao Zheng est né dans une famille de savant à Hefei, province de l'Anhui. À l'âge de 29 ans, il a passé l'examen impérial et est devenu Jinshi, le plus haut grade.

Après avoir passé l'examen impérial en 1027, Bao décida de différer sa carrière officielle pendant 10 ans afin de prendre soin de ses parents âgés et d'observer fidèlement les rites de deuil après leur mort. De 1037 jusqu'à sa mort en 1062, Bao a successivement occupé plusieurs bureaux à la cour impériale et dans des lieux de province.

De son vivant, Bao était réputé pour sa piété filiale, son attitude sévère et son intolérance à l'injustice et la corruption. En raison de sa renommée et de la force de sa réputation, le nom de Bao est devenu synonyme de « fonctionnaire honnête et droit » idéalisé (qing guan 清官) en Chine, et est rapidement devenu un sujet populaire des drames vernaculaires et des œuvres littéraires. Bao a également été associé au dieu Yanluo (Yama) et à la bureaucratie céleste du Taishan, en raison de sa prétendue capacité à juger des affaires dans l'au-delà aussi bien qu'il les jugeait dans le domaine de la vie.

Bao avait trois femmes, Lady Zheng, Lady Dong et Lady Sun. Il avait un fils, Bao Ye (包繶), et un fils adoptif, Bao Suo (包绶). Bao aurait dit à sa famille :

« Si un de mes descendants succombe à la corruption en tant que fonctionnaire, il ne doit pas être autorisé à revenir à la maison, ni enterré dans le lieu de sépulture de la famille. Celui qui ne partage pas mes valeurs n'est pas mon descendant. »

— Bao Zheng

Son lieu de sépulture à Hefei contient sa tombe avec les tombes des membres de la famille et un temple commémoratif. Il a été construit en 1066.

Dans la religion populaire

La religion populaire en fait parfois un juge des enfers.

Dans la littérature et le théâtre chinois

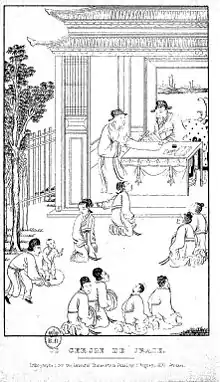

À l'opéra, Bao Gong porte un maquillage noir, avec un croissant de lune sur le front. Le noir est la couleur du fer, symbole d'incorruptibilité, et l'un des surnoms du juge est « visage de fer ». La lune est yin, tout comme les Enfers, et rappelle que Bao Gong a le pouvoir de descendre dans les Enfers en rêve et d'y mener des interrogatoires de victimes ou de témoins. L'inflexibilité dans son application de la justice, même envers les puissants, est l'une des caractéristiques du juge Bao. Une autre est sa puissance de raisonnement et son intuition hors du commun. Ainsi, comme il ne fait jamais d'erreur, il est donc un dieu. Une dernière caractéristique est sa relation avec le surnaturel. Plusieurs cas¨d'affaires criminelles sont résolus par le juge Bao grâce à un rêve[2].

Les histoires mettant en scène le juge Bao les plus illustres sont celles de Chen Shimei (en) et celle du Chat échangé contre le dauphin. L'histoire de Chen Chimei, connue aussi sous le nom de son épouse Qin Xianglian, existait déjà sous forme d'opéra au XIIe siècle (version aujourd'hui perdue). Elle a par la suite été reprise dans de nombreux styles d'opéra, du zaju à l'opéra de Pékin. Histoire populaire, elle n'a été mise par écrit qu'au XXe siècle. La trame est celle d'une infidélité amoureuse. Un lettré, Chen Chimei, devient le gendre de l'empereur alors qu'il a déjà une épouse, Qin Xianglian. Quand Qin Xianglian veut faire reconnaître ses droits, il tente de la chasser et d'étouffer le scandale. Le juge Bao finit par le faire exécuter[3] - [2].

Dans Le Chat échangé contre le dauphin, la première de deux concubines qui donnera un héritier à l'empereur deviendra impératrice. Quand l'une donne naissance à un fils, la seconde remplace l'enfant par le cadavre d'un chat. La mère est chassée de la cour pour avoir donné naissance à un monstre. De son côté, l'enfant échappe à la mort et est élevé par un oncle de l'empereur au courant de la vérité. Les circonstances font que l'enfant finit par devenir lui-même empereur. Le juge Bao intervient pour révéler la vérité sur sa véritable origine et rendre la justice. L'empereur est à la fois coupable d'avoir manqué aux devoirs envers sa mère, et innocent, puisqu'il n'était au courant de rien. Il est puni symboliquement : ce sont ses vêtements qui sont bastonnés[2].

Dans le théâtre de style zaju de la dynastie des Yuan (1279-1367), les pièces judiciaires constituent une partie importante du répertoire. Parmi celle-ci, les pièces du genre des « fonctionnaires intègres » (qingguan ji) mettent parfois en scène le juge Bao. C'est le cas de deux pièces de Guan Hanqing, Lu Zhailang et Le Rêve aux papillons. Le juge Bao est aussi mis en scène dans Le Cercle de craie, pièce de Li Qianfu, qui a inspiré Le Cercle de craie caucasien à Bertolt Brecht, dans un cas similaire à celui du Jugement de Salomon. La pièce anonyme Le Spectre de l'écuelle (Pen'r gui) est aussi remarquable : le cas soumis au juge Bao est celui d'une écuelle, servant de pot de chambre, et qui parle, le corps de la victime ayant été jeté par ses assassins dans un four à poterie[4] - [2].

Télévision

Plusieurs séries télévisées racontent les aventures de Bao ; c'est notamment le cas de Bao Qing Tian, une série chinoise réalisée en 1993 et 1994.

Le drama taïwanaise Justice Pao se base sur son histoire.

Traductions

Dès 1839, Théodore Pavie, sinologue français, reprenait une des enquêtes du juge Bao dans un « Choix de contes et nouvelles » traditionnels chinois.

- Traductions tirées du Longtu gong’an (Voir 新評繡像龍圖神斷公案 [lire en ligne], sur Gallica)

- L'Épouse d’outre-tombe. Conte chinois, trad. Léon de Rosny, Paris, Jules Gay, 1864 — Repris dans Annuaire de la société des études japonaise, chinoise, tartares et indo-chinoises, 1873, pp. 93–105 [lire en ligne]

- Un mari sous cloche. Conte chinois, trad. Léon de Rosny, dans Bulletin de l'Athénée oriental, tome I, 1868, p. 162-167 ([lire en ligne]) et tome III, 1973, réédition Paris, Maisonneuve, 1874 [lire en ligne]

- Le Bâton du muet, trad. Giuseppe Barone, Paris, Maisonneuve, 1883 [lire en ligne]

- Pierre Kaser, « « Le Bouddha entremetteur », premier cas judiciaire du Longtu gong’an », Impressions d'Extrême-Orient, no 4, 2014 [lire en ligne]

- (en) Anonyme, Ghost of the Pot, trad. George A. Hayden, Renditions, numéro 3, 1974 [lire en ligne]

En 1997, les Éditions en langues étrangères de Pékin ont publié la traduction de huit histoires du juge Bao par un nommé Hu Ben ; le recueil est intitulé « Un Chat pour Prince ».

En 2004, Rebecca Peyrelon-Wang a commencé à traduire, aux Éditions You Feng, Sept héros et cinq galants (XIXe siècle), qui est plutôt un roman de cape et d’épée qu’une enquête policière, avec le juge Bao à la tête d’une troupe de redresseurs de torts. Pour l'instant, seuls trois épisodes ont été traduits.

Œuvres inspirées des aventures du juge Bao, adaptations

Le roman Sept héros et cinq galants et le juge Bao ont inspiré les auteurs de bande dessinée Patrick Marty et Chongrui Nie qui lui ont consacré une hexalogie (série de six volumes), parue aux Éditions Fei.

En , l'écrivain français Frédéric Lenormand, déjà l'auteur des Nouvelles Enquêtes du juge Ti (éditions Fayard, 18 tomes parus, 2004-2011), a publié aux éditions Philippe Picquier Un thé chez Confucius, premier tome d'une nouvelle série intitulée Les Enquêtes du juge Bao.

Notes et références

- Selon la traduction des expressions 公 et 青天 par le dictionnaire Grand Ricci

- Pimpaneau 1999, p. 73-77

- Jacques Pimpaneau, Chine. Histoire de la littérature, Philippe Picquier, 1989, rééd. 2004, p. 391-395.

- Roger Darrobers, Le Théâtre chinois, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1995, p. 17-18 et 22

Sources audio

- (en) Wilt L. Idema, Guest Lecturer, Collège de France, 24 et : Judge Bao and the Nature of Crime [écouter en ligne] et Judge Bao and the authority of the court [écouter en ligne]

Bibliographie

- Jacques Pimpaneau, Chine. Mythes et dieux, Philippe Picquier, (1re éd. 1995)