Bémol

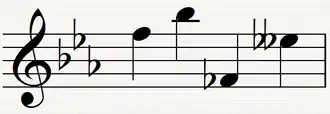

En solfège, le bémol (symbole ![]() ) est un signe d’altération, destiné à indiquer sur une partition de musique un abaissement d’un demi-ton chromatique[1] de la hauteur naturelle des notes associées.

) est un signe d’altération, destiné à indiquer sur une partition de musique un abaissement d’un demi-ton chromatique[1] de la hauteur naturelle des notes associées.

La note affectée d'un bémol est dite « bémolisée ». Une note peut être bémolisée pour plusieurs raisons : la modulation, la transposition ou l'utilisation de notes intermédiaires de la gamme.

Origine du mot

Bémol vient du latin b mollis, par l'italien b molle, qui signifie littéralement « si mou » ; le si ayant été la première note bémolisée. En allemand, B-moll signifie encore « si-bémol mineur ».

Effet du bémol

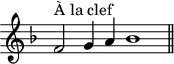

L'effet du bémol est d'abaisser une note d'un demi-ton. Mais l'altération n'a pas la même portée si elle est placée devant une note dans la partition, ou « à la clef » (lorsque le symbole se trouve à l’armure).

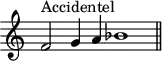

Bémol accidentel

L'effet du bémol accidentel altère toutes les notes de même nom et de même hauteur se trouvant après lui jusqu’à la fin de la mesure. Si cette même note doit être bémolisée au-delà de la barre de mesure, l’altération doit être répétée, et ceci à chaque nouvelle mesure.

Un si-bémol accidentel dans une partition (extrait des Sonates du Rosaire, première sonate, Aria, mesures 1 à 3) :

![\version "2.14.2"

\header {

tagline = ##f

}

\score {

\new Staff \with {

% \remove "Time_signature_engraver"

}

\relative c'' {

\key c \major

\time 2/2

\tempo 4 = 82

\clef treble

\set Score.currentBarNumber = #30

\override Rest #'style = #'classical

a'4 d,8. f16 e4 a,8. g16 |

f8[ d'] c8.[ bes16] a4. a'8 |

g4 c,8. g'16 f4 d8.[ f16] |

}

\layout {

\context {

\Score

\remove "Metronome_mark_engraver"

}

}

\midi {}

}](https://img.franco.wiki/i/3d3ea51700435b16d4d7bcd5f0acc3ab.png.webp)

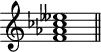

Bémol essentiel

Un bémol à la clef affecte toutes les notes de même nom, à toute hauteur et pour toutes les mesures jusqu'à la fin du morceau (sauf changement d'armure). Les altérations accidentelles rencontrées (double-bémol ![]() , bécarre

, bécarre ![]() , dièse

, dièse ![]() , double-dièse

, double-dièse ![]() ) pour cette même note (ou ces notes) sont prioritaires et affectent la note, jusqu'à la fin de la mesure.

) pour cette même note (ou ces notes) sont prioritaires et affectent la note, jusqu'à la fin de la mesure.

Ces bémols « à la clef » sont habituellement rappelés au début de chaque ligne de portée, et à chaque changement de clef. Ils constituent l’armure de la section du morceau. On les trouve toujours rangés dans cet ordre et ce quel que soit leur nombre : si, mi, la, ré, sol, do, fa. C'est l'ordre des bémols, ou plutôt le cycle des quintes descendantes en commençant par si.

Une exception : le cas d'accord des instruments à cordes en scordatura, où il peut y avoir un mélange d'altérations à la clef.

Autres bémols

Il existe aussi :

- le double-bémol (

), qui abaisse de deux demi-tons chromatiques (ce qui revient à abaisser d'un ton pour les instruments suivant le tempérament égal), utilisé dans certains accords et certaines tonalités ; par exemple en fa

), qui abaisse de deux demi-tons chromatiques (ce qui revient à abaisser d'un ton pour les instruments suivant le tempérament égal), utilisé dans certains accords et certaines tonalités ; par exemple en fa  majeur (gamme enharmonique de mi majeur), les notes de la gamme sont : « fa

majeur (gamme enharmonique de mi majeur), les notes de la gamme sont : « fa  - sol

- sol  - la

- la  - si

- si  - do

- do  - ré

- ré  - mi

- mi  ».

».

- le semi-bémol ou bémol inversé, qui abaisse d'un quart de ton. Il peut être représenté par le symbole bémol barré ou avec un bémol inversé. Il est utilisé en musique contemporaine et en musique arabe orientale (par exemple dans les gammes rast, byati et saba).

- le sesqui-bémol, qui abaisse de trois quarts de ton, représenté par le symbole bémol + semi-bémol.

Représentation du bémol en informatique

Le bémol et Unicode

Le caractère bémol « ♭ » est à l'emplacement U+266D dans Unicode (9837 en décimal) ; comme il est absent de la majorité des claviers, on y supplée souvent par un b en minuscule, dont l'œil est proche de celui du bémol. Voir le Guide des difficultés de rédaction en musique à ce propos.

Le caractère double-bémol « 𝄫 » est à l'emplacement U+1D12B dans Unicode.

Le bémol et LaTeX

En LaTeX, le symbole s'obtient avec la commande .

Notes et références

- Il existe une différence d'usage avec le demi-ton diatonique suivant l'armure et l'instrument utilisé (e.g. le violon).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Adolphe Danhauser, Théorie de la musique : Édition revue et corrigée par Henri Rabaud, Paris, Henry Lemoine, , 128 p. (ISMN 979-0-2309-2226-5)

- Marc Honegger, Dictionnaire de la musique : Technique, formes, instruments, t. I & II, Paris, Bordas, , 1109 p. (ISBN 2-04-005140-6)

- Claude Abromont et Eugène de Montalembert, Guide de la théorie de la musique, Librairie Arthème Fayard et Éditions Henry Lemoine, coll. « Les indispensables de la musique », , 608 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-213-60977-5)