Cycle des quintes

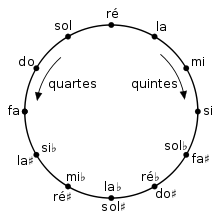

En théorie de la musique, le cycle des quintes est une représentation géométrique montrant la relation entre les douze degrés de l'échelle chromatique, leurs altérations correspondantes et la tonalité majeure ou mineure associée.

Histoire

Pythagore a fondé les bases de l’harmonique en découvrant que la musique s’articule autour de rapports algébriques[1]. Il a mis en évidence le principe des quintes, grâce auquel on élabore les gammes pythagoriciennes.

Le compositeur et théoricien musical ukrainien Nikolaï Diletsky s’en servit comme matériau de base pour développer le « cercle des quintes » dans son traité musical « Idea grammatikii musikiyskoy », publié à Moscou en 1679. C’est ensuite Johann David Heinichen, compositeur et théoricien musical allemand, qui lui donnera la forme que l’on connaît aujourd’hui, dans son traité de 1728 « Der Generalbass in der Composition ».

Structure

Dans la gamme tempérée, en commençant par une note quelconque et en montant par intervalles de quintes justes, on passe par toutes les notes de la gamme chromatique tempérée avant de retomber sur la note initiale.

Comme cet espace est circulaire, il est aussi possible de le parcourir en sens inverse : l'intervalle entre chaque note est alors une quarte juste (le renversement de la quinte juste). Le cycle des quintes est donc aussi le cycle des quartes.

Utilisation

Ce cercle est souvent utilisé pour représenter les relations entre les échelles diatoniques. Sur le schéma à droite, en choisissant une note pour tonique, le chiffre indiqué sur le cercle correspond au nombre d'altérations (de dièses ou de bémols) de l'armure correspondante.

Construction

En haut du cercle, indiquées par un bécarre (![]() ) sont situées les gammes de do majeur et la mineur ; elles n'ont ni dièse (

) sont situées les gammes de do majeur et la mineur ; elles n'ont ni dièse (![]() ), ni bémol (

), ni bémol (![]() ) (pas d'altération). À chaque rotation dans le sens horaire, on ajoute un dièse à l'armure, selon le cycle des quintes, soit dans l'ordre fa, do, sol, ré, la, mi, si. Par contre, à chaque rotation dans le sens antihoraire, on ajoute un bémol à l'armure dans l'ordre inverse, soit le cycle des quartes, ce qui donne, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Le nom des gammes correspondantes suit également ces deux ordres.

) (pas d'altération). À chaque rotation dans le sens horaire, on ajoute un dièse à l'armure, selon le cycle des quintes, soit dans l'ordre fa, do, sol, ré, la, mi, si. Par contre, à chaque rotation dans le sens antihoraire, on ajoute un bémol à l'armure dans l'ordre inverse, soit le cycle des quartes, ce qui donne, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Le nom des gammes correspondantes suit également ces deux ordres.

Exemple :

- à la note suivant le do majeur et la mineur dans le sens horaire, soit le sol majeur et mi mineur, sur le cycle des quintes, on ajoute la première altération, soit un fa

;

; - dans le sens antihoraire, on décale selon le cycle des quartes, soit fa majeur et ré mineur, on ajoute, toujours suivant ce même cycle, en partant de la première note, un si

.

.

Pour passer d'une gamme majeure à la gamme homonyme mineure, il faut tourner de 3 notes dans le sens antihoraire, et donc, pour passer d'une gamme mineure à la gamme homonyme majeure, de trois notes dans le sens horaire. Il-y-a donc à chaque fois trois altérations de différence soit sous forme de dièses en plus ou de bémols en moins soit sous forme de bémols en plus ou de dièses en moins.

Exemple :

- la gamme de sol majeur comporte un dièse dans son armure, tourner de trois crans dans le sens antihoraire donne le sol mineur, comportant deux bémols et le dièse devient bécarre ;

- la gamme de ré mineur comporte un bémol à son armure, tourner de trois crans dans le sens horaire donne le ré majeur, comportant deux dièses et le bémol devient bécarre.

Il n'est pas rare dans les compositions classiques et même dans les chansons contemporaines d'avoir cette modulation entre tonalités homonymes mineures et majeures à l'intérieur d'un même morceau.[2]

Autres systèmes

Dans les systèmes d'accord non tempérés, la suite des quintes ne forme pas un cycle, on utilise alors une spirale plutôt qu'un cercle pour la représenter.

Dans le système de musique tonale, le cycle de quintes est à même la structure de base et est essentiel à son fonctionnement. L'enchaînement dominante-tonique en est le couple moteur et le reste du cycle de quintes est issu de son imitation. L'enchaînement des degrés I-IV-VII-III-VI-II-V-I parcourt le cycle de quintes dans un geste tonal, tandis que l'enchaînement inverse, rétrograde représente le cycle plagal.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Circle of fifths » (voir la liste des auteurs).

- Pilhofer, Michael. et Jollet, Jean-Clément., Le solfège pour les nuls, Éditions First, (ISBN 978-2-7540-0586-9 et 2-7540-0586-2, OCLC 496004629, lire en ligne)

- La Mazurka de Chopin opus 67 n°4 est en la mineur et a un développement en la majeur, les couplets de "Chanson populaire" de Claude François sont en fa mineur tandis que le refrain est en fa majeur.