Audiométrie

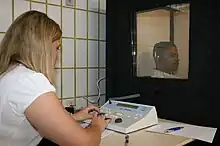

L’audiométrie rassemble plusieurs techniques permettant d’évaluer l’acuité auditive ou la sensibilité auditive d’une personne. L’audiométrie est utilisée en audiologie, une science ayant pour but d’étudier l’audition et les pathologies qui y sont rattachées. Elle nécessite la maîtrise d’un audiomètre, un instrument de mesure où plusieurs paramètres peuvent être modulés, tels que la fréquence, la pression sonore (en dB HL), le type de stimuli, etc. Les mesures audiométriques se font en général dans une cabine insonorisée[1]. Au Canada, les lignes directrices suivies pour procéder à ces mesures sont celles de l’American National Standards Institute (ANSI)[2].

Il existe l’audiométrie tonale et vocale. D’abord, l’audiométrie tonale consiste à quantifier les capacités perceptives d'un individu en mesurant des seuils auditifs à plusieurs fréquences. Les stimuli sont envoyés au patient à travers des écouteurs. Le patient sera évalué à l’aide de sons purs de différentes tonalités, soit des sons aigus à des sons graves. Quant à l’audiométrie vocale, celle-ci mesure la capacité de reconnaissance ou de détection de la parole à l’aide de listes de mots phonétiquement équilibrées à des niveaux d’intensités différents[3]. L’audiométrie permet non seulement d’évaluer le système auditif périphérique, mais également le système auditif central. Le trouble du traitement auditif (TTA) est un exemple où les capacités de traitement auditif sont altérées malgré l’intégrité du système auditif périphérique. Dans ce cas, les capacités auditives centrales peuvent être évaluées à l’aide de matériel verbal, des sons purs et de niveaux de bruits standardisés[4].

L’audiométrie est recommandée en présence de difficultés auditives, d'exposition à des niveaux de pression sonore élevés, d’agents toxiques, de médicaments ototoxiques, d’acouphènes, d’intolérance aux sons, de pertes d’équilibre, de vertiges ou d’étourdissements[5]. Au Canada, les mesures peuvent être réalisées par des audiologistes (centres hospitaliers ou cliniques privées), par des audioprothésistes (cliniques privées) ou par des médecins ORL (centres hospitaliers ou cliniques privées). En France, le métier d’audiologiste n’est pas entièrement reconnu. Les mesures sont donc réalisées par divers professionnels tels que des médecins ORL, certains généralistes, les médecins du travail et les audioprothésistes[6].

Histoire

Auparavant, les diapasons étaient utilisés par les médecins pour effectuer les tests auditifs. Les premiers audiomètres apparaissent à la fin du XIXe siècle, quelques années après l'invention du téléphone, avec l'appareil de Hughes en 1879 et de Hartmann en 1878. Le premier audiomètre français fut mis au point par Jules Ladreit de Lacharrière en 1882[7]. Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que l’audiologie a pris de l’expansion. En effet, le premier audiomètre électronique Western Electric 1A a été développé par E. P. Fowler et R. L. Wegel, en 1922, aux États-Unis[8].

L'audiométrie vocale arrive plus tardivement. Développé en 1938, elle prend son essor après la seconde guerre mondiale, et se développe en France sous l'impulsion de Jean-Etienne Fournier, qui publia l'Abrégé d'audiométrie en 1948 puis le Précis d'audiométrie vocale en 1951. Ce sont ensuite les importants progrès de l'électronique qui ont profité au développement de l'audiométrie pour aboutir aux dispositifs d'aujourd'hui.

Les premières publications sur l’audiométrie tonale aux États-Unis remontent, entre autres, aux travaux de deux pionniers, Raymond Carhart et James Jerger. L’article a été publié dans le Journal of Speech and Hearing Disorders en 1959. Enfin, l’ANSI a présenté la première procédure pour l'audiométrie tonale en 1978.

Audiométrie clinique et prothétique

Au plan légal il est primordial de bien différencier, en France, l'audiométrie clinique et l'audiométrie prothétique. Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, l'audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique. L'audiométrie tonale et vocale est donc qualifiée de clinique et est en conséquence un acte médical lorsque son objet est la mesure de l'audition. L'audiométrie tonale et vocale pratiquée dans le cadre des mesures nécessaires à l'exercice de la profession d'audioprothésiste est qualifiée de prothétique et est elle aussi réservée dans sa pratique aux audioprothésistes.

Différents types d'audiométrie

L'audiométrie tonale

L’audiométrie tonale est réalisée par conduction aérienne ainsi que par conduction osseuse à l’aide de l’audiomètre. L’étalonnage de l’audiomètre doit être réalisé au moins une fois par année afin de s’assurer que les sons envoyés respectent les normes de l’American National Standards Institute[9]. L'audiométrie tonale doit être réalisée dans une cabine insonorisée pour que l'environnement sonore n'altère pas le résultat, et permettre la reproductibilité de l'examen. Les modes de réponse des sujets sont les suivants : appuyer sur un bouton, dire oui, lever la main à chaque fois qu’un son est entendu. L’audiologiste, quant à lui, doit effectuer l’évaluation avec la méthode Hughson-Westlake modifiée qui consiste à effectuer un minimum de 3 recherches de seuil en phase ascendante. L’audiométrie tonale par conduction aérienne permet de mesurer les seuils auditifs, qui est le plus faible niveau de pression sonore détecté par un sujet à 50% des occasions, lorsque le son traverse le système auditif périphérique, soit l’oreille externe, moyenne et interne[10]. Les fréquences évaluées dans l'ordre sont les suivantes : 1000-2000-3000-4000-6000-8000-500-250-125 Hz. Les demi-octaves sont parfois explorées, en audiométrie automatique, ou pour permettre une exploration plus fine de l'audiométrie en fréquences conversationnelles (la fréquence de 3 000 Hz est intéressante car elle explore une bande de fréquences qui joue un rôle important dans l'intelligibilité de la voix).

Ce test peut être réalisé sous différents types de transducteurs, mais plus fréquemment avec des écouteurs supra-auriculaires (TDH-39/45/50) ou des écouteurs intra-auriculaires (ER-3A). Des contre-indications sont à prendre en compte pour ces deux types d’écouteurs. En effet, lors de l’utilisation des écouteurs supra-auriculaires, il est important de s’assurer qu’il n’y a pas d’affaissement du conduit auditif externe. Tandis qu’avec les écouteurs intra-auriculaires, il faut s’assurer qu’il n’y a pas d’accumulation de cérumen, d’indices d’irritation ou de conditions pathologiques dans le conduit auditive externe. Il y a également les haut-parleurs, généralement deux, situés dans les coins avant de la cabine insonore, souvent utilisés avec la clientèle pédiatrique. Il faut noter que lorsque les haut-parleurs sont utilisés, nous sommes en champs libres et le sujet doit être placés à 45 degrés azimut et à une distance d’un mètre de chaque haut-parleur[11].

L’audiométrie tonale par conduction osseuse quant à elle permet de mesurer les seuils auditifs lorsque le son passe à travers l’oreille interne ainsi que le système auditif nerveux central. Les réponses obtenues proviennent de la meilleure cochlée des deux oreilles et les fréquences évaluées dans l'ordre sont 1000-2000-3000-4000-500-250 Hz. Le transducteur utilisé est un ossi-vibrateur muni d’un serre-tête qui est placé au niveau de la mastoïde sans que celui-ci touche l’oreille. Il faut porter une attention particulière aux possibilités de réponses vibrotactiles lors de la présentation en haute intensité et ce surtout en basses fréquences.

La mesure des très hautes fréquences, soit les fréquences entre 9 0000 et 20 000 Hz, peut également être réalisée avec l’audiomètre. Toutefois, les transducteurs appropriés pour l’évaluation des très hautes fréquences sont les circumauraux.

Résultat

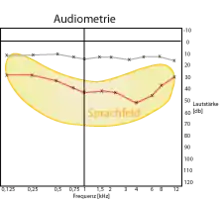

Les résultats d’une audiométrie tonale sont notés sur un audiogramme. Depuis plusieurs dizaines d’années, le diagramme universellement accepté est celui de l’audiogramme américain. Il est défini selon une nomenclature spécifique, suivant une nomenclature internationale. L’audiogramme est représenté sous forme d’un graphique par oreille où l’abscisse représente les fréquences allant de 125 à 8 000 Hz alors que l’ordonnée représente la pression sonore en dB HL allant de -10 à 120 dB HL. Le dB HL est l’unité de mesure la plus pratique en audiométrie qui représente le niveau d’audition. C’est une conversion qui amène les seuils normaux en dB SPL à la valeur zéro et donc le niveau d’audition 0 dB HL ne signifie pas l’absence de pression sonore. Des symboles préétablis sont utilisés pour noter les résultats. Lorsque les seuils sont considérés valides, ces derniers sont reliés par un trait plein pour la conduction aérienne et par un trait en pointillé pour la conduction osseuse. Les absences de réponse, les seuils non valides ainsi que les réponses vibro-tactiles ne sont pas considérés valides.

Le type de surdité du sujet peut être déterminé en comparant les résultats par conduction osseuse aux résultats par conduction aérienne. Il y a trois différents types de surdité possibles. Tout d’abord, la surdité neurosensorielle signifie que le problème se situe au niveau de l’oreille interne, c’est-à-dire une atteinte cochléaire ou rétrocochléaire. À l’audiogramme, ce type de surdité est observé lorsque les seuils en conduction osseuse et en conduction aérienne sont plus grands que les limites de la normale sans qu’il y ait toutefois une différence supérieure de 10 dB entre les deux. Ensuite, la surdité conductive représente une atteinte au niveau de l’oreille externe et/ou moyenne. À l’audiogramme, les résultats en conduction osseuse se situent dans les limites de la normale alors que les résultats en conduction aérienne se situent au-delà des limites de la normale avec une différence d’au moins 15 dB entre les deux courbes. Finalement, la surdité de type mixte est une surdité conductive et neurosensorielle et s’observe sur l’audiogramme lorsque les seuils en conduction osseuse et aérienne sont au-delà des limites de la normale avec une différence d’au moins 15 dB entre les deux.

L'audiométrie vocale

L'audiométrie vocale (ou test d'intelligibilité) sert à mesurer la compréhension de la personne à différents niveaux d'intensité (niveau de dB) pour différents phonèmes, mots ou phrases. C'est un examen complémentaire de l'audiométrie tonale, qui permet de confirmer les seuils d'audiométrie tonale liminaire, et peut permettre de mettre en évidence des altérations de la discrimination verbale. Il est possible de confirmer le seuil d’audition de la personne en demandant à celle-ci de répéter des mots à des intensités (niveau de dB HL) assez faibles. C’est le test de « seuil de réception de la parole » et il permet de valider les résultats obtenus à l’audiométrie tonale. C'est un examen plus gobal que l'audiométrie tonale, ne testant pas uniquement le système neuro-sensoriel auditif, mais aussi le traitement cognitif du signal auditif. En ce sens, il est peut être altéré en cas de difficultés linguistiques, de retard mental etc.

L'avantage de cet examen est de pouvoir permettre sous certaines conditions de différencier les distorsions sonores endo-cochléaires des atteintes centrales.

Les sons utilisés diffèrent en fonction de l'indication, et du praticien et de l'objectif recherché. Les tests d'audiométrie vocales classiques utilisent des listes de mots de tonalité proche, comme la liste de sondés de Fournier en français. Il existe aussi des tests phonétiques qui ne font pas intervenir la suppléance mentale et la connaissance linguistique, comme le test phonétique de Lafon en français. Ils sont notamment utilisés pour l'adaptation prothétique, en cas de mauvaise perception de la parole avec une audiométrie tonale préservée, et chez l'enfant sourd. Il existe deux catégories de tests phonétiques : les tests cochléaires (les plus utilisés) et les tests d'intégration (qui compare la compréhension dans le silence et dans le bruit).

L'audiométrie vocale classique se fait dans le silence, mais il existe aussi des tests d'intelligibilité dans le bruit qui permettent de déterminer le rapport entre le niveau de compréhension et le bruit de fond[12]. Les études ont montré que les personnes ayant une perte auditive ont besoin d’un ratio signal sur bruit de10-15 dB HL supérieur aux personnes ayant une audition normale pour comprendre la parole. Différents tests existent pour déterminer le ratio signal sur bruit que la personne a besoin pour comprendre la parole dans le bruit. Ces tests permettent ainsi d'explorer un phénomène classiquement retrouvé dans la presbyacousie, appelé signe de la cocktail party.

Ces examens permettent d'obtenir une courbe d'intelligibilité, permettant pour chaque intensité sonore, de définir le pourcentage de phonèmes, mots, ou phrases compris. On obtient généralement une courbe en S (Forme). On utilise un casque ou encore un haut-parleur pour réaliser ce test. Une condition pathologique se traduit par un déplacement de la courbe vers la droite (vers les dB croissantes), traduisant une difficulté d'intelligibilité nécessitant une augmentation accrue de l'intensité du son.

L'audiogramme imagé

Un audiogramme imagé permet de visualiser la banane de la parole. En d'autres mots, chaque phonème correspond à une certaine fréquence. La banane représente l’intensité du son (dB HL) de la parole à voix normale. Nous savons qu’avec l’âge, la perte auditive commence en hautes fréquences et progresse vers les basses fréquences. À la suite d'un test d’audiométrie, il est possible de savoir quels phonèmes seront difficiles à distinguer par le patient. Prenons l’exemple d’une personne qui a une perte auditive à partir de 4 000 Hz. Cette personne aura de la difficulté à distinguer le mot “cil” et “fil”. Cela s’explique par le fait que ces deux mots se distinguent par seulement un phonème en haute fréquence. Sachant que plusieurs phonèmes peuvent être confondus par les patients ayant une perte auditive, l’accès à la lecture labiale est une stratégie à privilégier afin de les aider à distinguer certains sons visuellement. Il existe aussi des cours de lecture labiale avec des orthophonistes pour améliorer cette capacité de lecture labiale. En clinique, un audiologiste fera un test de monosyllabes à un niveau conversationnel (environ 50 dB HL) ou à un niveau confortable pour la personne. Il peut être intéressant pour une personne ayant une perte auditive de faire ce test aussi à son niveau de confort puisqu’en comparant les résultats avec le test de monosyllabes à un niveau conversationnel, il est possible de déterminer si la personne présenterait des bénéfices d’une aide auditive (appareils auditifs).

L’audiométrie vocale pédiatrique

Comme un enfant très jeune ne pourra pas répéter les mots entendus, les tests seront adaptés. Par exemple, le test de seuil de réception de la parole, où le patient doit répéter un mot à des niveaux intensités faibles sera remplacé par un test de seuil de détection de la parole. L'audiologiste fait une recherche de seuil en observant la réaction de l’enfant lorsqu'il entend de la parole.

Les seuils d'inconfort (LDL)

Elle consiste à faire sur l'audiogramme du patient une mesure conjointe de ses seuils d'audition et de ses niveaux d'inconfort pour chacune des fréquences testées. Il s'agit des niveaux que le patient pourrait écouter sur une assez longue période de temps mais avec un inconfort. Ce test est utilisée pour mettre en évidence une hyperacousie. Il n'est cependant pas possible de corréler les mesures de seuils d'inconfort par audiométrie tonale à une hyperacousie[13]. Ces résultats de mesure d’inconfort sont importants pour un patient qui aimerait avoir des appareils auditifs puisque les seuils d’inconfort du patient seront programmés dans ses appareils auditifs. Ceci permet d’éviter que le patient ait une amplification supérieure à ces seuils, qui pourrait lui causer de l’inconfort ou de la douleur.

Évaluation de l'audition

Degrés de surdité

L'audiométrie permet d'évaluer le niveau auditif moyen d'une personne, qui peut alors être classée en une catégorie d'audition. En France, le système le plus souvent utilisé est celle définie par la BIAP[14]. L'audition moyenne est calculée depuis l'audiogramme tonal en faisant la moyenne de la perte en dB aux fréquences 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. En cas de surdité asymétrique, le niveau moyen de perte en dB est multiplié par 7 pour la meilleure oreille et par 3 pour la plus mauvaise oreille et la somme est divisée par 10. On obtient ainsi une valeur globale de perte auditive, permettant de classer le patient en :

- Audition normale ou subnormale : 0 à 20 dB HL. Atteinte tonale légère sans incidence sociale

- Hypoacousie de degré léger: 21 à 40 dB HL. Pour une perte de degré légère, des difficultés sont rapportées en groupe s’il y a de la réverbération ou de la distance.

- Déficience auditive moyenne : 41 à 70 dB HL. La parole est perçue si on élève la voix. Le sujet comprend mieux en regardant parler. Quelques bruits familiers sont encore perçus.

- Déficience auditive sévère : 71 à 90 dB HL. La parole est perçue à voix forte près de l'oreille. Les bruits forts sont perçus.

- Déficience auditive profonde : 91 à 119 dB HL. Aucune perception de la parole. Seuls les bruits très puissants sont perçus.

- Déficience auditive totale - Cophose ou Anacousie : 120 dB HL ou plus. Rien n'est perçu.

Le degré de surdité correspond à la perte auditive définie en décibels par rapport à l'audition humaine (dB HL) et ne constitue pas un pourcentage de perte auditive. La perte mesurée s'étend jusqu'à 120 dB et va en réalité au delà, même si ce seuil correspond cliniquement à une anacousie (absence complète d'audition).

Tandis qu’au Québec, souvent, la moyenne des sons purs est calculée à l’aide des seuils à 500, 1000 et 2000Hz (MSP) en conduction aérienne. La moyenne des sons purs aux quatre fréquences (MSP4) peut être privilégiée dans certaines circonstances. Plusieurs auteurs ont contribué à la classification de la perte auditive (Katz, 2009). Selon cette l'échelle de Jerger et Jerger (1980)[15], une acuité auditive se trouvant dans les limites de la normale se situe entre -10 et 20 dB HL. Enfin, les degrés de surdité possibles sont décrits ci-dessous [16] - [17] - [15].

- Hypoacousie de degré minime: 16 à 25 dB HL. Surtout utilisée en pédiatrie (Northern and Downs, 2002).

- Hypoacousie de degré léger: 26 à 40 dB HL.

- Hypoacousie de degré modéré: 41 à 55 dB HL.

- Hypoacousie de degré modérément sévère: 56 à 70 dB HL.

- Hypoacousie de degré sévère: 71 à 90 dB HL.

- Hypoacousie de degré profond: 91 dB HL et +.

Notes et références

- « Audiomètre : à quoi sert cet instrument médical ? », sur https://www.passeportsante.net/, (consulté le )

- « Guidelines for Manual Pure-Tone Threshold Audiometry », sur American Speech-Language-Hearing Association, (consulté le )

- « Audiométrie », sur Groupe Santé Physimed (consulté le )

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. (2012). Lignes directrices canadiennes relative au trouble de traitement auditif chez les enfants et les adultes : évaluation et intervention. https://www.ooaq.qc.ca/media/xu4fdwsl/lignes-directrices-canadiennes.pdf

- « Pourquoi consulter un audiologiste », sur OOAQ (consulté le )

- « Différence entre un test d'audition gratuit ou payant », sur Harmonie Audition, (consulté le )

- « Les soins médicaux aux sourds-muets en France au XIXe siècle : L’éclosion de l’otologie moderne — Medica — BIU Santé, Paris », sur www.biusante.parisdescartes.fr (consulté le )

- (en-US) Canadian Academy of Audiology, « Hearing Testing History: Western Electric 2-A Audiometer », Canadian Audiologist, vol. 2, no 4, (lire en ligne, consulté le )

- American National Standards Institute. International Code Council., American national standard : accessible and usable buildings and facilities, The Council, (ISBN 1-58001-102-0 et 978-1-58001-102-0, OCLC 56060543, lire en ligne)

- American National Standards Institute., American national standard for telecommunications : procedures for establishing communication between two audivisual terminals using digital channels up to 1920 kbit/s, American National Standards Institute, (OCLC 34465551, lire en ligne)

- Gary Walker, Harvey Dillon et Denis Byme, « Sound Field Audiometry », Ear and Hearing, vol. 5, no 1, , p. 13–21 (ISSN 0196-0202, DOI 10.1097/00003446-198401000-00005, lire en ligne, consulté le )

- SFA, « Recommandations SFA - SFORL sur l'Audiométrie Vocale dans le Bruit », sur Sfaudiologie, (consulté le )

- (en) Meeus OM, Spaepen M, Ridder DD, Heyning PH, « Correlation between hyperacusis measurements in daily ENT practice », Int J Audiol, vol. 49, no 1, , p. 7-13. (PMID 20053152, DOI 10.3109/14992020903160868)

- « BIAP - Bureau International d'Audiophonologie », sur www.biap.org (consulté le )

- Jerger, J. et Jerger, S. (1980) Measurement of hearing in adults. (2e éd). Philadelphia, PA: W.B. Saunders.

- Goodman A. (1965) Reference zero levels for pure tone audiometer. American Speech Hearing Associatio,7, 262–263.

- Northern, J., Downs, M. (2002) Hearing in Children. (5e éd.). Lippincott Williams & Wilkins.

Bibliographie

- François,. Legent, Audiologie pratique, audiométrie, Elsevier, Masson, dl 2011 (ISBN 978-2-294-70835-0 et 2-294-70835-0, OCLC 708400014, lire en ligne)

- Françoise Sterkers-Artières, Christophe,. Vincent et Carole Fumat, Audiométrie de l'enfant et de l'adulte, Elsevier Masson, dl 2014, cop. 2014 (ISBN 978-2-294-74463-1 et 2-294-74463-2, OCLC 894118123, lire en ligne)

- Katz, J., Chasin, M., English, K. M., Hood, L. J., & Tillery, K. L. (2015). Handbook of clinical audiology (Seventh). Wolters Kluwer.