Arènes de Cimiez

Les arènes de Cimiez sont un amphithéâtre romain situé à Nice dans le quartier de Cimiez.

| Arènes de Cimiez | |||||

L'amphithéâtre romain de Cimiez | |||||

| Lieu de construction | Cemenelum, province romaine des Alpes-Maritimes | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Date de construction | Ier siècle | ||||

| Dimensions externes | 67 m × 56 m | ||||

| Capacité | 4 000 places | ||||

| Rénovations | IIIe siècle ? | ||||

| Protection | |||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 43′ 11,97″ nord, 7° 16′ 31,15″ est | ||||

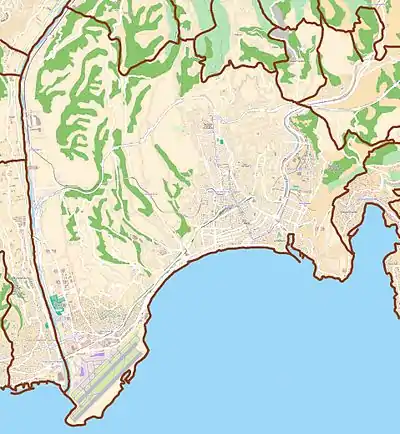

| Géolocalisation sur la carte : Nice

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Liste d'amphithéâtres romains | |||||

L'amphithéâtre de Cimiez, monument de spectacles de la ville antique de Cemenelum, l'un des plus petits recensés en Gaule (capacité estimée à 4 000 spectateurs), est construit en deux campagnes successives entre 70 et 80 de notre ère[1]. Il paraît abandonné au IVe siècle. Fouillé dans les années 1930-1940 puis en 2007, site ouvert au public, il continue d'accueillir des manifestations culturelles.

L'édifice est classé monument historique en 1965.

Localisation

En l'absence d'enceinte reconnue, les limites de la ville de Cemenelum, qui figure sur la table de Peutinger sous le nom de Cemenello, peuvent être déduites de l'emplacement des nécropoles, situés par principe en-dehors de l'espace urbanisé. Dans ce contexte, l'amphithéâtre de Cimiez prend place dans l'angle nord-ouest d'une ville couvrant une vingtaine d'hectares ; les thermes romains de Cimiez sont situés au-sud-est de l'amphithéâtre[2].

Historique

.jpg.webp)

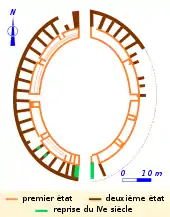

L'amphithéâtre est manifestement l'objet de deux campagnes principales de construction. L'édification de l'amphithéâtre dans son premier état, sans doute limité à son arène et à quelques gradins, intervient à la fin du Ier. Avant cette période, l'emplacement de l'arène est occupé par des fosses datées du Ier siècle[3].

L'amphithéâtre semble avoir été agrandi au IIIe siècle avec la construction d'une cavea, les maçonneries incluant cette fois des lits de briques (opus mixtum)[3].

Son abandon semble dater au plus tôt de la fin du IIIe siècle, une monnaie de Probus étant retrouvée dans les matériaux de démolition[3]. Avant l'an 350, les entrées nord et sud sont reprises, traduisant peut-être un changement d'affectation du monument.

Un jardin et des vignes occupent ensuite l'arène, alors que la partie orientale des gradins disparaît pour laisser place à une rue, qui passe dans un second temps dans l'arène elle-même avant que les restaurations ne rendent au monument un état plus proche de sa configuration originelle.

Description et affectation

Deux grandes étapes de construction

La première phase de construction de l'amphithéâtre concerne l'arène, ainsi qu'une cavea réduite à trois rangs de gradins établis sur un remblai constitué de la terre de nivellement de l'arène. Des trous, servant à insérer des poutres, sont observés à la face externe du monument. Si ces trous ont d'abord été interprétés comme de possibles supports d'une charpente servant à asseoir des gradins en bois, en périphérie de la partie maçonnée[4], il semble plus probable qu'il s'agisse de trous de boulins utilisés pour le montage des échafaudages et liés à la construction de l'amphithéâtre[3]. La maçonnerie est réalisée en petit appareil de moellons (opus vittatum avec des joints au mortier. Aucune brique ou tuile n'intervient dans la construction[5].

Dans un second temps, l'amphithéâtre est agrandi par la construction deux gradins supplémentaires. Cette construction modifie les accès à la cavea, que les spectateurs gagnent désormais au moyen d'un promenoir annulaire et d'escaliers. En outre, un aqueduc qui longeait le monument dans son premier état se trouve coupé par les travaux d'agrandissement[6]. Lors de la seconde phase de construction, des lits de terres cuites architecturales sont incorporés à la maçonnerie (opus mixtum)[7]. Dans sa configuration agrandie, l'amphithéâtre de Cimiez forme une ellipse de 67,20 × 56 m. Son arène mesure 46 × 34,80 m[8]. Il s'agit de l'un des plus petits amphithéâtres romains connus en France, d'une capacité estimée à 4 000 spectateurs[9]. L'amphithéâtre est équipé d'un velum dont certains points d'ancrage sont encore visibles[10].

Rôle encore à préciser

La petite taille de l'amphithéâtre dans son premier état a incité les chercheurs à y voir un amphithéâtre militaire, peut-être conçu pour servir de lieu d'entraînement aux cohortes stationnées à Cemenelum[11]. Cette affectation primitive semble remise en cause[9]. L'absence de cages et de fosses exclut la tenue de combats d'animaux dans l'arène. Sa petite taille rend difficiles des combats opposant de nombreux gladiateurs[12]. L'édifice accueille plus vraisemblablement des jeux destinés à distraire la population de la cité de Cemenelum.

Études, vestiges et protection

En 1559, Michel de L'Hospital signale à Cimiez les ruines de thermes, d'aqueduc « et d'un petit théâtre » (parvumque theatrum) qu'il faut assimiler à l'amphithéâtre[13].

| Image externe | |

| L'arène de Cimiez en cours de fouilles en 2007 sur le site de l'Inrap. | |

En 1866, l'architecte François Brun dresse un plan de l'ensemble des vestiges de Cimiez. Jusqu'en 1880, des fouilles ont lieu, mais elles intéressent principalement les thermes[14]. Une description de l'amphithéâtre est donnée par Jules Formigé dans les actes du Congrès archéologique de France, dont la session 1932 se tient à Aix-en-Provence[15]. Dans la seconde moitié des années 1930, Nino Lamboglia fouilles les sites antiques de Cimiez et de Nice. En 1943, c'est Paul-Marie Duval qui étudie Cimiez et dont les travaux concernant l'amphithéâtre, publiés en 1946 et réédités en 1989[16], ne sont plus complétés avant le début du XXIe siècle. Un programme de fouilles d'études est élaboré en 2007[3].

Malgré d'importantes dégradations au fil des siècles, une partie importante du monument reste visible. Le mur-podium de l'arène est conservé sur la presque totalité de son périmètre ; les deux vomitoires nord et sud, bien que remaniés, subsistent. Les gradins inférieurs, en limite de l'arène, sont encore perceptibles ainsi que, au-dessus des voûtes, certaines portions des gradins supérieurs de la cavea, l'ensemble étant accessible au public dans le « jardin des arènes de Cimiez ».

Les objets découverts lors des fouilles de l'amphithéâtre sont conservés et exposés au musée archéologique de Nice-Cimiez situé au sud de l'amphithéâtre[17].

L'édifice est classé monument historique par un arrêté du [18].

L'amphithéâtre conserve son affectation antique principale, le spectacle, en accueillant les concerts du Nice Jazz Festival de 1974 à 2010[19] et les animations données à l'occasion de la Fête des Mai (Lu Maï)[20].

Notes et références

- « L'amphithéâtre », sur Musée d'archéologie Nice-Cimiez (consulté le ).

- Monique Jeannet-Vallat, « Cimiez / Cemelenum (Alpes-Maritimes) », Revue archéologique du Centre de la France, no 25 (supplément) « Capitales éphémères. Des Capitales de cités perdent leur statut dans l’Antiquité tardive, Actes du colloque Tours 6-8 mars 2003 », , p. 407-408 (lire en ligne).

- « Amphithéâtre de Cimiez », sur le site de l'Inrap (consulté le ).

- Duval 1989, p. 996.

- Duval 1989, p. 992.

- Duval 1989, p. 997.

- Duval 1989, p. 993.

- Duval 1989, p. 982.

- Robert Thernot, « L'amphithéâtre de Cimiez », dans Michel Pasqualini (dir.), Fréjus romaine, la ville et son territoire ; agglomérations de Narbonnaise, des Alpes Maritimes et de Cisalpine à travers la recherche archéologique, Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances Archéologiques, , 385 p. (ISBN 978-2-9041-1050-4, lire en ligne), p. 235-241.

- Duval 1989, p. 985.

- Duval 1989, p. 996-997.

- Duval 1989, p. 996-998.

- Duval 1989, p. 976.

- Duval 1989, p. 963-964.

- Formigé 1933.

- Duval 1989, p. 980-1000.

- « Présentation du musée archéologique de Cimiez », sur le site de Nice (consulté le ).

- « Arènes de Cimiez », notice no PA00080775, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Historique », sur le site du Nice Jazz Festival (consulté le ).

- « La fête des Mai », sur le site de Nice (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Paul-Marie Duval, « Les fouilles de Cimiez, 1943 », Publications de l'école française de Rome, no 116 « Travaux sur la Gaule », , p. 951-1000 (lire en ligne).

- Jules Formigé, « Cimiez - Monuments romains », dans Congrès archéologique de France - XCVe session tenue à Aix-en-Provence en 1932, Société française d'archéologie, , 437 p. (lire en ligne), p. 323-327.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la géographie :

- Vidéo des arènes de Cimiez

- Vues du site

- Ministère de la Culture - DRAC PACA - Banque d'images : Arènes de Cimiez