Aquilon (1733)

L’Aquilon était une grosse frégate portant 42 canons, construite par René-Nicolas Levasseur en 1731 à Toulon, et lancée en 1733. Elle faisait partie de ce petit nombre de bâtiments lancés dans les vingt-cinq premières années du règne de Louis XV, période de paix marquée par de faibles crédits pour la Marine[2]. De par son armement important, elle était proche des petits vaisseaux de ligne de 50 canons, ce qui explique qu'elle fut plusieurs fois intégrée à des divisions ou escadres alors que ce n'était normalement pas la mission des frégates. Utilisée plusieurs fois au combat, elle fut perdue par naufrage pendant la guerre de Sept Ans.

| Aquilon | |

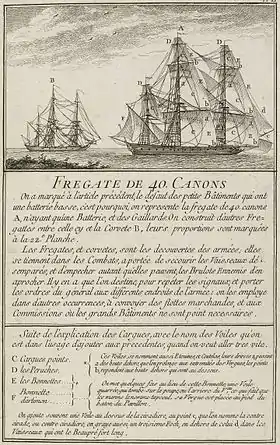

Profil d'une grosse frégate d'une quarantaine de canons d'un type voisin de l’Aquilon. | |

| Type | Frégate |

|---|---|

| Histoire | |

| A servi dans | |

| Quille posée | [1] |

| Lancement | |

| Équipage | |

| Équipage | 400 hommes environ |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 38.71 m |

| Maître-bau | 10,67 m |

| Tirant d'eau | 5,18 m |

| Déplacement | 700 t |

| Propulsion | Voile |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 42 canons |

La carrière du navire

Guerre de Succession d'Autriche

En 1740, la frégate partit pour les Antilles dans l’escadre du marquis d'Antin chargée de faire une démonstration de force contre les Anglais avec qui la tension montait. En , elle reprit le chemin de Toulon dans la petite division du chevalier de Caylus[3]. Sous les ordres du comte de Pardaillan, elle naviguait en compagnie du vaisseau le Borée et de la frégate la Flore. Le , en traversant le détroit de Gibraltar, dans les eaux du cap Spartel, elle fut interceptée par une division anglaise de quatre vaisseaux et une frégate qui naviguait sous pavillon hollandais[3]. Le commandant anglais détacha une embarcation vers l’Aquillon pour l’interroger sur sa nationalité puis fit ouvrir le feu. Le comte de Pardaillan fut tué sur le coup. Le combat, qui s’engagea en pleine nuit dura trois heures[3]. L’escadre anglaise, endommagée, se retira, puis son chef fit transmettre ses excuses au chevalier de Caylus en disant qu’il avait pris ses vaisseaux pour des Espagnols avec qui la guerre était déclarée depuis 1739[3]. En , l'Aquilon participa à la bataille du cap Sicié au centre du dispositif franco-espagnol.

Guerre de Sept ans

En 1755 la guerre menaçait de nouveau avec l'Angleterre. Pour y faire face, le chef d'escadre Dubois de La Motte avait reçu le commandement d'une flotte de dix-huit voiles composées trois vaisseaux de ligne, onze vaisseaux armés en flûtes et quatre frégates. Cette force convoyait 3 000 hommes de troupes à destination du Canada et embarqués pour l'essentiel sur les onze vaisseaux réduits en flûte[4]. L’Aquilon, commandée à ce moment-là par le capitaine Froger de la Rigaudière[5] faisait partie des navires réduits en flûte pour le transport des troupes et n'était équipée que de 22 canons[4]. Après cette mission, elle servit ensuite comme navire hospitalier. L'année suivante, elle était commandée par Bidé de Maurville.

Le , le navire fut envoyé comme escorte avec la frégate Fidèle, jusqu'à Rochefort lorsqu'il aperçut les navires britanniques le Colchester (commandé par Lucius O'Brien) et le Lyme. L’Aquilon et le Colchester se battirent durant sept heures et se séparèrent. L’Aquilon perdit plus de 60 marins et plusieurs furent blessés dont son capitaine qui perdit un bras. En 1757, Monsieur de Turgot fut le nouveau capitaine. Cette année-là, il fut poursuivi par le vaisseau anglais l’Antelope. Après deux heures de combat, la perte de 30 marins et 25 blessés, il s'échoua sur des roches dans la baie d'Audierne, causant la perte de l’Aquillon[6] - [1].

Notes et références

- Dans Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1780, « 2. du deuxième rang », Ronald Deschênes donne 1731-32 comme année de construction.

- Meyer et Acerra 1994, p. 80.

- Lacour-Gayet 1910, p. 142.

- Troude 1867-1868, p. 391, Lacour-Gayet 1910, p. 254-255.

- Michel-André Froger de La Rigaudière, neveu de Michel Joseph Froger de l'Éguille.

- Dictionnaire de la flotte de guerre française, Jean-Michel Roche

Bibliographie

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0, BNF 38825325)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655)

- Patrick Villiers, La France sur mer : De Louis XIII à Napoléon Ier, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », , 286 p. (ISBN 978-2-8185-0437-6, BNF 44313515)

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4)

- Jean-Michel Roche (dir.), Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, t. 1, de 1671 à 1870, éditions LTP, , 530 p. (lire en ligne).

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, t. 1, Paris, Challamel aîné, 1867-1868, 453 p. (lire en ligne).

- Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Honoré Champion éditeur, (1re éd. 1902) (lire en ligne).