Aquilaria crassna

Aquilaria crassna (en vietnamien Trầm hương / en thaï, Mai Kritsana (ไม้กฤษณา) ou Mai Hom (ไม้หอม), litt. l'arbre rare ou l’arbre qui sent bon ou bois -parfum) est un arbre tropical vivant dans le sous-étage forestier de forêts tropicales d'Asie du sud-Est, toujours de manière dispersée et généralement à l'abri de la canopée. Son nom scientifique date de 1914-1915, mais il fait l'objet d'une exploitation multiséculaire, dans l'ancienne Cochinchine et au Cambodge connu en occident sous le nom de « bois d'aigle » et au Vietnam : Trầm hương, Trầm gió et Kỳ nam.

Parc national de Koh Lanta, Thaïlande

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Rosidae |

| Ordre | Myrtales |

| Famille | Thymelaeaceae |

| Genre | Aquilaria |

| Clade | Angiospermes |

|---|---|

| Clade | Dicotylédones vraies |

| Clade | Rosidées |

| Clade | Malvidées |

| Ordre | Malvales |

| Famille | Thymelaeaceae |

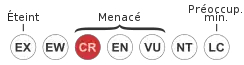

CR A1cd :

En danger critique

Statut CITES

Cette espèce est parfois placée dans la famille des Aquilariaceae. Néanmoins, la plupart des classifications, dont la classification phylogénétique, la placent parmi les Thymelaeaceae.

Description

Il mesure 15-20 m de haut.

Les feuilles sont vert foncé, couvertes d'une cuticule cireuse brillante. Les fleurs sont discrètes (petites et jaune pâle)

Le bois vivant de l’Aquilaria crassna, comme celui d’autres espèces de ce genre, a la propriété de sécréter une résine particulière, très odorante, en réaction à certaines agressions physiques (blessures, feu) ou biologiques (attaques d’insectes xylophages, de bactéries et champignons). Cette résine est dite « calambac », « gaharu », « bois d'agar », « bois de oud »[1] « bois d'argile », « bois d'aloès », « bois des dieux » (ou « bois de gélose » pour les scientifiques)[2].

La poudre ou le copeau du bois malade qui produit cette résine ou l'huile essentielle qu'on en tire sont très recherchés par la médecine traditionnelle asiatique et de plus en plus pour l’industrie des cosmétiques et de papiers et d'encens parfumés.

D'autres espèces d’Aquilaria dont l'Aquilaria sinensis et l'Aquilaria malaccensis ainsi que toutes les espèces de Gyrinops aussi exploitées pour le calambac peuvent être confondues avec l'Aquilaria crassna. C'est pourquoi le commerce du calambac menace toutes ces essences[3].

Reproduction

Les graines ne sont dispersées qu’à quelques mètres de l’arbre adulte. Certaines pourraient dans la nature être dispersées par des animaux non encore identifiés. Plus de 50 % des graines germent en pépinière.

Des recherches sur l’ADN conduites par l’Herbier national des Pays-Bas devraient bientôt faciliter l’identification des arbres et de leurs produits végétaux, ce qui est notamment nécessaire pour les banques de semences qui se constituent, mais la reconnaissance ADN restera un certain temps coûteuse et/ou peu accessible pour les pays et régions où ces arbres poussent.

Menaces

Les aquilarias sont confrontés à une double menace de déforestation et de surexploitation.

Les Aquilaria ont été très surexploités depuis les années 1970 et sont dans les années 2000 considérés comme menacés de disparition sur l'essentiel de leur aire de répartition. Pourtant, seul Aquilaria malaccensis Lamk., est inscrit à l’Annexe II de la CITES.

En Thaïlande, et notamment dans le parc national du Khao Yai, l'exploitation illégale d'Aquilaria crassna est un problème sérieux. Elle est attribuée à des villageois qui pénètrent discrètement dans le parc pour racler les troncs des arbres qu'ils exploitent en les laissant debout. Ils ne prélèvent à chaque fois que le bois noirci et reviennent à intervalles réguliers ce qui condamne l'arbre à mourir. D'autres fois, les arbres sont abattus et leur bois récolté après qu'il se sera dégradé. Cette seconde méthode serait le fait de braconniers cambodgiens.

Le commerce des sous-produits de cet arbre est pluriséculaire en Inde et Asie du Sud-Est, mais il s’est accru récemment au point d'avoir fait disparaître l'espèce d'une grande partie de son aire normale de répartition, et jusque dans les zones théoriquement protégées (parcs et réserves naturelles). Cet arbre fait l’objet d'un commerce illégal important[4] qui rendent le commerce du bois de gélose vulnérable du point de vue du développement durable[5].

C’est pourquoi l’espèce, en raison de sa valeur commerciale, et peut-être médicamenteuse, a été retenue comme prioritaire lors d’un atelier de travail de la FAO sur les ressources génétiques forestières d'Asie du Sud-Est pour les forêts du Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam où cette espèce est encore présente et depuis peu cultivée

(Eduardo Massao N. Nakashima, Mai Thanh Thi Nguyen, Quan Le Tran and Shigetoshi Kadota : Field survey of agarwood cultivation at Phu Quoc Island in Vietnam. J. Trad. Med., 22, 296-300, 2005).

La CITES s'inquiète aussi du fait qu’alors qu’autrefois on n'abattait que des arbres produisant du bois d’agar, c’est-à-dire infectés par des champignons et bactéries, aujourd'hui on coupe aussi des arbres sains pour vendre le bois en poudre ou copeaux[6].

Projets de protection

L'UICN et la CITES, à la demande de l’Indonésie réfléchissent à une protection de cette essence[7] par son inscription sur la liste II de la CITES, alors que 8 espèces d'aquilarias sont déjà sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN (+ 1 espèces dans la catégorie « données insuffisantes »). Le comité pour les plantes de la CITES a recommandé une évaluation de toutes les espèces produisant du bois de gélose. Le programme Asia Pacific Forest Genetic Resources Programme (Apforgen) a également considéré cette espèces comme prioritaire, pour le Cambodge notamment[8].

Production du calambac (ou bois d’agar, bois de gélose, gaharu, agarwood, aloaewood)

Il existerait au moins une vingtaine d'espèces d'aquilarias produisant du calambac, mais le plus précieux est réputé fourni par Aquilaria crassna lorsqu’il est infecté par certains champignons et/ou bactéries.

Plantations

Des plantations de diverses espèces et sous-espèces d’aquilarias (et de Gyrinops versteegii) sont testées notamment en Indonésie, au Viet Nam, et au Cambodge, avec des densités atteignant 1 000 pieds par ha, exploités dès 4 à 7 ans. La graine pousse facilement, mais selon la CITES[9], l’inoculation artificielle de champignons par différents types de blessures provoquées, visant à susciter le bois d’agar, n’a donné que de médiocres résultats[10]. Cat Tiên, Trân Van Quyê, forestier devenu planteur d’aquilaria au Vietnam, signale que la larve d'un insecte phytophage (Bù xè en vietnamien) en se développant dans le du tronc de l’Aquilaria crassna est source d’un calambac d'une plus grande qualité.

Commerce et quantités

Les données sont incomplètes, notamment en raison de l'illégalité d'une partie du commerce. Mais un calambac de qualité se vendait de 6 000 à 6 500 dollars le kilogramme et son essence parfumée de 7 000 à 7 500 dollars le litre vers 2003.

Les acheteurs sont surtout le Japon, Taiwan, Corée du Sud, la France et le Moyen-Orient (Arabie saoudite et Émirats arabes unis). Certaines sources[11] estiment les besoins mondiaux à 1 000 tonnes par an (en 2007). Le Viet Nam en fournit officiellement 80 tonnes par an au maximum, mais l’arbre sauvage y est en rapide et important déclin depuis les années 1990 (Quan-Le-Tran ; Qui-Kim-Tran ; Kouda-K ; Nhan-Trung-Nguyen ; Maruyama-Y ; Saiki-I ; Kadota-S. 2003. A survey on agarwood in Vietnam, Journal-of-Traditional-Medicines, 2003, 20: 3, 124-131).

Vertus médicinales

On attribue au bois de gélose diverses vertus, contre les maux de ventre, certaines maladies cardio-vasculaires, les neuropathies ou encore contre les nausées et l'asthme. Son huile est réputée éloigner les insectes. Les musulmans parfument volontiers leurs bains avec cette essence lors du Ramadan.

Espèces proches

Outre les autres espèces d'Aquilaria, tous les arbres du genre Gyrinops peuvent être confondus avec Aquilaria crassna, dont (liste non exhaustive) :

- Gyrinops audate (Gilg) Domke : Nouvelle-Guinée (Sidai, Mont Arfak, en forêt primaire basse, à 5-20 m d’altitude)

- Gyrinops decipiens Ding Hou : au centre des Célèbes (Wavatoli, Palarahi), dans la forêt ombrophile moyenenment basse à 100 m d’altitude.

- Gyrinops ledermanii Domke : Nouvelle-Guinée (Sepik R., Mt. Pfingst), sur les pentes dans la forêt vierge, au pied des montagnes, à 0-200 m d’altitude.

- Gyrinops moluccana (Miq.) Baill. : Buru and Halmahera, dans la forêt ombrophile.

- Gyrinops podocarpus (Gilg.) Domke : Nouvelle-Guinée occidentale (Ramoi, Sorong, Monep, Idenburg), dans la forêt primaire, des plaines jusqu’à 750 m d’altitude.

- Gyrinops salicifolia Ridl. : Nouvelle-Guinée occidentale (Utakwa, Nabire), aux franges de la forêt ombrophile, à 300 m d’altitude.

- Gyrinops versteegii (Gilg.) Domke, dans les petites îles de la Sonde (Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba) ; nord de Celèbes (Minahasa) et Nouvelle-Guinée occidentale (Répartition dispersée dans les plaines et jusqu’à 900 m d’altitude).

Voir aussi

Notes et références

Sources principales : CITES, UICN

- Catherine Vanesse, « Bois de Oud : plus précieux que l'or ! », Gavroche Thaïlande, no 252, , p. 46 et 47 (lire en ligne [PDF])

- Pierre-Alexandre Sallier, « Un eldorado nommé agar, oud, gaharu ou jinkoh », sur tdg.ch, Tribune de Genève,

- Sustainable trade in Bois d’agar et Ramin in Indonesia. Document présenté au Workshop on National Strategy on Conservation et Trade of Arbres en Indonesie. Indonesian Institute of Sciences-Center for Biological Research, Bogor, September 2003. Soehartono, T. et A. Mardiastuti, 2002. CITES Implementation in Indonesia. Nagao International Environmental Foundation.

- (TRAFFIC Southeast Asia 2004 in litt., to IUCN/TRAFFIC Analyses team, Cambridge, UK.)

- Soehartono, T. and Newton, A.C. 2002. The gaharu trade in Indonesia: Is it sustainable? Economic Botany 56(3): 271-284.

- (CoP13 Prop. 49 – p. 3)

- CDP 13, proposition 49

- Document APFORGEN

- Document Cites/Proposition 49 faite à la COP 13

- Pojanagaroon, S. and Kaewrak, C. 2005. Mechanical methods to stimulate aloes wood formation in aquilaria crassna pierre ex h.lec. (kritsana) trees Acta Hort. (ISHS) 676:161-166

- http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?CATEGORY_ID=16&NEWSPAPER_ID=40&TOPIC_ID=52&REPLY_ID=40570 Article du du Courrier du Viet Nam

Liens externes

- (en) Référence NCBI : Aquilaria crassna (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte, 1914 (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte, 1914 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

- (fr) Référence CITES : taxon Aquilaria crassna (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- article vietnamien sur la culture de cette espèce