Appareil photographique instantané

Un appareil photographique instantané permet d'obtenir directement des photographies argentiques, sans passer par des opérations séparées de développement du film et de tirage sur papier.

Les plus connus sont les appareils de la marque Polaroid.

Histoire

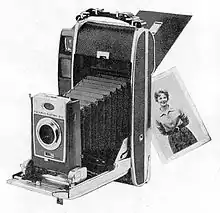

La commercialisation du premier appareil à développement instantané (Polaroid 95) par l'Américain Edwin H. Land (1909-1991), en 1948, marque une avancée significative dans les techniques modernes d'émulsionnage.

Ce procédé, initialement monochrome, fut adapté à la couleur en 1963 après l'invention du film Polacolor.

Il connaît ensuite de profonds remaniements pour donner naissance au système SX-70 (1972) qui inaugure une nouvelle ligne d'appareils, plus légers et dont les surfaces sensibles rendent possible le développement instantané, et en plein jour, au sein d'une enveloppe scellée qui conserve dès lors tous les produits résiduels issus du traitement.

Très populaire chez les amateurs, l'image instantanée de Polaroid trouve aussi sa place dans le domaine médical, où elle est largement utilisée. Elle sera aussi utilisée par les photographes professionnels, qui adaptent des dos recevant les films Polaroid FP sur leur boîtier (24 × 36 ou moyen format) pour tester l'éclairage et le cadrage de leurs photos argentiques. Les films instantanés existaient aussi en plan films de format 4 × 5" (10 × 12,5 cm) et 8 × 10" (20 × 25 cm), utilisables dans des chambres photographiques grâce à des dos/châssis dédiés.

D'autres marques produiront des appareils et des films instantanés. Parmi elles, le fabricant japonais Fujifilm produira des appareils (Instax et Fotorama) mais surtout des films compatibles avec le matériel utilisant le format film-pack de Polaroid[1]. Dans les années 1980, la firme Kodak produira brièvement sa propre ligne d'appareils instantanés (EK4 et 6) et ses films dans un format dédié, avant de perdre une bataille de brevets contre Polaroid en 1986.

Principe du film Polacolor

En 1962, Edwin H. Land, président de la Polaroid Corporation de Cambridge, annonce que son procédé de photographie à la minute en noir et blanc venait d’être adapté à la couleur grâce au film Polacolor. Les principes chimiques auxquels ce film fait appel sont extrêmement complexes.

Le négatif est constitué d’un ensemble de trois doubles couches d’émulsion constituées par des grains d’halogénure d’argent et d’une couche de révélateur chromogène. Chaque couche d’émulsion est sensible à une des trois couleurs primaires. Là où la lumière bleue tombe sur la couche sensible au bleu, les grains se trouvent impressionnés et constituent des collecteurs moléculaires pour les composés chimiques des colorants jaunes se trouvant à proximité. La lumière verte impressionne de même l’émulsion de la couche sensible au vert, mais traverse la double couche du bleu sans l’impressionner. De même, la lumière rouge traverse sans les impressionner les couches sensibles au bleu ou au vert pour aller impressionner les grains de la couche sensible au rouge.

Le développement d’une photographie Polacolor après impression du film commence lorsqu’on tire sur la languette. Une gousse contenant un réactif alcalin est associée à la pellicule et se trouve écrasée au moment où, par traction on oblige le négatif et le positif à passer dans un ensemble de deux rouleaux ; le réactif alcalin est libéré et déclenche le développement.

En se répandant sur le négatif et le positif, le réactif alcalin du film polacolor traverse rapidement les couches du négatif, et libère les molécules d’un révélateur chromogène spécial ; ceux-ci montent à travers les couches du négatif pour gagner le papier de tirage. Partout où une de ces molécules du révélateur atteint un grain d’halogénure d’argent ayant subi une exposition, il y a réaction entre l’argent et le révélateur ; l’argent se trouve développé et le révélateur demeure prisonnier. Toutes les molécules du révélateur chromogène entamant leur action presque simultanément, elles ont l’occasion de réagir sur les grains d’argent de la première couche d’émulsion. Ainsi, le révélateur chromogène ne réagit il que sur la couche d’émulsion sensible au bleu et demeure prisonnier de cette couche. Les révélateurs chromogènes magenta et cyan, ne rencontrant aucun piège dans cette couche, la traversent et atteignent le papier de tirage, où ils se combinent pour donner des bleus. De même dans les deux autres couches d’émulsion sensibles, les grains d’argent impressionnés permettent le passage de deux des révélateurs chromogènes et piègent le troisième. L’ensemble du processus prend 60 secondes. Au bout de ce temps, le réactif alcalin se trouve en contact avec l’acide du fixateur contenu dans le papier de tirage. La réaction entre ce fixateur et la solution alcaline arrête toute autre réaction chimique et lie les colorants, ce qui donne une image aux teintes lumineuses.

Artistes et photographes

Aux États-Unis, Lucas Samaras produit des « photo-transformations » dans les années 1970 en retravaillant l'émulsion des films SX-70[2]. À partir des années 1980, David Hockney réalise des photomontages de grandes dimensions qu'il appelle « joiners » constitués de multiples images Polaroid. L'artiste Andy Warhol s'est servi du Polaroid pour préparer ses portraits sérigraphiés[3].

Le photographe Robert Mapplethorpe a un temps beaucoup utilisé un Polaroid.

Des photographes comme Lucien Clergue[4], Jean-François Bauret, Paolo Roversi, Jean-François Joly[5], Guido Mocafico[6], Corinne Mercadier[7], ou la chanteuse Patti Smith[8] ont utilisé différents types de films et de matériel Polaroid pour la réalisation de leurs images finales.

Disparition du procédé

Concurrencé par la photographie numérique, la firme Polaroid abandonne la production d'appareils à développement instantané en 2007. Le , elle annonce la fermeture des dernières usines fabricant les films instantanés pour la fin de l'année[6], ce qui sera effectif en .

Depuis 2011, Polaroid commercialise à nouveau des appareils de photos instantanées et un film instantané[9], ce dernier (le film Polaroid P300) étant un film Fuji Mini Instax vendu sous licence[10].

Fujifilm continue également à produire certains films instantanés au format Instax[1]. Entre 2015 et 2016, la société japonaise annonce l'arrêt de la production des derniers films FP (film-pack)[11].

Impossible Project

Onze salariés de l'ancienne usine Polaroid d'Enschede (Pays-Bas) ont racheté les machines encore disponibles afin de relancer la production[12]. Les premiers films (noir et blanc pour SX70) sont sortis le . L'objectif est de produire 3 millions de cartouches de pellicules en 2010 et 10 millions au maximum les années suivantes[12] (contre 120 millions aux grandes heures de Polaroid). La vente se fait sur Internet[13] et dans des circuits spécialisés.

Notes et références

- (en) Fujifilm Instant Films - Fujifilm USA.

- (en) Lucas Samaras - J. Paul Getty Museum.

- « Le retour des photos Polaroid » - Philippe Rioux, La Dépêche, 13 septembre 2008.

- Biographie Lucien Clergue.

- « Une image du passé très très court ». Trois photographes partagent leur passion pour Polaroid. Paolo Roversi, Isabelle Waternaux, Jean-François Joly - Brigitte Ollier, Libération, 13 décembre 1997.

- « Polaroid ne fera plus "bzzzzzzz" », reproduction de l'article de Claire Guillot pour le journal Le Monde du 1er mars 2008.

- L'étrange univers de Corinne Mercadier - Ouest-France, 6 février 2012.

- Patti Smith à la Fondation Cartier : Land 250 - Arte, .

- (en) Products & Categories - Site officiel de Polaroid.

- « Polaroid, what else ? » - Fnac, .

- « Lomography - Fujifilm’s FP-100C 4×5 Peel-Apart Film to be Discontinued », sur lomography.fr (consulté le ).

- D'anciens salariés de Polaroid font renaître la pellicule instantanée - Le Monde, 25 mars 2010.

- (en) « The Impossible Project » - Site des repreneurs de l'usine d'Enschede.

Annexes

Bibliographie

Article connexe

Liens externes

- Polaroid Passion - Site de passionnés

- Bonjourpola - Galerie de photos instantanées

- (en) Polaroid SX-70 - Film promotionnel de 1972, réalisé par Charles et Ray Eames [vidéo]