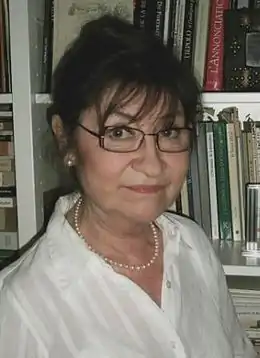

Anne-Marie Christin

Anne-Marie Christin, née le à Bône en Algérie[1] et morte le à Paris 14e[2] - [3] - [4], est professeure de l’université Paris Diderot[5], spécialiste de l’histoire de l’écriture et des relations entre le texte et l’image et directrice du Centre d'étude de l'écriture et de l'image[5].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 72 ans) 14e arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Formation |

École normale supérieure de jeunes filles (à partir de ) |

| Activité |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Directeur de thèse |

Biographie

Ancienne élève de l'École normale supérieure de jeunes filles[6] (1962-1965), agrégée de Lettres classiques en 1965[7], Anne-Marie Christin a commencé à enseigner à l’université Paris-VII en 1970 et y a fait toute sa carrière.

Ses travaux personnels ont pour point de départ les relations entre littérature et peinture : elle consacre sa thèse de doctorat à Eugène Fromentin. Par la suite, l’exploration des relations entre figure et support l'amènera à aborder des objets plus variés invitant à confronter Occident et Orient, de l’art préhistorique à la peinture chinoise en passant par l’illustration ou la typographie. Les relations entre alphabet et idéogramme lui inspirent aussi plusieurs réflexions sur l'histoire et sur la théorie de l'écriture (écritures de première, deuxième et troisième génération, notion de signe flottant, etc.).

Plusieurs ouvrages importants permettent de suivre l’évolution de ses recherches : L’image écrite ou la déraison graphique (Flammarion 1995, réédité en 2001 et 2009), Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet (Peeters-Vrin 2000 et Vrin 2010), L’invention de la figure (Flammarion, 2011). Elle voyage beaucoup en Asie, notamment au Japon, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud où ses travaux reçoivent un accueil particulièrement attentif.

Anne-Marie Christin est également à l’origine de nombreuses publications collectives, le plus souvent issues de recherches menées au Centre d’étude de l’écriture, qu’elle fonde en 1982, et où anthropologie de l’écriture, sémiologie de l’image et histoire de l’art se trouvent réunies. La bibliothèque de cette structure unique en France, devenue Centre d’étude de l’écriture et de l’image en 1996, est hébergée à l’Université Paris Diderot (UFR LAC, salle 779C)[8].

Notions importantes

Anne-Marie Christin interroge les relations entre l'image et l'écriture. Elle a ainsi réfléchi sur les relations entre écriture alphabétique et écriture idéo-picto-phono-raphique, notamment chinoise et japonaise. Ce faisant, elle a été amenée à travailler des notions comme le blanc, l'écran, le support, la logique visuelle, etc.

L'alphabet

Les lettres de l'alphabet, telles qu'elles ont notamment été conçues par les Romains, sont généralement prises pour un renvoi direct au son ou à l'articulation qu'elles notent. Les signes sont ainsi rendus transparents, et on oublie de faire la distinction, par exemple, entre les typographies, le travail des majuscules, etc., autant de marques visuelles qui contribuent au sens sans être sonorisables. De même, on oublie que l'alphabet est totalement inadéquat aux langues à ton; on oublie l'orthographe, qui permet de dissocier visuellement les valeurs des mots, etc. C'est une erreur de pensée que la nature même de l'alphabet induit : écriture faite de signes alogiques (Platon, Phèdre; littéralement : privés de logos), élémentaires, dénués, à la différence de l'image, de tout lien avec leur support. Ainsi, l'utilisation de l'alphabet induit un rapport à l'image très spécifique, où la représentation voire le trompe-l’œil sont privilégiés, ce que les écrits d'Anne-Marie Christin s'efforcent de cerner. À la suite de Paul Klee, Anne-Marie Christin rappelle que peindre n'est pas représenter, que « l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible » et insiste sur la nécessaire prise en compte du support dans l'appréhension de l'image comme de la lettre. L'attitude consistant à oublier la matérialité des signes, Anne-Marie Christin l'appelle logocentrisme, retravaillant ainsi le mot proposé par Jacques Derrida qui oublie, à ses yeux, le rapport entre écriture et image[9]. Le logocentrisme ignore le support, donc l'apparence, et privilégie les figures. Il assimile le blanc à du vide ou à de l'absence, alors que c'est la base à partir de laquelle s'élabore le sens.

Le support et le blanc

La différence objective entre l'écriture et l'image, c'est le calibrage. Dans un hiéroglyphe égyptien, la même figure compte pour « image » ou pour « élément d'écriture » s'il est aligné et calibré. Dans les deux cas, la prise en compte du support est essentielle. L'image peut intégrer le langage dans l'écriture, un élément hétérogène à la surface qui va accueillir ses tracés, par l'exploitation graphique de cette surface. Le support doit être transformé en surface, lieu d'accueil d'une réalité qui lui est étrangère. La surface est ce qui permet de transformer une réalité immatérielle voire inaccessible (le langage des dieux) en quelque chose de visible. L'exploitation graphique, spatiale, de cette surface est faite par l'intervalle qui réunit des éléments eux-mêmes disparates. C'est le voisinage des figures qui est créateur de sens par contamination. L'image est ainsi le complément du mot. Le support est une source de nouveauté et de révélation.

L'imprimerie a ainsi constitué un tournant essentiel dans la prise en compte du support : réduisant les lettres à des objets manipulables, le support retrouve, par le même mouvement, sa matérialité puisque le blanc n'est plus compté pour une absence, mais entre concrètement dans la fabrication même des lignes. Par le même élan, l'alphabet invente la typographie, c'est-à-dire une écriture dont les formes purement visuelles participent de l'activité de signification.

Elle interroge donc les supports (double page avec Mallarmé, paravents, éventails, etc.) et leur impact sur l'organisation visuelle.

Le ciel étoilé

L'origine de l'écriture n'est donc pas la trace sur la neige que déchiffrerait un lecteur transformé en chasseur. C'est le ciel étoilé, où, sur un écran, les premiers hommes peuvent interroger des signes mystérieux relevant du langage des dieux[10].

Cette conception de l'écriture permet d'insister sur l'activité de déchiffrement du lecteur. Face à l'écriture, il y a une énigme, liée à l'éblouissement de la vue. Par le voisinage que le lecteur interroge, il arrive à recréer du sens. Toutes les écritures sont aussi bien abstraites que figuratives. D'ailleurs, les premiers dessins des cavernes intègrent tous les genres de signes et ne sont pas exclusivement représentatifs.

Cette conception met à mal un certain nombre d'approches sémiotiques auxquelles Anne-Marie Christin consacre des pages critiques développées.

Distinctions

- Nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 2014 (JORF no 0094 du ).

- Visiting Fellow à l’Université de Tokyo, 2003.

- Membre de l’Academia Europaea depuis 1993.

- Visiting Fellow à l’Université de Kyoto, Institute des Humanités (Jinbunken), 1987-1988.

Responsabilités internationales

- Cofondatrice et vice-présidente de l’Association internationale pour l’étude des rapports entre texte et image (IAWIS : the International Association of Word and Image Studies) de 1987 à 1993.

- Anne-Marie Christin est également à l’origine du premier master interdisciplinaire européen Texte et Image avec Paris 7, Trinity College Dublin et la Vrije Universiteit Amsterdam, avant même la création du réseau Erasmus.

Publications

Ouvrages

- Fromentin ou les métaphores du refus, les récits algériens et leur genèse, thèse de Doctorat d'État, 1973, Université de Lille III, 1975, 873 p.

- Eugène Fromentin, Un été dans le Sahara, (présentation, édition, choix de variantes et d'illustrations par), Le Sycomore, 1981, 266 p. - Flammarion, “Champs-arts”, 2010, 386 p., 22 ill.

- Fromentin conteur d'espace, Le Sycomore, 1982, 245 p.

- Mémoires de Pierre S. voleur (texte établi et présenté par), Le Sycomore, 1982, 192 p.

- Eugène Fromentin Dominique (texte présenté et commenté par), Imprimerie Nationale, coll « Lettres françaises » 1988, 358 p.

- L'Image écrite ou la déraison graphique, Flammarion, coll. « Idées et recherches », 1995, (rééd. coll. « Champs » 2001), 252 p., réédition augmentée « Champs-arts » 2009, 460 p.

- Vues de Kyôto, Le Capucin, 1999, 120 p.

- Poétique du blanc : vide et intervalle dans la civilisation de l'alphabet, Peeters-Vrin , 2000, 230 p. (rééd. augmentée Vrin 2009), traduction coréenne 2014.

- L’Invention de la figure, Flammarion, coll. « Champs-arts », 2011, 250 p.

Direction d'ouvrages collectifs

- L’immédiate (revue de création 1974-1981).

- L'Espace et la lettre, Cahiers Jussieu no 3, UGE, 10/18, 1977, 440 p.

- Écritures, systèmes idéographiques et pratiques expressives, Le Sycomore, 1982, 410 p.

- Écritures II, Le Sycomore, 1982, 384 p.

- Écritures III, Espaces de la lecture, Retz, 1988, 272 p.

- L'Écriture du nom propre, L'Harmattan, 1998, 320 p., 128 ill.

- Histoire de l'écriture, de l'idéogramme au multimédia, Flammarion, 2001, traduction anglaise 2002, édition arabe Bibliotheca Alexandrina, 2005, 432 p. 400 ill. ; nouvelle édition augmentée, 2012, traduction japonaise, 2012.

- Dire, voir, écrire – le texte et l'image, Revue 34/44 - Textuel de l'UFR « Sciences des Textes et Documents » de l'Université Paris 7 - Denis-Diderot no 6, 1979, 110 p.

- Écritures paradoxales, Revue 34/44 - Textuel de l'UFR « Sciences des Textes et Documents » de l'Université Paris 7 - Denis-Diderot no 17, 1985, 86 p.

- Écrire, voir, conter, Revue 34/44 - Textuel de l'UFR « Sciences des Textes et Documents » de l'Université Paris 7 - Denis-Diderot no 25, 1993, 160 p.

- La lettre et l’image : nouvelles approches (en coll.), Revue 34/44 - Textuel de l'UFR « Sciences des Textes et Documents » de l'Université Paris 7 - Denis-Diderot no 54, 2007, 200 p.

À paraître : Par la brèche des nuages – Les paravents japonais, Flammarion, avec le soutien de la Fondation Suntory.

Articles

- « Le texte et l'image », L'illustration, essais d'iconographie, Klincksieck, 1999, p. 21-38.

- « L'écriture selon Magritte », Mélanges Philippe Minguet, Art & Fact no 18, Université de Liège, 1999, p. 95-100.

- « Les origines de l'écriture », Le Débat no 106, sept-oct. 1999, Gallimard, p. 28-36.

- « Le signe en question », Degrés no 100, 2000.

- « De l'espace iconique à l'écriture » L'Anthropologie no 105, 2001, p. 627-636.

- « L'énonciation écrite en Europe à l'ère de l'imprimé : de la présence du blanc à la lecture d'auteur », Identités d'auteur dans l'antiquité et la tradition européenne, éd. Jérôme Million, 2004, p. 89-97.

- « Idéogramme et création visuelle : la revue-image Riga », L'imaginaire de l'écran, Rodopi, 2004, p. 237-248.

- « Barthes et le signe », Barthes, résonances des sens, Université de Tokyo, bulletin de l'UTCP, 2004, p. 134-141.

- « Espace et mémoire : les leçons de l’idéogramme » Protée, vol. 32 no 2, 2004, p. 19-28.

- « Eugène Fromentin ou le romantisme objectif », L'œil écrit, Mélanges en hommage à Barbara Wright, Slatkine 2005, p. 7-20.

- « Pour une sémiotique visuelle : les leçons de l'idéogramme », L'Image à la lettre, Paris-Musées, Des Cendres, 2005, p. 253-274.

- « Du support graphique à l’écriture », De l’écrit africain à l’oral, le phénomène graphique africain, L’Harmattan 2006, p. 35-42.

- « L’écriture japonaise au regard de l’alphabet », Langue, lecture et école au Japon, éd. Philippe Pïcquier, 2006, p. 43-54.

- « Écriture et iconicité », Europe no 934-935, Littérature et peinture, 2007, p. 196-207.

- « Du polygramme à l’espace verbal : l’œuvre double de Philippe Clerc », De la plume au pinceau ; écrivains dessinateurs et peintres depuis le romantisme, Études réunies par Serge Linares, Presses universitaires de Valenciennes, « Recherches valenciennoises » no 24, 2007, p. 387-403.

- « Figures de l’alphabet », La lettre et l’image : nouvelles approches, Textuel no 54, 2007, université Paris Diderot, p. 43-54.

- « Idéogramme et utopie : l’écriture universelle selon Leibniz », L’écriture réinventée – Formes visuelles de l’écrit en Occident et en Extrême-Orient (M.Simon-Oikawa éd.), Les Indes savantes, Études japonaises vol. 3, 2007, p. 95-106.

- « Pensée visuelle et communication écrite », Actes du forum international « Inscriptions, calligraphies et écritures dans le monde à travers les âges » du 24-, Bibliotheca Alexandrina, Centre de calligraphie, 2007, p. 15-24.

- « Philippe Clerc, Polygrammes », Iconothèque CEEI.

- « De l’image à l’écriture : indices de mutation dans la peinture occidentale », Calligraphie / typographie : usages littéraires, (J. Dürrenmatt éd.) L’Improviste, 2008.

- « De la figure au signe d’écriture : le point de vue de l’alphabet », Image et conception du monde dans les écritures figuratives, Actes du colloque Collège de France – Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, éditions Soleb, 2009.

- « De la peinture du vide à l’écriture du voir. La genèse de Un été dans le Sahara d’Eugène Fromentin », Écrits voyageurs. Les artistes et l’ailleurs, (L. Brogniez dir.), Comparatisme et Société no 17, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2012, p. 55-66.

- « Pour une typologie iconique de l’écriture : l’imaginaire lettré », Inmunkwahak, The Journal of the Humanities, vol. 99, université Yonsei, Séoul, , p. 5-32.

Articles publiés en langues étrangères

- « Towards a Theory of Mixed Messages : The experience of l'immédiate », Word & Image, Londres-Amsterdam, 1987.

- « De l'élégie en prose à l'écriture de la vision, Baudelaire et le paysage » (en japonais) Le romantisme français et son temps, Tikumashobô, Tokyo, 1991,

- « Text and Image » European Review, Cambridge University Press, vol.3 no 2, 1995, p. 119-129.

- « The First Page », European Review, Cambridge University Press, vol 8 no 4, 2000, p. 457-466.

- « Ideogram and Utopia : Universal writing according to Leibniz » (en japonais) Shizo no 930, Tokyo, 2001, p. 229-243.

- « Da imaginem à escrita », A Historiografai literaria e as técnicas de escrita, (en portugais), Ediçôes casa de Rui Barbosa, Rio-de-Janeiro, 2004, p. 279-292 (trad. Júlio Castañon Guimarães).

- « A imagem enformada pela escrita » Poéticas do visivel, (en portugais) Belo Horizonte, UFMG, 2006, p. 63-106 (trad. Marcia Arbex).

- « Spazio e memoria : le lezioni dell’ideogramma » Immagini del testo. Per una semiotica dell’ideogramma, Documenti di lavoro no 350-351-352, Centro Internazionale di semiotica e di Linguistica, Urbino, 2006, p. 1-15.

- A imagem e a letra, Escritos, Revista do Centro de Pesquisa da Casa de Rui Barbosa, Ano 2, no 2, 2008, p. 337-349 (trad. Júlio Castañon Guimarães).

- « Legível / visível », A arte antes e depois da arte, Maria Teresa Cruz (dir.), Côa Museu, IGESPAR et CECL, Lisbonne, 2009, p. 145-163.

- « Ûjênu Furomantan, sakka ni shite gaka » /Eugène Fromentin, peintre et écrivain/, Marianne Simon-Oikawa (dir.), E wo kaku / Écrire l’image/, Suiseisha, Tokyo, 2012, p. 21-47.

Organisation ou co-organisation de colloques

- Les écritures du monde, Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie, 23-24-. Actes publiés en 2007 par la Bibliotheca Alexandrina : Les écritures et les inscriptions dans le monde à travers les âges.

- Images du texte : de la calligraphie à l'imprimé. Pour une sémiotique de l'idéogramme, Centro internazionale di semiotica e linguistica, Urbino, 11-12-. Voir Calligraphie Typographie. Études réunies par J. Dürrenmatt, Éditions L’improviste, 2009.

- La lettre et l'image : nouvelles approches, journées franco-japonaises organisées par le CEEI et l'UTCP de l'université de Tokyo, Paris, 18-.

Webographie

- Anne-Marie Christin, Jean-Marie Durand, Pascal Vernus : Une histoire de l’écriture, Le canal du savoir : « Paysages d’une université », 1996.

- Anne-Marie Christin : L’invention de l’alphabet, Conférences de la cité : « Les origines de l’écriture », 2009.

Bibliographie

- Thomas Vercruysse, Pour une grammatologie de la figure, dans Fabula, volume 13, numéro 4,

- Marianne Simon-Oikawa, Une poétique du blanc dans Fabula, volume 11, numéro 4,

- Michael Ferrier, La lettre et l'image : nouvelles approches, In: Ebisu no 38, 2007. p. 165-168.

- Françoise Létoublon, Identités d'auteur dans l'Antiquité et la tradition européenne, édité par Claude Calame et Roger Chartier Chartier. In: Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque. Numéro 10, 2006. p. 338-341.

- Jean-Michel Butel. Anne-Marie Christin (dir.). Histoire de l'écriture, De l'Idéogramme au multimédia. In: Ebisu, N. 28, 2002. p. 211-215.

- Jan Baetens, Pour une théorie de l'"Écriture comme image : Histoire de l'écriture (sous la dir. d'Anne-Marie Christin), Communication et langages, Année 2002, Volume 132, Numéro 1, p. 124 - 126

- Paul-Louis Rinuy, Anne-Marie Christin, L'image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, 1995. 250 p., 32 ill. n. et bl., Revue de l'Art, Année 1996, Volume 112, Numéro 1, p. 80 - 81

- Yves Jeanneret, Anne-Marie Christin, L'image écrite ou la déraison graphique, Communication et langages, Année 1995, Volume 106, Numéro 1, p. 125 - 126,

- Gérard Blanchard, Écritures II, Textes de Amour réunis par A.-M. Christin. In: Communication et langages. no 63, 1er trimestre, 1985. p. 126.

- Gérard Blanchard. « L'espace et la lettre », ouvrage collectif. In: Communication et langages. no 37, 1er trimestre 1978. p. 126-127.

Notes et références

- « Anne-Marie Christin (1942-2014) », sur bnf.fr (consulté le )

- Relevé des fichiers de l'Insee

- Laure Depretto, « Décès d'Anne-Marie Christin », sur Fabula, (consulté le ).

- L'équipe des Matinales, « Matinales IDF du 26 juillet », sur La Société française des traducteurs (consulté le ).

- « Anne-Marie CHRISTIN », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- Hélène Campaignolle-Catel et al., « Christin (Anne-Marie) », L'Archicube, (lire en ligne)

- « Anne-Marie Christin », page du Centre d'étude et d'écriture de l'image.

- Anne-Marie Christin, « Centre d'études de l'écriture et de l'image », (consulté le )

- Sur cette critique faite à Derrida, voir Anne-Marie Christin, « Les origines de l’écriture : image, signe, trace », Le débat, n° 106, 1999, p. 28-36 (lire en ligne)

- Anne-Marie Christin, « Les origines de l'écriture: Image, signe, trace », Le Débat, vol. 106, no 4, , p. 28 (ISSN 0246-2346 et 2111-4587, DOI 10.3917/deba.106.0028, lire en ligne, consulté le )

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Site du Centre d'étude de l'écriture et de l'image

- Discours de réception de la Légion d'honneur remise à Anne-Marie Christin par Roger Chartier, Professeur au Collège de France, le , à l'université Paris 7 Denis Diderot: http://www.ceei.univ-paris7.fr/00_presentation/pdf/Discours-Roger-Chartier-CEEI.pdf