André Levret

André Levret[1], né le à Paris, où il est mort le , est un chirurgien et obstétricien français.

.jpg.webp)

| Membre correspondant Accademia di Botanica e di Storia naturale (d) |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) Paris |

| Domicile | |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Chaire | |

| Mécène | |

| Maître |

Considéré par beaucoup comme la figure la plus influente de l’obstétrique française au XVIIIe siècle[2] - [3], Levret a fait progresser cette science et fut appelé à la cour de France en qualité d’accoucheur de la Dauphine de France, mère de Louis XVI[4].

Biographie

Levret se destina de bonne heure à la chirurgie en entrant, à dix-sept ans, comme élève chez Jean-Louis Petit, qui prédit que le disciple dépasserait le maitre[5]. Faisant de rapides progrès, il fut bientôt reçu bachelier, puis licencié en chirurgie[6]. À l’âge de trente ans, il fut successivement chirurgien externe de l’Hôtel-Dieu de Paris et de la Charité[6].

En 1736, alors qu’il avait à peine trente-trois ans, son habileté fut reconnue du financier Samuel Bernard qui, souffrant d’hydropisie, devint son patient[6]. Pendant les trente-trois mois que dura cette maladie, Levret ne quitta pas le chevet de son malade[6]. Reconnaissant, ce dernier, dont la fortune était évaluée à 33 millions de livres, lorsqu’il vit sa fin approcher, voulut lui léguer sa maison d’Auteuil toute meublée. Lorsqu’on lui fit observer que Levret étant attaché à sa personne en qualité de chirurgien, ce legs pourrait lui être disputé et que la loi n’autorisait ce dernier à recevoir que 300 livres de rente. — Eh bien ! je les lui fais, répondit Samuel, hypothéquées sur tous mes biens et réversibles jusqu’au dernier de ses descendants ; et de la main à la main il donna, en outre, à Levret la somme considérable de 100 000 livres en billets de fermes[6].

Devenu riche grâce au legs considérable de Samuel, Levret en profita pour s’adonner sans distraction à l’étude de l’anatomie et surtout des accouchements. Il commença, dès lors, des cours particuliers qu’il continua pendant toute sa vie[6]. À la même époque, il se lia avec Louis, chirurgien en chef de la Salpêtrière, afin de procéder à des observations et des expériences faites sur les cadavres[6] - [7]. En 1742, il fut reçu, à l’âge de trente-neuf ans, maitre en chirurgie. Bientôt après, en , Lapeyronie le fit nommer membre de l’Académie royale de chirurgie, où il lut, au mois de novembre de la même année, son premier travail intitulé Observation sur une maladie vénérienne, suivie de gangrène du vagin et de l’orifice interne de la matrice[6].

Le , il fut nommé adjoint au comité perpétuel de l’ Académie royale de chirurgie. En , il fit paraitre la première édition de ses Observations sur les causes et les accidents de plusieurs accouchements laborieux. Déjà maitre en chirurgie et chirurgien du roi en son artillerie, lorsque Jard, l’accoucheur de la Dauphine, qui avait assisté à la naissance de Louis XVI, se trouva empêché par l’âge, en 1760, Prudent Hévin (d), premier chirurgien du Dauphin, consulté par ce prince, désigna comme le plus digne de succéder à Jard, Levret, qui fut nommé, et porta, depuis cette époque, le titre d’accoucheur de la Dauphine[6]. Dès lors, il fut très recherché, toutes les dames de la cour voulant être accouchées par lui[6] - [8].

Malgré les soins d’une nombreuse patientèle, Levret trouvait le temps de travailler, continuant infatigablement ses publications, ses cours, et consacrant à l’étude tous les instants dont il pouvait disposer. Devenu veuf une première fois, il épousa en secondes noces la nièce de sa première femme, malgré une assez grande disproportion d’âge. À cinquante-cinq ans, il en eut une fille, Anne, qu’il maria plus tard au chirurgien Antoine Destremau (1730-1784)[9]. Lorsqu’il eut, âgé de soixante ans, un fils, le roi Louis XV lui envoya un brevet de colonel pour le nouveau-né, un grand honneur pour un simple roturier comme Levret, qui alla remercier le roi, mais il lui rendit le brevet auquel seule la noblesse pouvait prétendre en disant qu’à son âge il n’espérait plus avoir d’autre fils, qu’il ne voulait par conséquent pas l’exposer aux chances de la guerre, et qu’il le destinait au parlement. Demeurant alors rue des Fossés-Montmartre, au quartier Montmartre, alors le plus riche de Paris, il faisait ses cours chez lui[10].

Quand les deux chaires d’accouchements furent créées au collège royal de chirurgie, Levret, pouvait y prétendre mieux que quiconque, mais il venait à peine d’être nommé maitre en chirurgie[6]. Cette seule raison fit probablement porter le choix de Lapeyronie sur Puzos et Gervais[6]. Levret n’eut donc pas de titre officiel, ce fut un simple professeur particulier. Son zèle suppléa à tout : pour rester à la tête de l’enseignement, il fit des efforts qui décuplèrent ses forces et éclipsa ses rivaux, sachant inspirer aux étudiants qui affluaient de toute l’Europe, dont Roederer (de), Crantz, Georg Wilhelm Stein (de), Johann Lukas Boër (en), Johann Friedrich Osiander (en), François-Ange Deleurye, etc., qui sont eux-mêmes devenus des enseignants reconnus, par la suite[6]. À sa mort, lorsqu’on procéda à la vente, le et jours suivants, du cabinet de Levret, qui laissait une grande fortune, on vendit quelques gravures et une collection complète de 800 bocaux d’histoire naturelle, montrant le gout de son possesseur pour les sciences naturelles[6]. Il possédait en outre une riche collection de pièces anatomiques, qu’il avait abandonnée à son gendre, dans les dernières années de sa vie, pour continuer ses cours d’anatomie et d’accouchements, et qui renfermait une pièce fort curieuse pour le temps : c’était le cadavre entier d’une femme, si bien embaumé et si bien préparé qu’à cette époque, où les dissections étaient très difficiles, il servit à l’éducation de plusieurs générations d’anatomistes. Il avait même reçu des élèves le nom de Margot. Cette pièce principale et toute la collection d’anatomie fut vendue, à la mort de Destremau, et le cadavre préparé par Levret fut acheté par un amateur de raretés et passa en Angleterre[6]. Ses ouvrages des accoucheurs célèbres depuis Ambroise Paré furent également mis en vente, mais il est presque certain qu’il ne s’agit que d’une petite partie de la bibliothèque de cet érudit aimant à enrichir ses travaux de citations exactes, et que le reste passa aux mains de son gendre[6].

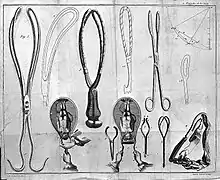

L’accomplissement majeur de Levret est certainement d’être celui des accoucheurs qui a apporté au tire-tête le perfectionnement le plus important en imaginant une seconde courbure aux cuillers : avant lui, le forceps inventé par Peter Chamberlen étant droit, il arrivait que, lorsqu’on croyait saisir la tête dans l’un de ses diamètres, on ne tenait qu’une portion de sa circonférence près du col ; souvent elle échappait, quelquefois il était impossible de la tirer, ou bien on lésait le périnée dans le refoulement forcé qu’on était obligé de faire subir à celui-ci[11]. En donnant aux forceps une courbure sur les bords des cuillers, c’est-à-dire dans le sens que la tête doit parcourir, Levret apporta un perfectionnement si capital, sur lequel tous les savants étrangers et nationaux lui ont accordé la prééminence sur tous les auteurs à avoir traité de l’art obstétrical[11]. Jusqu’alors, le forceps avait une courbure en faveur de l’enfant, il en eut une en faveur de la mère[11]. C’est encore à Levret que l’on doit l’évidement donné aux cuillers, de manière que l’instrument s’applique plus intimement sur les parties latérales de la tête de l’enfant, et que la prise soit plus solide[11]. Il avait de surcroit ajouté à son forceps une articulation mobile et une cannelure qui courait sur la face interne des cuillers dans le but de leur donner une prise plus solide sur la tête de l’enfant, perfectionnement jugé inutile, mais la courbure conseillée par lui, la « nouvelle courbure », comme on l’appelait, voire la « courbure française », imaginée par Levret, qui communiqua son invention à l’Académie des sciences, le [11], est restée[6].

Il est également connu pour son travail sur les présentations du siège et les césariennes. Une procédure classique d’accouchement assisté par le siège est d’ailleurs parfois appelée « manipulation de Mauriceau-Levret ». Auteur d’un certain nombre de livres influents dans le domaine de l’obstétrique, il fut, en outre, le premier à attirer l’attention en France sur le placenta praevia et à avoir osé opérer les polypes utérins, ne fût-ce qu’au moyen d’une ligature appliquée. Levret a également développé, en 1743, un instrument précurseur de la laryngoscopie directe avec sa spatule pour appuyer sur le fond de la langue[12].

Il était membre correspondant de l’Académie de botanique et d’histoire naturelle de Cortone[13].

Publications

- Observations sur les causes et les accidents de plusieurs accouchements laborieux, Paris, Charles Osmont, , xvi, 168, in-8° (OCLC 22943291, lire en ligne)La 4e édition de cet ouvrage, qui eut lieu en 1770, contient des remarques fort judicieuses sur le levier de Roonhuizenz. On a joint à cette édition un opuscule intitulé Suite des Observations sur les causes et les accidents des accouchements laborieux, etc., et qui avait été publié en 1751, in-8°. C’est une réponse péremptoire à la critique qui avait été faite en 1749, du premier ouvrage de l’auteur, dans le Journal des savants.

- Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez : opérée par de nouveaux moyens, Paris, Delaguette, , 520 p., in-8° (OCLC 731365467, lire en ligne)

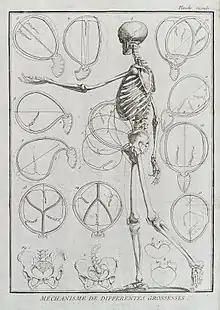

- Explication de plusieurs figures, sur le mécanisme de la grossesse et de l’accouchement, Paris, Delaguette, , 16 p., in-8° (OCLC 494584928, lire en ligne)Dans ces figures gravées sur cuivre par Scotin l’Aîné, Levret a représenté avec autant d’exactitude qu’il est possible les différents degrés de dilatation de l’utérus.

- L’Art des accouchements démontré par des principes de physique et de mécanique, Paris, Delaguette, 1753 ; 1761 ; 1766, 489 p., in-8°, fig. (OCLC 69390164, lire en ligne)Cet ouvrage, qui était, avant celui de Baudelocque, le meilleur sur l’art des accouchements, a connu plusieurs éditions et a été traduit en différentes langues.

- Essai sur l’abus des règles générales et contre les préjugés qui s’opposent aux progrès de l’art des accouchemens, Paris, Prault, P. Fr. Didot, , xiii, 356, in-8° (OCLC 271742616, lire en ligne)

- Observations sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux : avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer et de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisément, Paris, Charles Osmont, , 427 p., in-8° (OCLC 14304986, lire en ligne)C’est que Levret a exposé, dans ce traité réédité en 1750, 1762, 1770 et 1780, une doctrine relative à la forme du forceps et aux occurrences où il convient d’appliquer l’instrument appelé « forceps de Levret », qu’il a perfectionné.

* Observations sur l’alaitement des enfans : dans lesquelles on indique plusieurs précautions également intéressantes pour la mère et pour l’enfant, Paris, Méquignon l’aîné, , 132 p., in-8° (OCLC 457355018, lire en ligne)

Notes et références

- La prononciation du temps était « Levrette », puisque les premières fois que son nom figure sur le compte rendu des séances de l’Académie royale de chirurgie, qui contiennent quelques rares documents relatifs à Levret, il y est orthographié « Levrette ». On dut l’écrire au début comme on le prononçait, mais lorsque son nom fut régulièrement écrit pour la première fois après qu’il fut nommé adjoint au comité perpétuel de l’Académie royale de chirurgie, le , cette rectification fut effectuée, probablement à sa propre demande.

- (en) Richard Anthony Leonardo, History of Gynecology, New York, Froben Press, , xx, 434 (OCLC 614787057, lire en ligne), p. 213.

- Pam Lieske, Eighteenth Century British Midwifery : The Mary Toft affair, t. 2, Londres, Pickering & Chatto Publishers, , 1600 p. (ISBN 978-1-85196-843-5, lire en ligne), xv.

- Biographie universelle ancienne et moderne : ou histoire par ordre alphabétique, de la vie privée et publique de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, t. 24 Lei - Lly, Paris, Desplaces, , 642 p. (lire en ligne), p. 413.

- À sa mort, en 1750, ce dernier le fit son héritier pour une somme de 40 000 livres.

- Stéphane Tarnier, « Levret », Conférences historiques faites pendant l’année 1865, Paris, Germer Baillière, , p. 309-37 (lire en ligne, consulté le ).

- Lorsqu’il décrit les présentations du fœtus, Levret écrit : « j’ai trouvé pour ce travail anatomique toutes les facilités nécessaires à l’hôpital de la Salpêtrière, où M. Louis a bien voulu seconder mon zèle pour le bien public et le progrès de l’art. » Voir Levret, Accouchements laborieux, Paris, P. Fr. Didot le jeune, , xvi-176, in-8° (lire en ligne), p. 136.

- Une nuit, il fut appelé en toute hâte pour aller à Versailles. Il sort, trouve une voiture à sa porte, y monte sans défiance ; mais à peine y est-il installé qu’on lui bande les yeux et qu’on lui jette un voile sur la tête. Il arriva bientôt près de sa cliente qui avait elle-même le visage masqué. L’accouchement eut lieu, et quand Levret se retira, il dut encore se laisser bander les yeux et voiler la tête. En même temps on lui remit 24 000 livres.

- Paule-Cécile Minot, Versailles à travers ces grandes familles, Paris, Nouvelles Éditions Latines, , 228 p. (ISBN 978-2-7233-0490-0, lire en ligne), p. 70.

- Archives mensuelles d'obstétrique et de gynécologie, t. 5, Paris, (lire en ligne), p. 216.

- Jacques Raige-Delorme, Amédée Dechambre, Léon Lereboullet et L. Hahn, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. 3e, Paris, Asselin & Masson, , 779 p. (lire en ligne), p. 514.

- (en) B. R. Marsh, « Historic Development of Bronchoesophagology Otolaryngology », Head and Neck Surgery, no 114, , p. 689-716.

- André Levret, « Réflexions sur l’utilité du forceps courbe », Journal de médecine, chirurgie et pharmacie, Paris, , p. 148 (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la recherche :

- (en) Who Named It?

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :