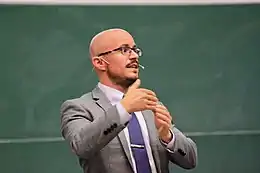

Alexandre Baril

Alexandre Baril (né en 1979 à Granby, Québec, Canada) est professeur agrégé[pB 1] à l’École de service social de l’Université d’Ottawa depuis 2018[pB 2]. Ses recherches portent sur la diversité, incluant la diversité sexuelle et de genre, corporelle (handicaps et santé) et linguistique[pB 1] - [1]. Menées dans une perspective intersectionnelle, elles se situent à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, dont les études féministes et de genre, queers, trans, du handicap, de la sociologie du corps, de la santé et des mouvements sociaux et de la suicidologie critique[pB 3].

| Naissance | Granby, Québec, Canada |

|---|---|

| Nationalité |

Canada |

| Formation |

Université d'Ottawa, Université du Québec à Montréal, Université de Sherbrooke |

| Activité |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Domaine |

Théorie féministe, théorie queer, études de genre, études sur le handicap, sociologie du santé, de la santé et des mouvements sociaux, suicidologie critique |

Baril est un des auteurs pionniers en études trans dans la francophonie canadienne[2]. Sa création et son utilisation de néologismes français (cisnormativité, cisgenrenormativité, transcapacité, suicidisme, etc.) constituent des apports majeurs dans plusieurs champs d’études, incluant les études trans, les études sur le genre, les études sur le handicap et la suicidologie critique.

En plus de ses recherches, Baril milite pour les droits de plusieurs groupes marginalisés, dont les personnes queer[3], trans[4] - [5] - [6], les personnes vivant avec un handicap et les personnes ayant des idées suicidaires[B 1] - [B 2] - [B 3] - [B 4]. Cela l’amène à participer à plusieurs entrevues dans les médias, à des manifestations et à être invité à des conférences canadiennes et internationales comme conférencier d’honneur[pB 2]. Dans des entrevues accordées à certains médias, il explique la violence et la discrimination vécues à plusieurs niveaux par les personnes trans et marginalisées[7]. Il dénonce les inégalités sociales vécue par ces communautés et partage des solutions pour y mettre fin[B 5].

Formation

Alexandre Baril poursuit ses études à l’Université de Sherbrooke pour passer son Baccalauréat ès arts en philosophie avec une mineure en théologie (2000-2003) ainsi qu’une Maîtrise en philosophie (2003-2005) au Département de philosophie et d’éthique appliquée. Il reçoit la mention d’excellence pour son mémoire intitulé « Judith Butler et le féminisme postmoderne : analyse théorique et conceptuelle d’un courant controversé » à partir duquel il a publié des articles[B 6] - [B 7] sur la philosophie politique de Judith Butler. Il poursuit ensuite un Doctorat en philosophie (2006-2010) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où il complète la scolarité mais non la thèse. Puis il se dirige vers l’Université d’Ottawa pour faire un second Doctorat en études des femmes (2010-2013) à l’Institut d’études féministes et de genre. Avec sa thèse intitulée « La normativité corporelle sous le bistouri : (re)penser l’intersectionnalité et les solidarités entre les études féministes, trans et sur le handicap à travers la transsexualité et la transcapacité », il obtient une mention d’excellence et gagne le Prix Pierre Laberge pour la meilleure thèse de doctorat en humanités[pB 2].

De 2014-2015, il bénéfice d’une bourse de recherche postdoctorale avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Il poursuit sa recherche postdoctorale aux États-Unis à City University of New York et à Wesleyan University. Sa recherche postdoctorale porte sur la sociologie du corps et des mouvements sociaux avec la sociologue Victoria Pitts-Taylor. Il détient également durant cette période le statut de professeur adjoint invité à Wesleyan University et enseigne sur les enjeux entourant les modifications corporelles et les mouvements sociaux.

Carrière

L'accès d'Alexandre Baril à un poste universitaire s'est produit dans un contexte difficile où les personnes trans, victimes de discriminations, sont sous-représentées[8]. Selon Clark Pignedoli et Maxime Faddoul, un « plafond de verre » empêche les personnes trans d'être recrutées en fonction de leurs compétences dans les milieux académiques ; ils reprennent les analyses que A. Baril lui-même a menées sur la question, et qui montrent une précarisation professionnelle des trans dans les universités ; de plus les études sur les trans sont dirigées le plus souvent par des non-trans[9].

De 2015-2016, A. Baril est professeur adjoint remplaçant à l’Institut d’études féministes et de genre, à l’Université d’Ottawa. Il enseigne notamment les théories queer, les théories féministes, en anglais et en français[pB 2].

De 2016-2017 il poursuit des recherches postdoctorales en science politique à Dalhousie University, pour lesquelles il a obtenu la bourse Izaak Walton Killam pour poursuivre[pB 2].

En 2018, Alexandre Baril est nommé au poste de professeur adjoint à l’École de service social de l’Université d’Ottawa[pB 2]. Il mène des recherches sur l’intersectionnalité et la diversité, incluant la diversité sexuelle, de genre (trans), de corps (handicap) et linguistique. L’obtention de ce poste constitue un moment historique pour les personnes et les études trans au Canada[10] - [B 8]. Alexandre Baril est la première personne trans francophone dans l’histoire canadienne à être embauchée comme professeur spécialisé en études trans pour enseigner la diversité sexuelle et de genre, en français[1] - [11].

Travaux de recherche

Alexandre Baril fait partie des premiers chercheurs trans au Canada à publier en français sur les enjeux trans selon une perspective transactiviste. Son premier texte sur les enjeux trans, publié en 2009, s’intitule « Transsexualité et privilèges masculins : fiction ou réalité?»[B 9]. Baril a créé plusieurs nouveaux néologismes plus appropriés et plus respectueux pour parler des formes d’oppression vécues par les groupes marginalisés auxquels il s’intéresse[12]. Dans sa thèse, il publie un glossaire analytique dans laquelle il présente ce vocabulaire lié aux études trans et aux études sur le handicap[B 10]. Ce nouveau vocabulaire permet d’explorer les rapports d’oppression qui se rejouent au sein même des mouvements sociaux en plus d’alimenter la réflexion critique sur les analyses intersectionnelles et leurs failles et limites actuelles.

Des chercheurs au Canada avaient déjà publié sur les enjeux trans avant Baril mais ceux-ci sont unilingues anglophones. Quelques exemples de ces chercheurs trans travaillant dans des universités canadiennes anglophone sont : Jin Haritaworn, Aaron Devor, Dan Irving, Trish Salah, Bobby Noble et Viviane Namaste. Dans le milieu universitaire francophone, il y a Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie et Annie Pullen Sansfaçon, cofondatrice d'Enfants transgenres Canada et professeure à l’Université de Montréal. Ces deux professeures francophones étudient les enjeux trans mais ne s'auto-identifient comme personnes trans.

Selon Marie Carrière, professeure de littérature comparée, «les théories intersectionnelles d'Alexandre Baril constituent un apport académique remarquable au Québec depuis le début des années 2000» ; son travail, ainsi que celui de Chantal Maillé, permet d'«aborder de manière novatrice le pluralisme culturel de la société québécoise»[13].

Cisnormativité/ Cisgenrenormativité

Plutôt que de parler de «transphobie», Alexandre Baril propose le néologisme «cis(genre)normativité», formé à partir du terme «cisgenre», qui renvoie aux personnes dont le genre et le sexe coïncident avec le sexe que la société leur a fixé dès la naissance[14] ; «cisnormativité» (ou «cisgenrenormativité») s'inspire également de la notion d’«hétéronormativité», selon laquelle l'hétérosexualité est imposée comme norme exclusive.

La cis(genre)normativité se définit « comme la dimension normative du système dominant cisgenriste qui postule que les personnes qui s’accommodent du sexe et du genre assignés à leur naissance sont plus normales que les personnes qui décident de vivre dans un autre genre et qui effectuent des transitions de sexe »[15] - [B 9]. Ce système normatif dominant favorise les jugements négatifs, les discriminations et les violences envers les personnes trans, en plus d’effacer leurs expériences et leurs réalités[C 1] - [B 9]. Le concept de cisgenrenormativité est un néologisme référant à la normativité spécifique des identités cisgenres et cissexuelles, donc une normativité cis liée au genre des personnes[B 9].

Baril définit en français les notions de cisnormativité et cisgenrenormativité dans son texte publié en 2009 sur les privilèges masculins[B 9]. Il approfondit ces notions dans sa thèse publiée en 2013[B 10]. Son article est paru simultanément au texte de Bauer et al. (2009) qui sont les premiers à définir, en anglais, le concept de cisnormativité[C 2] - [16]. Le concept de cisgenrenormativité est repris par plusieurs auteurs et autrices de différents domaines qui s'intéressent aux personnes trans pour poser leur cadre théorique[17] - [18] - [19] - [20].

Transféminisme

Le transféminisme est une « collaboration théorique et politique entre les études féministes et trans »[B 9] dans le but de lutter contre le sexisme et la transphobie. Ce courant féministe prend en considération les expériences multiples des femmes en incluant les personnes transgenres hommes et femmes[B 9].

Le premier usage et la première définition du terme dans les travaux universitaires francophones vient de Baril qui proposait cette approche pour analyser les privilèges masculins des hommes trans[B 9]. Il s’est inspiré des écrits de la militante et érudite Emi Koyama[C 3].

Transcapacitaire

Alexandre Baril a nommé en français et décrit le transcapacitisme[21], besoin qu'éprouve une personne de transformer son corps pour être en situation de handicap[22]. Le concept est utilisé dans les analyses intersectionnelles pour faire des liens entre les études sur le handicap et les domaines d'études trans [23], féministe [24] ou sur la sexualité[25]. « Ces personnes soutiennent de surcroît que cette expérience n’est pas vécue comme une décision ou un « choix » parmi d’autres, mais comme un besoin »[B 10] de modifier diverses capacités physiques et qui ne concernent pas seulement des amputations. Ce terme se différencie des modèles médical et sexologique qui utilisent les notions d’apotemnophilie et de BIID et s'inscrit dans une approche des études critiques sur le handicap[26].

Transcapacitaire est un dérivé du terme capacitaire qui « fait référence à diverses capacités : physiques, mentales, psychologiques, etc., sans qualifier de façon positive ou négative ces dernières, contrairement à d’autres termes tels que capacité/incapacité, validité/invalidité, etc., qui dénotent la présence ou l’absence de capacités. À l’aide du suffixe « aire », la notion de « capacité » devient plus large et inclusive » [B 10].

Baril a inventé ces termes dans sa thèse lorsqu’il a constaté le silence sur la réalité des personnes en situation de handicap dans les analyses féministes intersectionnelles. Il cherchait à comprendre comment se sont construit « les discours explicatifs (étiologies et traitements proposés) sur la transcapacité et les implications qu’ont ces derniers sur l’accueil favorable ou non qui est fait des revendications transcapacitaires »[B 10]. Face à une absence de vocabulaire respectueux en français, il a choisi de créer de néologismes en français pour éviter les termes à connotation négative qui peuvent invalider la réalité de ces personnes.

Transitude

Transitude désigne le fait d’être trans ou l’état d’être trans[B 11] - [27]. Il s’agit d’un néologisme inspiré du terme transness en anglais.

Baril a créé ce néologisme en 2014[28] pour une communication scientifique en 2015[B 12]. En 2015, il a été repris par la bédéiste Sophie Labelle[29] dans sa bande-dessinée Assignée garçon[30] - [B 11]. L'auteur Eli Clare utilise le concept de la transitude dans son activisme pour les personnes queer, trans et en vivant avec un handicap[27]. Le modèle théorique sur la transitude est utilisé par la sociologue Karine Espineira[31] et par des chercheurs en psychologie tels que Damien W. Riggs[23], Jemma Tosh[32] et S.J. Langer[33].

Suicidisme

Suicidisme désigne « un système d’oppression (construit à partir des perspectives non suicidaires) sur le plan normatif, discursif, médical, légal, social, politique, économique et épistémique, dans lequel les personnes suicidaires vivent de multiples formes d’injustice et de violence »[B 1].

Dans les études sur le suicide (ou suicidologie), Baril est le premier en 2017 à théoriser l’oppression des personnes suicidaires d’un point de vue intersectionnel, anticapacitiste et antisaniste. Pour ce faire, il s’inspire des théories crip de Robert McRuer (2006)[C 4] et des études critiques sur le handicap pour « interpréter les idéations et gestes suicidaires »[B 1] à partir de ce qu’il nomme un « modèle sociosubjectif du handicap »[B 1]. Il décrit les relations de pouvoir entre les personnes suicidaires et non-suicidaires et constate que les personnes suicidaires sont absentes des théories sur le suicide[34]. Il propose que les personnes suicidaires puissent parler librement de leurs idéations, non pas dans le but de seulement renforcer les stratégies de prévention mais également pour valider leurs idées suicidaires et assister, dans une approche de réduction des méfaits, les personnes suicidaires qui sont déterminées à mourir dans leur suicide[35].

Baril rapporte que les personnes suicidaires sont les oubliées des analyses intersectionnelles au sein des mouvements sociaux et que les mouvements anti-oppressions reproduisent leur oppression à travers des discours paternalistes, capacitistes et sanistes[B 1].

Repenser le consentement des images intimes de personnes trans dans les médias

Baril s’intéresse à la surexploitation dans les médias de la thématique de la transidentité sans égard au bien-être des personnes concernées[B 5]. Il étudie l’objectivation et la sexualisation des corps des personnes trans dans l’espace médiatique. Dans ses recherches, il milite pour le développement d’une conscience éthique pour réfléchir de façon critique aux conséquences que peuvent avoir les représentations médiatiques axées sur la vie intime des personnes trans[B 13] - [B 14]. Dans un article, il propose de « ouvrir un dialogue avec les personnes œuvrant au sein de divers médias pour les encourager à cultiver des approches éthiques complexes sur le consentement des groupes marginalisés, dont les personnes trans*, au regard de la diffusion publique de leurs images intimes »[B 14]. La juriste et universitaire transféminine Florence Ashley utilise les travaux de Baril pour critiquer les clichés et la terminologie utilisée dans la couverture médiatique des personnes trans[36] - [37].

Prix et distinctions

En juin 2020 Alexandre Baril reçoit le Prix francophone Tanis Doe de la CDSA-ACÉH pour les études sur le handicap et la culture[38] (ACÉH : Association canadienne d’études sur le handicap).

En il se voit accorder le titre de Personnalité de la semaine par Radio-Canada pour ses implications actives dans les médias à la suite de son embauche à l’Université d’Ottawa[39] - [40] - [41]. Tel que mentionné dans plusieurs entretiens et textes[B 15], Alexandre Baril est la première personne transgenre à être embauché dans une université canadienne pour enseigner en français sur les enjeux entourant la diversité sexuelle et de genre[42] - [43] - [B 8].

Publications

- Alexandre Baril. Suicidism: A new theoretical framework to conceptualize suicide from an anti-oppressive perspective, DSQ: Disability Studies Quarterly, 40, 3, 2020.

- Alexandre Baril, A. Pullen Sansfaçon et M. A. Gelly. Digging beneath the Surface: When Disability Meets Gender Identity , Canadian Journal of Disability Studies, 9, 4, 2020.

- Alexandre Baril, M. Silverman, M.-C. Gauthier et M. Lévesque. Forgotten Wishes: End-of-life documents for trans people with dementia at the margins of legal change », Canadian Journal of Law & Society, p. 1-24, doi:10.1017/cls.2020.13. 2020.

- Alexandre Baril, “Fix Society. Please.” Suicidalité trans et modèles d’interprétation du suicide : repenser le suicide à partir des voix des personnes suicidaires , Revue Frontières, 31, 2, 2020.

- Alexandre Baril et M. Silverman, Forgotten lives: Trans older adults living with dementia at the intersection of cisgenderism, ableism/cogniticism and ageism, Sexualities, 2019.

- Alexandre Baril, Gender IdentIty Trouble: An Analysis of the Underrepresentation of Trans* Professors in Canadian Universities, Chiasma, no. 5, 2019, p.90-128.

- Alexandre Baril, Société de l’aveu, cis-tème de l’aveu : Repenser le consentement à la lumière de la diffusion d’images intimes de personnes trans* dans les médias, GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités, 5, 2018, p. 1-35. URL : https://www.revue-glad.org/1260

- Alexandre Baril, Confessing Society, Confessing Cis-tem: Rethinking Consent Through Intimate Images of Trans* People in the Media, Frontiers: A Journal of Women Studies, 39, 2, 2018, p. 1-25

- Alexandre Baril, Les personnes suicidaires peuvent-elles parler? Théoriser l’oppression suicidiste à partir d’un modèle socio-subjectif du handicap, Numéro : Prise en charge du suicide : entre crime, troubles mentaux et droit à mourir, Criminologie, 51, 2, 2018, p. 189-212.

- Alexandre Baril, Hommes trans et handicapés : une analyse croisée du cisgenrisme et du capacitisme, Genre, Sexualité & Société, 19, 2018, p. 1-26. URL : http://journals.openedition.org/gss/4218

- Alexandre Baril, L’anglonormativité et la cisnormativité : (Re)penser les analyses féministes intersectionnelles anglophones et francophones, dans M.N. Mensah (dir.). Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement social?, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2017, p. 45-66.

- Alexandre Baril, Trouble dans l’identité de genre : le transféminisme et la subversion de l’identité cisgenre. Une analyse de la sous-représentation des personnes trans* professeur-es dans les universités canadiennes, Philosophiques : la revue de la Société de Philosophie du Québec, 44, 2, 2017, p. 285-317.

- Alexandre Baril, The Somatechnologies of Canada’s Medical Assistance in Dying Law: LGBTQ Discourses on Suicide and the Injunction to Live, Somatechnics, 7, 2, 2017, p. 201-217.

- Alexandre Baril, Des corps et des hommes trans-formés : la musculation comme “technologie de genre”, Revue Recherches sociologiques & anthropologiques, 48, 1, 2017, p. 65-85.

- Alexandre Baril, Temporalité trans : identité de genre, temps transitoire et éthique médiatique, Enfances, familles, générations : Revue internationale, 27, 2017. URL : http://journals.openedition.org/efg/1359

- Alexandre Baril, Intersectionality, Lost in Translation? (Re)thinking Inter-sections Between Anglophone and Francophone Intersectionality, Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice, 38, 1, 2017, p. 125-137.

- Alexandre Baril, “Docteur, suis-je un anglophone enfermé dans un corps de francophone?” Une analyse intersectionnelle de la temporalité de trans-crip-tion dans des sociétés capacitistes, cisnormatives et anglonormatives, Numéro : Handicap et cultures francophones, Canadian Journal of Disability Studies, 6, 2, 2017, p. 16-44.

- Alexandre Baril, “Doctor, Am I an Anglophone Trapped in a Francophone Body?” An Intersectional Analysis of Trans-crip-t Time in Ableist, Cisnormative, Anglonormative Societies, Journal of Literary & Cultural Disability Studies, 10, 2, 2016, p. 155-172.

- Alexandre Baril, Francophone Trans/Feminisms: Absence, Silence, Emergence, TSQ: Transgender Studies Quarterly, 3, 1/2, 2016, p. 40-47.

- Alexandre Baril, “How Dare You Pretend to Be Disabled?” The Discounting of Transabled People and their Claims in Disability Movements and Studies, Disability & Society, 30, 5, 2015, p. 689-703.

- Alexandre Baril, Needing to Acquire a Physical Impairment/Disability: (Re)thinking the Connections Between Trans and Disability Studies Through Transability, Hypatia: Journal of Feminist Philosophy, 30, 1, 2015, p. 30-48.

- Alexandre Baril, Transness as Debility: Rethinking Intersections Between Trans and Disabled Embodiments, Feminist Review, 111, 2015, p. 59-74.

- Alexandre Baril, Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes des transidentités, Recherches féministes, 28, 2, 2015, p. 121-141.

- Alexandre Baril et K. Trevenen, Exploring Ableism and Cisnormativity in the Conceptualization of Identity and Sexuality “Disorders”, Annual Review of Critical Psychology, 11, 2014, p. 389-416.

- Alexandre Baril et K. Trevenen, Des transformations “extrêmes” : le cas de l’acquisition volontaire de handicaps pour (re)penser les solidarités entre les mouvements sociaux, Recherches féministes, 27, 1, 2014, p. 49-67.

- Alexandre Baril, Quelle place pour les femmes trans au sein des mouvements féministes?, Spirale, 247, Hiver, 2014, p. 39-41.

- Alexandre Baril, La normativité corporelle sous le bistouri, Thèse (Ph.D.), Institut d'études des femmes, Université d'Ottawa, 485 pages., Nov 13, 2013.

- Alexandre Baril, Transsexualité et privilèges masculins : fiction ou réalité?, dans L. Chamberland, B. Frank et J.L. Ristock (dir.). Diversité sexuelle et constructions de genre, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 263-295.

- Alexandre Baril, De la construction du genre à la construction du “sexe” : les thèses féministes postmodernes dans l’œuvre de Judith Butler, Recherches féministes, 20, 2, 2007, p. 61-90.

Références

Pages personnelles d'Alexandre Baril

- « Membre : Alexandre Baril », sur uottawa.ca (consulté le )

- « Curriculum Vitae Alexandre Baril », sur Academia.edu (consulté le )

- « Alexandre Baril », sur academia.edu (consulté le )

Publications d'Alexandre Baril

- Baril, A. (2018). « Les personnes suicidaires peuvent-elles parler? Théoriser l’oppression suicidiste à partir d’un modèle socio-subjectif du handicap », Numéro : Prise en charge du suicide : entre crime, troubles mentaux et droit à mourir, Criminologie, 51, 2, p. 189-212.

- Baril, A. (2018). « Hommes trans et handicapés : une analyse croisée du cisgenrisme et du capacitisme », Numéro spécial : Sexualité et handicap : une approche par les sciences sociales, Genre, Sexualité & Société, 19, p. 1-26.

- Baril, A. (2017). « The Somatechnologies of Canada’s Medical Assistance in Dying Law: LGBTQ Discourses on Suicide and the Injunction to Live », Numéro : Sexuality in Canada, Somatechnics, 7, 2, p. 201-217.

- Baril, A. (2015). « Needing to Acquire a Physical Impairment/Disability: (Re)thinking the Connections Between Trans and Disability Studies Through Transability », Numéro : New Conversations in Feminist Disability Studies, Hypatia: Journal of Feminist Philosophy, 30, 1, p. 30-48.

- Baril, A. (2018). « Société de l’aveu, cis-tème de l’aveu : Repenser le consentement à la lumière de la diffusion d’images intimes de personnes trans* dans les médias », GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités, 5.

- Baril, A. (2007). « De la construction du genre à la construction du “sexe” : les thèses féministes postmodernes dans l’œuvre de Judith Butler », Recherches féministes, 20, 2, p. 61-90.

- Baril, A. (2009). « Judith Butler et le Nous femmes : la critique des catégories identitaires implique-t-elle leur réfutation? » Cahiers de l’IREF, Colloque Faut-il réfuter le Nous femmes pour être féministe au XXIe siècle ? tenu lors du 76e Congrès de l’Acfas le 6 mai 2008, 19, Montréal, p. 65-92.

- Baril, A. (2017). « Briser le plafond de verre pour les personnes trans! », Éditorial publié dans l’édition QC du HuffPost, The Huffington Post, 20 novembre.

- Baril, A. (2009). « Transsexualité et privilèges masculins : fiction ou réalité? », dans L. Chamberland, B. Frank et J.L. Ristock (dir.). Diversité sexuelle et constructions de genre, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 263-295.

- Baril, Alexandre (2013). La normativité corporelle sous le bistouri: (re)penser l’intersectionnalité et les solidarités entre les études féministes, trans et sur le handicap à travers la transsexualité et la transcapacité, Thèse (Ph.D.), Institut d'études des femmes, Université d'Ottawa, 485 pages.

- Baril, Alexandre (2018) « Théories et concepts en études trans », Atelier non mixte trans, Powerpoint, Document inédit, Université du Québec à Montréal, 6 avril.

- Baril, A. (2015) « La transitude comme handicap : théoriser les intersections entre les identités trans et handicapées », Colloque Une société en transition : l’émergence des recherches et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones contemporains, 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Université du Québec à Montréal.

- Baril, A. (2016). « Cinq bonnes raisons d’être transactiviste », Reportage pour l’émission Top 5, TFO, 13 janvier 2016.

- Baril, A. (2017). « Temporalité trans : identité de genre, temps transitoire et éthique médiatique », Numéro : Âges de vie, genre et temporalités sociales, Enfances, familles, générations : Revue internationale, 27.

- Baril, A. (2017). « Trouble dans l’identité de genre : le transféminisme et la subversion de l’identité cisgenre. Une analyse de la sous-représentation des personnes trans* professeur-es dans les universités canadiennes », Numéro : Le renouveau du féminisme dans la philosophie francophone : redécouverte et nouveaux horizons, Philosophiques : la revue de la Société de Philosophie du Québec, 44, 2, p. 285-317.

Contexte politique et scientifique

- Serano, Julia (2007). Whipping Girl. A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity, Berkeley, Seal Press, 390 pages.

- Bauer, Greta R. et al. (2009). «“I Don't Think This Is Theoretical; This Is Our Lives”: How Erasure Impacts Health Care for Transgender People», The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, vol. 20, no. 5, p. 348-361.

- Koyama, E. (2009). « The Transfeminist Manifesto », Document disponible à l’adresse www.eminism.org

- McRuer, R. (2006). Crip theory : Cultural signs of queerness and disability. New York, NY : New York University Press.

Autres références

- Gagnon, C.-A. (2017). « Défendre la diversité : Alexandre Baril », Personnalité de la semaine Radio-Canada/Le Droit, Le Droit, 4 décembre.

- Gabrielle Manzano, « Les cis clubs existent aussi », sur Tonpetitlook, (consulté le )

- La rédaction, « Conférence d’Alexandre Baril: où loge le queer ? », sur Etre en ligne, (consulté le )

- Mathilde Jost, « Canada : le sexe « X » ou le nouveau genre des transgenres », sur Le journal International, (consulté le )

- (en) Ian Austen, « Canada Moves to Ban Discrimination Against Transgender People », sur NY Times, (consulté le )

- (en) Matthew Pearson, « A transcendent moment? Transgender Canadians know battle against discrimination far from over », sur Ottawa Citizen, (consulté le )

- « Interview avec Alexandre Baril », Interview filmée dans le cadre de l’émission « Les matins d’ici », Le Téléjournal Ottawa-Gatineau, Radio-Canada, 4 décembre 2017.

- Clark Pignedoli et Maxime Faddoul, « Recherches sur la transitude au Québec : entre absence et exploitation des savoirs trans », Genre, sexualité & société, no 22, (ISSN 2104-3736, DOI 10.4000/gss.5759, lire en ligne, consulté le )

- «Un "plafond de verre" empêche la mobilité professionnelle ascendante des personnes trans expertes en théories trans et en études de genre, ce qui réduit significativement leurs chances d’être embauchées sur des postes permanents. Baril affirme à ce sujet que "l'engouement pour les réalités trans pourrait laisser croire que le nombre de personnes trans spécialistes des études trans dans les universités canadiennes se multiplie. Or ce n’est pas le cas. Malgré la multiplication de personnes trans diplômées expertes de ces enjeux, il semble que les départements ne soient pas prêts à les embaucher » (Baril, 2017b, s.p.). [...] Alexandre Baril a démontré que "les travaux qui se multiplient au Canada en études trans* sont majoritairement réalisés par des professeur·e·s chercheur·e·s cis"», alors même que les trans diplômés travaillant sur ces sujets sont de plus nombreux, Clark Pignedoli et Maxime Faddoul, « Recherches sur la transitude au Québec : entre absence et exploitation des savoirs trans », Genre, sexualité & société, no 22, (ISSN 2104-3736, DOI 10.4000/gss.5759, lire en ligne, consulté le )

- Vachet, B. (2017). Interviewé et cité dans l’article : « Alexandre Baril trace la voie de la reconnaissance transgenre francophone », #ONFR TFO 25 novembre.

- « Personnalité de la semaine Radio-Canada / Le Droit : Alexandre Baril », Émission « Les matins d’ici », Interviewé par Philippe Marcoux, ICI Radio-Canada Première Ottawa-Gatineau, 4 décembre, (10 minutes).

- Mickael Enriquez (2013). Un mouvement trans au Québec? Dynamiques d’une militance émergente, Université du Québec à Montréal, Mémoire de maîtrise en sociologie.

- «Alexandre Baril and Chantal Maillé's intersectional scholarship is thus among some of the most important and necessary to emerge in Quebec since the turn of the new millenium. their work is a promising springboard from which to begin to reassess the importance of an intersectional understanding of minority and racial issues and stakes within Quebec's plural society», (en) Marie Carrière, Cautiously Hopeful: Metafeminist Practices in Canada, McGill-Queen's Press - MQUP, (ISBN 978-0-2280-0435-6, [https://books.google.fr/books?id=reHoDwAAQBAJ&pg=PT44&lpg=PT44&dq=marie+carri%C3%A8re+Baril+and+Maill%C3%A9&source=bl&ots=gDVzrgStJ3&sig=ACfU3U0DhScdXnSeqvhuS01XSOisuafzMw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj-gOPp6_vtAhUCahQKHY6SBj0Q6AEwAnoECAEQAg#v=onepage&q=marie%20carri%C3%A8re%20Baril%20and%20Maill%C3%A9&f=false), p.46-47.]

- «Si la conceptualisation de la transphobie permet de révéler son caractère systémique, d’autres auteurs ont choisi de développer de nouvelles notions, comme la «cis(genre)normativité» (Bauer et al., 2009; Baril, 2009). En effet, selon Alexandre Baril, théoricien trans québécois, les néologismes cisgenres et cissexuels désignent les personnes dont le genre et le sexe correspondent au sexe qui leur a été assigné à la naissance», Enriquez, M. C. (2013). «La contestation des politiques de changement d’identité de genre par les militantes et militants trans québécois». Lien social et Politiques,(69), 181–196, lire en ligne

- Enriquez, M. C. (2013). «La contestation des politiques de changement d’identitéde genre par les militantes et militants trans québécois». Lien social et Politiques,(69), 181–196, lire en ligne

- (en) Benjamin Zimmer, Jane Solomon, Charles E. Carson, « Among the New Words », American Speech, , p. 470-496 (DOI 10.1215/00031283-2908233, lire en ligne)

- Mickael Chacha Enriquez, « La contestation des politiques de changement d’identité de genre par les militantes et militants trans québécois », Lien social et Politiques, , p. 181-196 (DOI 10.7202/1016491ar, lire en ligne)

- Sklaerenn Le Gallo et Mélanie Millette, « Se positionner comme chercheuses au prisme des luttes intersectionnelles : décentrer la notion d’allié.e pour prendre en compte les personnes concernées », Genre, sexualité & société, (DOI 10.4000/gss.6006, lire en ligne)

- Cha Prieur, « Les violences envers les personnes trans* à l'université. Des conséquences sur la santé mentale aux pistes pour s’en sortir. », Genre, sexualité & société, (DOI 10.4000/gss.5726, lire en ligne)

- Billy Hébert, Line Chamberland et Mickaël Chacha Enriquez, Aide aux Trans du Québec, Mieux intervenir auprès des aîné.e.s trans: Rapport de recherche, Montréal, Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal, , 146 p. (lire en ligne)

- «Alexandre Baril, professeur à l'Université d'Ottawa, a écrit sa thèse sur le transcapacitisme, il est aussi celui qui a nommé ce phénomène en français», Janique LeBlanc « Le transcapacitisme, ce besoin d'acquérir un handicap | Balados, livres audio », sur Radio-Canada (consulté le )

- (en) Sarah Boesveld, « Becoming disabled by choice, not chance: 'Transabled' people feel like impostors in their fully working bodies », sur National Post, (consulté le )

- (en) Damien W. Riggs et Clare Bartholomaeus, The Disability and Diagnosis Nexus: Transgender Men Navigating Mental Health Care Services dans Disability and Masculinities: Corporeality, Pedagogy and the Critique of Otherness, Cassandra Loeser, Vicki Crowley et Barbara Pini, London: Macmillan Publishers Ltd., , 237 pages

- (en) Eunjung Kim, Curative Violence, Duke University Press, 312 p. (lire en ligne), p. 12-13

- (en) Alan Santinele Martino, « Cripping sexualities: An analytic review of theoretical and empirical writing on the intersection of disabilities and sexualities », Sociology Compass, , p. 1-15 (DOI 10.1111/soc4.12471)

- (en) « Critical Disability Theory », Stanford Encyclopedia of Philosophy, (lire en ligne)

- Eli Clare. Brilliant Imperfection Grappling with Cure, Durham and London : Duke University Press, 2017, 209 p

- « Transitude » est «un concept forgé par Baril en 2014» selon D. Medico et I. Wallach, Denise Medico et Isabelle Wallach, « Nécropolitique, finitude et genres trans », Frontières, vol. 31, no 2, (ISSN 1180-3479 et 1916-0976, DOI 10.7202/1070332ar, lire en ligne, consulté le )

- Marc Simard, « Assignée garçon à la naissance », Le Mouton Noir, (lire en ligne)

- Sophie Labelle, « Assignée garçon » (consulté le )

- « Le concept de transitude est repris par Karine Espineira» dans son texte « Transitude : pratiques et effets des réassignations post-mortem » (en 2020), selon D. Medico et I. Wallach, Denise Medico et Isabelle Wallach, « Nécropolitique, finitude et genres trans », Frontières, vol. 31, no 2, (ISSN 1180-3479 et 1916-0976, DOI 10.7202/1070332ar, lire en ligne, consulté le )

- Jemma Tosh, Psychology and Gender Dysphoria: Feminist and Transgender Perspectives, London and New York, Routledge, , 168 p.

- S. J. Langer, Theorizing Transgender Identity for Clinical Practice: A New Model for Understanding Gender., London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers.,

- (en) Alexandre Baril, « Suicidism: A new theoretical framework to conceptualize suicide from an anti-oppressive perspective », DSQ: Disability Studies Quarterly, vol. 40, 3, (lire en ligne)

- (en) Grace Wedlake, « Complicating Theory through Practice: Affirming the Right to Die for Suicidal People », Canadian Journal of Disability Studies, vol. 9, 4, (DOI 10.15353/cjds.v9i4.670)

- Florence Ashley, « La couverture médiatique des réalités trans: il y a place à amélioration », sur quebec.huffingtonpost.ca/, (consulté le )

- Florence Ashley, « Expertise cisgenre et témoignage transgenre: aller au-delà des clichés », sur quebec.huffingtonpost.ca/, (consulté le )

- « Le professeur Alexandre Baril remporte le Prix francophone Tanis Doe de la CDSA-ACÉH pour les études sur le handicap et la culture », sur School of Social Work (consulté le )

- « Personnalité de la semaine Radio-Canada / Le Droit : Alexandre Baril », sur Ici radio-canada, (consulté le )

- « Alexandre Baril - 4 décembre », sur Première 90.7 Ottawa-Gatiineau, (consulté le )

- Charles-Antoine Gagnon, « Défendre la diversité », sur Le droit, (consulté le )

- « Défendre la diversité », sur ledroit.com (consulté le )

- « Alexandre Baril trace la voie de la reconnaissance transgenre francophone », sur tfo.org (consulté le )

Bibliographie

- Gagnon, C.-A. (2017). « Défendre la diversité : Alexandre Baril », Personnalité de la semaine Radio-Canada/Le Droit, Le Droit, 4 décembre.

- (en) Marie Carrière, Cautiously Hopeful: Metafeminist Practices in Canada, McGill-Queen's Press - MQUP, (ISBN 978-0-2280-0435-6, lire en ligne), p.44-45.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Google Scholar

- (en) Dimensions

- (en) ORCID