Adulis

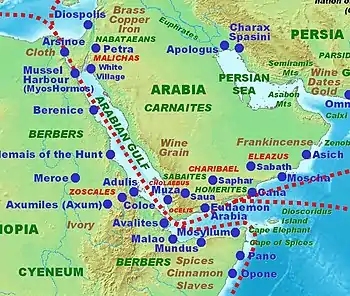

Adulis ou Adoulis est un site archéologique d’Érythrée, à environ 40 kilomètres au sud du port de Massaoua, sur la côte de la mer Rouge dans le golfe de Zula. C’était le principal port du royaume d'Aksoum. Le port est nommé en grec « Ἀδούλη » chez Ptolémée, « Ἄδουλις » chez Étienne de Byzance; c’est une escale importante, mentionnée dans Le Périple de la mer Érythrée, sur la route maritime des épices, de l'encens et des pierres précieuses entre l’Empire byzantin, la côte orientale de l’Afrique et l’Inde.

Sources écrites

La première mention d'Adulis se trouve au Ier siècle avec Pline l'Ancien selon qui la ville aurait été fondée par des esclaves fugitifs égyptiens[1]. La ville est décrite vers la même époque dans Le Périple de la mer Érythrée, qui évoque notamment son rôle dans le commerce d’ivoire[2]. Claude Ptolémée, au IIe siècle, semble parler des Adulitae comme d'une entité indépendante[3].

Cosmas Indicopleustès vers 520 rapporte une inscription connue comme le Monumentum Adulitanum (en) qui regroupe deux documents du IIIe siècle[3]. Le premier est écrit durant la 27e année du règne d'un roi aksoumite non-identifié et vante ses victoires au sud et au nord d'Aksoum. Le second évoque les succès militaires de Ptolémée III (247-222 av. J.-C.) obtenus avec des éléphants de guerre capturés dans la région[2].

Une œuvre du IVe siècle, traditionnellement attribuée à Palladius de Galatie, mentionne le voyage de l'auteur en Inde afin de découvrir la philosophie brahmane, accompagné sur une partie de son trajet par un certain Musse ou Moïse, évêque d'Adulis[3].

Un site privilégié

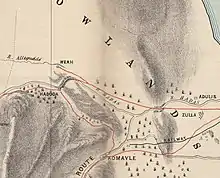

Adoulis se situe au pied des versants orientaux des hauts-plateaux du Tigray sur la côte érythréenne de la mer Rouge, dans le golfe de Zula. Les cours d'eau consécutifs aux pluies de mousson constituent un bassin versant de grande étendue, plus de 2 000 km2[4]. Ils se rejoignent approximativement vers le village de Hedele puis les concentre vers la plaine de Wi'a, barrée à l’est par une étroite barrière rocheuse percée d’un défilé sinueux (voir la carte de H. St. Clair Wilkins de 1870). C’est à sa sortie qu’ont été installées les deux prises d’eau originelles qui disparaissent désormais sous une digue moderne, l’une associée à l’oasis nord et l’autre à son symétrique méridional, de part et d’autre de la vallée, reconnues par Jean-François Breton dès 2007[5].

Du côté méridional, sur la rive droite du fleuve se trouve une prise d’eau à une cinquantaine de mètres au sud de la précédente. Cette prise se poursuit par un canal taillé dans le rocher, large de 3 m au maximum, dominant le cours ancien du fleuve de près de 3 m ; à une époque récente, quelques vannes à portes coulissantes et bassins en béton y ont été construits. À près de 250 m d’un tracé plutôt convexe, ce canal, marquant un coude brusque muni d’un trop-plein (associé probablement à un canal), s’oriente alors vers le sud-est. Plus au sud-est encore, le canal principal d’alimentation, accroché au relief, domine la plaine de 1 à 2 m seulement, puis disparaît ensuite dans le lit récent du fleuve.

Du côté nord, à l’est de la digue, on peut observer un canal taillé dans le rocher, large de 6 à 7 m, au fond ensablé. Ce canal suit tout d’abord un tracé assez rectiligne sur 200 m de long environ (direction est-nord-est), puis débouche sur un répartiteur de forme ovale aménagé dans le rocher. De là, un canal secondaire se dirige vers le nord-est, vers l’actuel village d’Afta, tandis que le canal principal oblique vers le sud-est ; quelques ouvrages en béton y ont été récemment édifiés.

Il est malaisé de suivre sur le terrain le tracé des canaux antiques tant le sable recouvre parfois de vastes étendues, le recours aux photographies satellite[6] étant alors d’une grande utilité.

Dans l’oasis nord, à partir du répartiteur ovale, on repère bien une branche secondaire orientée vers le nord-est desservant la zone entourant le village d’Afta. À partir de ce même répartiteur, le canal taillé dans le rocher se divise en différents canaux partant en direction de l’est. Le canal principal suit un tracé rectiligne sur 500 m environ jusqu’à un répartiteur tripartite, desservant au nord une branche menant au site d’Adoulis, à l’est une branche rectiligne, orientée est- ouest, et vers le sud-est une dernière branche partiellement remaniée vers 2005. Le site d’Adoulis se trouve ainsi au milieu de ses champs irrigués[7] (coordonnées : 15°15’ 45 / 39°39’36), un peu au nord d’un canal, à environ 25 mètres d’altitude. Il est malaisé d’estimer la totalité de la superficie cultivée, toutefois, sur la base de photographies aériennes, la superficie des champs autour et à l’est de Adoulis serait de 6 km2 et des champs au nord-ouest (vers Afta) de 4 km2, soit un total de 10 km2 ou un millier d’hectares environ.

Du côté méridional, le canal principal d’amenée suit un tracé sinueux puis se divise en de nombreux canaux secondaires, orientés ouest-est, dont le tracé se suit aisément jusqu’aux premiers éléments de relief, bordant ainsi l’oasis à l’est. C’est là que se trouve l’essentiel des champs antiques (au moins visibles de nos jours) sur une superficie estimée à 4,5/5 km2. La double oasis d’Adoulis totaliserait ainsi 1500 à 1 600 hectares dans sa plus grande superficie.

La principale question consiste en la datation de la conception de ce système d’irrigation. Serait-elle contemporaine de l’époque ptolémaïque[8] (IIIe siècle av. J.-C.)- la période la plus ancienne attestée sur le site- ou de la période sabéenne (vers les VIIIe – VIIe siècles av. J.-C.) comme certains éléments permettent de le suggérer[9] ? En Arabie du Sud antique (le Yémen) les Sabéens savent irriguer leurs champs selon un double système de prises d’eau de part et d’autre d’un fleuve, notamment à Ma’rib (Marib)[10], dès le premier millénaire avant notre ère.

Cette dernière hypothèse ne semble pas en contradiction avec les rares éléments d’un matériel daté de la première moitié du 1er millénaire, bien qu’ils ne constituent pas un élément de datation fiable. Ces faits souligneraient l’importance d’un établissement permanent à Adoulis et expliquerait peut-être la présence de groupes de Sabéens, des agriculteurs installés sur place, et non pas seulement des marchands ou immigrants de passage, au départ des routes menant vers Yeha[11] ou vers Axoum.

Sources archéologiques

Adulis fut un des premiers sites aksoumites à faire l'objet de fouilles, à l'occasion d'une campagne française dirigée par Vignaud et Petit qui effectuèrent un premier repérage en 1840, et préparèrent un plan comportant la localisation de structures identifiées comme des temples. En 1868, des émissaires du baron Robert Napier en campagne militaire contre Théodoros II d'Éthiopie visitèrent Adulis et mirent au jour plusieurs bâtiments, et notamment les fondations d'une église rappelant l'architecture byzantine.

Les premières fouilles scientifiques eurent lieu lors d'une expédition allemande en 1906 supervisée par R. Sundström, sur la section nord du site et découvrirent une large structure baptisée «palais d’Adulés». L'Italien Roberto Paribeni effectua des fouilles la même année et identifia des structures similaires, et aussi un grand nombre d'habitations ordinaires.

Les campagnes suivantes eurent lieu en 1961 et 1962, lorsque l'institut éthiopien d'archéologie coordonna une expédition menée par Francis Anfray. En deux campagnes, Francis Anfray mit au jour 22 locaux (ou pièces) associés à de petites cours, appartenant à des constructions à caractère domestique. Il reconnaît que cet ensemble dégagé n’est pas « le plus représentatif de l’architecture axoumite » et même de qualité médiocre. Toutefois la grande quantité de céramique (vases, amphores côtelées de Gaza, lampes à huile, etc.) et le grand nombre de monnaies dont trois en or d’Ethazas, éclairent, de façon nouvelle, l’importance économique d’Adoulis.

La brève remarque de Francis Anfray, selon laquelle la vie des établissements d’Adoulis et de Matarâ, reposait sur « une base agricole et pastorale »[12], ne semble pas avoir été éclairée par ses fouilles. Adoulis, ville semble-t-il d’importance moyenne ne pouvait vivre des importations irrégulières de produits agricoles, de luxe pour la plupart, tels qu’ils sont mentionnés dans le « Périple de la mer Érythrée ».

Ces fouilles ont permis de trouver également de nombreuses monnaies aksoumites, des marbres importés de l'empire byzantin, des poteries romaines ou syriennes.

À la suite de l'indépendance de l'Érythrée, le Musée national d'Érythrée (en) (Asmara, 1992) a demandé au gouvernement éthiopien de restituer ces objets. À ce jour, cette requête n'a pas été satisfaite, dans un contexte toujours tendu entre les deux pays[13].

En 2004-2005, une mission archéologique de l’Université de Southampton entreprit une étude géomorphologique détaillée des rivages autour d’Adoulis dans le golfe de Zula. Selon elle, si Adoulis, était beaucoup plus proche du rivage que de nos jours, la ville n’était pas proprement dite un « port »[14]. Selon leurs travaux, Adoulis disposait de deux ports, le premier, en fait un simple mouillage au pied des collines de Galala[15], probablement l’île de Diodore (Diodorus) mentionnée dans le Périple de la mer Erythrée : le second, sur l’ïle d’Orienê, de nos jours l’île de Dese, pourvue d’un lagon pouvant accueillir à une date postérieure de plus gros bateaux. Installer un double port, en fonction des vents, n’est pas une singularité d’Adoulis, Bérénice (Berenike), Aden, Bir Ali (l’antique Qanî), etc en font aussi état .

En 2017, l’Institut Pontifical d’Archéologie Chrétienne (PIAC), avec la coordination du Centre de Recherches sur le Désert Oriental (Ce.R.D.O.), entreprit un nouveau programme de fouilles à Adoulis.

Trois églises ont été partiellement fouillées à ce jour. L’église orientale, de 26 m sur 18 m, probablement épiscopale, comporte au centre un cercle de huit piliers supportant, à l’origine, une coupole, et une sacristie avec un baptistère[16]. Sa coupole d’environ 8 m de diamètre, d’influence byzantine, serait le seul exemple axoumite connu. L’église du centre-est, attribuée au VIe siècle, par les militaires britanniques en 1868, la plus vaste de toutes (30 m sur 20 m) comporte une nef et deux bas-côtés[17]. Plusieurs phases de construction ont été relevées, et au VII° s. après son abandon, quelques sépultures islamiques y ont été aménagées. Enfin, l’église méridionale que l’archéologue Roberto Paribeni dénommait « Ara di Solis » pourrait être un édifice païen du IVe siècle sur lequel est édifiée une église du VIe siècle.

En conclusion, ces églises confirment la christianisation profonde, à partir d’Axoum, de la côte occidentale de la mer Rouge au VIe siècle.

Histoire

.jpg.webp)

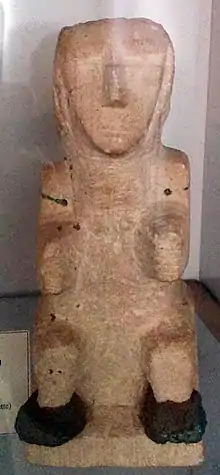

Durant le Ier millénaire avant notre ère, Adulis semble intégré dans un ensemble culturel «afro-arabe» qui s'étendait dans la mer Rouge depuis les plateaux érythréens jusqu'au-delà d'Aden[3]. Des navires grecs le fréquentaient peut-être au VIIe siècle avant notre ère[3].

Le contrôle d'Adulis a permis à Aksoum de devenir la puissance prédominante en mer Rouge[2]. Il entretenait des relations avec l'Inde, l'Arabie méridionale, les empires romain et byzantin[3]. Le port a servi de point d'appui pour Ella Asbeha (Kaleb) lors de son invasion du royaume himyarite de Yusuf Asar Yathar (Dhu Nuwas) vers 520, ainsi que pour des raids vers des ports arabes[18] ; le dernier en 702 fut marqué par l'occupation du port de Djeddah[18].

La prise du port d'Adulis par les premiers musulmans mit un terme aux ambitions maritimes du royaume d'Aksoum et contribua à l'isoler de l'Empire byzantin et de ses autres alliés historiques. Une destruction de la ville en 640 par une expédition arabe n'est cependant pas démontrée[3]. L'archéologie témoigne cependant à cette période de nombreux épisodes de violence[18].

Les dernières années d'Adulés sont très mal connues. Quelques rares écrits musulmans mentionnent Adulis et le proche archipel des Dahlak comme des terres d'exils, alors que certains indices suggèrent qu'Aksoum maintint un accès maritime, toutefois amoindri, sa puissance navale déclinant progressivement.

Le site antique d'Adulis est situé à proximité de la ville actuelle de Zula[2].

Notes et références

- Histoire naturelle, 6.34 [lire en ligne].

- Pierre Schneider et al., chap. 3 « L'Afrique antique, de Carthage à Aksoum », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1).

- Encyclopædia Æthiopica.

- (en) Mesfin Woldemariam, An Introductory Geography of Ethiopia, Addis-Ababa, Addis Abeba: M. Wolde-Mariam B. Selam, , 215 p.

- Jean-Francois Breton, « Les deux jardins d'Adulis », In Kaiserlichem Auftrag. Die Deutsche Aksum-Expedition 1906 unter Enno Littman, FAAK, Band 3.3, , p. 391-402

- (en) Peacock David, The Ancient Red Sea Port of Adulis, Eritrea. Results of the Eritro-British Expedition, 2004-2005., Oxford, UK, Oxbow Books, , 145 p. (ISBN 978-1-84217-308-4), p. 40

- Peter R. Schmidt (editor), The Archaeology of Ancient Eritrea, Trenton, NJ, The Red Sea Press, Inc., , 469 p. (ISBN 1-56902-284-4), p. 305-308

- Roberto Paribeni, « Ricerche nel luogo dell'antica Adulis (Colonia Eritrea) », Monumenti Antichi, pubblicati per cura della Accademia di Lincei, , col. 437-572

- Manzo Andrea, « Adulis before Aksum? Possible 2nd and 1rst Millenium B.C. Evidence from the Site of the Ancient Port », Annali dell'Università degli Studi di Napoli vol. 70, n° 1, , p. 29-42

- Burkhard Vogt, « Ma'rib: capitale de Saba' », Yémen au pays de la reine de Saba, Exposition présentée à l'Institut du monde arabe, , p. 107-109

- (all) Iris Gerlach, « Neue Forschungen zur äthio-sabäischen Kultur », In Kaiserlichem Auftrag. Die Deustche Aksum-Expedition 1906 unter Enno Littmann, Band 3.3. Reichert Verlag Wiesbaden., , p. 355-390

- Francis Anfray, Recherches archéologiques à Adoulis (Erythrée), Toulouse, Presses Universitaires du Midi, , 115 p. (ISBN 978-2-8107-0466-8), p. 24

- (en) « Eritrea wants artefacts back », News 24, (lire en ligne, consulté le )

- (en) David Peacock, The Ancient Red Sea Port of Adulis. eritrea, Oxford., Oxbow Books, , 145 p. (ISBN 978-1-84217-308-4), p. 39-43

- (en) David Peacock, The Ancient Port of Adulis. Eritrea, Oxford, Oxbow Books, , 145 p. (ISBN 978-1-84217-308-4), p. 33-38

- (it) Gabriele Castiglia, « In Adule, Aethiopum Urbs Maritima », Antiquité tardive.Revue Internationale d'Histoire et d'Archéologie, tome 26, , p. 333-336

- (it) Gabriele Castaglia, « La Cristianizzazione di Adulis (Eritrea) e del Regno Aksumita. Nuovi Dati dal Corno d'Africa d' Età tardo antica », Rendiconti, vol. XCI, 2018-2019, , p. 110-118

- Marie-Laure Derat et al., chap. 9 « L'Éthiopie chrétienne et islamique », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1).

Bibliographie

- Rodolfo Fattovich et Stuart Munro-Hay, s. v. «Adulis», Encyclopaedia Aethiopica, vol. A-C, Wiesbaden, Harrassowitz, 2003, p. 104-105

- Glen Bowersock (en), Le Trône d'Adoulis. Les guerres de la mer Rouge à la veille de l'Islam, Albin Michel, 2014, 208 p.

- Maurice Sartre, Le Bateau de Palmyre. Quand les mondes anciens se rencontraient, Tallandier, 2021 (ISBN 979-10-210-4683-2)