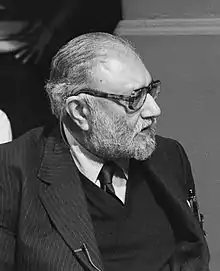

Abdus Salam

Muhammad Abdus Salam[4], né le à Jhang Sadar, Inde (aujourd'hui au Pakistan) et mort le , est un physicien pakistanais surtout connu pour ses travaux sur l'interaction électrofaible, synthèse de l'électromagnétisme et de l'interaction faible. Il est co-lauréat avec Sheldon Glashow et Steven Weinberg du prix Nobel de physique 1979[5].

| Naissance |

Jhang Sadar (Inde) |

|---|---|

| Décès |

Oxford (Angleterre) |

| Nationalité |

|

| Conjoint |

Amtul Hafiz Bégum Louise Johnson |

| Domaines | Physique |

|---|---|

| Institutions |

SUPARCO Pakistan Atomic Energy Commission |

| Diplôme |

Université du Pendjab St John's College |

| Directeur de thèse |

Nicholas Kemmer[1] Paul Matthews[2] |

| Influencé par | Paul Dirac[3] |

| A influencé |

Riazuddin Fayyazuddin |

| Renommé pour |

Programme spatial pakistanais Interaction électrofaible |

| Distinctions |

Prix Smith (1950) Prix Adams (1958) Prix Nobel de physique (1979) |

Il étudie au Government College (en) à Lahore. Titulaire d'une bourse pour la Grande-Bretagne, il décroche en 1952 un doctorat en mathématiques et en physique de l'université de Cambridge. Il enseigne dans ces établissements, puis en 1957, est professeur de physique théorique à l'Imperial College de Londres. En 1964, il devient directeur du Centre international de physique théorique de Trieste, nouvellement créé. Cette même année, il est lauréat de la médaille Hughes.

Biographie

Éducation

Muhammad Abdus Salam est le fils d’un fonctionnaire du Département de l'Éducation dans un district de modestes agriculteurs. Sa famille a une longue tradition de piété et d'éducation.

À l'âge de 14 ans, il obtient les meilleures notes jamais enregistrées pour l'examen d'entrée à l'université du Pendjab[6]. Cela lui permet d'obtenir une bourse d'études à l'école gouvernementale, université du Pendjab, à Lahore. Au même âge, il y publie son étude sur Srinivasa Ramanujan. Il reçoit son master à l'âge de 20 ans, en 1946. La même année, il obtient une bourse d'études pour le St John's College à Cambridge, où il termine en 1949 son BA avec les honneurs de première classe dans deux disciplines, les mathématiques et la physique. L'année suivante, il reçoit le prix Smith de l'université de Cambridge pour la plus importante contribution pré-doctorale en physique.

Il obtient son Ph.D. en physique théorique à Cambridge. Sa thèse doctorale est une étude fondamentale en électrodynamique quantique[7]. Ses travaux, publiés en 1951, le rendent internationalement célèbre et lui confèrent le prix Adams.

Carrière

La même année, il retourne au Government College de Lahore en tant que chef de département de mathématiques à l’université de Penjab. En 1953, il revient à Cambridge pour enseigner l’électromagnétisme et la mécanique quantique au St John’s College.

En 1957, il obtient la chaire de physique théorique à l'Imperial College London, où il anime, avec Paul Matthews (en), une équipe de recherche en physique des particules. Il y demeure jusqu'à sa retraite. En 1959, à l'âge de 33 ans , il devient le plus jeune membre de la Royal Society.

En 1959, Salam et Glashow postulent l’existence d’une nouvelle particule, le boson Z0 , qui ne sera découverte qu’en 1983[8].

Durant les années 1960, Abdus Salam joue un rôle important dans l'établissement de la Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC), l'agence de recherche nucléaire du Pakistan, et de la Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO), l'agence spatiale pakistanaise créée en 1961 sur ordre du président Muhammad Ayub Khan, dont il est le premier directeur.

Il participe aussi à la création de cinq écoles supérieures des sciences afin d'améliorer l'éducation scientifique au Pakistan. Il fonde et dirige l’International Centre for Theoretical Physics (ICTP) de Trieste, en Italie, de 1964 à . Le centre a été renommé Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics en son honneur.

En 1967, avec Steven Weinberg, Abdus Salam propose une théorie permettant d'unifier les interactions électromagnétique et faible entre particules élémentaires, théorie qui sera confirmée par l'expérience. Pour ce travail, Abdus Salam, Sheldon Glashow et Steven Weinberg recevront le prix Nobel de physique 1979 « pour leurs contributions à la théorie unifiée des interactions faible et électromagnétique entre les particules élémentaires, incluant entre autres la prédiction du courant neutre faible[5] ». Il devient ainsi le premier scientifique musulman à recevoir un prix Nobel.

En 1968, il épouse Louise Johnson (1940-2012), biochimiste et cristallographe britannique, qui sera professeur de biophysique moléculaire à l'université d'Oxford de 1990 à 2007.

En 1998, le gouvernement pakistanais sort un timbre avec son portrait dans une collection intitulée « Scientifiques du Pakistan ». Il devient un membre, de nationalité étrangère, de la Bangladesh Academy of Sciences.

Abdus Salam croyait fermement que la « pensée scientifique est l'héritage commun de l'humanité ». Selon lui, les nations en développement ont besoin de s'aider elles-mêmes, et doivent investir dans leur propres chercheurs pour aider au développement et réduire ainsi le fossé entre le Sud et le Nord. À ce titre, Salam fonda la Third World Academy of Sciences (TWAS, Académie des sciences du Tiers-Monde) et fut un personnage-clé dans la création de par le monde de nombreux centres internationaux consacrés au progrès de la science et de la technologie.

Religion

Abdus Salam était un membre de la communauté ahmadiste[9], et voyait sa foi comme faisant partie intégrante de son travail scientifique. Il écrivit : « Le Saint Coran nous encourage à refléter les vérités des lois de la nature créées par Allah ; cependant, que notre génération ait eu le privilège d'apercevoir une partie de Son Dessein est une récompense et une grâce pour laquelle je présente mes remerciements avec mon humble cœur. »[10]

Pendant son discours pour la réception du prix Nobel de physique, Abdus Salam cita un passage du Coran (Sourate 67, 3-4) puis déclara, à propos de la citation en question : « Ceci, en pratique, est la foi de tous les physiciens ; plus profond nous cherchons, plus grand est notre étonnement, plus grand est notre émerveillement pour ce que nous contemplons[11]. »

En 1974, quand le Parlement du Pakistan déclara la communauté Ahmadiyya comme non musulmane, Abdus Salam quitta le pays pour Londres en signe de protestation.

Mort

Muhammed Abdus Salam meurt le à l'âge de 70 ans à Oxford en Angleterre, des suites d'une longue maladie neurologique, la PSP. Son épouse est décédée en 2012. Son corps fut ramené au Pakistan à Darul Ziafat, où près de 13 000 hommes et femmes lui rendirent hommage. 30 000 personnes assistèrent à ses funérailles.

Il fut enterré dans le cimetière Bahishti Maqbara à Rabwah près de la tombe de ses parents. L'épitaphe sur sa tombe était « Premier Lauréat Nobel Musulman », mais un magistrat local ordonna d'effacer « musulman » à cause de l'adhésion d'Abdus Salam à l'ahmadisme. En conséquence, la nouvelle citation, « Premier Lauréat Nobel », est désormais inadéquate.

Le professeur Abdus Salam fut responsable des premiers travaux de la Commission à l'Énergie Atomique du Pakistan, initiateur des travaux de recherche sur les problèmes des inondations et de la salinité et de travaux de recherche dans l'agriculture. Il joua un rôle crucial dans la PAEC et la SUPARCO, l'Agence spatiale nationale du Pakistan. Il aida des scientifiques et ingénieurs pakistanais à être formés dans le domaine nucléaire.

Legs

Les travaux de Muhammad Abdus Salam laissèrent de nombreuses traces. Il fut au centre des programmes nucléaire, spatial et de missiles pakistanais. En 1998, le gouvernement pakistanais édita un timbre commémoratif en son honneur pour les services rendus en tant que scientifique.

Muhammed d Abdus Salam fut commémoré par la communauté scientifique pakistanaise, dont nombre de ses anciens étudiants. Ils ont été nombreux à témoigner de leur expérience d'élève, dont Ghulam Murtaza (en), professeur de physique plasma au Government College University de Lahore :

« Quand le Dr. Muhammed Salam donnait un cours, le hall était plein et même si le sujet était la physique des particules, son style et son éloquence étaient tels qu'il semblait discuter littérature. Quand il avait fini son cours, les auditeurs explosaient souvent d'applaudissements spontanés et lui donnaient une ovation debout. Des gens de par le monde venaient à l'Imperial College et cherchaient les conseils de Salam. Il écoutait patiemment tout le monde, y compris ceux qui disaient n'importe quoi. Il traitait tout le monde avec respect et compassion et ne dépréciait et n'offensait personne. La force de Dr. Salam était qu'il pouvait filtrer du sable les trésors. »

En , une équipe de scientifiques pakistanais, sous la conduite de Munir Ahmad Khan (en) et Ishfaq Ahmad (en), rencontrèrent Abdus Salam à Oxford en Angleterre. Ishfaq Ahmad, professeur de physique nucléaire à l'université Quaid-i-Azam, se souvient que le « Dr. Abdus Salam était responsable de l'envoi de près de 500 physiciens, mathématiciens et scientifiques du Pakistan pour des Ph.D. dans les meilleures institutions des États-Unis et du Royaume-Uni. »

Munir Ahmad Khan, ingénieur nucléaire pakistanais et ancien président de la PAEC, expliqua :

« Ma dernière rencontre avec Muhammad Abdus Salam eut lieu il y a seulement trois mois. Sa maladie avait pris le dessus et il ne pouvait plus parler. Cependant, il comprit ce que je dis. Je lui ai parlé à propos de la célébration tenue au Pakistan pour son soixante-dixième anniversaire. Il me fixait constamment. Il était plein de louanges. Quand je me suis levé pour partir, il prit ma main pour exprimer ses sentiments comme s'il voulait remercier tous ceux qui avaient dit du bien de lui. Le Dr. Abdus Salam avait un profond amour pour le Pakistan en dépit du fait qu'il fut traité de manière injuste et indifférente par son propre pays. Cela devenait de plus en plus difficile pour lui de venir au Pakistan et le blessait profondément. Maintenant il est finalement rentré à la maison, pour reposer en paix à jamais dans la terre qu'il aimait tant. Que le jour vienne où nous nous lèverons au-dessus de nos préjugés et reconnaitrons et lui rendrons, après sa mort, ce que nous ne pouvions pas quand il était vivant. Nous, Pakistanais, pouvons choisir d'ignorer le Dr. Salam mais le monde entier se souviendra toujours de lui. »

Contributions

Le principal sujet de recherches d'Abdus Salam concernait la physique des particules élémentaires. Ses principales contributions incluent :

- la théorie des neutrinos à deux composantes et la prédiction de l'inévitable violation de la parité dans l'interaction faible ;

- l’unification par la théorie de jauge des interactions faible et électromagnétique, la théorie unificatrice est appelée force « électrofaible »[12], nom donné par Abdus Salam, et qui forme la base du modèle standard en physique des particules ;

- la prédiction de l'existence de courants faibles neutres, des bosons Z et des bosons W avant leur découverte expérimentale ;

- les propriétés de symétrie des particules élémentaires, la symétrie unitaire ;

- la renormalisation des théories sur le méson ;

- la théorie de la gravité et son rôle dans la physique des particules, deux théorie tensorielles de la gravité et de la physique d'Interaction forte ;

- l’unification des forces nucléaires électrofaible et forte, la théorie de la grande unification ;

- la prédiction de la radioactivité-proton ;

- le modèle Pati-Salam, Grande unification ;

- la théorie de la supersymétrie, en particulier la formulation du superespace (en) et du formalisme des superchamps (en) en 1974 ;

- la théorie des hypervariétés, en tant que support géométrique pour comprendre la supersymétrie, 1974 ;

- la supergéométrie, les bases géométriques de la supersymétrie en 1974 ;

- l’utilisation du mécanisme de Higgs à la brisure de la symétrie électrofaible ;

- la prédiction du photon magnétique (en)[13] en 1966.

Distinctions

- Prix Smith en 1950

- Prix Adams en 1958

- Médaille Hughes en 1964

- Atoms for Peace Award en 1968

- Médaille royale en 1978

- Prix Nobel de physique en 1979

- Nishan-e-Imtiaz (en) en 1979

- Médaille Lomonossov en 1983

- Médaille Copley en 1990

- Prix international de Catalogne en 1990

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Abdus Salam » (voir la liste des auteurs).

- (en) Freeman Dyson, « Biographical memoirs : Nicholas Kemmer » [PDF], sur royalsocietypublishing.org (Royal Society) (consulté le ), p. 4/17

- (en) Jogesh C. Pati, « Obituaires: Abdus Salam », Physics Today, vol. 50, no 8, , p. 74-75 (DOI 10.1063/1.2806703, lire en ligne)

- Fraser 2008, p. 280

- (en) Gordon Fraser, Cosmic Anger : Abdus Salam — The First Muslim Nobel Scientist, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-920846-3), p. 249

- (en) « for their contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles, including, inter alia, the prediction of the weak neutral current » in Personnel de rédaction, « The Nobel Prize in Physics 1979 », Fondation Nobel, 2010. Consulté le 20 juin 2010

- Fraser 2008, p. 59–78

- Fraser 2008, p. 215–218

- Kamil Fadel, « Abdus Salam et l'unification électrofaible », Revue du Palais de la découverte, , p. 56

- (en) Rafi Ahmad, « Islam and Science », Review of Religions, Londres, Islamic Publications, vol. 97, no 10, , p. 66 (ISSN 0034-6721)

- (en) « Abdus Salam Nobel Prize in Physics Biography », Nobelprize.org, (consulté le )

- Fraser 2008

- (en) Abdus Salam et J. C. Ward, « Weak and electromagnetic interactions », Nuovo Cimento, vol. 11, no 4, , p. 568–577 (DOI 10.1007/BF02726525, Bibcode 1959NCim...11..568S)

- (en) Abdus Salam, « Magnetic monopole and two photon theories of C-violation », Physics Letters, vol. 22, no 5, , p. 683–684 (DOI 10.1016/0031-9163(66)90704-9, Bibcode 1966PhL....22..683S)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Biographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Nobel Lecture — qui détaille ses apports)

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la recherche :

- (en) INSPIRE-HEP

- (en) Mathematics Genealogy Project

- (en) Abdus Salam et ses influences internationales